巴黎氣候協定對日、中、台的影響及因應做法

2016年5月 | 下載本篇文章PDF檔摘要

巴黎氣候協定已於2016年4月簽署通過,明確提供全球走向低碳發展的訊號。本文綜整日、中、台的溫室氣體排放現況、減排目標及其政府相關因應策略,並說明巴黎氣候協定簽署後對台灣企業可能帶來的影響,建議中小企業應及早進行溫室氣體盤查、蒐集節能減碳資訊、執行溫室氣體減量專案等方式,來減少突發性衝擊,並嘗試開創綠色商機,讓企業逐漸轉變成兼顧環境、經濟與社會共生的永續經營型態。

一、前言

聯合國氣候變化綱要公約第21次締約方會議(COP21)已於2015年11月底於巴黎舉行。歐盟、美國、中國、日本等許多國家在會前就已經先提出了「國家預期自主決定貢獻」(Intended

Nationally Determined Contributions,INDCs)來響應溫室氣體減量協議。全球已有175國家在2016年4月22日「世界地球日」當天,於聯合國總部簽署巴黎氣候協定,將一同攜手降低汙染、抑制全球暖化腳步,象徵全球在對抗全球暖化達成重要里程碑。

就巴黎氣候協定內容來看,長期目標是:希望在2100年把全球氣溫自工業革命以來的增幅控制在攝氏2度以內,並以攝氏1.5度為努力方向,同時要求各國繳交國家氣候變遷計畫;為幫助開發中國家減少溫室氣體排放,已開發國家承諾在2020年前,每年至少提供1000億美元的氣候變遷資金,2025年還會重新檢討金額;建立已開發國家與開發中國家的合作機制,加強投資清潔能源,以因應氣候變遷;已開發國家將被要求一定得達成目標,中國、印度等開發中國家則被「鼓勵」達成目標;每5年將對全球氣候行動總體進展進行盤點,以提高各國企圖心、加強國際合作,實現全球因應氣候變遷長期目標。

雖然台灣一直無法參與如COP、京都議定書等國際機制,但體認台灣為地球村的一員,政府積極參與減碳行動,並主動向聯合國氣候變化綱要公約秘書處,提出以相對減量為目標的國家溫室氣體適當減量行動(Nationally

Appropriate Mitigation Actions, NAMAs)以及國家預期貢獻(Nationally Determined Contribution,

NDC),承諾於 2020年及2030年達成溫室氣體排放總量比基礎情境(Business As Usual,BAU)減少30%及50%的目標。另外,立法院於2015年6月通過「溫室氣體減量及管理法」,該法令規定2050年全國排碳量降到2005年的一半,為首次將嚴格的絕對減量觀念納入法令。

巴黎氣候協定的通過,明確提供全球走向低碳發展的訊號,此次協定的涵蓋範圍比之前的所有氣候協定都還廣泛,且適用於所有簽署國。為達目標,各國須在發電、車輛燃料與營運工廠方面進行大幅變革,朝向再生能源取代煤炭、石油與天然氣的方向邁進。對此,本文將透過說明巴黎氣候協定後對台灣企業可能帶來的影響,並綜整日、中、台的溫室氣體排放現況、減排目標及相關因應策略。

二、日、中、台的溫室氣體排放現況與減排目標

(一). 日本

就日本的溫室氣體排放現況而言,根據「地球溫暖化對策計畫」資料顯示,2013年日本溫室氣體排放總量約為14億800萬噸CO2當量(將溫室氣體全換算為CO2),較1990年增加10.8%,與2005年相比則增加0.8%。其增加的原因主要在於使用氫氟碳化合物(HFCs)來代替會破壞臭氧層的冷媒,另外就是為了發電而增加的CO2排放。其中為了發電之所以增加CO2的排放,主要是因為東日本大震災之後,因核能電廠停止運轉,火力發電比重提高導致化石燃料消費量增加。就部門別分類來看,2013年產業及運輸部門分別較2005年減少6.0%、6.3%,而商業、服務業的部分則大幅增加16.7%,家庭部門同樣增加11.9%。

表1 2013年日本各部門CO2排放量

部門別 |

百萬噸CO2 |

| 產業 | 429 |

| 運輸 | 225 |

| 商業服務業 | 279 |

| 家庭 | 201 |

| 能源轉換 | 101 |

| 生產過程及產品使用 | 47 |

| 廢棄物(處理) | 28 |

| 其他 | 1 |

由於日本在福島核災之後,大幅減少核電廠使用,但總體能源使用下降,使得他們花了較長時間重新計算未來能源需求,規劃減量目標放入INDC報告。不過因目標保守,提出時遭受不少質疑。根據「日本的約束草案」所制定的目標是,在2030年比2013年減碳26%

(相當於比2005年減碳25.4%)。根據目前所規劃的發電結構配比,日本希望2030年的低碳電力能夠佔總發電量的45%以上,其中再生能源與核能的佔比分別為22-24%與22-20%,燃煤發電約佔26%、天然氣發電約27%,燃油發電約3%。

此外,根據日本INDC的減碳分配,在能源使用上,2030年排放目標為927百萬噸CO2,相較2013年減量25%。在INDC中,日本表示這目標是他們預估2030年能源配比與各部門減碳目標量後,所提出的可行性目標。其實最近幾年,日本在再生能源發展的政策,以及建築與工業節能標準的提升,都相當積極也頗具成效,減碳進程可能再提前。

從部門別來看,產業部門各行業基於各項減量措施,由下而上計算溫室氣體排放減量目標,詳如表2所示,2030 年度的減量目標中,住商部門的減量貢獻最大,相較2013年的溫室氣體減量率,分別為39.3%與39.8%,其次則是能源轉化與運輸部門;在非能源使用上,2030年排放目標70.8百萬噸CO2,相較2013年減量6.7%;森林碳匯,要求2030年需減少37百萬噸CO2。

表2 日本2030年溫室氣體減量目標—依能源使用區分

百萬噸CO2當量 |

2030年排放目標 |

2013年排放量 |

相較2013年減量 |

相較2013年減量率 |

| 工業部門 | 401 |

429 |

28 |

6.5% |

| 商業和其他 | 168 |

279 |

111 |

39.8% |

| 住宅部門 | 122 |

201 |

79 |

39.3% |

| 運輸部門 | 163 |

225 |

62 |

27.6% |

| 能源轉化 | 73 |

101 |

28 |

27.7% |

| 總計 | 927 |

1,235 |

308 |

25.0% |

(二). 中國

作為世界能源消費大國,英國石油公司預測預測中國在2020年後成為世界最大石油進口國,到2030年將取代美國成為最大石油消費國。此外,中國1990年之後的二氧化碳累計排放量預計到2016年將超過美國,中國將成為全球最大的二氧化碳排放國。據挪威的奧斯陸國際氣候與環境研究中心(CICERO)推算,2016年中國二氧化碳累計排放量將達到1464億噸,將超過美國的1462億噸,躍居首位。顯見,為了抑制全球氣候暖化,中國是一重要關鍵。

2014年中國能源消費總量42.6億噸標準煤。其中,煤炭消費比重為66.0%,水電、風電、核電、天然氣等清潔能源消費比例僅為16.9%。煤炭直接燃燒是造成中國煙塵和二氧化硫污染的主要原因,也是造成碳排放增加的重要因素。當前中國能源消費總量與美國相當,二氧化碳排放總量卻是美國的1.6倍,中國單位能源的碳排放量分別是歐盟、美國、印度的1.3、1.2和1.1倍,單位發電量的碳排放強度分別是歐盟、美國的1.8和1.5倍,能源和電力消費高碳結構,是中國CO2排放迅速增加的根本原因。中國大氣、水、土壤等環境污染日趨加劇,生態承載力已經接近上限,若不能扭轉能源消費快速增加的趨勢,大氣污染物和溫室氣體排放量將難以控制,礦區生態破壞將更加嚴重,人民生存環境將受到災難性的影響。

為此,中國把國家未來五年的發展計畫,也就是「十三五」計畫中的節能減碳部分,直接放入 INDC中,因此看起來相當完整,並將經濟發展與節能減碳工作一併考量。中國提出的INDC目標是在2030年達到碳排放高點,並力爭提前達成。再者,2030年的碳排密集度

(生產每單位GDP所排放的二氧化碳量) 要減少60-65% (相較於2005年),非化石能源佔初級能源的消費比重達20%。另外,中國設立森林復育目標,要在2030年增加森林蓄積量

45 億立方公尺 (相較於2005年),及其他調適目標如降低氣象災害風險、完善國家氣候監測預警能力等。

(三). 台灣

就台灣目前的溫室氣體排放現況來看,根據行政院環保署的資料,台灣的溫室氣體總排放量之成長趨勢,從西元1990年136.18百萬公噸二氧化碳當量(不包括二氧化碳吸收量),上升至2013年284.51百萬公噸二氧化碳當量(不包括二氧化碳吸收量),約計成長108.93%。若按照氣體別而言,二氧化碳(CO2)為我國所排放溫室氣體中最大宗,約占94.77%,其次分別為甲烷(CH4)

2.08%、氧化亞氮(N2O) 1.61%、六氟化硫(SF6) 0.61%、氫氟碳化物(HFCs) 0.34%、全氟碳化物(PFCs) 0.33%、三氟化氮(NF3)

0.26%。

台灣所需能源高度仰賴進口,加上工業能源消耗占比高及環境負荷大,對我國經濟發展及環境保護的衝擊日趨嚴峻;在全球經貿情勢變動、政府部門及民間單位共同努力推動節能減碳相關政策措施等多重因素下,我國化石燃料燃燒的二氧化碳排放量,自西元2008年出現1990年以來首度負成長後,近年來排放量大致呈現持平趨勢,2014年排放量較2013年微幅增加約0.78%,仍低於2007年高峰值;二氧化碳排放密集度(每單位國內生產毛額GDP

的二氧化碳排放量)則自2007年的0.0204 kg CO2/元降至2014年的0.0162 kg CO2/元。

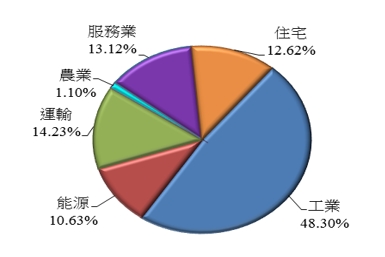

從台灣各部門能源燃燒排放CO2貢獻度來看,如圖1所示,若由部門分攤電力消費加以計算後,2014年能源部門之CO2排放約占燃料燃燒總排放的10.63%,工業占48.30%,運輸占14.23%,服務業占13.12%,住宅占12.62%,農業占1.10%。1990~2014年間,以服務業部門之年平均成長率較高,其次分別為住宅、工業及能源部門。

資料來源:行政院環保署

圖1 台灣2014年部門別CO2排放占比(部門分攤電力消費)

在減排目標上,台灣所提出的INDC減量目標為,至2030年溫室氣體排放量為依現況發展趨勢推估(BAU)減量50%,低於2000年排放量(2.27億公噸),相當於2005年排放量(2.69億公噸)再減20%。另外,根據2015年6月通過的「溫室氣體減量及管理法」,該法令規定2050年全國排碳量降到2005年的一半,為首次將嚴格的絕對減量觀念納入法令。

三、日、中、台的因應措施

(一). 日本

根據日本政府的規劃,2030年溫室氣體排放削減目標為比2013年減少26%之二氧化碳排放。該目標係基於日本2030年之能源配比為基礎所設定,為達成2030年度能源供需的目標,也點出各領域應採取的主要對策:

1. 節能:強化工業、住商、運輸各部門的節能行動,推動能源管理系統以有效使用能源等,實現智慧節能社會。此外,推動家庭用燃料電池、燃料電池汽車等氫能相關技術之應用。藉由這些措施,預估2030年節能約5,030萬公秉油當量,改善能源效率約35%(2012年至2030年)。

2. 再生能源:積極擴大可穩定運轉的地熱、水力、生質能等發電方式,以確保基載電力,並降低對核能發電的依賴,對於輸出電力變動大的太陽光電和風力發電,在降低成本減輕民眾負擔的考量下,儘量擴大導入,特別是大型風力發電的發展。

3. 核能:確保核電廠的安全性為第一優先。在核電廠安全性確認後,再推動核電機組的重啟運轉。再者,推動高階放射性廢棄物最終處置場所的選址作業。預期在降低對核能發電的依存度及進行電力系統改革時,需要重新建構核能發展的產業環境。

4. 火力發電:減少低效率燃煤發電的使用,改用高效率的火力發電,以降低環境的負荷。對於燃油發電,以必要的最低量來使用。此外,加強確保化石燃料可低廉的且穩定的供應。

5. 確保多樣性能源來源的供應體制:推動汽電共生等分散式能源,包括家庭用燃料電池系統,有效率地使用能源。並促進各部門使用燃料的多樣化,確保其供應體制。

6. 積極推動共同減量機制:日本於 2011 年積極推動「共同減量機制」(JCM),至 2015 年已經與 15 個國家簽署 JCM 協議,,成為全球推動新市場機制成效最佳國家。日本規劃利用JCM

取 5 千 萬至1 億噸CO2 當量,約占總減量的 10%。

7. 規劃環境稅賦政策:計畫於2017年導入汽車環境性能稅,取代現行汽車取得稅。未來耗油量愈低之車種,稅率愈低,油電動力混合車(HV)及環保柴油車等車種將為非課稅對象。部分休旅車(SUV)之環境性能稅將較原課徵之汽車取得稅稅率為高。

(二). 中國

為做到2030年的碳排放峰值目標,提高能源效率和改變能源結構是關鍵。目前,中國減排潛力較大的部門分別是工業、建築和電力。對於電力部門而言,透過增加可再生能源發電和提高煤炭發電效率是提高電力部門低碳轉型的關鍵。為減少控排政策對經濟社會的不利影響,需要優先選擇成本低的政策,並透過配套政策降低風險,主要措施如下:

1. 推動低碳技術進步,提高能源效率:能源效率被稱為世界上隱藏的燃料,透過改造現有的技術和採用低碳技術,可以帶來顯著的節能效果,推動整體經濟範圍內能源效率技術的提升與普及,如開發更高能效的住宅、汽車。此外,降低低碳技術和低碳能源的使用成本,提升能效水準,部署成本有效的減排技術,且評估其有效性、規模、成本以及對經濟成長和人民生活品質的影響。

2. 管理和改變消費行為:這是成本最低的減排手段,幾乎不需要進行任何顯著投資就可以做到。當綠色、低碳消費的社會需求達到一定規模時,消費端就可以迫使生產端,推動企業實行低碳生產,進而做到消費與生產的良性互動與低碳轉型。

3. 科學設計減排政策,降低控制排放引發的經濟社會風險:政策設計不合理難以獲得社會公眾的支持。從世界各國的實施經驗來看,如果決策者希望提高碳排放成本,碳稅比碳交易會更有效,取得的收入可以用來直接投資,幫助低收入家庭降低能源價格上漲對他們生活造成的不利影響。課徵碳稅也可以通過其他領域的減稅做到稅收中立性。

4. 大力發展可再生能源,推動能源結構調整:擴大低碳能源的使用,提高能源消費中天然氣、核能和可再生能源的比重。大力發展風電,加快發展太陽能發電,積極發展地熱能、生物質能和海洋能。到2020

年,風電裝置容量達到200GW,太陽光電裝置容量達到100GW 左右,地熱能利用規模達到5000 萬噸標準煤;提高天然氣在能源生產和消費中的比重,到2030年天然氣消費量達到6500億立方米左右,占能源消費的比重達到10%和15%左右;顯著降低煤炭消費比例,2020年下降到60%左右,2030年進一步下降到50%以下。到2030年初步形成煤、油、氣、核、可再生共同發展、多元化的能源供應結構。

5. 持續推動碳市場交易:中國7個碳交易試點已分別自 2013 年陸續啟動,合計核發的碳額度達11.15億噸CO2e。在排放權核配上,各碳交易試點大部分均以「溯往原則」(Grandfathering

Rule)的免費核配方式,核配給產業部門,至於發電業則是依不同的發電技術和設備容量,來進行核配,其中廣東省是第一個採行拍賣核配的試點。在穩定碳價機制上,深圳、廣東和湖北已採保留部分核配額度,以調配碳價浮動的措施。另外,依據中國發展和改革委員會的推動期程,期望能在十三五(2016~2020年)間,啟動全國統一的碳交易市場。

(三). 台灣

行政院於2010年5月核定我國「國家節能減碳總計畫」(2014年5月20日更名為「國家綠能低碳總計畫」),為突顯國家節能減碳重點項目,特規劃十大標竿方案涵蓋我國節能減碳各個面向,並以35項標竿型計畫與75重點推動項目強調各方案政策導向及執行主軸,作為推動列管重點。以2014年的行動方案為例,當年度二氧化碳減量319萬公噸、省油530千公秉、節電105,572萬度等三大具體目標。每年訂定行動方案定期提報其執行進度與績效,分別詳述如下:

1. 健全法規體制:健全溫室氣體管理法規體制、推動「能源發展綱領」工作、制定「再生能源發展條例」與「能源管理法」修正條文後續子法、推動綠色稅制。

2. 改造低碳能源系統:推動再生能源新紀元計畫、降低發電系統碳排放、推動智慧電網計畫、推動核能發電合理使用評估方案。

3. 打造低碳社區與社會:建構低碳社區、打造低碳城市、推動低碳島、推動節能減碳生活社會運動。

4. 營造低碳產業結構:推動產業節能減碳、推行能源密集產業政策環評、推動綠能產業旭升方案、推動農業節能減碳。

5. 建構綠色運輸網路:建構綠色無接縫公路運輸系統、推動建構便捷大眾軌道運輸網、建構智慧化道路服務、建構人本導向之交通環境、全面提升新車效率水準。

6. 營建綠色新景觀與普及綠建築:推動新建綠建築及推廣使用節能減碳綠建材、推動智慧綠建築、推動建築物節能減碳標示制度、推動造林計畫。

7. 擴張節能減碳科技能量:推動能源國家型科技計畫、進行全方位能源科技人才培育方案。

8. 推動節能減碳公共工程:建構永續低碳公共工程規範及機制、推動公共工程生命週期品質管理機制納入節能減碳、強化政府採購流程與規範內化節能減碳機制措施。

9. 深化節能教育:機關學校全面落實節能減碳計畫、營造永續綠校園及建立學校節能減碳評鑑機制、強化節能減碳教育。

10. 強化節能減碳宣導與溝通:全民節能減碳溝通宣導計畫、推動國際節能減碳環境外交。

四、對於台灣企業的衝擊與因應措施

由於台灣已經明訂溫室氣體減量目標(2050年溫室氣體排放量應降為2005年排放量50%),且向聯合國提出INDCs減量目標為2030年溫室氣體排放量回到2005年標準再減20%。根據上述兩項目標,在對內及對外的雙重承諾下,我國在執行溫室氣體減量活動上必定會更加快腳步,減量目標將涵蓋各部門,故各產業都將受到一定程度的衝擊,特別是化石燃料產業與高耗能產業。

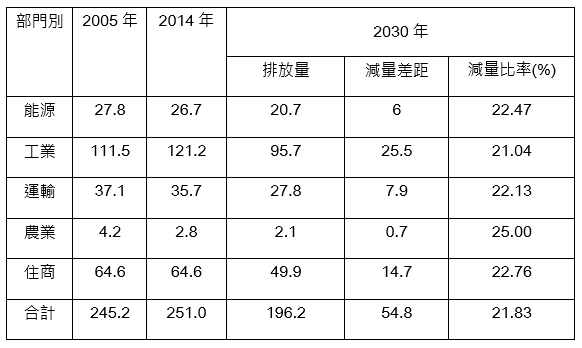

目前台灣僅提出整體溫室氣體減量目標,尚未針對細部產業來進行減量規畫。假設以齊頭式減量的方式來規劃,以2030年全國排放目標(2005年排放量減20%)乘以各部門最近三年平均排放占比能源部門占總排放量的10.53%,工業部門占總排放量的48.76%,運輸部門占總排放量的14.18%,農業部門占總排放量的1.08%,住商部門占總排放量的25.44%)來進行分配。如表3所示,以工業部門來看,2030年的排放目標為95.7百萬噸,與現況相比,排放量需要減少25.5百萬噸。整體來看,溫室氣體減量對於工業部門的衝擊最大,其次是住商部門、運輸部門,最後才是能源部門與農業部門。此外,工業部門中又以石化業、鋼鐵業、人造纖維業、水泥業及紡織業的溫室氣體排放最多,未來這些高耗能產業應趁早採用最先進及低能耗製程技術與設備,以符合最佳可行技術進行新設廠之規劃與建置,確保清潔生產與CO2減量。

表3 台灣各部門溫室氣體排放量_以齊頭式減量情境

單位:百萬噸CO2

全世界都開始直接管制碳排放量,歐盟國家已規定自2008年1月起,企業若未達到減量目標,出口商品1噸加罰100歐元,2008年2月美國加州灣區也宣布,將依照各業每年所排放的溫室氣體徵收年費。另外,由包括美林、高盛、美國國際集團(AIG)、匯豐銀行、荷蘭銀行在內的全球315個法人投資機構發起,超過四十兆美元資金背書的「碳揭露計劃」,要求全球二千四百家企業揭露碳足跡與減少碳排放策略的資訊,來評估氣候變遷對於企業造成的風險與機會。台灣許多企業包括宏碁、台達電、台積電、聯電、中華電信在內,都參與了這項計畫。

另一方面,寶鹼、聯合利華、特易購、雀巢等全球500大企業合組供應鏈領導聯盟,要求旗下供應商公布碳排放資料,產品也開始要貼上碳足跡(carbon

footprint)標籤(標示商品生命周期的碳排放足跡,從原料取得、製造、運輸、銷售過程、丟棄後的二氧化碳排放量);全球第二大企業沃爾瑪在2007年底決定,逐步要求全球68,000多家產品供應商建立碳揭露與通報系統,並宣布減少產品包裝,未來將替公司節省三十四億美元的開支;英國特易購(Tesco)已逐步在八萬項產品上貼上「碳標籤」;馬莎百貨(Marks

& Spencer)宣佈在 2012年達到碳中和(透過節能、使用綠色能源、從事碳交易,達到溫室氣體零排放的目標);IBM、惠普、英特爾、昇陽等跨國資訊產業也早已經進行改善碳排放;全球第二大個人電腦公司戴爾2007年宣布「零碳主張」,共同減少供應鏈上能源消耗的科技公司,著手評估電腦產品供應鏈對氣候造成的影響,並開始要求所有供應商揭露二氧化碳排放量,此舉已經影響負責承製戴爾產品超過80%的台灣廠商。

整體而言,台灣出口占GDP高達7成,且許多企業的上下游皆位於歐美等區,故執行溫室氣體減量企業亦將無法置身事外。中小企業人力單薄且資本額較低,無法向大企業可承受較大損失。溫室氣體盤查及減量、供應鏈低碳管理及能源系統去碳化為未來管理趨勢,故建議企業可採取下列因應措施:

(一). 即早著手從事溫室氣體相關管理方案,並嘗試瞭解利害相關者期待,適時給予回應,減少突發性衝擊,與供應商共同踏入低碳永續時代。

(二). 立即成立溫室氣體盤查小組,依照國內外盤查標準進行盤查,已符合利害相關者的期待。另外,在國家整體減量目標之下,未來各產業將有各自的部門減量目標,產業亦應蒐集全球自身產業最先進的節能減碳資訊,提供給中央目的事業主管機關,並參與相關減碳目標訂定研商會,避免未來公告之減量目標無法達到或將對產業造成巨大衝擊。

(三). 提早執行溫室氣體減量專案並依程序獲得排放額度,此額度可保留至未來超額抵換使用,或是於碳市場上進行販賣。另外,企業可多參與國內外自願性碳議題的活動,如導入ISO50001能源管理系統、執行產品/服務碳足跡盤查、產品/企業碳中和、購買再生能源電力等,並至相關平台登錄(如碳足跡資訊網、環保低碳活動平台、碳中和登錄平台),藉以提升公司及產品綠色知名度。

(四). 視危機為商機,建議企業要先找出各自企業的機會點,花心思與經費投入開發綠色節能、氣候變遷有關的解決方案與產品,從公司的長處出發,接軌到節能減碳相關的產品,再跨到有相同技術的應用領域,例如由IT產業跨到能源管理,由通訊跨入雲端機房,由充電設備再跨入電動車,逐步在綠色經濟中成長。