越鋼案與南海仲裁對南向政策的啟示

2016年8月 | 下載本篇文章PDF檔摘要

新政府上台後,欲以新南向政策取代過去台商西進的策略,但近期越南發生台塑鋼廠重罰事件,以及南海仲裁結果皆不利於台灣企業在東協布局。兩起事件透露出以下訊息:(1)南海仲裁後,排華事件可能再起;(2)多數國家的投資環境變化幅度大、不確性高,投資仍須謹慎。因此,建議企業可透過(1)敦促政府簽署或更新投資保障協定;(2)善用實務經驗,加強與當地產業及供應鏈合作,來提高南進投資的勝算。

一、前言

台灣與東協國家雖然沒有正式的外交關係,但經貿往來已有相當歷史。台商自1950 年代首件赴東南亞投資案以來,80及90 年代期間台灣長期穩坐東協部分國家最大外資國,90

年代後期受到中國經濟崛起的磁吸效應,台商爭相轉進中國投資。然近幾年來隨著中國投資環境的日益惡化,以及東亞區域整合加速的影響,自2009年以後台商開始轉進東協投資,從台灣統計資料顯示,台灣對中國直接投資占全體對外投資比重,已由2013年的63.7%,已降至2015年的50.5%,而前往東協(以東協主要國家菲律賓、印尼、馬來西亞、泰國、新加坡及越南)投資的比重則由2013年15%升至2015年15.6%,顯示出台灣產業早先一步跨出新的南向政策。

而新政府上台後,亦倡導新南向政策取代過去台商西進的策略,不過,近期越南發生台塑鋼鐵廠遭到重罰,以及菲律賓提出的南海仲裁結果不利於台灣,讓企業在跟隨南進政策的同時,面臨更高的風險環境。因此,有必要針對當前南向政策背後潛在的國際政治風險進行分析,並提出企業可以因應做法。

二、台塑越鋼案評析

越南一直是台商在東南亞的重要投資國家。根據越南計畫投資部(MPI)統計,1988~2014年12月底止,台商在越南投資案共2,368件,投資金額達284.0億美元,僅次於南韓372億美元、日本368.9億美元、新加坡327.5億美元,位居投資越南大國的第4位。

越南所吸引的外資半數以上集中在房地產及服務業,唯獨台灣的投資超過8成是在製造業,創造超過140萬個直接就業機會,以及更多的相關上、下游廠商之商機與從業人員的就業機會。台商多半集中於越南南部,例如胡志明市、平陽、同奈省等省市,投資產業主要為製造業,包括紡織成衣、木製家具、製鞋、煉鋼、機車、食品、電機電子等,在越南南部已形成完整產業供應鏈。而越南史上最大的外商投資案係2008年台塑集團啟動的越南河靜鋼廠。

(一)、 台塑河靜鋼廠案始末

由於越南近幾年經濟成長快速,基礎建設大量開發,鋼鐵需求量大增,加上越南政府將鋼鐵業列為優先發展工業、獎勵外人100% 投資,台塑集團看好越南龐大內需市場,自2008年起分2階段投資共約155億美元。

台塑河靜鋼廠自2008年開工動土迄今,連續遭遇到重大事故,2014年5月越南反華暴動事件,造成傷亡及可觀損失,進而延宕建廠時間;2016年4月因河靜省附近200公里海域的自然漁場及沿岸海水養殖場出現大量魚貝類不明原因死亡,事件發生的第一時間河靜鋼廠否認排放廢水,強調投資額105億美元中光是廢水處理系統就有4,500萬美元,廢水場亦設24小時不間斷監測,數據均符合且皆遠低於國家許可值,

不過,在失業漁民及地方民眾激烈抗爭下,越南官方不僅展開調查,而且擱置核發鋼廠運轉執照,甚至要求台塑越鋼廠補稅7,500萬美元,6月30日越南官方公布調查報告,直指該廠為污染源,開罰5億美元。其後河靜鋼廠亦透過電視台坦承「因下包商作業疏失所致」向越南致歉。越南資源與環境部日前表示,河靜廠已在7月28日支付2.5億美元賠償金,餘款於8月28日付清,另亦要求河靜鋼廠更換冷卻設備,完善廢水排放和處理系統,提高廢水池容量及採樣檢測效率。

(二)、 政府未能即時提供救濟管道

跨國企業為順利進行國際投資,通常會依循地主國規範,若因製造污染須與地主國進行協商和訴訟,其重點在於是否有公正客觀的第三方參與調查,以及能否因母國政府協助,讓當事企業和地主國政府間不對等的權利義務關取得平衡。

而從整個台塑河靜鋼廠事件來看,鋼廠尚未進入正式量產階段,4月亦未進行小幅試產,但越南官方卻公布的調查結果指明鋼廠為污染源所在,顯而亦見並沒有客觀公正第三方參與調查,加上台越非邦交國,政府可協助的空間有限,放由廠商與越南政府直接協商。台塑河靜鋼廠為了及早取得執照開工點火,被迫採取向政治妥協的認罪做法,獨自吞下污染禍首責任。

隨著越南成為TPP(跨太平洋夥伴協定)會員國之一,將會吸引更多台商前往投資。而這種非經濟因素的風險,連百億以上規模的上市公司,都無法爭取公正合法的對待,以中小型製造業為居多的台商,未來要如何面對越南民間排華情緒及承受非經濟因素投資風險,將是台商必須關注課題。

三、南海仲裁對中國與台灣因應作法

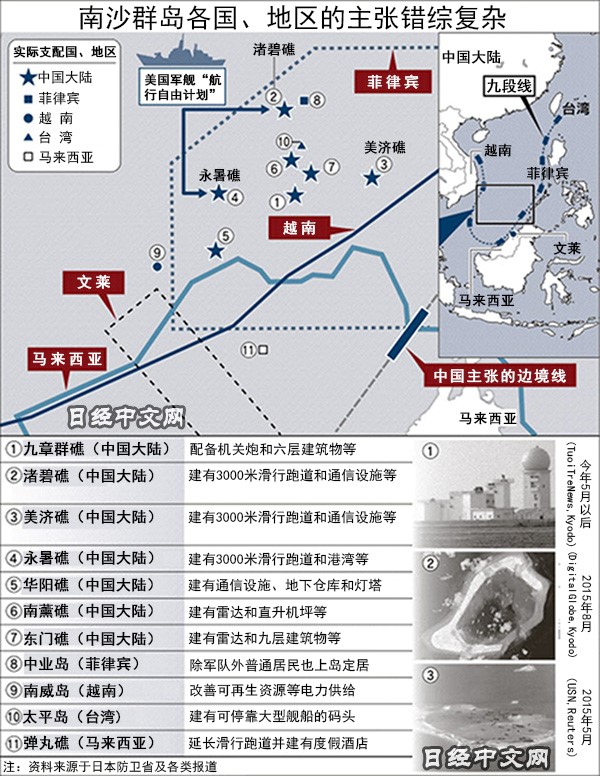

南海海域面積約350萬平方公里,分布著東沙、西沙、中沙和南沙四大群島,連結兩大洋(印度洋與太平洋)和三大洲(亞洲、澳洲與美洲)的海上樞紐。南海是東協各國和歐、美、日、韓等國的海上航運生命線,同樣也是中國大陸的遠洋貿易咽喉與經濟生命線,故南海戰略地位重要。 南海爭端始於該區域周圍蘊含豐富的漁礦資源,尤其是1970年發現南沙群島周圍由於蘊含豐富的海底天然氣,來自菲律賓、越南、馬來西亞、中國到台灣等國都在南沙群島宣示主權,如圖1,屬於各國混戰的局勢。像2012年中國漁民曾在黃岩島附近捕魚,最後演變為中國漁船和菲律賓海軍艦艇在黃岩島對峙情形,近期中國在南沙填土造陸,讓問題的爭變得更加劇烈。

資料來源:日經中文網(2016.7.13),<圖解南沙群島局勢>,

網址http://zh.cn.nikkei.com/politicsaeconomy/politicsasociety/20516-20160713.html。

圖1各國在南沙群島主權及現況情勢

(一)、 南海仲裁始末

為解決中國主張擁有南海「九段線」內海洋區域的資源歷史權利,並以近年中國海洋執法和島礁開發活動已違反《聯合國海洋法公約》為由,菲律賓於2013年向位於荷蘭海牙的常設仲裁法院提出仲裁案。根據《聯合國海洋法公約》的規定,根據任何一方的申請均可啟動仲裁程序,中國一直表示不參與仲裁,但隨著2014年中國在「馬比尼礁」(赤瓜礁)填土31公頃大規模填海建造軍事據點曝光,美國國防部更在2015年8月報告指出,中國在南海5處島礁加緊填海造島的行動,近20個月已造出1,173公頃,比5月份報告所說的填海面積多出近50%。該報告並警告,中國在南海填海造島行為,將改變南海海域的國際貿易到區塊國力的現狀。

而2016年7月12日海牙國際仲裁法院公布仲裁結果,支持菲律賓在此案的訴求,並指出在《聯合國海洋法公約》下中國沒有對南海自然資源的「歷史性權利」。

(二)、 兩岸立場

中國外交部在獲知南海仲裁結果,即聲明該仲裁結果無效,沒有拘束力,不接受、不承認。聲明文中除重申一開始不接受、不參與菲國提出仲裁的立場,並反對且不接受任何基於該仲裁裁決的主張和行動,強調在領土問題和海洋劃界爭議上,不接受任何第三方爭端解決方式,不接受任何強加於中國的爭端解決方案。中國將依國際法,通過談判協商解決南海有關爭議,維護南海和平穩定。

在台灣方面,由於南海仲裁案的結果,同時將台灣實質占領的太平島在內的島礁都認定不是「島」而是「岩礁」,因此不能享有200海哩經濟海域,縱使無損我實質占領太平島的事實,但因漁權及主權皆受害,我方除提出不接受仲裁決議,並由蔡總統以三軍統帥登康定級迪化艦,向出發捍衛海軍表示要捍衛太平島主權。

(三)、 仲裁案後續觀察

12日裁決結果出爐後,16日在蒙古舉行亞歐會議(ASEM)首腦會議期間,中國提出展開不以仲裁裁決作為前提的有條件的雙邊磋商,但菲方拒絕;在27日菲國總統與美國國務卿會談時,杜特爾特總統表明,對華談判以仲裁裁決為基礎,並確定美菲兩國2014年簽署「增強防衛合作協議」,讓美軍在25年將重啟使用菲律賓軍用基地,重新駐紮菲國。美國希望通過在靠近南海的巴拉望島基地等部署兵力,以牽制推進軍事化的中國。

由於菲國總統杜特爾特總統係於6月30日接任,在其首次閣會議上,稱「即使仲裁作出有利於我們的裁決,也不會向國際社會炫耀,將實現軟著陸」,顯示菲國並未放棄依靠中國資金推進其基礎設施開發,而希望避免過度刺激中國的想法,並以裁決作為籌碼,以有利地位推進雙邊交涉。

另一方面,中國展現出崛起大國的全球影響力及捍衛南海核心利益。仲裁判決的隔天,聯合國在中國微博澄清,聯合國轄下國際法院係依「聯合國憲章」設立,位於荷蘭海牙和平宮內,而常設仲裁法院(PCA)和國際法院一樣,都是荷蘭海牙和平宮的租客,但和聯合國沒有任何關係

;同天聯合國秘書長發言人亦表示對南海仲裁案的法律和實體問題不持立場。7月16日德國漢堡的國際海洋法法庭(International Tribunal

for the Law of the Sea,簡稱ITLOS)也表示:「國際海洋法法庭既沒有在仲裁案件中扮演任何角色,也不會對其他國際性質法院或是法庭所作出的裁決發表評論」。

甚至東南亞國家協會(The Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)舉行的東協區域論壇(ASEAN

Regional Forum ,簡稱ARF)主席的聲明,也延續東協外長會議聯合公報,未提及國際仲裁法庭做出的南海仲裁裁決,但寫明「根據包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法解決爭端」,僅敦促中國接受裁決,形同贊成回歸到中國原本主張的雙邊協商立場。

四、對南向政策的啟示與危機因應

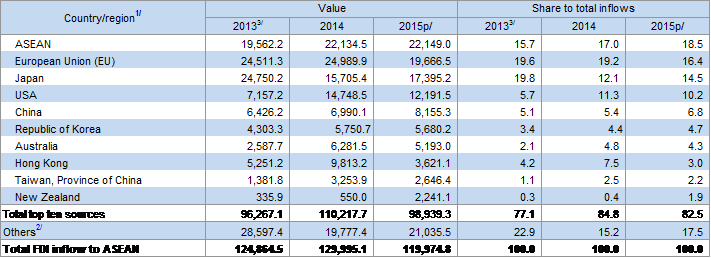

根據東協秘書處(ASEAN Secretariat)的統計,如表1所示,2013 至2015年間,在東協國家前十大外資來源國中,如排除東協國家本身之投資,以歐盟為最大外資來源,投資金額達638億美元;其次為日本的579億美元;美國、中國與香港則分別排名第4及第6大外資來源,投資額分別為341 、216及157億美元,台灣投資金額約73億美元,排名第9大外資來源。此顯示出2個現象,一是中國在東協勢力不斷地擴增,光中國及香港資金總額就遠超要「重返亞洲」的美國勢力,並緊追日本;其二是台商的產業南向政策已經逐漸增溫,有利於政府推動新南向政策。

表1 東協前十大外人直接投資資金來源

資料來源:ASEAN Foreign Direct Investment Statistics Database ,2016年6月30日

雖然台塑越鋼廠污染案已平息,但我國新南向政策重點13個國家如越南、馬來西亞等早已是TPP會員國,區域內或對美等皆可以享有關稅優惠等誘因引導下,外資大量進入,以致投資環境出現重大變化。近期部份國家如越南及印尼部分地區的最低工資大幅調升,工安、環境保護、污染防治等相關法規日趨緊縮,以及罷工事件頻傳等問題亦逐漸顯現。根據越南政府統計,越南外資企業中以台商罷工事件發生頻率最高,加上勞工薪資過低,以致部分越南官員及當地居民對台商的印象不佳。

此外,從南海仲裁案的後續觀察,各國基於自身利益的情況下,對中國態度並不一致。如東協外長會議中,菲、越等國皆主張發表強烈牽制中國的聯合聲明,但泰國、緬甸、老挝及文萊表示以合作優先考量,柬埔寨極力反對批評中國的聲明。美國肯尼迪政府學院貝爾弗科學與國際事務研究中心(Belfer

Center for Science and International Affairs)主任格拉漢姆·阿里森教授(Graham Allison)亦指出,按照以往的大國行為慣例,只要他們認為常設仲裁法院侵犯他們的主權或者國家安全利益,基本上對於此類國際仲裁並不會遵守。

2016年日本防衛白皮書指出,中國的海洋戰略仍繼續採取高壓措施,不管是對釣魚台或鹿兒島縣海域毗鄰航行,甚至在南海推進大規模岩礁填埋局勢,白皮書亦指出國際社會對中國單方面改變現狀和既成事實化的強烈擔憂,正在逐步迅速擴大。

因此,面對目前台塑越鋼廠及南海仲裁的後續發展情形,本文提出下列啟示及策略建議供企業廠商參酌。

(一)、 啟示:

1. 排華事件可能再起

中國在南海軍力大增後,當中受威脅最大者屬越南。以往,越南因離南沙群島最近,萬一爆發戰事其空軍可迅速增援而擁有較長的滯空權。但在中國建成南海軍用基地網後,此一優勢將蕩然無存。更甚的是,萬一中越軍事緊張,中國因掌握住面對越南海岸線海空權的南沙群島,越南將面臨被中國封鎖航海線的困境。

此外,如中國以控制島礁上填海建造軍事基地模式,越南及菲國因國力無法負擔,未來隨著中國軍力的推進,可能加深雙邊敵對情勢。尤其南向政策推行國家,像印尼、菲律賓、越南及馬來西亞都曾出現過排華暴動。這種非經濟因素引發反華事件,常造成同文同種台商被誤認為中國人而造成財產損失及人身安全問題。

2. 多數國家投資環境不確定性高

部分東協國家人治色彩濃厚,政策不連貫或隨著人事或政黨更迭,以致政策朝令夕改的事情時有耳聞;部分國家調整產業政策時,緊縮或中止原有投資優惠待遇等,亦影響台商權益。

根據經濟部調查資料顯示,多數東協國家都有類似的投資障礙,包括官僚體制與行政效率不佳;基礎設施落後,尤其通訊、電力費用高昂;法令不明確,法律解釋與適用缺乏一致性等。另一方面,台商在東協國家爆發商業與投資糾紛的數量者居高不下,起因係台商為符合各國投資規範,常以當地人民作為「人頭」,登記公司,進而發生與「人頭」間糾紛事件,也影響到台商的營運。

此外,在民族與國家主義高漲,工會力量崛起、消費者意識抬頭,也對台商營運產生影響。像越南513 事件由罷工遊行活動,演變為反中衝突暴力事件,實因越南民族主義抬頭後對中國大陸的不滿所致,牽累無辜的台商,未來此種因為外交、政治與反商情結交互產生的衝突恐將在越南及其他國家中持續存在,對於台商投資也恐造成一定程度之影響。

(二)、 因應:

1. 敦促政府簽署或更新投資保障協定

兩岸同文同種,越南反華情結無可避免會波及台商,以越鋼案來看,顯而易見是以台商作替罪羔羊,這些非經濟因素風險大增,自然大大抵銷越南對台商的吸引力。像越南政府發布越鋼事件調查報告後,政府視為單一個案,只透過外交部向台商呼籲所有台商企業應勇於承擔企業社會責任,此作為不僅無法協助與保護越南台商權益,更弱化企業對政府的信心,無助「新南向政策」推動。

在1990年代台灣曾與新加坡、印尼、菲律賓、馬來西亞、越南及泰國都有簽訂投資保障協定,但過去許多觀念並不完備如包括第三地投資算不算投資、公平公正及求償等程序,仍須透過政府溝通協商,才可讓台商免除因非經濟風險的相關損失。

2. 善用實務經驗,加強與當地產業及供應鏈合作

近期如電子業、石化業、食品加工業、汽車零組件業等皆為東協國家目前積極推動的重要產業項目。鑒於台商在這些產業擁有相當長期的實務發展經驗,且在資金、技術或專業人力等方面皆維持相當程度的水準,政府應可推動與東協國家之間的「產業搭橋」合作模式,協助雙方業者交流與互動,進而建立雙邊或多邊的產業合作關係,一方面化解企業間對立可能帶來的不利因素,另一方面則透過產業合作做為雙方進一步深化經濟合作的基礎。