中國大陸房市泡沫問題解析與因應

2016年10月 | 下載本篇文章PDF檔摘要

中國大陸首富王健林與高盛中國大陸房市報告均提出預警,認為中國大陸房市脆弱加劇,未來可能限制官方去槓桿政策力道,延緩經濟結構調整時程。為防患未然,本文探討中國大陸房市走勢,以及泡沫可能影響,並提出以下建議:(1).對中國出口如民生及化學等產業宜及早分散風險;(2).房地產業及金融業者須避開三、四線城市等風險較高區域;(3).金融業須慎防房地產、工程機械、鋼鐵、有色金屬、水泥、煤化工、船舶製造、風電設備及太陽光電系統等高風險產業;(4)銀行業未來可能因逾放款大幅增加而縮減授信額度,造成企業申貸融資的困難,企業宜及早因應。

一、前言

2015年底中國國家主席習近平先生提出供給側結構性改革,將去產能、去庫存、去槓桿、降成本、補短板列為中國十三五規劃的五大任務。其中,針對中國房地產市場「去庫存」策略,主要鼓勵房地產開發企業調整其營銷策略,以順應市場,適當地降低商品住房價格,讓更多民眾能夠買得起房,從而活化並擴大有效需求,消化過去幾年房市限購所造成的待售房屋過剩問題,再者一方面可解決居民住房困難,同時又不會刺激房價上漲。

隨之而來的是官方一連串房市鬆綁政策,包括央行下調首購首付比例、中央下調房地產交易環節契稅與營業稅等70多項的優惠政策,鼓勵購房需求者積極投入,致今年以來重點房地產開發經營業者不論是銷售額或銷售面積均呈現成長態勢,整體房地產市場出現“四高一升”(高房價、高漲幅、高地價、高庫存、投資升)現象,甚至部分城市出現房價上漲過快、漲幅過大等問題。連中國首富王健林接受CNN專訪也表示中國大陸房市已是史上最大的泡沫,國際機構高盛也提出預警,認為中國大陸房市脆弱加劇,未來可能限制官方去槓桿政策力道,同時拖累經濟結構調整時程。

由於兩岸經貿依存度高,尤其我國對中國大陸投資占我對外投資近6成,出口占我整體出口比重近4成,無論資金或產業面,中國大陸房市泡沫化問題自然會對台灣產生影響。因此,有必要針對當前房地產市場發展現況進行分析,並提出企業可以因應做法。

二、中國大陸房市近年走勢

2008 年金融海嘯時,中國大陸推出4兆元救市,寬裕資金流入房地產市場,帶動一波房地產的漲勢,直到2011年初透過限購、降低貸款成數等嚴格調控,才抑制房價上揚。2012年起中國大陸經濟大幅放緩,官方不得不改採降息降準等寬鬆貨幣政策,之後包括2014年”930認貸不認房”、2015年“330政策”(二套房首付比例至4成)、“831政策”(公積金認貸不認房)及新“930政策”(非限購城市商貸首付比例降至25%),以及2016年2月“非限購城市首付比例再次下調”(首套房首付比20%,二套房30%)等措施,讓2016年以來房地產呈現大幅成長。

依據中國國家統計公布2016年1-9月份商品房銷售面積及銷售額,分別較2015年同期成長26.9 %及41.3%,商品房銷售為每平方公尺售價7,625元,較2015年底上漲12.2%。而近期公布9月份70個大中城市新建住宅價格,較去年同期上升11.2%,為連續1年上揚,且漲幅為2011年公布數據以來的最高紀錄,與8月相較上漲2.1%,亦創下新高。

因此,今年第2季起陸續有20多個城市實施調控政策來抑制過熱的房價,從已公布10月份上半月70個中、大型城市房價統計觀察,有進行調控的城市房地產市場明顯降溫,因此,透過因城施策,乃至一區一策的分類指導將成為中國大陸官方防止房市泡沫化的主要策略。未來中國大陸房地產市場在高房價及高庫存並存之下,走勢將會有以下特點:

(一)、房地產業仍為發展重心

2016年第3季房地產業和建築業的GDP貢獻6.7兆元,占GDP總值12.8%,英國《金融時報》分析指出,多數分析師認為若考量中國大陸房價高漲帶動混凝土到家居用品等相關消費性需求增加,房地產業投資所帶來的最終效果可能占總投資額一半以上。

此外,地方政府土地財政對房地產市場依賴度急劇上升,2016年前9個月有關土地和房地產相關稅收皆明顯成長,其中契稅及土地增值稅分別為3,158及3,280億元,較上年同期11.7%及13.7%,而房產稅及城鎮土地使用稅亦成長4.9%及3.4%。另地方政府性基金本級收入2.6兆元,成長11.9%,其中國大陸有土地使用權出讓收入2.3兆元,更大幅成長14%,占地方政府基金比重88%。

(二)、房價漲幅過大,不利城市產業發展

2016年初以來中央及各地政府的去庫存政策,讓一線城市第1季房價平均漲幅超過20%,高出二線城市的2倍,第2季以來受到部分一線城市調控政策趨緊及房市需求釋放等因素引導下,部分二線和三線城市價格漲幅超過一線城市,房價上漲過快雖然有利於這些城市房地產去庫存,但是也推高企業生產成本,不利於人才流入,影響城市競爭力。

以深圳市為例,據哈佛分析(Haver Analytics)研究指出,深圳房價自2014年以來漲幅達150%,高於同期上海及北京,顯示深圳設廠的國際大廠都面臨生產成本壓力,像同樣位於深圳的華為及中國通訊,在廠房租金成本高漲之下,華為已將製造及研發基地遷往東莞,而中興通訊已在7月份將手機製造基地移至成本更低的廣東河源,預計2017年新生產基地產值可達100億人民幣。由於這兩家屬於重量級企業,其配套的中小企業有上萬家,主要製造部門撤離深圳,恐怕會帶動整個產業鏈撤離,反而重創深圳高科技企業發展。

(三)、三、四線城市庫存去化時間長

預估(誰預估?)2016-2020 年每年潛在新增住房需求約5億平方公尺,占目前年均銷售面積的50%左右。而以今年前三季中國大陸全國商品房待售面積與施工面積仍高達78.56億平方公尺,若以房地產業者真實庫存約50億平方公尺及4年的去化週期,顯然今年以來房市成交率回升引發新增庫存快速成長,會使未來幾年中國大陸房市依舊得面臨庫存去化的問題,特別是去庫存期程的拉長,也牽動著房市推升中國大陸經濟的力道。

依中國銀行國際金融研究所分析,以供需平衡警戒線為標準,未來房地產庫存壓力主要來自三、四線城市,且隨互聯網經濟發展下,線上購物和遠距視訊辦公等消費及商業模式擴大與普及,商業物業去化壓力加大,致商業和工業地產的去化壓力遠則高於住宅地產。

(四)、房地產出現結構性失衡

由於中國大陸的城鎮化率已從1996年30.5%提高到2015年56.1%,中國大陸城鎮每人平均住房建築面積達到33平方公尺以上,農村每人平均住房建築面積達37平方公尺以上,高於日本(19.6平方公尺)及韓國(19.8平方公尺),接近於英、法等(約35平方公尺)歐洲國家水準。

而國務院發展研究中心根據2010年中國大陸第六次人口普查數據推算2010年每戶擁有約1.02套住房。2015年公布中國大陸家庭金融報告自有住宅率約89.7%,其中城市家庭比重為85.4%,農村家庭為92.6%,顯示自住房比重高,加上官方開放第二套住房首付優惠,變相刺激房地產景氣。

然據國際貨幣基金的全球房價觀察,2016年上半年全球各大城市的房價收入比深圳以38.36位居第一,北京以33.32位居第五,上海以30.91位居第六,廣州以25.85位居第十。與此同時,房地產因供需走勢而產生結構性失衡,包括:一是住房占有資源的失衡,如產生房爺、房姐等少數人占有多套住房;其二是來自農村的中低所得者在城市的住房供應不足問題,城市的保障性住房供應失衡;其三是區域結構的失衡,尤其是對人口吸納力強、產業聚集地的一線城市供給仍呈不足,相對於部分三、四線城市缺乏支撐因素,城鎮化反而出現“空城”現象。

三、對中國大陸經濟影響

目前對中國大陸房市是否未來會產生泡沬問題看法有不一,以下就可能情形分析:

(一)、三大需求遏阻房市泡沫,下半年房地產呈高檔整理格局

以上海及深圳共2,910家上市公司2016年上半年整體平均淨利潤率為4.3%,若扣除金融、能源及交通運輸設備等行業後營收前五大行業別觀之,淨利潤率最高者仍屬房地產業(8.3%),顯示未來房地產業仍可吸納部分投機資金投入。在自住方面,受到過去一胎化政策影響下,勞動人口減少及老年人口比重增加,適齡購房消費族群增幅雖不若以往呈大幅成長,惟在小家庭化相對增加、開放二胎政策,以及農村仍有2億人搬至城市居住的需求引導下,未來自住及投資住房需求仍不致於減緩太多。

此外,中國大陸多數民眾認為房屋可以保值,不會被通膨吞食利潤,相信即使現在買了也不會賠錢的住宅神話。因此,即便是各地祭出限購令,對房地産公司等出借首付款的「首付貸」加強取締,反而促使部分房地產貸款流向避開監管的互聯網籌資的管道,據民間調查顯示,2016年1-9月房地産網貸金額已達1,400億元,與上一年同期增加1倍;另有利用互聯網整合個人(出資者及資者)間資金借貸的「點對點(P2P)」服務,光1-9月P2P整體交易額達1.4兆元,規模膨脹到上年同期的2.4倍。

因此,即便是房地產市場需求高峰期已過,住房供需存在結構失衡問題,多數機構預估中國大陸房地產銷售成長幅度將會減緩,導致房價漲勢不如上半年強勁,而呈現高檔整理格局,但應不致於產生嚴重泡沫化問題,僅在部分三、四線城市出現有行無市情形者應持續觀察。

(二)、房市泡沫化時對中國大陸經濟可能影響

美國顧問機構Longview Economics指出中國大陸大城市房價狂飆情況有如十七世紀荷蘭的「鬱金香狂熱」,深圳房價2015年以來平均漲幅高達76%,成為全球第二貴城市,僅次於加州聖荷西,深圳房價所得比高達70倍,遠於倫敦(僅16倍),北京和上海房價也快速飆漲。因此,產生泡沫化機率不斷升高,綜整可能的影響包括:

1.財富因房價而縮水,影響消費能力

Case. Quigley and Shiller(2005)針對14 個國家進行實證研究發現,房地產財富對民間消費的影響十分顯著;Bayoumiand

Edison(2002)利用16 個國家的資料進行實證研究分析,發現房地產財富每變動1 單位將影響0.06-0.077 單位的消費;王培輝、袁薇(2010)以2000

-2009 年進行實證發現隨著中國大陸房地產市場化後,對消費影響不斷擴大,房地產銷售額每變動1 單位,將引起消費平均變動0.0948 個單位。透過上述研究分析,以中國大陸2015年房地產全年銷售12.85億平方公尺推估,房價每平方公尺下跌1

元,中國大陸內需市場恐減少0.771-1.218億元的消費需求。

2.房地產不良放款增加,信用緊縮恐不利投資

不動產價格下跌,擔保品價值降低,放款資產品質惡化,逾期放款比率升高,將使銀行信用緊縮,投資減少。依人民銀行統計資料計算,2016年累計至9月中國大陸金融機構人民幣貸款總額104.11兆元,成長13%,其中房地產部門貸款25.33兆元,成長25.2%,1-9月貸款增量為4.32兆元,占總增量的42.5

%,另由個人購屋貸款餘額17.9 兆元,房地產開發貸款餘額7.0兆元,顯示金融機構偏好仍對中國大陸房地產相關融資及授信集中問題。

另中國大陸銀監會表示,2016年1-5月中國大陸銀行業不良貸款餘額已超過2兆元,增加額逾2,800億元,加上經濟前景堪憂致銀行風險管控、撥備及獲利壓力持續飆高,不僅逾期90天以上貸款增加外,5月底銀行不良貸款率由年初的1.99%升至2.15%;中國大陸銀監會坦言短期內中國大陸銀行業不良風險將持續攀升,須慎防地方政府相關資產泡沫問題。

因此,許多國際銀行業預估中國大陸房價一旦泡沫化崩盤、價格下修30%,將產生約4.1兆人民幣銀行壞帳,逾放比激增,對銀行業的紓困將使中國大陸股債市陷於動盪。且譽信評估計中國大陸銀行業在房市曝險可能高達總信貸的60%,包括未計入帳目的表外放款及公司貸款用的不動產質押。因此,若未來隨著金融機構不良資產大幅攀升,部分金融機構將面臨倒閉的挑戰,直接影響資金融通,可能爆發系統性危機,反而造成投資的減少。

3.地方財政收入惡化

目前中國大陸土地無法買賣只能土地出讓,出讓金使用除按照一定比例用於農業土地開發、保障性安居工程建設、農田水利建設及教育外,該資金亦是地方政府財政重要來源。根據《關於2015年中央和地方預算執行情況與2016年中央和地方預算草案的報告》,2015年中國大陸赤字為1.6兆元(赤字率2.4%)將增至2016年2.2兆元(3%)。

且根據國際清算銀行(BIS)公布2015年中國大陸總債務率為255%,已超過美國(250%),來到高位的債務率。若再受到房市泡沫化帶來經濟減退,恐對各地財政收入形成更嚴峻考驗,甚至中國大陸財政部已要求各級財政部門要密切關注今年第4季以後經濟形勢變化,加強財政監測分析,以切實採取有效措施。

四、對台灣的影響及危機因應

自中國大陸官方採因地施策以來,房價雖有小幅下滑,但仍處於相對高檔,房市泡沫化為中國大陸經濟成長一大隱憂,尤其個人房貸及不良貸款居高不下等,引發房地產崩盤傳言四起。另國際信評機構穆迪指出若中國大陸房價下滑3成,房地產市場投資將重挫48%,連帶地鋼鐵產量下降20%,機械及鐵礦等周邊產業受到5-15%不等的影響,導致經濟成長將驟降至4%。

由於兩岸經貿交流熱絡,從資金或產業面來看,皆會對我產生影響,因此,無論中國大陸房市是否有泡沫化現象,皆需持續關注未來所帶來的可能衝擊。有鑒於此,就中國大陸房市泡沫化情境之下提出建議:

(一)、及早分散出口風險

台灣對中國大陸出口(含香港)占總出口將近4成,而中國大陸房價泡沫化所引發消費及投資減少,恐將造成一波失業潮直接衝擊中國大陸經濟穩定,影響對台灣進口需求,尤其以民生及石化相關等產品,像出口大宗的電機與設備(占58%)、光學照相儀器(9.4%)、塑膠(6.7%)及化學品(4.4%)等,宜及早因應分散出口風險。

(二)、房地產業宜關注官方房市政策演變對台商之建議

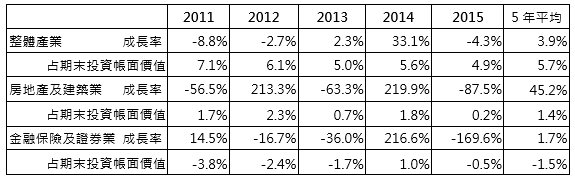

以台經院中國產經資料庫統計為例,上市公司轉投資中國大陸房地產及建築業及金融保險證券業分別68家及64家,表1顯示2015年台商投資中國大陸整體投資損益占期末投資帳面價值為4.9%遠比5年均值低0.6個百分點,而與房市泡沫關係較直接的房地產及建築業表現均較5年均遜色,顯示出即便是去年房地產業景氣開始回升,台商投資在房地產業經營獲利情形仍不比過在地業者。因此,雖中國大陸房市不會立即泡沫化危機,房地產業仍須謹慎操作,避開三四線城市等風險較高區域操作而影響營運。

表1 中國大陸台商認列投資損益成長率及占投資帳面價值

資料來源:台經院中國產經資料庫。

(三)、金融業須慎防高曝險產業

由於銀行授信業務已擴展至中國大陸本土企業及個人信貸,雖然金管會公布2016年第2季底台灣銀行對中國大陸曝險占比為0.52倍,較第1季0.56倍更低,是近3年來新低水位,但宜謹慎因應。尤其是中國大陸曝險壓力測試中的九大高風險產業,包括房地產、工程機械、鋼鐵、有色金屬、水泥、煤化工、船舶製造、風電設備及太陽光電系統等。

(四)、企業宜及早因應房市泡沫造成銀行融資困難

隨著房價持續下跌,銀行業未來可能因逾放款大幅增加而縮減授信額度,台灣對中國大陸投資占我對外投資近六成,主要投資在電子零組件業(占18.3%)、電腦電子產品(14.1%)、金融保險業(7.3%)還有與民生相關的批發零售業(6.2%)、食品業(2.0%)等。對以批發零售業、食品業、電腦、電子產品及光學製品等內需市場為投資對象的台商而言,造成企業申貸融資的困難,皆宜及早因應防患於未然。