從Note 7事件看企業的危機處理

2016年12月 | 下載本篇文章PDF檔摘要

韓國三星電子的Note7事件對其企業及商譽造成重大損害,也影響韓國對外貿易表現。不過,雖然在危機處理初期雖略有略有瑕疪,但宣布停產停售後的召回配套因應做法明快果決,減少使用者疑慮而重拾部分信心,致路透/益普索在11月份對全球手機用戶調查顯示,Note7事件無損美國消費者對三星品牌忠誠度。Note7事件給予企業的啟示是:(1)企業不能一味追求成長;(2)要做好風險管控,應建立危機應變法則;(3)企業執行長除承擔責任,扮演事件中與消費者溝通的角色,也要放眼企業長期發展;(4)要抛開過去成功的傲慢,及時進行危機處理;(5)在網路時代的危機處理,更要坦誠及主動溝通,以挽回消費者的信任,重建企業商譽的形象。

一、前言

股神巴菲特曾說企業建立聲譽需要二十年,但要毁掉卻只需要五分鐘。韓國三星電子在今年8月2日Note 7手機全球風光上市,3週後發生爆炸事件,不到短短的70多天,從Android機皇變成人人手中的不定時炸彈,造成8-9月獲利大減96%,到10月11日宣布永遠停產停售,結束Note

7不到3個月的生命週期。

這個事件所引起的層面,包括2015 年三星電子在全球智慧型手機市場的市占率22.5%,保持龍頭地位,但2016年下半年Note 7事件之後,Android手機供需將出現缺口,包含台灣系廠的宏達電、中國廠OPPO、小米科技、華為等都先後推出大螢幕手機來搶市,分食了三星Note系列的銷售缺口。此外,針對韓國而言,出口是經濟成長的主要動能,占經濟產值的5成,三星電子手機的出口更在此次事件後重創,連帶地也影響到韓國出口。

然而路透/益普索在10月26日至11月9日,以英文在線上對50個國家的用戶進行調查(受訪者包括2,375名擁有三星手機、以及3,158擁有iPhone的用戶),其調查結果顯示三星電子雖遭遇Note7事件停產停售的風波,但仍無損美國消費者購買三星手機的意願。因此,本文想從三星電子Note7所引發的一連串影響及危機處理進行說明,最後對企業提出建議事項。

二、Note 7事件概述

曾讓三星電子起死回生的功臣、前執行長尹鐘龍提出的「生魚片理論」:如果你在海裡釣到一條高檔的魚,趁新鮮可以到頂級日本料理店,當生魚片賣個好價錢,但晚一天,就只能以一半的價格賣到二流餐廳,再晚一天,只能賣四分之一價格,最後變成不值錢的魚乾,所以,產品要趁還是新鮮「生魚片」時,趕快賣出去。所以在2011

年時,蘋果因創辦人賈伯斯立下規則,堅持不做大螢幕手機,當時推出的 iPhone 4s 螢幕仍只有 3.5 吋,而三星電子則看準消費者對大尺寸螢幕手機的需求,即推出

5.3 吋大螢幕的 Note,給予三星電子可乘之機,穩站智慧型手機的冠軍寶座,蘋果往後只能屈居第二。

三星電子在智慧型手機市占率全世界第一,乍看之下沒有天敵,但當蘋果也要推出大螢幕手機,及中國手機廠包括華為、小米、OPPO 等,已變成緊咬三星電子不放的「鯰魚群」,它們不但價格低,連規格都不差,並握有中國市場。三星電子信奉的鯰魚理論主張:泥鰍長得更快、肉更結實,那就在池子裡放隻他們的天敵:鯰魚,處在生死存亡邊緣的泥鰍,會不斷想辦法活動求生,而更肉質肥美。因此,三星電子習慣性地再想新點子,三星手機的售價無法比中國廠商更低,也要面對蘋果大螢幕的競爭,兩者皆讓三星電子更急於在外觀與規格追求更明顯提升。

這次,看準蘋果在電池容量上態度保守,想在「電池」上「超車」。所以,Note 7 不但電池容量高,還把所有「優點」都放進一款手機,快速充電、曲面螢幕等,應有盡有。每一項功能分開來看都很美好,合在一起卻讓電池過熱,,更提高電池爆炸的風險。

雖然三星電子趕在蘋果9月8日推出iPhone7與7Plus之前的9月2日第一次召回Note7,但仍然情勢判斷失誤,為了減低傷害,只好在10月11日宣布停產停售,並召回全球市場上所有已售出的Note7之後,光美國市場的召回率已高達93%,三星指出,為了擴大召回率,將於12月19日釋出韌體更新制止Note7充電,並將協同電信夥伴透過各種管道通知用戶,鼓勵尚持有的用戶參與召回專案。

三、Note 7事件影響

以下分別就企業本身、對韓國經濟以及對我國業者三層面說明事件的影響:

(一) 對三星影響

1. 重創商譽

從Note7開賣,到宣布全球停產停售,兩個月的時間,三星營業利益估計損失超過50億美元(約合新台幣1,600億元),相當4個台北大巨蛋的建築費。未來三星電子還將面對難以彌補的商譽損失。除了國際航空業者每每宣布禁止旅客攜帶三星Note7上飛機,彷彿在他們眼中,那已經不是手機,是炸彈,為其企業形象與商譽、股價所帶來的衝擊則超過170億美元以上。

此外,像三星電子投資75億美元在越南河內近郊的北寧省和太原省設有智慧型手機工廠,不僅是當地最大的外資企業,雇用超過11萬名員工,在越南的產量占到其手機產量的3成左右。根據日經新聞社報導指出,韓國三星Note

7停產和停售後曾一度造成該2家廠員工的上班時間及加班費減少50%-70%,往年為因應年底的需求擴大會新雇用員工,而2016年似乎也停止了。

2. 與對手市占率差距縮小

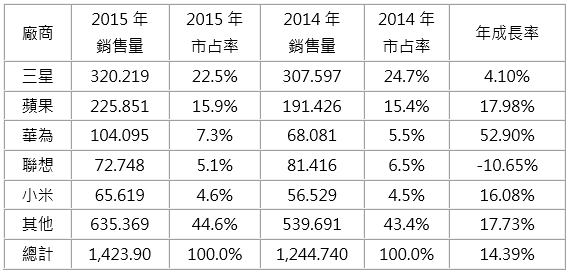

2015 年全球智慧型手機總體銷售表現,三星電子銷售3.202億支手機,市占率22.5%保持龍頭地位,其次是蘋果銷售 2.259 億支iPhone,在智慧型手機市場達

16%的市占率。華為則銷售量1.04億支,比前一年提高53%。

表1 2015年全球智慧型手機排名

單位:百萬支,%

資料來源:Gartner。

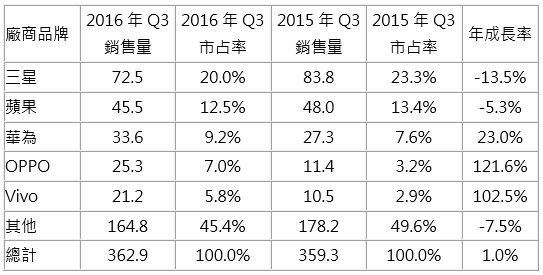

但以今年第3季全球智慧型手機表現上,依據市場研究機構IDC報告指出,如表2所示,2016年第3季全球智慧型手機出貨量達3.629億支,年成長率達1%,為持續2季度出貨量成長率不及1%以來,首次出現小幅成長的情況。而研究機構Strategy

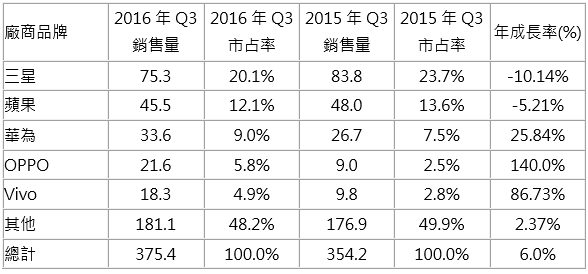

Analytics亦認為2016年第3季智慧型手機出貨量達3.75億支,年成長率達6%。

基本上,無論是IDC或Strategy Analytics的前五名智慧型手機廠商依序都是三星、蘋果、華為、OPPO與Vivo。且IDC認為三星電子的智慧型手機出貨量仍然是全球第一,但是與去年同期相比,市占率降低3.3個百分點,Strategy

Analytics則有3.6個百分點降幅。此說明三星與蘋果之市場占有率差距縮小。且兩者基本上,三星是前五大廠商出貨量衰退幅度最大的,當然就是Note

7兩次召回事件的不良影響。可是三星的Galaxy S7和Galaxy S7 Edge在市場依舊獲得成功,加上三星J系列手機市場表現良好,所以三星智慧型手機出貨量仍然很高。

表2 IDC 2016年第3季智慧型手機前五大排行

單位:百萬支,%

Source : IDC,2016年10月

不論是IDC或Strategy Analytics咸認為2016年第3季甚至到第4季,三星在智慧型手機市場的統治地位短期難以動搖,但是Note 7召回事件對於三星品牌形象的確帶來打擊,如果2016年第4季甚至2017年第2季三星的市占率持續下降,就表示這一品牌影響將不斷擴大,尤其是中國智慧型手機廠商速迅速竄起的替代效果。

表3 Strategy Analytics 2016年第三季智慧型手機前五大排行

單位:百萬支,%

資料來源:Strategy Analytics,2016年10月

(二) 對韓國影響

從三星電子2015年報顯示,營業收入高達200.7兆韓元(5.6兆元台幣)相當於當年韓國GDP的13%,若再算上三星集團的其他子公司,則年營業收入總額高達近300萬億韓元(8.5萬億元台幣),相當於韓國國內生產總值的約20%,顯示韓國經濟發展相當依賴三星電子,已是不爭的事實。

因此,像是在今年9月南韓資訊通訊科技(ICT)出口145億美元,年減8.5%,連續第12個月呈現衰退,主要是受到海外市場電視機、手機需求疲軟的影響。除了半導體產品出口年減2.6%至57億美元外,手機出口金額年減33.9%至18.7億美元、若扣除零件不計年減幅更是高達44.8%,顯示三星Note

7對出口造成影響,此外,受到中國智慧型手機品牌崛起的影響,南韓手機外銷至中國、美國以及歐盟市場9月分別衰退41%、30.6%以及68.2%。

(三) 對我國業者影響

從表2及表3,可以得知三星電子停賣Note7後,手機品牌供應鏈出現此消彼長板塊移動,原需求流向大尺寸智慧型手機品牌蘋果、華為、Vivo與OPPO等大廠,以致Vivo及OPPO在今年第3季銷售量呈現大幅成長。

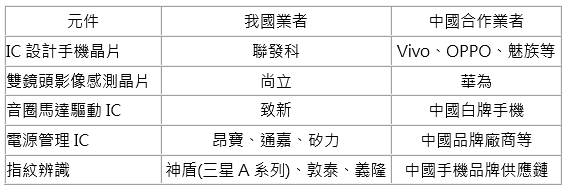

在需求轉移至中國手機品牌之下,亦使我國相關業者間接得到新的商機。如IC設計相關供應鏈手機晶片聯發科、尚立、致新等皆成功地打入中國手機品牌供應鏈間接受惠。表4則列出兩岸在手機產業鏈的合作對象。

表4 兩岸手機產業業者合作關係

資料來源:本研究整理。

此種現況亦可從我國對中國(含香港)市場出口表現觀察,目前主要出口貨品中僅有電子零組件產品出現正成長,出口額年成長率由6月的13.7%以後,每月皆有2位數的漲幅,從7月11.2%、8月23.0%、9月30.0%、10月的32.9%一路攀升至11月40.3%,累計1-11月電子零組件出口467.5億美元,年成長14.6%,是兩岸產業出口最活絡的產品,此與中國半導體需求增強,尤其中國品牌手機產業的成長有關。

四、對企業之啟示

雖然三星電子遭遇Note7的全球召回風波,但根據路透/益普索在11月調查結果顯示 ,受訪者當中,知道召回事件與不知道者相比,對三星手機的興趣度分別為27%及25%,沒有顯著的差別。且有91%的現有三星使用者表示可能再購買其他三星智能手機,92%表示很可能購買三星其他產品,此數據與iPhone使用者的品牌忠誠度類似(92%的用戶想再度購買iPhone,89%用戶表示可能添購其他蘋果產品)。

此與投資者預估三星用戶將轉向其他選擇如蘋果iPhone7的結果不同而顯示三星用戶的忠誠度極高。這也表示三星電子在此次事件的危機處理,雖然有幾個時機點未能有效掌握,導致使用者信心流失,但10/11停產宣告及事後回收配套作法,還站在消費者立場將手機的包膜及保護貼等週邊商品賠償一併考量,甚至到12月還針對回收率93%的美國市場,祭出12月19日釋出韌體更新,制止Note7充電功能,移除它作為行動裝置的能力等,皆可看出一個企業勇於負責。股神巴菲特說過,「建立聲望,需要花二十年的時間,但要毀掉它,五分鐘就夠了。」對大企業來說,品牌價值是最重要的資產,一旦品牌聲譽受損,想要重新建立,將是漫長、痛苦又昂貴的過程。

從三星電子Note7事件的危機處理,我們可以看出三星電子是透過品牌資源跟財力來承擔龐大損失,並做出即時補救。對我國企業而言,危機處理須面對財務或營運壓力,所以平時就應規劃一套危機處理法則,建立憂患意識。因此,對企業的建議如下:

(一) 一味追求成長可能帶來無法管理的風險

2009年日本豐田汽車一心想要超越通用,成為全球汽車龍頭寶座,太想贏的野心,讓它的品管走到危險邊緣,造成踏墊卡住油門導致暴衝等問題,花了2年期間召回上千萬輛汽車,支付了十幾億美元賠償金。同樣地,三星電子也是急於提升外觀規格及「搶先」上市的野心下,壓縮應有檢測時間而種下失誤,光全球召回250萬支手機,不僅物料成本、生產成本及物流運輸成本,還有關稅、代理商佣金等就超過1支手機的售價,尚還有消費者訴訟賠償費用等損失。由此,可知三星電子是傾龐大的資源跟財力來承擔事件的損失。

(二) 企業應及早規劃一套危機處理法則

由於企業無法預測何時會產生危機,建議企業內部建立良好的風險評估計劃,以便規劃一套詳細的危機應變措施,如危機期間擔任發言人、媒體連絡窗口、新聞稿基本範例等,還要詳細說明,如何與危機的可能受害者互動。且透過平時演練,補足因應步驟不足,如此一來,才可協助企業的管理高層找出須要留意的領域與作法,挽回消費者失去的信心。

(三) 執行長應扮演與消費者溝通的角色

企業發生重大危機時,應該由執行長出面擔任首要發言人,溝通重點應是協助消費者理解事件,並做出保證,企業的管理階層有百分百的決心,要避免問題再度發生。最典型範例是1982年發生在芝加哥的泰諾(Tylenol)止痛藥遭下毒事件,造成7人死亡。生產泰諾的嬌生立即採取行動,由執行長柏克(James

Burke)直接面對媒體,昭告消費者不使用這款產品,改採防拆封的安全包裝,並免費汰換超過3,100萬瓶藥品,以及設立一支免費熱線,回答消費者各種疑問。這種透明化的溝通策略,讓公司股價從谷底回升,他的創新做法也成為現在藥品界標準。

三星電子總裁李健熙自2014年住院後,在此次危機暴露出缺乏強而有力的領導人,9月12日召開董事會由李在鎔出任執行董事,全面負責事件的處理。以9月25日完成韓國40萬支手機更換,接手不到1個月時就做出停產停售決策,就是將眼光放在長期的消費者關係上所採取明智動作,讓品牌知名度真正達到世界級的水準,提高消費者的信心。

(四) 要抛開成功的傲慢及時進行危機處理

危機處理的三大基本步驟:第一要釐清問題的本質和影響範圍;第二要解決問題,與受害消費者達成和解;第三要採取行動,確保問題不再發生。首先面對危機處理的48小時黃金時間,企業一定要在第一時間做出回應,任何否認、輕忽或傲慢的處理態度,都會讓消費者有理由繼續給予負面評價而影響品牌信譽。

以2012年HTC One系列為例,在使用不同的芯片事件處理不夠快速而讓市場認為公司並沒說實話,加上One系列銷美時,遇到蘋果控告HTC侵犯專利,造成產品被卡關2週,不僅重創HTC在美國的形象,也流失黃金銷售期。

而三星推出Note7的5天後即發生自燃事件,不到2周,三星即宣布收回全球賣出的250萬台手機,更換電池,以保護消費者。雖然更換電池無法解決問題,在找不出爆炸原因之下,即在10月11日宣布永久停產。10月27日的臨時股東會議,共同執行長申宗鈞,鄭重地向股東及消費者表達歉意,公開相關數據包含兩次的出貨量及問題分析等,並希望年底公布調查結果,在此次危機所展現出不掩飾過失、不急於歸咎責任,而是勇於承擔錯誤,並試圖快速解決問題的態度,保住消費者的信任。

(五) 危機處理要坦誠及主動溝通

在社群媒體、即時通訊軟體普及的網路時代,企業更須做好在危機發生的第一時間就回應的準備,因為所有資訊都可透過網路快速傳播,消費者的意見隨時可傳送到地球另一端,因此「認錯,然後快速彌補」是網路時代下最好的危機處理方式。

以近年國內發生的油品食安事件為例,由於在第一次事件發生後,相關食品業者似未採取措施並通盤檢討,且後續一年內接連發生類似事件,使得消費者對其產品生產流程、安全與品質均產生疑慮,再加上媒體應對無法止血,使得企業面臨來自輿論與民意的雙重壓力,最終對企業營運產生嚴重的不利影響。

三星電子處理速度之所以快,就是要盡快彌補消費者的損失,因為它們相當瞭解一個品牌要成功,必須能征服國外市場,能跨各產品線,要能瞭解自己的產品,更要瞭解客戶需要什麼。只要品牌展現誠意,並提供良好的補償措施,已購機的消費者反而會給予肯定,另一方面,也能盡量挽回消費者失去的信心。