台、日、中循環經濟發展與商機

2017年1月 | 下載本篇文章PDF檔摘要

面對需求增加、資源有限、生態環境持續惡化的社會,全球轉型為循環經濟的時代已經到來。有鑑於此,本文分析台灣、日本、中國的循環經濟發展推動策略與目標,並從循環經濟下所衍生出來的新型態商業模式,提出國內廠商未來面對循環經濟的商機主要在於(1)廢棄物回收加值再造、(2)以租賃代替購買,提供專業服務、(3)源頭設計改善,追求零廢棄。

一、前言

現行主流經濟發展模式是建立在一種線性的消費模式上,從自然環境開採原料,加工製成產品,產品被消費者使用後最終丟棄。然而,在人口成長、高度都市化、供應鏈全球化的同時,維持了數百年的消費模式已經開始產生問題,如人口成長所導致之需求增加,生態環境惡化、氣候變遷以及資源耗盡等。有鑑於此,2014

年瑞士達沃斯世界經濟論壇發布「邁向循環經濟」報告,宣告全球轉型成為循環經濟的世代已經到來。報告中提出,循環經濟在全球化供應鏈中將逐步扮演重要角色,成為未來全球經濟成長及長期就業機會的創造來源。

循環經濟是一個可恢復且可再生的產業體系,相較於線性經濟中產品“壽終正寢”的概念,循環經濟講求的是“再生恢復”、使用可再生能源、拒絕使用妨礙再利用的有毒化學物質,並藉由重新設計材料、產品、及商業模式,以消除廢棄物並使得資源能夠更有效率地被利用。在最理想的循環經濟系統中,所有產品、材料皆可被分別納進生物與工業兩個循環,並在其中永生不息,因而消除了廢棄物的概念

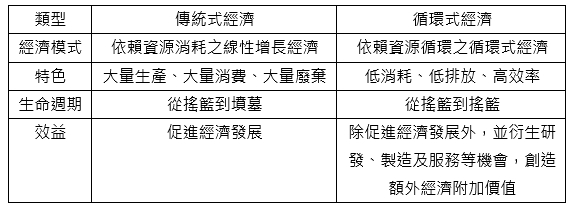

。傳統式經濟與循環式經濟兩者之差異,詳如表一所示。

為了經濟永續發展,先進國家近年來一直努力思考如何將經濟成長與原物料消耗脫鉤的可行之道,再加上環境保育及永續發展意識抬頭,亦促使全球企業由過去資源單向式消耗的模式,加速邁向循環經濟式創新。如德國《循環經濟和廢棄物處置法》、日本《促進循環型社會基本法》、中國大陸《中華人民共和國循環經濟促進法》,已有越來越多國家在其法令中納入了循環經濟概念。

台灣是一個天然資源極度缺乏的國家,有鑑於此,蔡英文總統在就職演說時曾宣示,台灣將走向循環經濟的產業時代,把廢棄物轉換成為再生資源。對此,本文將從日本、中國及台灣的循環經濟發展歷程做一分析說明,並從循環經濟之商業模式找出未來產業商機。

表一 傳統式經濟 VS. 循環式經濟

二、台、日、中循環經濟發展

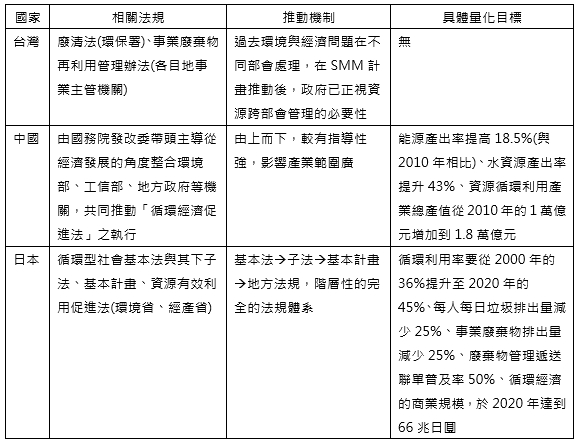

自1990年代起,德國、日本、荷蘭、瑞典等已開發國家為落實推動循環經濟理念,在解決廢棄物政策上,除擴大廢棄物清理所涵蓋的範圍外,以整併廢棄物清理與資源回收再生處置制度合一的模式,朝向建立循環經濟法制體系;中國大陸雖然起步較晚,但架構上採由上而下的管理模式,以中央政府單位作為推動循環經濟的主軸,制定循環經濟的目標;台灣雖然尚未有發展循環經濟的具體政策量化目標,不過在資源回收、廢棄物減量上,已有多年經驗且成效卓著。日本、中國、台灣在循環經濟上之法規、推動機制與具體目標,詳如表二所示。

(一)、 日本

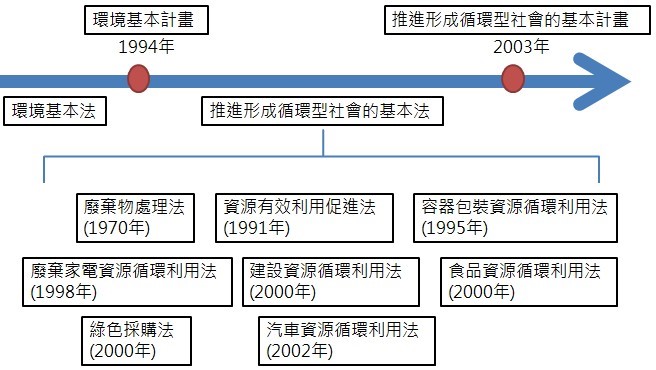

日本比任何國家都還要早發展循環經濟,自1970年起就實施「廢棄物管理法」,首次在法規上定義出「工業廢棄物」。2000年提出「健全的物質再生社會」(Sound

Material-Cycle Society, SMS),公布「循環型社會形成促進基本法」。並以此法為基礎,架構第一次「循環型社會基本計畫」,建立循環型社會之法律體系(如圖一所示);2007年又大幅度更新SMS的目標和範圍,推動第二次「循環型社會基本計畫」,名為「減量化、再利用、資源化」(Reduce

Reuse Recycle,3R)行動計畫,透過建立詳細的物質流會計(Material Flow Account),幫助主管機關瞭解資源回收的狀況,作為後續政策制定的量化指標;2013年日本再公布第三次的「循環型社會基本計畫」,設定了推動循環型社會的後續方向及量化目標(資源生產性、最終處分量、循環利用率)

。

具體策略包括政府綠色採購,包括推動環保物品等調度相關之基本方針、環境表示指導方針、制定綠色採購指南;在研發設計補助/輔導上,活用環境研究總合推進費資金、政策支持提取金屬資源技術發展;建置環境JIS系統,確保再生料產品品質標準與認證;制定事業廢棄物稅金,提高廢棄資源不循環之成本;設置「Re-style」網頁,刊登循環型社會最新數據與報告;在北九州Eco-town、地域循環圈建立地區性循環體系示範基地等。

圖一 日本從廢棄物管理到形成循環型社會的過程

(二)、 中國

中國雖然發展循環經濟的起步較晚,但由於架構上採由上而下的管理模式,在2008年通過實施之《循環經濟促進法》後,由在中央政府具有主導性之國家發展與改革委員會(發改委),負責循環經濟相關策略之指導工作。在中國十二五規劃中,循環經濟進而提升為一項國家發展戰略。其中提出的主要目標包括,到2015年工業固體廢物綜合利用率達到72%,資源產出率(即每單位資源投入對應的經濟產出)較2010年提高15%。十二五規劃還提出組織實施循環經濟的“十百千示範”行動。這些包括資源綜合利用、產業園區循環化改造、再生資源回收體系、再製造、“城市礦產”、再生資源回收體系建設等十大示範工程、循環經濟示範城市、示範企業和工業園區。2012年,發改委和財政部出台文件,要求到2015年50%以上的國家級工業園區和30%以上的省級工業園區完成以主要污染物“基本實現‘零排放’”為主要目標之一的循環化改造。

2013年,國務院發布“循環經濟發展戰略及近期行動計劃”,這一文件提出了發展循環經濟的進一步目標,比如到2015年中國的能源產出率(每能源單位產出GDP)與2010年相比提高18.5%,水資源產出率提升43%,資源循環利用產業總產值從2010年的1萬億元增加到1.8萬億元。文件還提出了行業性的相關目標,比如,在煤炭工業煤矸石綜合利用率達到75%,以及在電力工業粉煤灰綜合利用率達到70%等

。

在近期的十三五計畫「以綠色發展建構美麗中國夢」方針中,中國大陸政府提出人與自然和諧共生的具體概念,極力推動綠色低碳循環產業體系。十三五計畫中的低碳循環發展包含四大策略,其中「實施循環發展引領計畫」,將促成企業打造循環式生產、產業循環式組合、園區循環式改造、減少單位產出物質消耗,以及推動生產系統與生活系統循環鏈接等,藉以實現中國大陸循環經濟的發展。

(三)、 台灣

台灣在1980 年代為傳統產業為主的經濟型態,產業意識到環境污染對經濟發展的負面影響,經濟部工業局即積極輔導產業管末處理之污染防治技術,但管末處理的費用高且效果有限,故引進工業減廢與清潔生產的作法,降低廢棄物量、節省生產成本並減輕環境負荷;此時期各鄉鎮垃圾掩埋場飽和,時常爆發垃圾無處掩埋問題,1987年成立行政院環境保護署。1990

年代進行產業升級積極發展電子業,各種產業成長快速,環保議題獲得重視,我國成立國家永續發展委員會,各種環保法規逐漸完備,如環境影響評估法、公害糾紛處理法,並開始徵收空氣污染防制費,產業界積極導入ISO14001國際環境管理系統。

到了2000 年代,我國頒布環境基本法、土壤污染整治法、資源回收再利用法,並徵收土壤及地下水污染整治費。加上當時京都議定書生效,溫室氣體排放管制引起各方重視,此時,產業面對事業廢棄物去化困難,處理價格昂貴,經濟部工業局除加強工業減廢輔導外,推動工業廢棄物共同清除處理體系,並依廢棄物清理法進行工業廢棄物再利用審查,建立資源化產業,使工業廢棄物再利用率快速提高。另由於新建電廠及水庫受到環保團體的阻力,用水及用電已成產業發展的限制因子,工業局積極推廣水資源回收再利用及工業區能資源整合,期使產業生產所需的水、能源、及資源物質都能夠循環再利用。

相對於日本、中國的循環經濟發展量化目標,目前我國官方尚無所謂「循環經濟發展內涵、目標或政策」。不過在資源回收、廢棄物減量上,已有多年經驗且成效卓著,過去12

年來,投入資源再生之廠商家數由2002 年305 家成長至2013 年1,467 家,成長近5 倍;從業人數從9,900 人增加至77,548

人;產業產值由249 億元提升至659 億元。工業廢棄物再利用量由804 萬公噸成長至1,381 萬公噸;再利用率由68.1% 成長至80.5%。

表二 台日中在循環經濟上之法規、推動機制與具體目標

資料來源:中技社,《循環經濟的發展趨勢與關鍵議題》,2015年12月;張添晉,《循環經濟之內涵與發展》,2016年10月18日。

三、循環經濟之商業模式

根據國際知名諮詢顧問公司 Accenture的報告「Circular Advantage」,將循環經濟歸納為五種商業模式,分別對既有價值鏈的不同環節帶來變革力量。五種商業模式以影響供應鏈上至下游為順序簡要介紹如下:

(一)、 循環資源供應模式(Circular Supplies)

循環資源供應模式基於提供完全可再生,可循環或可生物分解的資源投入,作為循環生產和消費系統的基礎。透過循環資源供應模式,企業改變過去的線性經濟方法,逐步淘汰稀少資源的使用,同時減少浪費,消除低效率。這種模式對於處理稀少商品或具有重大環境足跡的公司最有效。

SAB Millere公司將醞釀中的副產品轉換為其他製造所需材料;而Veolia公司利用廢水來製造生物塑膠;丹麥卡倫堡是全球最佳工業共生範例,在產業共生園區中,每一間工廠的殘餘廢棄物或熱能,被再次利用成為另一間工廠的生產資源。園區內包含全球最大的胰島素生產者、酵素生產者,北歐最大的廢水處理廠、丹麥最大的發電廠、煉油廠、法國石膏廠、當地魚塭等,構築起封閉式產業共生循環生態。

(二)、 資源回收再造模式(Resource Recovery)

在一個產品生命週期結束時恢復嵌入式價值以供應給另一個產品促進回收鏈,並通過創新的回收和循環服務將廢棄物轉化為有用的價值。這種商業模式在傳統的回收市場中就已經有一定的基礎,利用新技術和能力來恢復幾乎任何類型的資源產出,其價值水準相當於或甚至高於初始投資。解決方案從工業共生到集成閉環回收和搖籃到搖籃設計(Cradle

to Cradle,C2C),其中處理的產品可以重新處理為新的。這種模式使公司能夠減少材料浪費和最大化產品回收流的經濟價值,這對於生產大量副產品或者產品的廢棄物可以成本有效地回收和再加工的公司來說是一個很好的選擇。

全球熱塑性工程塑料的領先供應商荷蘭皇家帝斯曼公司(DSM)公司,近期向市場大力推廣C2C材料概念,並且應用在嬰兒產品與辦公家具產業上。該公司的許多材料都獲得C2C認證,顯示獲認證的這些材料都可以被回收循環再利用,進而可以顯著減少產品所帶來的環境影響,是一種有效兼顧經濟效應和生態效應的雙贏解決方案。中國知名的嬰兒產品生產商好孩子集團就採用DSM公司的C2C認證材料來生產嬰兒用推車、汽車安全座椅等產品,並且制定回收政策、好孩子集團則將回收產品進行分類,進行生物循環和工業循環,大大減輕了對於資源和能耗所造成的負擔。

(三)、 產品生命延伸模式(Product Life Extension)

產品生命延伸模式允許公司延長產品和資產的生命週期。否則,透過浪費的材料將損失的產值改為透過修理、升級、再製造或再銷售產品來維持或甚至改善。 並且由於延長產品生命而產生額外的收入。使用此模式,公司可以幫助確保產品盡可能長時間地保持經濟有用,並且以更有針對性的方式完成產品升級(例如,更換過期的零件而不是整個產品)。該模型適用於大多數資本密集型B2B部門(如工業設備)和B2C公司,這些公司服務於二手產品(或“重組”)常見的市場,或者其新產品通常僅產生部分額外的性能優勢為客戶提供以前版本。

以可口可樂公司為例,在越南發起「2nd Lives」創新瓶蓋計畫,購買可口可樂,可以獲得一份空瓶配件組,將配件往空瓶一栓就可以變成各種日常生活道具,如:水槍、麥克筆、調味罐瓶蓋、削鉛筆機、吹泡泡的蓋子、啞鈴等。此舉不但延長了塑膠瓶身的產品使用生命,更以低成本滿足落後地區生活需求、喚醒消費者資源利用意識。

(四)、 共享平台模式(Sharing Platforms)

共享平台業務模型促進了產品用戶(個人或組織)之間的協作平台。這些有助於分享產能過剩或利用不足,提高生產力和創造用戶價值。這種模式有助於最大化利用率,可以使其產品和資產利用率或擁有率低的公司受益。然而,今天,它是最常見的公司之一,專門提高產品的利用率,而不做任何製造本身,給傳統製造商帶來相當大的壓力。

自2010年起,以循環經濟、共享經濟新模式的新創企業興起,以Airbnb、Uber、 Lyft、Instacart等為首,以線上中介平台打破過往私人企業經營的概念,將每個產值或商業單位縮小到個人。每個人都可藉由線上中介平台提供或「分享」各種商品或服務,成為共享與循環體制的一環。以Instacart為例,運用了大量的社會化力量,解決了物流配送的問題,創新的服務與驚人的效率以消費者需求為導向。該公司利用募集群眾外包配送的服務模式來運行,服務地區包括美國主要城市,主要為配送的物品以生活必需品與雜貨為主,商品大約為

30 多萬個品項。在系統收到訂單後,將會與這些「購物專家」們進行配對,專家們在收到訂單後,就會到指定超市購買物品並於承諾的時間內送抵住家,對於許多不方便出門或趕時間的用戶相當方便。

(五)、 商品即服務模式(Product as a Service)

產品即服務業務模式提供了傳統“購買和擁有”模式的替代方案。一個或多個客戶透過租賃或使用付費方式使用產品。這種商業模式將產品耐用性和可升級性的激勵上下顛倒,將其從產量轉向性能表現。使用產品即服務業務模式,產品的使用壽命,可重複利用性和共享性不再被視為自相化風險,而是收入和降低成本的驅動力。這種模式對於產品的營運成本高的公司來說是有吸引力的,並且在管理產品的維護(給予他們在銷售服務中的優勢和在生命週期結束時重新獲得剩餘價值)方面具有相對於他們的客戶的技能優勢。

家庭洗衣機使用率低、生命週期單一,且回收再製的比例較低。荷蘭新創公司 Bundles 提出「附上洗衣機的洗衣月租服務」,免費提供洗衣機到府安裝,再根據智慧連網技術,以智慧插座監測消費者使用次數及洗衣機狀況,做為收費基礎及維修更新規劃。並專人處理洗衣機報廢及維修,讓洗衣機從大型廢棄物回到循環資源的應用中。此模式打破過去資源單向式消耗模式,不但提升了洗衣機生命週期、降低閒置成本,更由商業模式趨動,影響上游洗衣機製造商願意與業者合作,改良機械設計、提升回收比例;全球最大地毯公司美國英特飛(Interface)透過租賃計劃,與客戶簽訂3

或5 年為一期的地毯租賃契約,提供地毯售後保養、維修、改良、整理,以及升級等服務 ;Philips 公司則提倡照明租賃觀念,鼓勵顧客以購買燈光服務

取代購買照明設備。由於 Philips 要負責燈光配置及後續維修,故會考量以消耗最少能源之方式以滿足照明需求,減少不必要之能源消耗,另外於租賃期滿時回收燈具,100%循環再利用。

從上所述,「循環資源供應」與「資源回收再造」模式,主要由製造端領導趨動,創新點多在於新材料開發、商品設計方面;而「商品生命延伸」、「共享平台」、「商品即服務」模式,則主要由商業端領導趨動,創新點多在於商業模式、服務流程改造方面。

四、循環經濟商機

(一)、 廢棄物回收加值再造

以往每個產品都有「壽終正寢」的一天,最終會在垃圾場裡劃下句點。但在循環經濟的概念裡,當產品失去原先的功能,並不代表生命的結束,而是另一種新用途的開始,透過回收,讓廢棄物變成原料,重新回到工業循環的模式。例如:台灣一年之中,產生五、六十萬公噸廢玻璃,其中以顏色、材質、形狀各異的瓶類為最大宗,因此,春池玻璃實業有限公司自1970年代成立以來,致力於廢玻璃回收再利用的工作,回收全台大部份的廢棄玻璃容器,將毫不起眼的廢玻璃,搖身一變成為光彩奪目的「亮彩琉璃」及相關環保建材。如今春池玻璃回收廢玻璃的數量佔全台總回收量的一半以上,經由再生後,「亮彩琉璃」的售價獲利及追求環保的附加價值,是最佳的商業及環保典範。

台灣一年的廢棄輪胎量約900萬條,若就地掩埋處理,相當佔據空間,但若用焚化方式處理,則會產生空污和戴奧辛等汙染。在環保署推動的廢輪胎回收制度之下,雖然有近6成的廢棄輪胎,經處理後可作為輔助燃料再使用,然而這些再利用的數量,仍遠遠趕不上廢棄的數量。因此,台灣新創公司REnato

Lab以沒有人要使用的廢棄物為原料,從工業設計、環境工程、資源回收和材料科技等不同面向尋找環境議題的可能答案,與材質研發單位合作,將廢棄輪胎轉化的再生材質運用在設計物件上,將之研發、設計為精品傢俱。

(二)、 以租賃代替購買,提供專業服務

過去希望生活者買愈多愈好,但銷售量不再是品牌唯一的成功指標,面對循環經濟的時代,應該更看重「使用量」。過去著重在銷售數字的企業,該思考如何讓產品變成長期使用的營運模式。例如,戴姆勒(Daimler)汽車集團,把自家的油電混合動力車投入「Car2Go」,提供以分鐘計費,每月結算的汽車隨租隨用服務;全錄公司(Xerox)過去以生產販賣影印機和印表機為主,近年公司開始朝租借服務導向努力,對外分享自家機器,只要客戶付費,列印、影印的需求就能被滿足,除了解決商品可能賣不出去沒收入的問題外,全錄透過分享自家機器,進行管理、維修、操作器材等服務,也增加了自家器材使用率,成功為公司賺進一筆穩定又固定的收入。

此外,以提供服務為主的企業,也可以考慮和不同的品牌結盟,讓顧客有機會使用更多樣的服務和產品,藉此增加顧客對自己企業的滿意度,也讓閒置資產(辦公室,物品,產品等)運用在新的租借市場,讓資源活化。例如,在紐約的W

Hotel和辦公室租借服務網站Desks Near Me合作,提供閒置的會議室給需要短期辦公空間的工作團隊,增加收入;台北YouBike亦是以租代買的一種商業模式,從「擁有」轉為「使用」,還可以減少開車與騎機車之數量與其排放汙染量。

(三)、 源頭設計改善

現行的產品設計大多沒有系統化的考慮資源重複使用的必然性,也因而即便落實回收,材料卻無法有效地被復原,而成為污染源。因此,最有效的方式便是從源頭改善,重新設計,於產品設計階段系統化的考慮資源重複使用,以利回收與材料有效地復原,避免浪費。目標是希望從一開始的設計,就追求零廢棄。例如:台灣的蓮成工業推廣大自然的環保理念,推出自創品牌「森普拉斯」綠建材系列的綠色科技環保建材複合產品,其最大特點是製造過程絕無有害物質,產品100%可再回收製造。