「川習會」中美經貿可能變化及對台影響

2017年4月 | 下載本篇文章PDF檔摘要

首次的「川習會」於4月6及7日(美國時間)在美國川普總統的佛州海湖莊園舉行。會後雖沒有聯合聲明,但在經貿議題上仍達成幾項共識,包括對話機制將由「戰略暨經濟對話」轉為「全面合作對話」、啟動貿易談判百日計畫及重啟中美雙邊投資協定契機等。針對這些議題可能的後續發展,本文建議:(1)在中國台商應及早因應百日計畫可能的衝擊;(2)中美經貿開展的新合作型態,台商應有分散風險概念;(3)中美BIT加速之下,我國廠商應及早因應,並注意未來兩岸競爭產業如半導體、智慧機械等發展。

一、前言

美國川普總統自上任以來,為兌現競選政見的承諾,新政不及百日就不斷地將「匯率操縱國判定」及「貿易大戰發動」等議題向中國施壓,這也透露其川普日後對美中經貿問題看法及未來可能作法。為了緩衝中美經貿問題,中國國家主席習近平在美國時間4月6日出訪美國,並與川普總統在佛州海湖莊園(Mar-a-

Lago)舉行第一次「川習會」。

由兩國領導人及其代表團進行會談,包括中美兩國長期的經貿關係等優先議題、北韓最近的挑釁等區域熱點問題進行意見交換。為期2天的「川習會」期間,新聞話題不斷,第一天晚宴進行時美國發射近59枚戰斧飛彈空襲敘利亞空軍基地,讓「川習會」在軍事陰影之下,沒有發表聯合聲明而落幕。

由於此次會談將中美貿易逆差列為優先議題,其會晤結果將會影響從事中美兩國間貿易往來台商的經營。因此,為了協助國內產業掌握「川習會」後的中美經貿相關議題,本文整理「川習會」重要議題及其影響,並對企業提出未來因應此一變化趨勢的建議。

二、「川習會」重要議題

由中美雙方談判陣營來看,中國出席官員包括汪洋副總理(國務院)、楊潔篪(國務委員)、王毅(外交部長)、常萬全(國防部長),以及主管經濟財政等首長;美方出席會議官員包括國務卿蒂勒森(Rex

Tillerson)、國防部長馬蒂斯(James Mattis)、國家安全顧問麥克馬斯特(H.R. McMaster)、財政部長姆努欽(Steven

Mnuchin)、商務部長羅斯(Wilbur Ross)與國家經濟委員會主任孔恩(Gary Cohn)等。(見圖一)顯示此次會議交換意見包括貿易、區域政治熱點及外交等議題。

中國方面為釋出友好,提供一份「禮品清單」包括與日本安倍首相2月向川普總統承諾相同的,要為美國創造逾70萬就業機會的陸企投資計畫。另為解決中美貿易逆差問題,對美國企業深度開放大陸汽車和農產品市場等,甚至美方較關切北韓的中資銀行業務的調整,因中資銀行為北韓提供重要外匯金融支持,此舉形同加強對北韓施壓。而會中習近平主席除敦促雙方投資、基礎建設和能源等方面合作,並力推制定重點合作清單,包括推動雙邊投資協定談判(Bilateral

Investment Treaty, BIT)、推動雙向貿易和投資健康發展,加強多邊機制內的溝通和協調等。

資料來源:台灣大紀元,網址:https://www.epochtimes.com.tw/n206176/從習近平訪美班底窺探中共高層人事.html。

圖一 第一次「川習會」雙方代表陣容

以下針對此次「川習會」有關經貿重點議題,提出說明分析:

(一). 對話機制:「戰略暨經濟對話」(S&ED)轉為「全面合作對話」

此次「川習會」定位為「非正式訪問」,這種會面模式或可追溯到2002年江澤民到訪小布希總統在德州的私人農場,也延續了2013年6月份習近平主席首次以國家領導人身份訪美,與歐巴馬總統在加州安納伯格的「莊園會晤」。以習歐的9次見面為例,除2015年正式訪美和APEC、G20峰會等公開接觸外,雙方從「莊園會晤」到「瀛台夜話」,再從「白宮秋敘」到「西湖長談」的非正式會晤模式,更有助於中美雙方領導人交換意見及建立個人友誼。因此,此次會晤不僅雙方帶領的高層代表團已為今後談判建立工作關係,形成新的內閣級全面對話架構,也符合習近平主席期盼在十九大前向國內民眾人彰顯,即使是美國更換領導人亦有能力處理中美關係,藉此穩固政治權力的意圖。

其實早在「川習會」前,中國國務院汪洋副總理已與美國財政部長姆努欽、商務部長羅斯啟動中美全面經濟對話機制,另國務委員楊潔篪亦與美國國務卿蒂勒森、國防部長馬蒂斯啟動中美外交安全對話機制,雙方就相關問題進行交流並商定兩大機制的運作方式和工作重點。「川習會」期間,習近平主席表示兩國應妥善處理敏感問題,建設性地管理和控制其分歧,呼籲雙方之「合作精神更大,規定優先合作清單,實現更多初步成果。」認為中美雙方可以繼續通過各種方式保持密切聯繫。因此,會後雙方即宣布建立「外交安全」、「全面經濟」、「執法及網路安全」與「社會和人文」等四個高級別對話機制,除早先啟動的外交安全、全面經濟對話機制外,雙方也同意儘早啟動其他兩個對話機制,以鼓勵各部門加強交流合作。

「川習會」所啟動的「外交安全」與「全面經濟」兩個對話機制,無疑是將歐巴馬政府時代與中國建立的最重要官方對話機制-「戰略暨經濟對話」(Strategic

and Economic Dialogue, S&ED),讓雙方部長級官員能超越過去僅在經濟領域議題的對話,而建構全面合作對話機制。

(二). 啟動「貿易談判百日計畫」

「川習會」後由美國商務部長羅斯宣布「貿易談判百日計畫」,以暫時化解貿易戰危機。中美雙方將針對貿易展開為期100天的會談,其主要目標在於加速貿易對話,改善中美緊張的貿易關係和加強合作,增加美國對中國大陸的出口,縮減中美貿易逆差。通常國與國間的貿易談判,尤其是中美雙方為全球前五大經濟體,其貿易談判需要數年或甚至更長時間,此對希望快速解決美中貿易嚴重失衡問題的川普政府來說,誠如羅斯部長所言:貿易談判百日計畫或許有些奢望,但在談判節奏將有非常巨大的變化。美國哥倫比亞大學(Columbia

University)中國問題專家內森(Andrew Nathan)也表示百日計畫,在改善中美貿易平衡方面,開啟相對容易的大門,因為中方優先考慮增加美國對華出口,而不是限制中國對美出口」。

由於中方表達削減貿易順差及認為亦有助改善通膨和貨幣供給的影響,可能提供更有利美國金融投資和牛肉的市場准入條件。美國白宮發言人斯派塞(Sean Spicer)在4月10日例行記者會表示,牛肉出口到中國及其它市場准入項目包括智財權、在中國的外企持有股份限制,特別是金融業,向來都是美國企業及出口商相當關注的議題,這些都會納入未來美中雙方貿易談判。

(三). 重啟中美雙邊投資協定(BIT)契機

過去歐巴馬總統推動跨太平洋夥伴關係(The Trans-Pacific Partnership, TPP)談判,是想以高規格的標準要求,迫使中國也提高自身在環保、勞工保護、智財權保護等方面的標準,進而透過競爭中立的原則,削弱國企壟斷、補貼等優勢。因此,美方在BIT仍遵循與TPP同樣的標準,但由於中方對國企改革緩不濟急,以致中美BIT談判遲遲難以達成。

中國國有企業所擁有的不公平競爭優勢,主要來自官方的補貼政策及行政壟斷等「國家資本主義」(state capitalism)因素。以中國官方制定「中國製造2025」計劃來看,光中國企業擁有的資金、租稅等條件皆優於國外企業。從美國歐巴馬總統到川普總統,皆不滿中國國有企業不正當的競爭優勢,再加上中國境內市場存在過多的准入管制與壟斷機制,讓美國企業反彈情緒不斷擴大,中美經貿爭端也不斷增溫。

其中又以中國金融市場不公平競爭環境為最,如中信證券(Citic Securities)和中國人壽(China Life Insurance)等國企仍掌控大部分市場,以及外國投資者不能持有證券和保險公司的多數股權等限制下,新加入的外商業者實在難與之競爭,這也導致中國即便加入世貿組織(WTO)已滿15年,歐盟及美國等仍拒絕承認中國擁有「市場經濟國家地位」。

而川普總統上任後,想要為美國打造一個他心目中「真正公平」的競爭環境,在宣布退出TPP後,意謂中美BIT也可與TPP的高標準脫鈎,使得中國更有機會達成內容與條件可能相對寬鬆的BIT。同時,中國官方亦寄望透過中美BIT簽訂,形成「第二次入世」(WTO)環境,促進國內的改革與開放紅利,更可為其國企補貼政策與「雙反」問題解套的意圖。

三、議題後續發展的趨勢

「川習會」後,中美所啟動的全面對話機制、貿易百日談判計畫及BIT等經貿議題,被認為是擴大雙方合作的新契機。然日前美方再度展開鋼鐵雙反調查,加上美國商界擔心中美百日貿易談判時間倉促,結果恐流於表面等,相關議題進展仍須持續觀察,以下就可能發展方向說明:

(一).對話廣度影響中美經貿關係的未來發展

「全面經濟對話」模式無疑會援引歐巴馬政府時代與中國建立的「戰略暨經濟對話」模式,由雙方部長級官員,針對在經濟、財政、科技、貿易、投資與非金融等議題展開對話。

未來對話的廣度,特別是習近平主席在會晤中積極主張的BIT,要「推動雙向貿易和投資健康發展,展開基礎設施建設、能源等領域務實合作」以及「加強在聯合國、20國集團(G20)、亞太經濟合作會議(APEC)等多邊機制內的溝通和協調」,也可能成為未來「全面經濟對話」的議題。

(二).貿易談判百日計畫呈膠著狀態

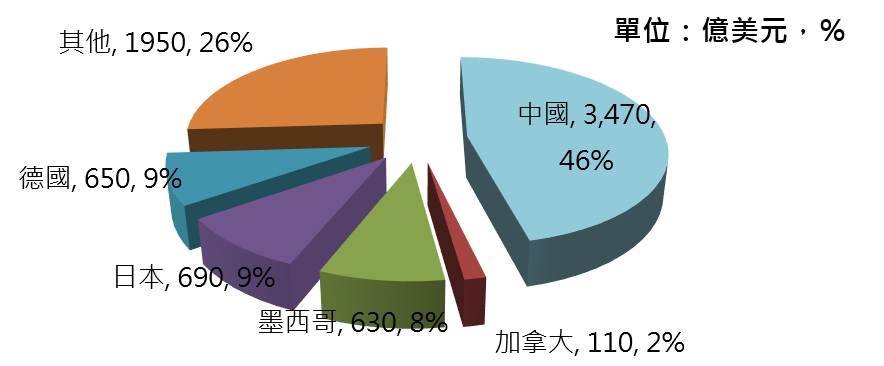

美國2016年商品貿易逆差約7,500億美元,其主要赤字來源國如圖二,來自中國商品貿易逆差約占46%,這些赤字主要是由高達4,620億美元的進口所產生的,包含消費電子、服裝及機械。

但由兩國商品貿易失衡的量大,部分專家包括瑞穗證券駐香港的首席亞洲經濟學家沈建光、IMF亞太局李昌鏞局長等建議可從中國加快金融服務業開放入手來促成雙贏。但亦有另一派提出,即便中國增加自美國金融服務業的進口,對降低中美整體貿易失衡也只是杯水車薪。

另一方面,值得注意的是川普經貿團隊成員仍有出缺,包括負責白宮與其他政府機構和國會間溝通的美國首席貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer),參議院將於復活節假期後才會對他的提名進行審議,另還有3位副貿易代表及負責農業和智慧財產權的其他高級職務空缺。以上情勢可以研判川普經貿團隊尚未成形,短期內很難就貿易問題展開更深入的探討,或有具體貿易談判成果及敲定任何重大協議,而讓貿易談判百日計畫呈現膠著狀態。故有待川普經貿團隊正式整軍之後,美國方能有效推動對外經貿戰略藍圖與具體展現「戰力」,且今年7月的G20會議正好落在「百日計畫」之內,屆時中美兩國領導人可能借這個機會來探討進展。

資料來源:台經院,中美貿易戰之可能性及對全球經濟的影響,2017年2月。

圖二2016年美國商品貿易赤字主要來源國

(三).中美BIT可望加速推展

由於習近平主席在「川習會」承諾將在美國投資且創造70萬工作機會,顯示中國將爭取儘早再啟動的BIT談判,希望美方在放寬對中國高新技術產品出口管制政策、公平對待中國企業赴美投資等,以消除投資壁壘和障礙。

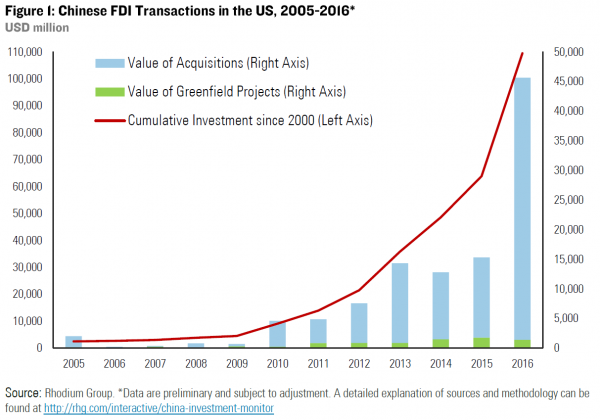

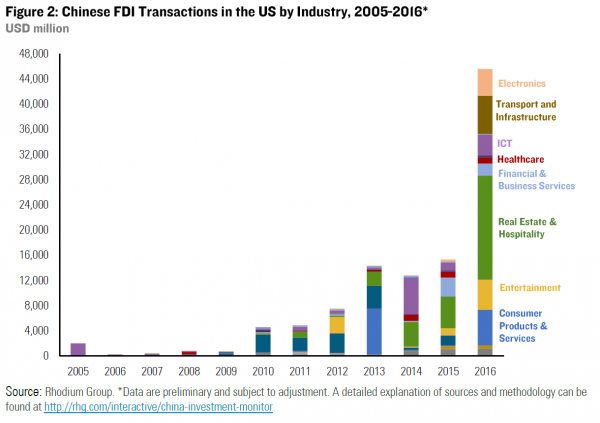

其實根據美國顧問公司榮鼎集團(Rhodium Group)研究顯示2016年中國企業對美國投資456億美元,不僅較2015年成長3倍,也創下歷史新高,如圖三所示,其中對美國投資以併購為主,但新創投資(greenfield

projects)正持續快速擴增。且不同於2013年以前的投資是以石化燃料為主,2016年逾90%的投資是鎖定美國的服務和先進製造部門,包括房地產和旅館(戰略酒店,卡爾森酒店等)、資訊和通信科技業(Omnivision)、娛樂業(傳奇娛樂)和金融服務業(AssetMark)等。

資料來源:Rhodium Group”Data are preliminary and subject to adjustment.

A detailed explanation of sources and methodology can be found at

http://rhq.com/interactive/china-investment-monitor。

圖三 2005-2016年中國對美國FDI項目

光依據CNBC報導中國阿里巴巴正計畫於今年6月份在美國進行名為「GATEWAY'17」招商會議,阿里巴巴將介紹來自全美國各地區千餘家中小企業的商品給中國消費者,預估未來5年阿里巴巴網站上的美國企業數量從目前的7千多家擴展至百萬家,除可兌現先前馬雲與川普總統會面時做出「為美國創造100萬個就業機會」承諾外,亦達成習近平主席承諾要為美國創造70萬個工作機會。

四、對台影響與建議

從川普總統上任以來雖不斷對中美關係提出強硬的言論或是政策,實際上是通過軟硬兼施的方式與其對峙。川普總統為彰顯中美合作關係,在12日接受《華爾街日報》專訪時,開始為中美經貿關係的緊張氣氛緩頰,表示中國幾個月來並未操控其匯率,甚至還採取措施防止人民幣貶值,所以他要改變競選承諾,不會將中國列為「匯率操控國」;甚至在26日公布美國30年來最大的稅改方案,亦沒有提到邊境調節稅等,顯示出川普總統在會後與競選承諾時一再強硬態度相對緩和不少,尤其是中美經貿關係議題上。

然而就他整體施政的基調來看,仍與當時承諾以美國優先的方向維持一致性。因此,對台灣而言,除了關心未來中美全面對話中,是否提及「一個中國原則」與台灣等外交議題外,更需要關心中美貿易談判百日計畫中可能涉及人民幣匯率、服務業等議題的對話與可能解決模式,對台美貿易和兩岸經貿的影響。因此,本文提出相關建議:

(一). 因應百日計畫對台商布局的影響

川普總統已展現美國老大哥的氣勢,就是中國在貿易議題上做出讓步,中美「貿易談判百日計畫」的後續談判,雖是解決美中貿易逆差,但對台灣的影響亦不可輕忽。一則是台灣亦享有對美的大量貿易順差,使得未來台美進行經貿談判時,有關市場開放的問題,尤其是農產品開放的問題一定會浮上檯面。

再者,根據投資機構野村的統計,去年中國向美國出口產品最多的25家公司中,有超過80%並非大陸企業,其中又以台灣企業最多,達14家,25家公司中,前8名全是台灣的電子製造業,包括廣達、富士康、華碩等大廠,故一旦中美貿易有任何波動,台灣在中國將首當其衝,尤其在台灣上市企業,其利潤受到衝擊。

(二).開展新合作型態,應有分散風險概念

雖然中美雙方頻頻釋出善意來解決美中貿易逆差問題,中方優先考慮增加美國對中國出口,包括開放美國牛肉進口,並解除金融投資限制,但相較中美貿易逆差高達3,470億美元,這些開放項目是遠遠不夠的,或許是美國繼續就貿易問題向中國施壓,美國可能透過全面合作對話機制向中國提出更多要求。這種雙方已建立全面合作對話機制的新合作型態,將會圍繞在「美國製造」議題上,也會形成台灣廠商的機會。

但因川普總統強調的「在美國製造」,係要求從零組件到成品等所有產品都必須在美國生產,以取代全球化進程的全球供應鏈,此舉對一直來都把美國作為主要出口市場的兩岸經濟必將帶來衝擊,尤其台灣製造業因深度參與大陸製造的加工貿易模式,屆時中美新的經貿合作模式會連帶地影響台灣出口大陸的貿易量。

因此,對已深耕兩岸經濟產業合作的台商,更應採取分散風險的因應措施,或考慮在大陸當地進行零組件和材料研發的「地產地銷」模式,同時瞄準「十三五規劃」和「一帶一路」建設可能衍生的更大機遇。不過,傳統上以大陸為加工貿易生產基地的台商,若因本身的經營條件夠,即可直接赴美國投資,但難以承擔「在美國製造」之要求者,則可考慮返台投資,或配合政府的新南向政策轉移到東南亞新興市場另闢新天地。

(三).中美BIT加速下,注意兩岸競爭產業發展

由於中美BIT符合川普總統振興美國產業和增加就業的需求,預期將有加速談判的可能性,台灣除了必須注意中國如何回應美方對於改善「負面清單」和開放市場要求外,更應該注意未來中國大陸與我互為競爭產業(特別是半導體、智慧機械等)擴大對美投資或打入美國產業供應鏈,其對台灣產品在美國市場拓展和台美產業供應鏈合作關係的衝擊。