日歐EPA對台灣影響與因應

2017年9月 | 下載本篇文章PDF檔、簡報PDF檔摘要

2017年7月6日在布魯塞爾舉行首腦會談,就EPA的締結達成架構協議。這項涵蓋全球GDP 28.4%與貿易額36.8%的經貿整合,突顯出經貿自由化對全球經濟的發展來說仍是重要環節。本文由台灣角度出發,歸納日歐EPA對產業直接的負面影響主要在於機械設備製造業,對汽車零件業則有正面影響;間接的部分呈現在貿易全球化趨勢再起,以及日本積極的政策態度對台灣政府政策走向的影響。並建議民間企業及政府以(1)加速升級機械設備產業;(2)投資日本切入歐盟市場;(3)掌握台歐雙邊投資協議;(4)強化TPP與RCEP的前置作業的方式,來因應日歐EPA之後的經貿情勢。

一、前言

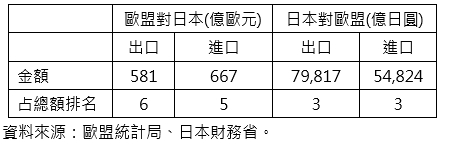

日本與歐盟作為全球第四與第二大經濟體,雙方之間的貿易往來也相當密切(如表1),因此,自2013年4月起便開始進行「日歐經濟夥伴關係協定」(Economic

Partnership Agreement, EPA)談判。過程中雖經過數回合的討論,但雙方在各自關鍵議題上仍有歧異。其中歐盟方面要求日本開放農產品進口,尤其是大幅開放乳製品進口;日本方面希望歐盟逐年將進口汽車調降至零關稅的立場也相當強硬,導致協商過程進度緩慢,原定雙方在2015年便要達成框架協議,卻直到2016年仍未完成。

不過,在2016年底美國總統川普當選之後,表達出鮮明的反全球化立場,並退出跨太平洋夥伴關係(The Trans-Pacific Partnership,

TPP),日本與歐盟憂心全球貿易情勢恐將回到保護主義的狀況下,因此加深了日歐雙方推進EPA協議的決心。2017年7月5日歐盟執行委員與日本外相在比利時布魯塞爾進行部長級會議之後,6日在布魯塞爾地首腦會談,就EPA的締結達成架構協議。雙方就取消與削減起司和汽車等的關稅達成妥協,並將實現通關手續的順暢化,智慧財產權的保護等貿易規則也將統一,同時,日本與歐盟雙方將力爭2019年內使協定生效,向世界展現自由貿易的重要性。

表1 2016年歐盟與日本貿易情形

未來日歐EPA正式生效後,其所涵蓋之範圍將占全球GDP的28.4%,與區域全面經濟夥伴關係協定(Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP)的29.2%相差不遠,超過TPP扣除美國之後的12.9%;貿易額占全球36.8%,超過RCEP 29.0%以及TPP扣除美國之後的14.9%,對全球經濟與貿易來說,重要性自是不言可喻[1]。對此,本文將從台灣的角度出發,探討日歐EPA對台灣產業發展與貿易政策可能造成的影響。

二、日歐EPA對台灣的產業影響

在日歐EPA架構下,未來日歐雙邊將有超過95%產品項目逐步廢除關稅,包括農產品在內。除了關稅免除之外,日歐EPA也涵蓋了降低非關稅障礙、智慧財產權、電子商務、企業競爭政策等,因此日歐EPA是一項高水準的自由貿易協定。對台灣產業而言,日歐EPA所帶來的影響主要反映在雙邊貿易關稅調降之後,可能出現的產品需求變化。

對此,根據台經院盧俊偉(2017)的分析[2],由於歐盟主要進口產業為汽車及其零件業(12.5%)、機械設備業(9.5%)與電腦、電子產品及光學製品業(10.3%),前二者2016年進口成長幅度均超過二位數。而日本出口至歐盟市場也主要集中於汽車及其零件業(24.1%)、機械設備業(20.2%)與電腦、電子產品及光學製品業(9.6%),與歐盟主要進口需求相符,因此在歐日EPA協商過程中,除了電子產品及零組件因適用資訊科技協定(Information

Technology Agreement, ITA)而絕大部產品已免稅或低稅之外,日本極力爭取降低歐盟對汽車成車與電子機械的進口關稅(汽車進口關稅最高10%、電子機械最高14%)。

從結果來看,歐盟已承諾將在7年內完全取消日本汽車的進口關稅,而電子機械的91.2%出口金額將立即享有關稅撤除的效益,其他如工具機(歐盟關稅2%~3%)等機械業也將享有關稅降稅效益。未來在日歐EPA上路之後,預估對於日本的汽車及其零件業、電子機械產業將帶來正面助益。而歐洲方面,歐盟亦預估日歐EPA將為歐盟的電子機械帶來最大16%的成長,汽車部分雖然未提出預估效益值,但歐盟認為有助於汽車對日本的輸出。

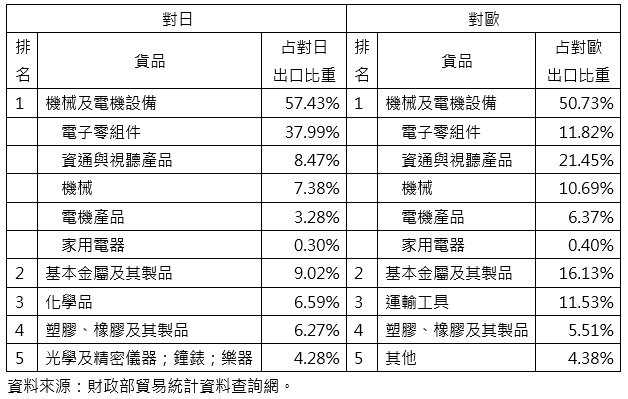

從台灣的角度切入,對歐洲出口約占整體出口9.35%,對日本出口占整體出口6.97%,在此情況下,將上述分析與台灣的出口產品結構進行對照(如表2),可以發現,台灣對日本與歐洲出口產品主要集中在機械與電機設備產品,其中細分類方面對日本是在電子零組件的部分比重較高達到37.99%,對歐洲的部分則是資通訊與視聽產品、電子零組件與機械產品分別占21.45%、11.82%及10.69%。因此,若單就產品進口關稅調降之後可能產生的替代效果來看,排除適用ITA之電子產品及零組件之後,主要影響將出現在機械產品與電機產品兩項,且在歐洲市場影響較大。

目前機械產品為台灣重要出口產品之一,在國際上,歐洲與日本機械產品雖然品質較高,但售價亦高過台灣,而台灣機械產品競爭力主要來自於售價較低,拉抬整體性價比。因此,過去在日圓出現大幅走貶的情況下,對台灣機械設備產業便造成不小衝擊。同樣的情況,在歐盟與日本互相調降機械與電機設備產品進口關稅的情況下,將使得日本業者透過價格調整來提升競爭力的空間更大,其性價比自然向上提升,相對之下台灣機械與電機設備產品性價比優勢下降,可能衝擊機械產品對日本的出口表現。而在日本市場方面,因機械產品進口占總進口額比重不高,加上自歐盟進口的部分占比也低,因此較無立即性的負面影響[3]。

另一方面,在基本金屬及其製品以及塑膠橡膠及其製品方面,雖然占台灣對日本與歐洲出口比重排名第二與第四,不過就日歐雙邊貿易內容來看,相關產品所占比重都不高(僅占日本對歐盟出口的4.04%;占歐盟對日本出口的2.24%),因此日歐EPA在這兩項產品能產生的效果並不大,故對台灣基本金屬及其製品以及塑膠橡膠及其製品的負面影響有限。

另外在運輸工具產品方面,雖然汽車及其零件業關稅亦為此次日歐EPA重點項目,不過我國汽車成車較少出口至日歐兩大市場,因此不致有市場排擠效應。反而在EPA有助於日本與歐盟雙邊汽車及其零件產品貿易的情況下,歐盟未來若增加汽車成車對日本輸出,預計將有利於我國在荷蘭、西班牙、義大利設立生產維修據點的汽車零組件業者;日本未來若增加汽車成車對歐盟輸出,也有利於我國日系車款汽車零件對歐洲的銷售。

表2 台灣對日本與歐洲前五大出口貨品比重

三、日歐EPA對台灣的間接影響

除了產業的直接影響之外,日歐EPA的簽訂,對全球經濟與貿易而言,也透過對美國與中國形成的壓力,以及其宣示效果,對台灣帶來間接影響。茲分述如下:

(一)、 貿易全球化趨勢再起

日本和歐盟從2013年3月展開自由貿易協定談判,歷經四年18個回合,終於在今年7月完成價購協議。這個由世界東西方兩大經濟勢力簽署的貿易協定,經濟總規模達20兆美元,略大於北美自由貿易區,是繼北美自由貿易協定(North

American Free Trade Agreement, NAFTA)以來,全球規模最大的貿易協定。在美國主導全球貿易角色漸褪之際,日歐雙方想藉由協定來引領全球建立高品質的貿易規則、保障區域穩定,並展現其推動自由貿易的決心,宣示合作才能解決全球的貿易挑戰,而非川普總統所提倡的保護主義。

此外,未來日歐EPA正式生效後,雙方商品幾乎完全免除關稅,服務市場相互開放,預期將會對美國與中國產生刺激效果,加深對這兩大經濟體強化自由貿易進程的壓力。例如未來美國汽車出口到日本必須和免稅的歐洲車競爭;同樣的日本車在歐洲免稅也對美國汽車造成排擠,對美國出口形成衝擊;日本豬肉進口市場中,美國豬肉市占率高居第一,原先在TPP協議里日本對豬肉有大幅開放,美國在日本豬肉進口市場原本可以擴大優勢,但美國已經宣布退出TPP,反觀日歐盟EPA後發先至,未來自歐盟進口的豬肉勢必會在日本進口市場對美國進口豬肉產生排擠效應。

在中國方面,就產業面直接效果而言,由於日歐EPA重點項目如汽車、農產品均非中國出口貿易強項,因此對中國出口商品排擠效果有限。不過,日歐EPA是高標準的協定,自由化程度不遜於TPP,針對貨品貿易、服務貿易、投資、政府採購、智慧財產權、非關稅措施等多項議題,皆有深度的開放。對此,中國世界貿易組織研究會副會長霍建華亦曾表示,中國將面臨高標準經貿協議所帶來的挑戰[4]。

因此,未來在中國主導的RCEP推動進程上,也將受到影響。

對台灣而言,TPP與RCEP都是要積極爭取參與的區域貿易協定,尤其以台灣所處的特殊政經地位,相較於雙邊貿易協定,在多邊貿易協定中因參與國家較多,更容易在談判過程中取得好處。但過去一段時間裡受到美國川普總統重提保護主義與退出TPP的影響,貿易全球化議題開始在世界經濟的舞台上受到眾多質疑與挑戰。現在日歐EPA不僅為美、中兩國帶來新的壓力,未來TPP與RCEP可能形成新局勢,台灣也必須以積極的態度來面對。

(二)、 日本政策帶來啟示

日本的外貿政策在2000年以前主要強調多邊機制,不過,面對WTO進展不順、歐盟擴張和北美自由貿易區成立,東協區域經濟整合加速進行,以及中國主導亞洲區域經濟整合等挑戰下,日本於2004年成立跨部會的委員會,提出日本整體之FTA策略,同年12月21日發表經國會通過的「推進經濟夥伴關係之基本方針」。2013年6月日本政府更提出「國際展開戰略」,並設立到2018年把FTA覆蓋率提高至70%的目標。

為了提高FTA覆蓋率,日本必然面對農業保護問題。因此原本2004年制定的推進經濟合作協定的基本方針明確表示「對農林水產領域給予保護」,至2010年政策轉變為「策劃必要且適切的根本性國內對策及必要之財政措施與財源」、「推動農業結構改革,提高日本農業競爭力」,以化解農民對推動FTA的疑慮。特別是為了爭取農民對TPP的支持,政府將農林水產轉為「攻擊型農林水產業」,農林水產品與食品出口額在2022年之前要達到1兆日圓的目標;補貼採用日本產食材的海外餐飲店等進行海外市場的布局,以帶動日本農林產品出口。

政策使得日本農產品及食品出口連續4年成長,其中2016年日本整體出口額受日圓升值影響而減少,但農產品和水產品出口仍有1%的成長,顯示政策方向為日本農業帶來新的發展機會。此外,在農業結構調整政策之後,日本在TPP中的自由化比率達到95%,雖然農林水產品的關稅取消率僅為81%,大幅低於其他11個成員國平均的98.5%,但是市場開放卻也使日本能夠藉由承諾開放部分農產品市場,放寬奶酪、牛肉和豬肉等農副產品的進口條件,進而促成日歐EPA,為日本的加工食品、化學品、汽車和電氣機械等製造業和農業創造市場機會。

對台灣來說,面對美國退出TPP所帶來的轉變,日本政府調整農業政策的成效與日歐EPA的成功經驗,背後所隱含的積極態度,也將成為台灣政府未來重新檢討國際經貿戰略所依循的重要因素。同時,在針對國內因貿易自由化而遭受負面影響的產業,也能借鏡日本政府在農業方面的積極作為,在規劃國際經貿戰略時納入國家經濟長期發展、產業結構調整和市場拓展策略同步思考,並提早提出因應方案。

四、結論與建議

整體而言,在台日產業競爭情勢不若台韓、因此日歐EPA對台灣的直接影響並不如韓歐FTA。不過,因日歐EPA涵蓋的經濟規模與貿易量相當龐大,且協議內容自由化標準非常高,因此對台灣仍將造成直接與間接影響。對此,本文提出以下建議供民間企業與政府做為未來決策時的參考依據

(一) 加速升級機械設備產業

機械設備相關產業是台灣受到日歐EPA協議影響較大的產業,尤其過去台灣機械設備以「價格七成,效能八成」的方式提高產品性價比,來與日系及歐系機械廠商競爭。未來在日歐EPA的架構下,日系與歐系機械設備在日本與歐盟市場中皆無須課徵關稅,同樣的品質能有更多的價格空間來做調整,台灣機械設備產品原有的競爭優勢將進一步被壓縮。

目前政府針對國內機械設備產業主要政策方向為智慧製造,引導國內製造業朝「產業智機化」與「智機產業化」轉型,帶動機械設備產業升級,並將效益擴及整體製造業[5]。

對民間企業而言,大型機械廠資金與人力資源較豐富,可配合政府政策進行升級,朝向高端智慧設備來發展。而對於中小型機械設備廠商來說,可透過整合的方式形成策略聯盟,以提供客戶整條產線規劃設計的「一站式」服務,化零為整減少客戶產線運作與維修時所需的時間與溝通成本,強化自身產品在國際上的競爭優勢。

(二) 投資日本切入歐盟

相較於台灣與歐盟雙邊投資協議(Bilateral Investment Agreement, BIA)仍在籌備階段,台日BIA已在2011年完成簽署。加上日本國內在經歷長時間的景氣低迷之後,加上終身雇用制度造成的負面影響,許多企業雖有精良技術卻經營不善,面臨求售的命運,像是鴻海併購夏普、東芝半導體部門標售等,都是著名的案例。如今在日歐EPA的架構下,投資日本企業除了可取得「Made

in Japan」的品牌效應,更享有進入歐盟市場免除關稅的優勢,增添我國企業對日投資或併購的誘因。

就日歐EPA對日出口影響較大的產業來看,在台日競爭情況較高的工具機等機械設備產業方面,日歐EPA有助於日本設備進入歐盟市場,我國機械設備廠商可利用投資或併購日本廠商的方式,不僅有利於技術升級,同時享有日歐EPA帶來的好處。在互補情況較強的產業如汽車及零件產業方面,投資日本企業則有利於垂直整合、參與大廠供應鏈、以及歐盟市場開放後形成的正面效益。

(三) 掌握台歐BIA

近期歐盟執委會公布「貿易政策報告期中檢討文件」,報告中提到將進一步擴大雙邊關係範圍,並看好亞洲和拉丁美洲是未來全球成長動力來源。在亞洲方面除與印尼、菲律賓、泰國、印度等國家貿易關係進程之外,最後也聲明已準備與台灣及香港展開投資談判。

雖然報告中不只台灣被提及,但由此報告可看出歐盟在美國有意在貿易政策上偏向保護主義的同時,積極拓展歐盟與其他地區的雙邊貿易關係。在此背景下,台灣若能趁此機會,積極調整國內法規制度來符合雙邊投資協議的規範,與歐盟順利完成雙邊投資協議的簽訂,對台灣來說,向外將有利於企業至歐盟國家進行投資,並可利用歐盟所有與其他國家的經濟合作協定,將事業對外延伸;對內可提升台灣對歐盟資金的投資吸引力,引進外人投資,改善國內投資與就業環境。

(四) 完備TPP與RCEP前置作業

雖然TPP所涵蓋的GDP與貿易量範圍,在美國退出後規模大幅縮小,進度也呈現減緩,不過在日歐EPA簽訂之後,日本希望藉此重回主導TPP的完成,也確實對TPP及早落實產生催化作用。除美國之外的TPP

11個成員國在8月30日首席談判官會議中,各國就凍結部分美國退出TPP前強烈要求並獲通過的項目達成一致共識,並計劃在11月達成使排除美國的TPP協定生效的架構協議。日本首席談判官梅本和義在會議結束後對媒體表示:「圍繞凍結項目的討論取得了相當大的進展。各國達成的共識也越來越多」[6]。

RCEP方面,在9月10日剛舉行的RCEP部長級會議中,會員國貿易部長已取得共識,於會後聲明中表達將根據領導人的要求,以合作精神加緊工作以迅速結束RCEP談判。為此,與會部長重申河內聲明,即迅速地將政治承諾轉化為實際行動,必要時擴大授權,盡最大努力推動RCEP在2017年底前取得重要成果[7],

希望以實質行動與成果來對抗保護主義。而第20回的談判,將於今年10月17至28日於韓國仁川進行。

蔡總統在去年年終談話時提到,台灣要在區域安全及經貿事務上,扮演更積極的角色,以打開台灣經濟的活路[8]。 台灣若想爭取參與TPP以及RCEP,除了對於經濟自由化與經貿法規鬆綁有具體的行動方案之外,也應汲取過去在進行其他自由貿易協定時的經驗,對於國內屢次涉及自由貿易協定便會出現的爭議性事項,如:對國內受害產業的深入研究分析;肉類產品進口(美豬、美牛)、日本福島農產品進口等議題,以確定的立場與民間進行實質溝通,對受害產業設計完整的輔導、協助方案;對民眾的質疑提出可信賴的解決方案,如此一來不僅能在TPP與RCEP推進過程中,好整以暇搶占先機,也有利於加速推動其他可能進行的雙邊經貿合作關係。

附註:

- <日歐自貿協定能帶來哪些影響>,日經中文網,2017年7月7日。

- 盧俊偉,<日歐EPA成形對我國製造業出口的影響初探>,2017年7月25日。

- 2016年機械設備占日本總進口比重為9.6%,占日本自歐盟進口比重11.2%。資料來源:<平成28年分貿易統計>,日本財務省,2017年3月。

- <日欧EPAが大枠合意 中国への影響は大きくない>,人民網日本語版,2017年7月17日。

- <五大產業創新研發計 畫智慧機械產業推動方案>,經濟部,2016年7月21日。

- < TPP11國決定凍結部分知識産權項目>,日經中文網,2017年8月31日。

- <RCEP部長級會議發佈聯合媒體聲明>,中國商務部,2017年9月12日。

- 總統府新聞,2016年12月31日。