香港東協貿易與投資協議之影響評析

2017年11月 | 下載本篇文章PDF檔、簡報PDF檔摘要

2017年11月12日香港與東協簽訂貿易與投資協定,內容涵蓋貨物貿易、服務貿易、投資、經濟和技術合作以及爭端解決機制及其他相關範疇。本文分析協議對香港影響主要在提升貿易樞紐地位,以及服務業貿易發展;對東協影響則根據國家不同,於製造業出口與外人直接投資帶來正面助益。對台灣而言,面對本次協議對產業及區域整合可能帶來的影響,建議企業以(1)配合政策升級機械產業;(2)在醫療照護產業與香港企業合作;(3)以既有華人企業及台商組織為基礎,掌握東協內需市場等方式作為因應。

一、前言

香港自2011年提出希望與東協洽簽經濟合作協議的構想後,同年8月中國大陸國務院副總理李克強在參訪香港時表明支持香港以獨立關稅區名義參加自由貿易區,其後香港便立即展開推動加入中國-東協自由貿易區(ASEAN-China

Free Trade Agreements, ACFTA),東協並於2011年11月接受香港加入ACFTA的正式申請。過程中中國大陸主張香港以附加協議方式直接將ACFTA效力延伸給香港,東協則表達中國大陸應在《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(Closer

Economic Partnership Arrangement, CEPA)開放給香港的承諾基礎上,進一步擴大ACFTA開放給東協的承諾。

由於東協及中國大陸對於香港以ACFTA加入方式無法達成共識,2013年4月新加坡建議香港直接與東協進行雙邊自由貿易協定(Free Trade Agreement

, FTA)談判,4月27日中國大陸正式支持香港與東協開展雙邊FTA談判,並自2014年7月開始展開首輪協商。2017年9月9日在第二屆中國香港與東協經貿部長會議上,香港與東協宣布已完成FTA和相關投資協定談判(後簡稱「協議」),11月12日於東協馬尼拉峰會之際進行簽訂,內容涵蓋貨物貿易、服務貿易、投資、經濟和技術合作以及爭端解決機制及其他相關範疇。

協議簽訂後,最快將在2019年1月生效。對此,菲律賓貿易和工業部長洛佩茲(Ramon Lopez)認為,此協議是對近期國際間瀰漫保護主義的有力回擊,有助於東協區域內形成更為自由、更為開放貿易情勢,同時對於東協區域內中小型企業的產品和服務來說,提供了更多進入中國大陸市場的機會。[註1]

香港特別行政區政府商務及經濟發展局長邱騰華則表示,協議生效後將為香港進入東協市場提供更多更好的機會,並為來往商務人士創造商機,透過進一步強化雙邊投資與貿易交流,對香港經濟帶來正面助益。[註2]

以下本文將根據協議內容,分析其對香港、東協以及區域全面經濟夥伴關係協定(Regional Comprehensive Economic Partnership,

RCEP)等方面,可能造成的影響,以及台灣的因應之道。

二、對香港與東協的影響

根據香港商務及經濟發展局公布的資料顯示,就2016年的數據來觀察,東協為香港第二大貿易夥伴,商品貿易總額達1,088億美元。2012年至2016年香港-東協雙邊貿易每年平均成長3.4%;2011年至2015年度服務貿易總平均年成長率為3.1%。2015年東協為香港服務貿易第四大貿易夥伴,服務貿易總額達155.76億美元。截至2015年底,東協是香港對外投資地點的第6位,累計金額達280.63億美元,[註3]顯示雙方經貿往來關係非常密切。

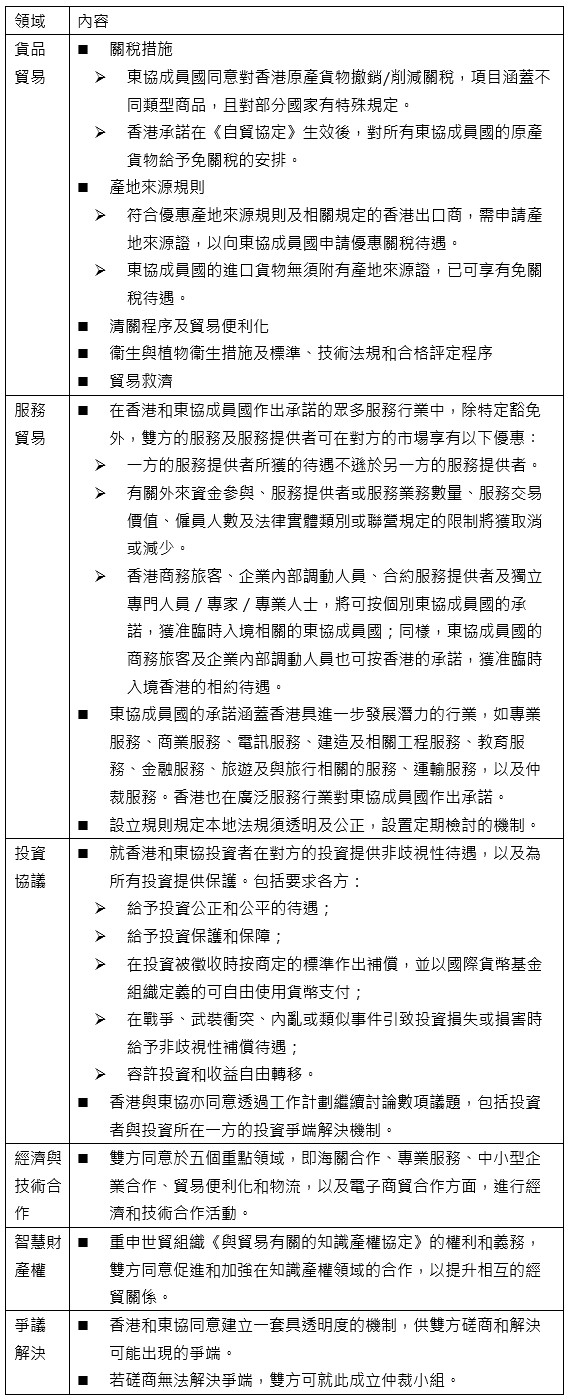

另一方面,這次協議內容包含貨品貿易、服務貿易、投資、經濟與技術合作、智慧財產權與爭議解決(如表1所示),涵蓋範圍相當廣。因此,對香港與東協而言,協議生效後也將帶來相當程度的影響。以下分別說明協議對香港及東協的影響效果。

表1 香港東協FTA與投資協議內容概述

資料來源:香港工業貿易署。

(一)、 對香港影響

對於香港來說,自2010年ACFTA簽署後,其與中國大陸有關之貿易樞紐地位被新加坡取代,貨物吞吐量也急遽下降,從曾為全世界吞吐量最高之港口下滑至2016年的第五位。因此,香港有機會透過此協定挽救近年來貨物吞吐量急遽下降的趨勢,並可使其重新成為與中國大陸有關之貿易往來的貿易樞紐地位。

根據協議內容,東協各國將在未來十至二十年,分階段調降對香港商品關稅項目。而東協是香港第二大貿易夥伴,大量免稅將提高香港商品競爭力,雖然香港製造業已逐漸萎縮,當地生產商品出口比重不高,不過對於如珠寶、鐘錶、成衣和玩具等產業仍將帶來刺激。在非本地生產的貿易方面,協議的簽署將提高香港成為國際貿易、物流以及航運中心,並有助於其在「粵港澳大灣區」規劃中扮演更重要的角色。

此外,東協近年經濟成長優於全球表現,在地理位置方面又位於中國一帶一路中海上絲路沿線,未來成長潛力不容小覷。尤其協議除了有助於香港製造業開拓東協當地市場之外,在服務業與投資方面的機會,對香港來說可能效果較製造業更高,協議中雙方同意讓服務提供者互享國民待遇,相較於其他外資競爭對手,等於提供香港服務業進入東協市場更好的條件。根據亞洲開發銀行估計,至2030年東協基礎建設需求每年約2,100億美元,而香港擁有的金融專業服務優勢,正好可用於迎接此巨大商機。若再搭配中國大陸近期持續推動的「一帶一路」計畫,在中國大陸對於東協國家的投資中提供融資、風險管理、工程顧問、法律與會計等專業服務,將更進一步帶動香港服務業發展。

(二)、 對東協影響

對東協國家而言,由於香港本屬於自由港,故若本次協議簽署對東協並無透過香港市場開放而在貿易方面帶來直接助益。但值得注意的是,由於東協各國發展程度不同,對於與香港洽簽經濟合作協議的著眼點亦將有所不同。舉例來說,香港為東南亞國家與中國大陸貿易時的重要門戶,2016年東協國家經由香港轉口商品達329.8億美元,因此協議將有助於東協國家擴大與中國大陸之間的貿易往來。另一方面,由於香港市場體制較為健全,加上許多中國大陸消費者經由自由行方式至香港消費,因此東協國家可以建立商貿平台的方式,先在香港推出新產品,測試中國大陸消費者偏好,進一步而帶動對中國大陸的出口。這部分可望對於製造業已逐漸發展的泰國、越南、菲律賓等國家,帶來正面的影響。

此外,香港的金融與資本市場在國際上十分活躍,更是中國大陸企業國際化的重要上市地區,亦為歐洲企業對亞洲投資的重要據點。因此本次協議開放投資領域,不僅增加香港企業對東協國家之投資,中國大陸企業與其他外資藉由香港轉入東協國家投資之意願也將提高,可望為投資目標國創造就業機會,對該國的經濟發展產生正面效益。尤其對於寮國、緬甸及柬埔寨等正積極爭取外商投資的國家而言,這部分的益處將更為明顯。

最後,除了新加坡之外,絕大多數的東協國家與香港的服務業彼此係為互補關係,隨著東協與中國大陸的貿易量提升,對於與貿易相關的服務需求亦逐漸增加,與香港建立較為緊密的合作關係,將有助於東協國家在各產業供應鏈串聯之效率與管理,進而提高相關服務的附加價值。

三、協議對RCEP的影響

美國總統川普當選之後,在對外貿易方面提出的各項政策,均令市場擔憂全球貿易保護主義是否將再次興起,不過近期全球多項區域及雙邊FTA均有不錯進度,加上本次協議的簽訂,對遲遲無法取得有效進展的RCEP來說,有機會成為促進其推展的重要契機。

舉例來說,近期日本與歐盟以就雙邊經濟夥伴關係協定達成架構協議,雙方並設定以2019年正式生效為目標;美日兩國在10月17日進行今年第二次經濟對話之後,不僅雙方均對原有貿易限制進行讓步,同時此次對話會議中美國也首次正式提出建構美日

FTA 的想法;跨太平洋夥伴關係協定(The Trans-Pacific Partnership, TPP)在美國宣布退出後,其餘11個TPP會員在日本主導下,自今年5月起持續推動不含美國的TPP11儘早生效,並於11月11日宣布TPP將更名為「跨太平洋夥伴全面進步協定(Comprehensive

and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) 」,同時指出協定絕大部分內容已達成共識,待少數事項確認後即可簽署。顯示全球經貿整合腳步仍在持續,對RCEP的成立也形成催化作用。

近期RCEP首次領導人會議與11月14日在馬尼拉舉行,會後發表聯合聲明。中國商務部在11月15日公布聲明內容,要求各國部長和談判團隊加緊努力,在2018年結束RCEP談判。這項聯合聲明指出,為保持區域合作成果,RCEP需要整合現有的「東協+1」自由貿易協定,並在尚未簽訂雙邊自由貿易協定的東協自貿夥伴國之間,建立新的經濟聯繫。聲明提到,在可行的情況下,參照現有「東協+1」自由貿易協定,要考慮成員國的不同發展水平,包含設立特殊和差別待遇條款在內的適當形式的靈活性,並給予最不發達的東協國家額外的靈活性。對於談判進展,聲明指出,儘管談判依然複雜並充滿挑戰,與會各方仍重申對於「達成一個現代、全面、高質量、互惠的」經濟夥伴關係協定的承諾,在本區域營造開放的、促進貿易和投資的環境。[註4]

四、協議對台灣影響與因應之道

經由上述說明可以看出,本次香港與東協簽訂協議之影響,層面涵蓋製造業與服務業,並間接影響RCEP的推動時程。對台灣而言,主要影響效果及因應建議如下:

(一)、 機械設備業配合政策升級

東協與香港同為台灣重要的貿易夥伴,在東協方面,2016年台灣對512.9億美元,占總出口比重約18.3%;自東協進口271.5億美元,占總進口比重約11.8%。在香港方面,雖然進口所占比重僅約0.6%,但出口部分仍有384.0億美元,占總出口比重約13.7%。由此可見,香港與東協FTA與投資協議對於我國與香港相互競爭之產品出口將產生直接影響。不過如前文所述,香港製造業已逐漸萎縮外移,且ACFTA已於2010年成立,香港製造業廠商早有佈局,故商品貿易影響相對較輕微。

值得注意的是,針對我國對東協主要出口商品如機械設備等產業,仍要提防其他國家資金透過香港進入東協國家進行投資製造,對我國產品造成排擠效果。因此建議我國企業配合當前政府製造業升級政策,朝「產業智機化」與「智機產業化」轉型。[註5]其中大型機械廠在資金、人力豐富的情況下,應朝向高端智慧設備來進行升級,而中小型機械廠商來說,則必須透過整合形成策略聯盟,提供客戶整條產線規劃設計的「一站式」服務,以化零為整的方式,減少維修時所需的時間與溝通成本,強化企業在國際上的貿易競爭力。

(二)、 結合港商輸出醫療照護業

相較於製造業的影響,在服務貿易方面,由於香港對中國大陸的重要性將因協議生效後更為提升,中國大陸、香港與東協三方經貿關係更加緊密,將使得台灣在亞太地區的經貿地位更加邊緣化。特別是由於東協對香港服務業的開放,搭配香港服務業原已相當具有競爭力的情況下,對於原本已不具競爭優勢的台灣服務業,未來拓展東協市場會更加艱困。不過,台灣與中國大陸及香港之間的語言及文化更為相近為台商的優勢,建議台商應就國內較具競爭力的服務業如醫療照護的部分,爭取與香港廠商合作的機會,藉此拓展東協及全球市場。

(三)、 連結華人組織掌握東協內需

在有關RCEP的方面,由於香港目前所簽訂的FTA中,除了CEPA之外,洽談均以香港獨立關稅領域名義加入,可以看出中國大陸採取兩種制度並行方式,來回應香港融入區域經濟整合的態度。過去台灣爭取與東協現行貿易協商,經常因是否為國家名義而造成困擾,不過此次東協與香港的協議談判是以中國大陸轄下關稅區身分進行洽談,對於未來台灣依此模式,爭取以WTO台澎金馬關稅區身分與東協簽署FTA或加入RCEP,乃屬於正面發展。

在與東協洽簽FTA以及參與RCEP機率提高的情況下,台商除了善用生產技術優勢及東協逐漸完整的產業聚落,來參與其產業供應鏈之外,面對東協國家經濟發展快速與FTA洽簽國的連結程度加深,亦可嘗試著眼於東協的內需市場,以既有華人企業及台商聯誼組織為基礎網絡,逐漸建立在東協市場的銷售通路。

附註:

- 《東盟與香港簽署自由貿易和投資協定》,中國評論通訊社,2017/11/15。

- 《邱騰華:港與東盟簽協定是為一帶一路做鋪墊》,中國評論新聞網,2017/11/13。

- 服務貿易統計較商品貿易統計落後1年。

- 《2017年11月RCEP領袖高峰會聯合聲明》,經濟部國際貿易局,2017/11/22。

- 《五大產業創新研發計畫 智慧機械產業推動方案》,經濟部,2016/07/21。