國際經濟情勢回顧與2018展望

2018年01月 | 下載本篇文章PDF檔、簡報PDF檔摘要

隨著全球景氣的穩健復甦,2017年全球經濟表現處於金融海嘯以來的最佳時期,回顧2017年所發生的國際重要政經事件,主要可分為川普新政、貨幣政策、美中關係、歐亞政局、地緣政治等項目。展望未來,觀察近期國際經濟情勢,由國際預測機構如聯合國、環球透視、經合組織與國際貨幣基金組織所公布之更新數據顯示,除經濟學人看法較為保守外,其餘皆認為2018年全球經濟成長表現與2017年相同或略高。就未來不確定因素來看,主要可能有金融環境的緊縮速度、中國經濟成長放緩、美國新政後續影響、地緣政治衝突加溫等因素,這些可能都會讓經濟成長脫軌,值得後續留意觀察。

一、前言

2017年全球經濟擺脫近年來的景氣低迷,國際經濟全面恢復成長,經合組織(OECD)的45個成員國中有33個高成長、12個低成長,創下自2007年以來首度出現經濟沒有衰退的國家,觀察近期主要國家經濟情勢,美國、歐元區2017年前三季經濟成長率呈現逐季上揚態勢,日本政府亦上修2018年經濟成長率,顯示全球經濟動能增加,已開發及開發中國家經濟體同步復甦。

在台灣方面,全球資通訊大廠相繼推出旗艦級產品,加以國際油價維持穩定,及景氣復甦帶動投資需求,分別帶動電子零組件、原物料及機械設備三大類產品出口表現。在內需部分,國際資金湧入帶動股市及新台幣匯率大幅升值,帶動民間消費信心及相關指標表現,使得台灣經濟表現較預期為佳。

展望未來,儘管大多數的國際預測機構認為2018年全球經濟表現與2017年相似,對台灣貿易及產業發展情勢將有所助益。不過,經濟前景仍潛藏若干不確定因素,如美國新政後續影響、主要國家貨幣政策朝向正常化、中國經濟成長放緩、地緣政治衝突加溫等,都將影響2018年經濟表現。據此,本文回顧2017年所發生過的國際重要政經事件,扼要說明這些事件對於全球經濟之影響,並整理國際各主要機構對於2018年全球經濟成長率之最新預測及其觀點,以便掌握全球脈動與未來經濟走勢。

二、2017年國際重要政經事件回顧及影響

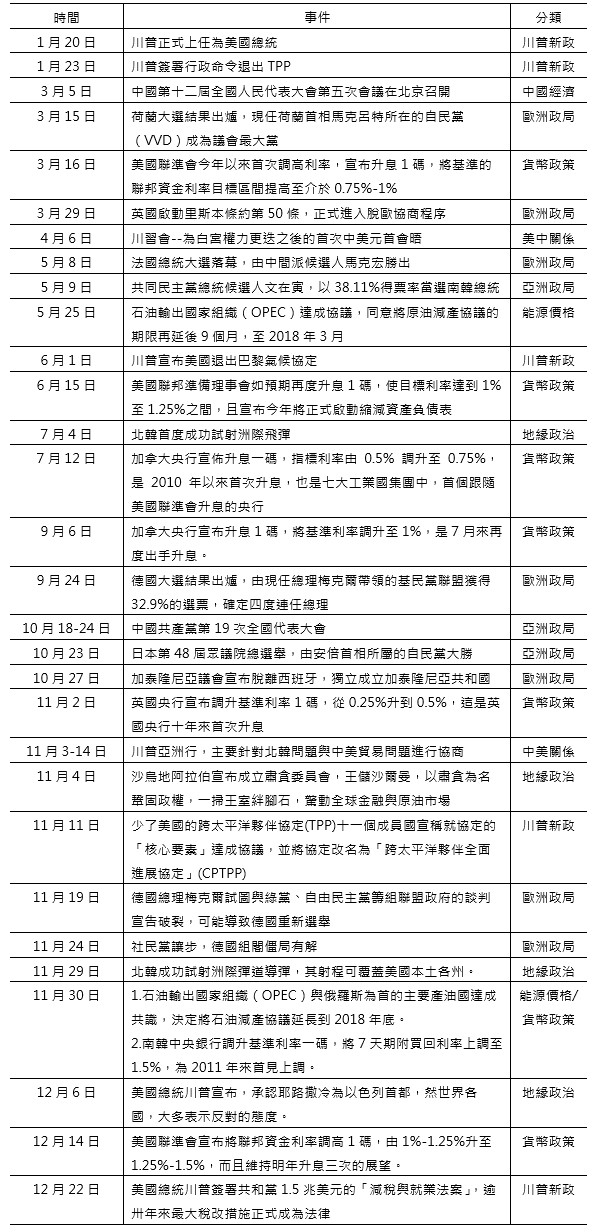

回顧2017年所發生的國際重要政經事件,事件先後發生順序詳如表1所示,本研究將這些事件歸類為川普新政、貨幣政策、美中關係、歐洲政局、亞洲政局、地緣政治與能源價格等項目。以下將就各分類項目來簡要分析可能對於全球與我國的經貿影響:

(一) 川普新政:稅改、貿易保護、能源政策

川普總統上任後,即提出「美國優先」作為施政的主軸,不管是貿易、稅務、移民或外交事務,都會以「美國製造」為原則,除了嚴苛要求貿易夥伴國家市場自由化、對貿易逆差國家採取調查和制裁行動,其目的在保護美國市場,打開國外市場,以確保美國工人的就業機會,並企圖跳脫世界貿易組織(WTO)的多邊體系規範,像退出跨太平洋夥伴協定(TPP),以及考慮對企業海外代工產品回美銷售徵收「邊境稅」,減少貿易逆差等貿易保護措施,另一方面他提出減稅引導資金回流或透過選擇美國(Select USA)計畫等招商引資。

1. 稅改通過讓企業掀起投資美國熱潮,國際資金加速回流美國

美國川普總統在2017年12月24日簽署了「減稅與就業(Tax Cuts and Jobs Act)」法案,堪稱30年來美國最大的稅改方案,依其主要內容除了調降個人所得稅稅率外,企業稅由屬人主義改為屬地主義,稅率降至21%,企業匯回利潤的現金稅率為15.5%、非流動資產8%等多項措施。外界一般預期短期內可望刺激美國經濟,但大幅減稅恐無法回收其稅收損失,將不利長期財政穩健。

美國稅改法案新制不僅會刺激其國內投資與消費,而且也會對全球市場產生衝擊。就以歐洲或中國來看,短期經濟刺激措施將帶動該區域對美國出口,使得對美國的貿易逆差隨之增加。同時,稅改將加劇國際稅收競爭,大幅度降低稅率和簡化稅制的結合,讓外國企業前往美國投資創造相當大的誘因,且美國對資金的需求增加也將導致全球利率上升,各國為留住資金,將被迫做出調整。

此外,美國稅改通過,恐將引發各國減稅競賽,目前已有許多國家開始規劃投入降稅的行列,如英國梅伊首相2016年承諾要在2020年之前將企業稅稅率降低至17%;法國馬克宏總統的競選政綱承諾要減赤、減稅,提出支出幅度從原規劃200億歐元降至160億歐元,以及企業稅由33%降至25%,並豁免房産稅和低收入戶的社會福利稅等,顯示世界各主要經濟體已從過去競相採取量化寬鬆的貨幣政策轉而掀起減稅浪潮。再者,美國調降企業所得稅,將使全球企業赴美投資誘因增加,特別是自動化程度較高的產業,赴美投資設廠的機會大增,加上聯準會升息恐造成資本外流,人民幣面臨貶值壓力,另美國稅改亦有助於中國出口,可能使美中貿易摩擦加劇,倘若中國大陸為避免資本外流,若加強資本管制措施,恐削減中國對外資的吸引力,稅改後續效應值得密切關注。

2. 能源政策回歸傳統能源,但仍難以影響全球的再生能源發展

自美國川普總統上台後,在能源政策上的推動策略,無論是從「美國優先能源計畫」、重啟輸油管道專案、撤銷《溪流保護條例》、提出刪減與環境相關的預算案,甚至宣布退出《巴黎氣候協定》等政策措施來看,都可以發現到川普想要重振美國煤炭業,強調石油和天然氣對美國經濟的重要性,重視油氣基礎設施建設,希望促進美國能源獨立,來獲得更多的外交自主權。此與過去「打壓傳統能源政策、發展清潔能源」的能源政策方向並不相同。

雖然在「美國優先能源計畫」中,川普並未提及再生能源,但川普曾指出,政府的補助不能獨厚再生能源,使用再生能源並不能排除其他能源。如果以川普支持化石能源、否認氣候變遷的立場來看,未來勢必會降低再生能源的運用,並減少再生能源的補貼。不過,川普同時也力主提升就業機會。根據美國能源部的調查顯示,太陽能、生物能源、風力發電才是美國業者人數最高的前三大產業。許多再生能源的工作是落於川普的共和黨選區,即使川普要刪減補貼,在國會中也可能遭到同黨議員的反對。其次,國會已於2015年12月將聯邦政府對再生能源計畫提供的租稅抵減期延長,太陽能延長到2021年,風電延長到2019年,川普未必能使國會取消優惠延長期。

再者,風電及太陽能電價受惠於技術進步,發電成本只會越來越便宜,所以美國許多城市、州與企業界已普遍接受再生能源。在「財星100大美國企業」中,60%都有再生能源電力或因應氣候變遷的做法,而且已有80家以上的跨國大企業承諾未來100%的用電都將取自於再生能源,因此研判川普的動作不大可能影響企業的再生能源投資決策。

3. 新貿易保護主義再起

過去,美國是全球自由貿易的主要推手,但川普總統的經濟政策係將「美國優先」列為施政重點之一,在貿易外交方面,追求貿易公平,除了要求貿易夥伴國家開放市場自由化,對貿易逆差國家的進行匯率操縱取調查、反傾銷調查,嚴懲貿易協議違反國家外;並企圖打破WTO的多邊體系規範,上任後即退出TPP,也要針對北美自由貿易協定(NAFTA)進行協商,甚至於2017年8月重啟「301條款」調查[註1],以強勢作法輸出「川普式」的美國經貿規則。

就中美兩國的貿易結構來看,無論是從中國大陸還是從美國的官方資料來看,都顯示出中美貿易結構上有一定互補性,在產業鏈上的互補性遠超過競爭性,中國從美國進口高附加價值的工業産品,美國從中國進口低附加價值的生活消費品。

整體來說,從中美雙方貿易結構、貿易互補性及經濟影響等來看,中美爆發全面貿易戰的難度較高,相較於課徵高關稅,美國更有可能採取非關稅貿易障礙。就過去歷史經驗來看,中美雙方有可能在手機產品上的智慧財產權進行訴訟,像是蘋果手機在中國的專利戰屢次踢到鐵板,中國華為亦曾對美國電訊營運商T-Mobile

US侵犯其無線網路相關專利提出訴訟,而全球晶片龍頭美國高通亦曾向北京法院提起訴訟,控告中國手機生產商侵犯高通3G、4G技術等相關專利。

雖然美國公平貿易主張恐導致全球貿易摩擦不斷,但只要不演變成大規模貿易戰,反而將揠苗助長全球貿易成長,美國出口也可望受惠。尤其2017年11月出訪中國時,能源商與農產品穀物公司不但同行,且獲得中、日等國承諾加大採購量,則未來能源與農產品出口料將上揚。

(二) 貨幣政策:主要國家貨幣政策正常化

隨著全球景氣穩健復甦,美國經濟好轉,就業市場表現良好,通膨增溫。聯準會(FED)自2016年12月中至今已升息4碼,聯邦資金利率目標區間從0.5%-0.75%調高至1.25%-1.50%,並於今年6月中宣佈縮減資產負債表的方針,10月開始執行縮表,重申執行貨幣政策正常化的立場。

有鑒於美國的政策利率2017年三度調升與縮表,其他國家的央行亦開始更加積極地考慮這個問題,為量化寬鬆(QE)退場預先準備,如加拿大、英國、南韓都曾於2017年升息;歐洲央行(ECB)

10月決策會議宣布基準利率維持不變,並將量化寬鬆期限延長至2018年9月,惟自2018年初起將每月購債規模從600億歐元調降至300億歐元;日本央行表面宣稱仍寬鬆,但就購債規模來看,已由2016年79兆日圓降至2017年58兆日圓,實質上已朝中性貨幣政策靠攏。

主要國家央行信用緊縮的可能造成的影響如下:房貸利率上升,新興市場資產價格面臨重估壓力;資本市場波動加劇,部分資金將從股市轉往債市;企業舉債成本提升,未來發債籌資途徑面臨改變;美元長期需求走強,非美元貨幣貶值壓力大;對於外債較高的新興經濟體,將會增加資本流出的壓力。

(三) 中美關係/亞洲政局/中國經濟

1. 中美關係看似改善,但因貿易逆差與北韓問題未解,中間仍有隔閡存在

雖然中美在1979年建交和簽訂《中美貿易關係協定》,令雙方每年的貿易往來頻密程度急速上升,但美國多屆在任總統均曾批評中國操縱人民幣匯率,讓中國生產的貨品得以大量向美國傾銷,造成貿易逆差日趨嚴重的問題。2017年初川普上台後,亦曾公開譴責中美貿易不平衡,要將中國列為匯率操縱國,並對其出口的貨品徵收高額關稅。

然而,不論在2017年4月份習近平訪美期間,抑或在11月初川普本人訪華期間,也不見他能展現昔日囂張的火焰,取而代之的,是他處處對中國展露出恭維的態度,尤為明顯之處,川普表示不怪中國,顯見在經貿議題方面,川普的態度已明顯軟化。不過儘管檯面上表現友善,但雙方私底下的小動作仍然不斷,包括美國要求WTO調查中國是否落實農產品進口的關稅配額,且反對在反傾銷調查中給予中國「市場經濟地位」的待遇,中國當局也開始檢討對美國某項光纖產品的反傾銷措施,可能提高對美國相關產品所課徵的關稅。

川普長期以來不滿中國的貿易做法,也有一方面可能來自中國在北韓問題上的無動於衷,美方想藉由施壓中國,讓中國對北韓造成外交或經濟上壓力,但北京也多次表示對北韓問題影響力有限。整體而言,貿易問題和安全問題仍將是中美兩國競爭最集中的領域。

2. 亞洲政局情勢回顧

在南韓政局方面,2016年12月9日南韓前總統朴槿惠因閨密參政醜聞而遭國會投票彈劾下台,2017年5月9日南韓總統大選,由共同民主黨總統候選人文在寅,以38.11%得票率當選,終結保守派10年執政。文在寅總統上任後,雷厲風行執行多項改革政策,企圖成為改革速度最快的南韓總統,大幅調高最低工資16%,並且針對年營收

3 千億韓寰以上的大企業,將企業稅從 22% 調高到 25%,包括三星、現代、SK 海力士將額外支付 2.3 兆韓圜稅金,希望透過增稅的方式來支持社福支出,以及增加公部門人員數量。

在日本政局方面,首相安倍晉三雖身陷低價買地辦學醜聞,加上內閣成員屢次失言、經濟成長未有起色、國防政策等引發民眾反彈,導致支持度慘跌至3成以下。不過因北韓多次挑釁,且兩度發射飛彈越過日本上空,安倍的強硬態度讓他的滿意度又重回至50%左右。為了加強領導基礎和民眾的信任,安倍在

2017年9月28日策略性地宣布提前進行國會改選。最終日本國會改選由日相安倍晉三領導的自民黨獲勝,成為日本眾議院最大黨,在 465席中贏得 284席,安倍晉三也成為日本戰後任期最長的首相,可以一直當到

2021年。

在中國政局方面,中共在十九大一中全會後宣布了新一屆政治局常委名單,除上一任中共總書記習近平和政治局常委、國務院總理李克強之外,其餘五人均為新晉常委。本屆新常委選拔,可說幾乎完全按照「七上八下」(67歲續任、68歲退休)規矩慣例、論資排輩,沒有破格提拔、沒有跳級晉升,清一色60歲以上,派系色彩也不濃。

在本次十九大中,習近平雖然沒有將「總書記」改成「主席」,朝向更集權的方向走,但新常委幾乎完全按照慣例、論資排輩,沒有破格提拔、沒有跳級晉升,和習近平想要替中共建立制度的施政方向一致。新常委派系色彩不濃,也符合習近平要打破中共黨內利益集團各據山頭的積弊,重新團結共產黨,保持全黨上下一致的作為。在專制體制下,接班問題一直是最難解決的問題,此次十九大後,並沒有明確接班人,將會大大提高政治不確定性,也代表習近平要在2022年中共二十大時連任繼續做的可能性大增[註2]。

3. 中國經濟:從經濟發展的高速度轉變為經濟的高質量

在中國經濟的部份,年初各機構對於中國經濟在調控政策影響下,經濟成長可能難以達到官方設定6.5%的目標,但期間中國政府透過各種金融與財政措施進行配套,2017年前三季經濟成長率達到6.9%,高出全年目標0.4個百分點,也使得各機構紛紛上調中國2017年經濟成長預測數值。

中國國家主席習近平於十九大會議上報告強調,將深化供給側結構性改革,建設現代化經濟體系,必須把發展經濟的著力點放在實體經濟上,把提高供給體系質量作為主攻方向,並繼續著重一帶一路、供給側改革之路線發展。顯示在權力進一步鞏固之後,中國政府對於國內經濟的考量將更重視質的轉變而非量的增加,更聚焦於緩和貧富差距、環境汙染、房市泡沫及負債激增等問題,並持續深化經濟結構改革。

雖然習近平在十九大會議中提出未來幾年涵蓋各領域的施政方針,展現其野心與抱負,但值得注意的是,過去五年的深化改革已令中國GDP年增率從2013年的7.8%下滑至2016年的6.7%,因此若習近平後續進一步加大改革力度,則預期官方將有更大的空間來加速推動各種改革,加以債務問題與房地產泡沫問題尚未解決,對經濟的下行壓力亦可能有增無減,尤其一旦中國出現流動性大幅轉緊,爆發系統性金融危機的可能性將急遽攀升。

(四) 歐洲政局

在歐洲政局方面,隨着英國正式啟動脫歐程序,2017年為歐洲選舉年,特別是荷蘭國會、法國總統、德國總理大選,堪稱 2017年歐洲最受矚目的三場選舉,因為選舉結果將反應歐洲現在瀰漫的排外風氣會不會在政治上獲得實踐。

所幸最終結果並沒有朝向民粹主義的方向前進,在荷蘭方面,由荷蘭總理呂特(Mark Rutte)所屬的政黨自由民主人民黨(VVD)在國會拿下國會相對多數,令有「荷蘭特朗普」之稱、極右翼政黨自由黨黨魁威爾德斯受挫;在法國方面,中間派候選人馬克洪囊括近65%選票,當選法國第五共和第25任法國總統,讓市場戒慎恐懼的情緒頓時消退;在德國方面,雖然德國總理梅克爾在聯邦選舉中重新當選將連續第四屆繼續擔任總理,儘管梅克爾的執政聯盟仍然是議會中的最大黨,但這是自梅克爾擔任總理以來基民盟和基社盟聯盟在選舉中得票率最少的一次,未來組閣之路倍受考驗。

在英國脫歐進展方面,英國與歐盟於2017年11月10日進行第6輪脫歐談判,未來英國應在「財務結算」、「在英歐盟公民權利」及「愛爾蘭問題」等議題,以及「分手費」取得進展,才得以啟動第二階段「貿易議題」談判等,其後續發展都可能對歐盟經濟產生衝擊。

(五) 地緣政治衝突與OPEC減產協議影響國際能源價格

美國國會2017年7月下旬通過對俄羅斯、北韓和伊朗的新制裁案,此項制裁法案將針對俄國經濟重要部門進行制裁。對此,俄羅斯總統普亭亦下令驅逐755名美國外交人員作為反擊,顯示美俄關係並未如川普上台後有所改善。

在北韓方面,美國為制裁北韓試射飛彈和發展核子計畫,向聯合國安理會提出對北韓的經濟制裁,此案已於2017年8月5日正式通過,將禁止北韓輸出礦產品和海產,並禁止與北韓進行新的合資計畫。經濟制裁目的在於提高對北韓的經濟施壓,迫使北韓就其核子與飛彈計畫重返談判桌。

整體而言,美俄關係惡化、北韓核武問題等事件影響,造成地緣政治不確定性升溫,若爆發軍事衝突將影響亞太經濟前景與能源安全。此外,美國川普於2017年12月6日正式承認「聖城」耶路撒冷為以色列國都,不僅違反了聯合國的以巴問題決議,也嚴重損及以色列與巴勒斯坦間的和平談判,更在阿拉伯世界、全球穆斯林社群,激起全新一波激烈的反美大抗爭。

石油輸出國家組織(OPEC)與俄羅斯等夥伴國於2017年11月30日召開部長會議,OPEC和參與減產的非OPEC產油國決定二度延長減產協議,將減產協定的有效期間從原本的2018年3月底,延長到12月底,並於2018年6月檢視是否有必要調整協議,保留退場機制的可能,同時原本不受減產協定約束的利比亞和奈及利亞,這次也被納入協定範疇。

根據高盛2017年12月的研究表示,看好OPEC延長減產協議,上調2018年布蘭特(Brent)原油與西德州(WTI)原油目標價,分別來到每桶62美元與57.5美元,不過報告亦指出,隨著油價上漲刺激美國頁岩油生產商和其他產油國的產能,預計2019年油價將重新面臨下行風險。由於新的頁岩油開發計畫只需籌備數周,不像過去的新油田開發較容易預估產量,頁岩油業者能夠依據油價變動而迅速調整產量,在原油產量難測的情況下,未來恐將打亂OPEC減產計畫。

表1 2017年國際重要政經事件回顧

資料來源: 本研究整理。

三、2018年全球經濟展望

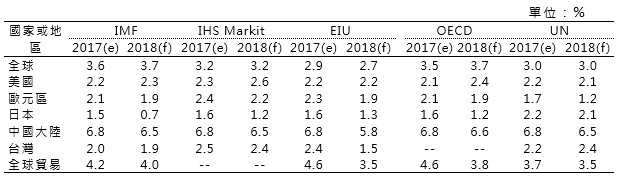

觀察近期國際經濟情勢,美國、歐元區前三季經濟成長率呈現逐季上揚態勢,日本上修2018年經濟成長率0.4個百分點,中國民間消費與固定資產投資維持擴張,顯示全球經濟仍穩健成長。此外,根據國際預測機構如聯合國(UN)、環球透視(IHS Markit)、經合組織(OECD)與國際貨幣基金組織(IMF)所公布之更新數據顯示,除經濟學人(EIU)看法較為保守外,其餘皆認為2018年全球經濟成長表現與2017年相同或略好 (詳如表2所示)

表2 2018年全球經濟成長率預測

注:e為估計值;f為預測值。

資料來源:IMF、IHS Markit、EIU、OECD、臺經院整理,2018年1月。

據聯合國於2017年12月11日發布《2018年世界經濟形勢與展望》,報告指出,2017年全球經濟表現整體出現好轉,近2/3國家的經濟成長速度高於2016年。報告認為,全球經濟好轉為調整政策以應對氣候變化、改善不平等現狀和消除體制性發展障礙等鋪平了道路。但報告中也提醒,儘管全球經濟短期前景有所改善,但仍面臨包括貿易政策改變、全球金融環境惡化以及地緣政治局勢緊張等風險。

IHS Markit則認為2017年全球經濟終於衝破低迷,2018年的經濟將持續穩健成長,預計美國和新興市場將繼續擴張,以抵消歐元區和日本的停滯不前。儘管經濟風險依然存在,但整體來看,2018年衰退風險仍然很低,雖然貿易摩擦的風險很高,但預測貿易戰爭發生的可能性很小,大部分對於2018年總體經濟情況威脅不大。

據OECD於2017年11月28日所公布的經濟展望報告,指出全球經濟成長強勁,貨幣和財政刺激措施支撐了大多數國家經濟成長率,全球經濟的成長率預計在2018年略有改善,但仍低於危機前和過去的復甦時期。整體經濟成長良好,短期前景樂觀,但仍存在明顯的弱點和脆弱性,隨著貨幣政策支持的減少,有必要將結構和財政行動的重點放在提振長期的潛力上。各國應該實施一連串的改革措施,促進私營部門促進生產力,提高工資和更具包容性的成長。

據EIU全球展望報告指出,儘管2017年美國、中國、歐元區和日本的經濟成長同步加速,但未來可能沒有那麼樂觀,2017年可能代表了最近經濟成長的高峰。由於中國嚴格的產出控制,使得原物料價格上漲,這將增加世界各地許多消費品的投入成本。債務累積速度加快和通貨膨脹率上升將使中國人民銀行與美國聯準會分別採取更積極的行動,來緩和經濟成長。

四、結論

綜合各主要預測機構看法,大多認為2018年全球經濟成長幅度與2017年略為相近,不過仍有一些不確定因素,可能對2018年全球經濟產生影響,值得特別加以關注。首先,全球金融環境的緊縮速度因素,目前主要國家的貨幣政策朝向正常化步調,自2017年以來,美國已經升息三次,依其未來計畫,將在2018年底再度升息三次,由於美國此次搭配了縮減資產負債表的行動,使得升息與縮表兩項政策並行的交互效果讓外界擔心,此將成為2018年景氣的首要觀察重點。

第二個可能影響因素是美國新政後續效應。美國總統川普首年任內,力推減稅、金融鬆綁、基礎建設,以及重新協商已簽訂的自由貿易協定等政策,未來可能在減稅及金融鬆綁激勵下,帶動一波赴美投資或資金移動的熱潮。另外,恐引起美國和歐洲之間的租稅與招商引資競賽,2017年至少有七個重要經濟體進行大規模稅制改革,顯示全球已從過去競相採取量化寬鬆的貨幣政策轉向減稅引資。

第三個為中國經濟放緩風險,據EIU研究報告指出,儘管2017年中國大陸的經濟成長將略有回升,然而債務問題可能比GDP成長更需要受到關注,特別是在企業部門的債務累積是不可以再持續增加的,儘管中國政府似乎意識到這一點,並已開始緊縮貸款標準,但需要更加協調一致的努力。EIU認為2018年中國的經濟成長將放緩至5.8%,相對於近年來的經濟成長表現,特別是對於建築和房地產行業來說,這將是令人不安的一年。中國經濟成長的放緩將對澳洲、智利等大宗商品供應國以及與中國密切相關的國家如韓國、臺灣造成衝擊。

最後則為地緣政治的因素。伊朗與沙烏地阿拉伯的衝突因葉門內戰趨於白熱化,美國可能以伊朗供應軍火給葉門叛軍為由廢止伊朗核武協定,加上美國總統宣布耶路撒冷為以色列首都,中東地緣政治危機日益加劇;北韓全力發展與展示核武及導彈,多次違反禁令進行核試爆,東北亞緊張局勢加溫。此外,印度與中國大陸、巴基斯坦邊境緊張情勢升溫,亦影響亞洲經濟前景。整體來看,東亞為重要製造供應鏈所在,中東為全球原油重要產區,中東地區牽動臺灣三成出口的原物料相關產品價格,東亞則直接衝擊亞洲供應鏈的穩定,倘若2018年對立升高,將對於全球經濟及金融產生重大影響。

附註:

- 美國貿易代表辦公室根據《1974年美國貿易法》(Trade Act of 1974)第301條款的規定,每年年末發行一份關於各國保護智慧財產權狀況的年報,讓美國政府可以參照,並決定是否對不注重智慧財產權保護的國家進行貿易報復。

- 資料來源:天下雜誌,634期「紅利與挑戰」。