從中央經濟工作會議看台商面對的挑戰與商機

2018年01月 | 下載本篇文章PDF檔、簡報PDF檔摘要

2017年12月中國所召開的中央經濟工作會議,會中除闡述2018年不僅是貫徹十九大精神的開局之年,也是決勝3年後全面建成小康社會的關鍵年,除堅持穩中求進的總工作基調,掌握習近平新時代中國特色社會主義經濟思想外,做好防範化解重大風險、精準脫貧、污染防治等三大攻堅戰,並為中國經濟從高速成長走向高質量化而須完成包括深化供給側結構性改革、激發各類市場主體活力、加快建立多主體供應及推動生態文明建設等八項工作重點。此也透露在中國台商所面對的挑戰:(1) 環境保護稅帶來生產成本增加;(2)地方政府加強環保稽查力度,為經營帶來威脅。另主要商機:(1)新能源、節能減排、高端製造業等環保及污染防治產業所展現的商機;(2)中國向高質量化發展,帶動AI、5G、半導體、新能源汽車、物聯網、中高端消費、綠色低碳等領域,傳產的智能製造或工業4.0等中高端技術的商機;(3)在鼓勵社會資金進入養老、醫療等領域,可望帶動另一波商機。

一、前言

中國中央經濟工作會議在2017年12月中旬舉行,習近平在會上發表重要談話,總結2017年經濟工作成果,並闡明2018年經濟工作指導思想,部署相關的經濟工作。向來被視為中國宏觀經濟政策風向標的中央經濟工作會議,是繼中國十九大習近平主席提新時代中國特色社會主義經濟思想,更闡述中國十八大後經濟發展已由高速成長階段要轉向高質量發展階段,因此對2018年經濟工作提出總體要求和政策導向,作出今後3年改革發展重點任務的戰略部署。

依據工作會議資料顯示,中國自十八大以來,中國經濟從高速成長而進入新常態經濟,這個轉變將中國經濟帶往高質量的發展。不僅生產總值由54兆人民幣成長至超過80兆人民幣,居全球第二,對全球經濟成長的貢獻超過30%。然步入新常態經濟後,按十九大的要求,在2020年做好決勝全面建成小康社會,自2018年起爾後3年內則須做好防範化解重大風險、精準脫貧、污染防治等三大攻堅戰任務;另為推動經濟往高質量發展,2018年須完成包括深化供給側結構性改革、激發各類市場主體活力、實施鄉村振興戰略、加快建立多主體供應、加快推進生態文明建設等八項重點工作。

中央經濟工作會議原本就是各界研判當年中國經濟走向最權威的風向指標,而2018年不僅是貫徹十九大精神的開局之年,也是決勝3年後全面建成小康社會,讓此次中央經濟工作會議備受矚目。因此,有必要針對其重要論點及工作重點內容進行分析,以瞭解未來可能挑戰及潛力商機,提出企業可以發展方向。

二、近五年中央工作會議重點

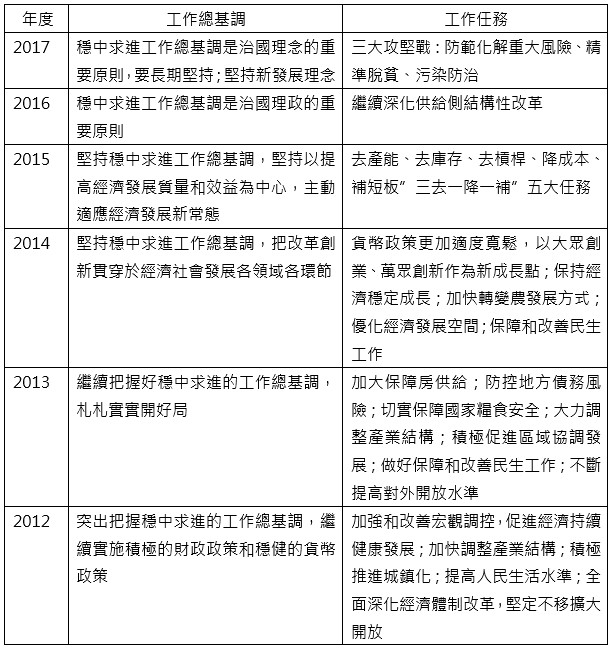

中央經濟工作會議經濟決策皆根據當時面臨的經濟形勢作出相對應的措施,如下表1。因此,隨著經濟的發展,產業形態上呈現出從低級向中、高升級的特徵,也讓不同時期的經濟工作重點亦有所不同:如2008年面臨全球金融危機,對2009年度的工作任務包括加快經濟成長方式轉變,推進經濟結構戰略性調整,像以拉動內需並發揮房地產在內需的作用等;2009年對下一年度的工作任務像是再加大經濟結構調整力度,擴大內需成長空間,以促進成長;2011年因投資帶來物價上漲的風險,所以要控制通貨膨脹;2012年穩中求進;2013年因地方債規模大而提出控制政府債務問題;2014年因經濟下滑提出適應新常態;2015及2016年因注意產能過剩問題進行供給側改革,提出“三去一降一補”。2017年工作重點,如中央政治局會議提及2018年經濟重點工作項目,除加快住房制度改革和建立長期有效的機制,以防範債務風險、並將推動高質量發展做為當前和今後一段時期確定發展思路、制定經濟政策、實施宏觀調控的根本要求外,減少貧困和污染防治也是未來重點課題。因此,2017年中央經濟會議所設定的工作總基調仍是要堅持穩中求進的治國理念,推動政治局會議的重要課題,以及經濟高質化發展的新理念。

表1 2013-2017年中央經濟工作會議基調

資料來源:資料整理自新華社。

為此,中央經濟工作會議設定2018年是貫徹十九大精神的開局之年,是中國改革開放40周年,也是決勝全面建成小康社會,實施“十三五規劃”承先啟後的關鍵之年。2018年中國經濟工作將有三大動向,包括:

(一)工作總基調:穩中求進仍是主基調,需要長期堅持

從2011年開始提出「穩中求進」工作基調,其後每年皆會提及,習近平主席曾闡述所謂的「穩中求進」,“穩”要穩住經濟運行,“進”要深化改革開放和調整結構,而”穩中求進不是無所作為,不是強力維穩、機械求穩,而是要在把握好度的前提下有所作為,恰到好處,把握好平衡,把握好時機,把握好度”。因此,在穩中求進的工作總基調下,即在穩的前提下要在關鍵領域有所進取,在把握好度的前提下奮發有為。[註1]

2014年中央經濟工作會議對「穩中求進」做較詳實解釋,“穩”的重點在穩住經濟運行上,確保經濟成長、就業、物價不出現大的波動,確保金融不出現系統性風險。“進”的重點在調整經濟結構和深化改革開放上,確保轉變經濟發展方式和創新驅動發展取得新成效。而2017年提及要長期堅持「穩中求進」的總基調,其主要目的就是要達成,包括確保經濟平穩發展,提高經濟質量和效益;確保供給側結構性改革能夠深化,讓推動經濟結構調整取得實質的進展;確保守住不發生系統性金融風險的底線,讓今後3年能夠,透過提高質量和效益為中心,堅持開創發展新局面,達到2020年全面建成小康社會的基礎。

(二) 掌握一個思想:習近平新時代中國特色社會主義經濟思想

從中國經濟表現來看,2017 年GDP為82.7兆元人民幣,比2016年成長6.9%,其中第一、二、三產業分別增加6.5、33.5及42.7兆元,成長3.9%、6.1%及8.0%,除第二產業較2016年下跌0.2個百分點外,第一及三產業皆分別提高0.6及0.3

個百分點。由十八大及十九中期間相比看,2008-2012年GDP平均年成長率為14.9%,相對於2013-2017年平均年成長8.0%,顯而易見十八大以來,中國經濟已從高速成長朝向經濟新常態;若再以三級產業對經濟成長的貢獻率來看,2013-2017

年,三級產業對經濟成長的年平均貢獻率分別為4.6% 、42.6% 和52.8% ,三級產業對經濟成長的年平均貢獻率比二級產業高10.2 個百分點,即可看出二、三級產業結構持續調整,服務業對中國經濟的貢獻不斷提高,成為拉動中國經濟成長的主要動能。

近5年來經濟成果的展現,被認為成功實踐習近平主席在十九大所提及新時代中國特色社會主義經濟思想。是在堅持包括加強對經濟工作的統一領導;以人民為中心的發展思想,貫穿到統籌推進“五位一體” [註2] 總體布局和協調推進“四個全面” [註3] 戰略布局;適應把握引領經濟發展的新常態,以掌握規律;使市場在資源配置中起決定性作用、更好發揮政府作用,堅決掃除經濟發展的體制機制障礙;適應中國經濟發展主要矛盾變化,完善宏觀調控,將推進供給側結構性改革作為經濟工作的主線;問題導向部署經濟發展新戰略,推進京津冀協同發展及長江經濟帶發展戰略、“一帶一路”建設等,以對經濟社會發展變革產生深遠影響;以穩中求進為工作總基調,把握宏觀調控力道,堅持底線的思維等7項的原則下,駕馭經濟發展新的方向及開創新的發展理念所得到的成果。

(三)領悟一個轉變:中國經濟朝高質量發展階段

由於中國特色社會主義進入了新時代,經濟發展也進入了新時代,基本特徵是由高速成長階段轉向高質量發展階段。因此,中央經濟工作會議已明確指示「推動高質量發展,是保持經濟持續健康發展的必然要求,是適應我國社會主要矛盾變化和全面建成小康社會、全面建設社會主義現代化國家的必然要求,是遵循經濟規律發展的必然要求。」因此,要大力轉變經濟發展方式、優化經濟結構、轉換成長動能,若按照十九大報告的部署,不斷增強我國經濟創新力和競爭力,就是“建設現代化經濟體系”,推動高質量發展是當前和今後一個時期確定發展思路、制定經濟政策、實施宏觀調控的根本要求,也是貫徹落實中央經濟工作會議精神,適應新時代、聚焦新目標、落實新部署,為2020年全面建成小康社會打下更堅實的物質基礎,讓中國經濟能在高質量發展上不斷取得新進展。

三、2017年重要經濟工作項目概述

因此,依據工作會議內容,歸納出2017年的主要的經濟工作,今後 3 年要做好「決勝全面建成小康社會」的防範化解重大風險、精準脫貧、汙染防治三大攻堅戰。因此,在總體政策方面,主要為了守住不發生系統性金融風險的底線,防範化解重大風險;在社會層面上,要保證現行標準下的脫貧質量;另也要打贏藍天保衛戰,調整產業、能源及運輸結構。其主要工作項包括:

(一) 總體政策:積極的財政政策和穩健的中性貨幣政策取向不變

總體政策展現方面,就是繼續實施積極的財政政策和穩健中性的貨幣政策,如財政政策取向不變之下,除了確保對重點領域和項目的支持力道,也要加大對防範化解重大風險的支持,加強地方政府債務管理,透過規範舉債,讓財政政策更具積極的效率。穩健貨幣政策要保持中性,即要管住貨幣供給並完善金融監督管理,保持貨幣信貸與社會融資規模合理成長及人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定,並促進多層次資本市場的健康發展,為實體經濟做好服務,以守住不發生系統性金融風險的底線。

(二) 工作要求:三大攻堅戰推動經濟往高質量發展的新進程

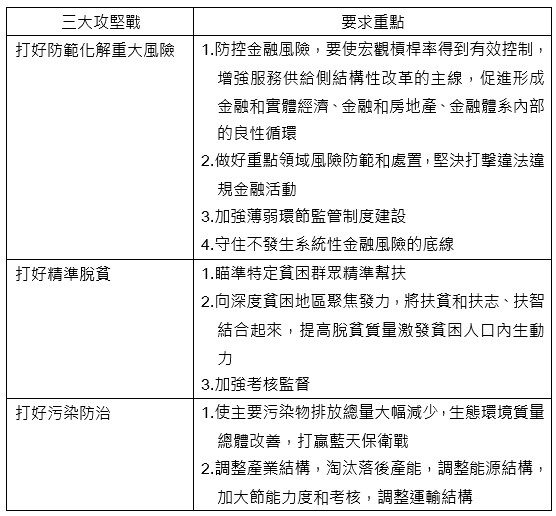

2016年年末對2017年經濟工作的首要要求是根據當前經濟情勢來調整相關政策措施,“要深入推進三去一降一補,推動五大任務有實質性進展”。而在2017年末,對2018年工作的要求則是“今後3年要重點抓好決勝全面建設小康社會的防範化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰”。其工作要求的內容如表2。

表2 三大攻堅戰及其要求重點

資料來源:整理自新華社各新聞資料。

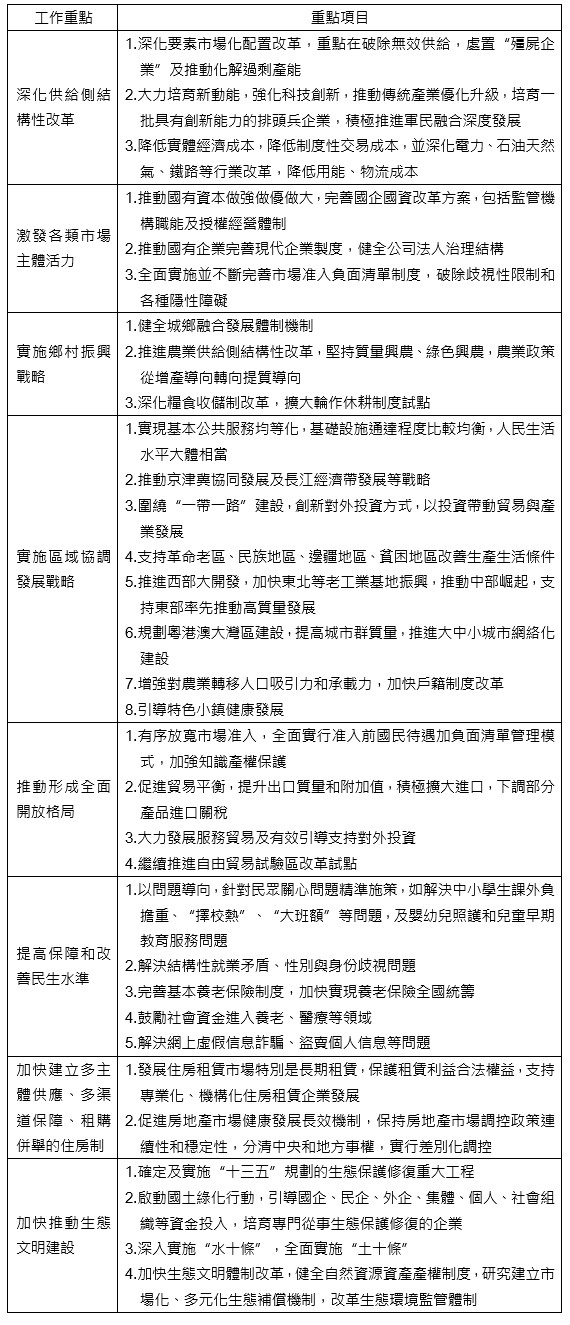

(三) 八項工作重點:大力振興實體經濟

要推動中國製造向中國創造轉變,中國經濟高成長向高質量化發展,而成為製造強國,應做好八項重點工作及其重點項目如表3 。

表3 2018年須完成的八項重要工作及項目

資料來源:整理自新華社。

四、未來可能挑戰與商機及企業建議

中央經濟工作會議指出,按十九大要求,今後3年要重點抓好決勝全面建成小康社會的防範化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰。而透過做好八項重點工作,來推動高質量發展,尤其中國要從高速成長向高質量轉變、大力培育新動能強化科技創新,推動傳統產業優化升級,培育一批具有創新能力的排頭兵企業,積極推進軍民融合深度發展。這當中除了環保、生態環境治理會上升到空前高度,包括深化產業結構戰略性調整,推動傳統產業優化升級、中高端消費、科技引領、綠色低碳等領域培育新成長點,形成新動能等商機,分析如下:

(一) 未來可能之挑戰

中央經濟工作會議不僅首次把生態文明列為八項重點工作之一,以回應十九大提出「社會主要矛盾已經轉化為人民日益成長的美好生活需要和不平衡充分發展之間矛盾」,亦將污染防治列為

2018年經濟工作三大攻堅戰之一,指出要大幅減少主污染物排放,生態環境質量總體改善,打贏藍天保衛戰態環境質量總體改善,打贏藍天保衛戰優化產業結構,淘汰落後能

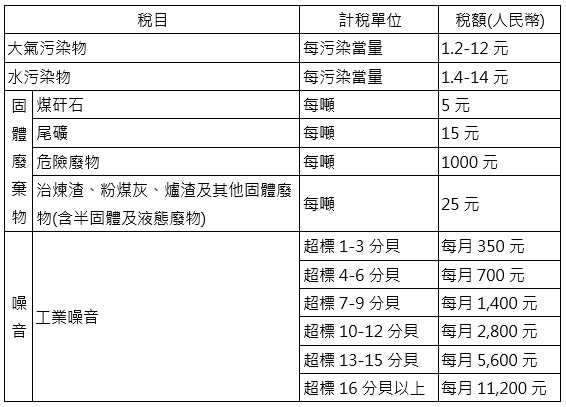

調整產業結構。而 2018 年 1月 1日起實施《中華人民共和國環境保護稅法》及《環境保護稅法實施條例》,正是體現中國政府強化環保監管的具體作法。根據該法規定,中國政府主要徵收對象包括大氣污染物、水、固體廢棄物和噪音等4大類,並廢止《排污費徵收使用管理條例》排污費徵收。這是中國第一部「綠色稅制」,顯示中國政府環保政策的變遷,環境污染問題的重視。

且以往徵收排污費是由中央政府和地方依 1:9分成,新開徵的環境保護稅全部歸為地方政府收入。此外,應稅大氣和水污染物的具體適用稅額,將由各省、市、自治區統籌考慮本地環境承載能力污染、污染物排放現狀和經濟社會生態發展目標要求,在規定稅額幅度如表4內調整決定。

1、環境保護稅帶來台商生產成本的增加

過去施行的排污費徵收制度,環保費占企業繳納稅費的比重多在 1%以下,對企業經營成本影響不高。然開徵環境保護稅之後,不論稅額高低,皆會對企業營運帶來威脅與挑戰。對台商而言,第一個挑戰即生產成本的增加,由於台商多從事製造業,部分企業對環保的要求並不高,加上過去中國大陸以追求經濟成長為優先考量,並未嚴格執行各項環保標準。因此,環境保護稅開徵後,台商因要更新廠房設備以改善工廠粉塵、排氣、排水等以符合規定,經營成本勢必會大幅提升,部份勞力密集型、高耗能、高污染的企業負擔將會加重。

2、地方政府加強環保稽查力度,嚴格要求企業落實環保責任

各地方政府開始加強環保稽查力度,以符合中央要求所帶來的挑戰。如2017年底江蘇省昆山市政府為保證該市河流的水質達到國家下達的年度考核要求,曾發文要求吳淞江沿岸三個所屬流域的

270 家工廠自 2017 年 12 月 25 日起至 2018 年 1 月 10 日全面停產,後因當地廠商強烈反彈而未實施,但當地政府亦強調未來將加強對相關排污企業的監測、嚴格要求企業落實環保責任。且在環境保護稅法實施後,地方政府擁有更大的環保裁量權,如已有在昆山設廠的台商被要求在工廠內加裝「監控設備」,台商除了配合外,也只能投入資金改善設備,以符合法規要求。台商面對中國綠色經濟的長期發展趨勢,雖此過程會產生強者更強、弱者更弱的「馬太效應」(Matthew

Effect),只有「遵守規定」和「開源節流」撐過,可望能在中國繼續經營 [註4]。

表4 環境保護稅的稅額標準

資料來源:中國環境保護部。

(二)可能商機

依據中國環境保護部資料顯示,中國對環保投資金額將十二五規劃的4.17兆人民幣增加至十三五規劃(2016-2020年)7.6兆元,尤其是環境保護稅法實施後,面對日益嚴格的環保規定,同時也創造出龐大的環保商機,像美、歐、日、韓等外資正搶攻與環保相關新商機,包括新能源、節能減排、高端製造業等,而台灣環保制度已施行多年,在資源回收、廢水處理等產業蓬勃發展,正可以藉業此機會搶進中國污染防治工作所帶來的項目商機。

其次,中國製造朝中國創造轉變,因而要強化科技創新,培育一批具有創新能力的排頭兵企業,因此更須推動全面創新,更多靠產業化的創新來培育和形成新的成長點,如全球科技已朝向人工智慧(AI)為核心創新領域,包括5G、智慧手機、物聯網相連時代的到來,未來透過大數據、AI技術與各行業結合所形成全新的商業模式、產業生態,而智慧安全防護、無人駕駛、醫療影像等應用場域已從導入期逐步進入成長期,為相關產業帶來新商機。

會議中提出“鼓勵社會資金進入養老、醫療等領域”,養老照護產業及養老保險制度改革將成為未來發展重點之一,重點式推動對外開放及推進”一帶一路"建設等重點突破,發揮改革的牽引作用,也釋放出未來可能商機,可為企業或產業發展帶來新的投資機會。

(三)對企業建議

針對2018年須完成八項重點作來看,可為產業帶來新商機,並提供相關建議如下:

1、環保及污染防治等相關商機再現

此次中央經濟工作會議提出,要加快推動生態文明建設,要做好“十三五”規劃確定的生態保護修復重大工程;深入實施“水十條”及全面實施“土十條”;健全自然資源資產產權制度,研究建立市場化、多元化生態補償機制,改革生態環境監管體制。甚至提及要「啟動大規模國土綠化行動,引導國企、民企、外企、集體、個人、社會組織等各方資金投入,培育一批專門從事生態保護修復的專業化企業。」顯示出龐大的環保商機,包括新能源、節能減排、高端製造業等將成為未來商機的重點。

2、中國往高質化發展,培育新動能及推動傳產優化升級帶來新商機

無論是中國製造向中國創造轉變、中國高速成長向中國高質量化轉變,或由製造大國向製造強國轉變,皆須推動全面創新,靠產業化的創新來培育或形成新的成長點及推動產業結構升級轉型。因此,包括AI、5G、半導體、新能源汽車、物聯網、中高端消費、綠色低碳等領域,傳產的智能製造或工業4.0等中高端技術邁進。

3、養老、醫療等相關產業另一波新發展契機

會議提及要「完善基本養老保險制度,加快實現養老保險全國統籌以及鼓勵社會資金進入養老、醫療等領域」以2016年中國基本養老保險基金收入3.8兆元人民幣,比2015年成長18%,但當基本養老保險基金支出3.4兆元,則比2015成長21.8%,顯示隨著人口高齡化及流動性加劇,養老金的區域不平衡問題再現,因此,在實行養老保障全國統籌,可增強養老保險制度持續性,為養老相關產業帶來新商機。另一方面,為達成3年後全面小康社會,不僅要解決看病難、看病貴的問題,也要推動基層診所提高標準建設水準,進而促使醫療資源優質化。

附註:

- 長安劍(2017.12.21),”解讀中央經濟工作會議:繪就新時代經濟發展藍圖”,新浪網,網址: http://news.sina.com.cn/c/nd/2017-12-21/doc-ifypwzxq4716580.shtml。

- 係中共前任書記胡錦濤在十八大(2012年11月)提出,即對「全面推進經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設」的概括表述。

- 係習近平主席提出,包括「協調推進全面建成小康社會、全面深化改革、全面推進依法治國進程、全面從嚴治黨」。

- 楊日興(2018.1.4),”各方談大陸環保政策-台商:將浮現馬太效應”,工商時報。