人工智慧發展對全球產業鏈與經貿環境影響

2018年03月 | 下載本篇文章PDF檔、簡報PDF檔摘要

人工智慧(AI)已成為近年最受到產、官、學界關注的熱門潮流,2016年全球企業投入金額至少超過260億美元。根據全球最大市場研究公司markets and markets預測2016至2021年,無論是機械學習、圖像辨識及自然語言處理(NLP)等AI技術市場的複合年均成長率(CAGR)皆有兩位數的成長。就全球經貿的角度來看,人工智慧會讓新興市場的技術增強,透過機器人和3D列印技術,挑戰低勞動力成本的好處,有可能改變整個供應鏈。資訊流及資料流已成為全球化的王道,全球化正以數位化的形式改變了賽局參與者、跨國經商的模式以及經濟效益的流向。另外,由於人工智慧將提高生產力和產品價值,並推動消費成長,預期汽車、金融服務、醫療保健、運輸業、零售業、能源業與製造業等將是最大受益行業。隨著AI時代即將來臨,建議企業(1)應需要更加關注AI使用案例,了解如何運用AI來增加其價值、(2)在導入AI系統前,應先整理出有用數據、(3)AI人才爭奪戰開打,應加速培育AI人才。

一、前言

「人工智慧(Artificial Intelligence, AI)」的概念是由美國電腦科學家約翰·麥卡錫(John McCarthy)於1956年在達特茅斯會議(The

Dartmouth Conference)上所提出的,目標為使電腦具有類似人類學習及解決複雜問題、抽象思考、展現創意等能力,能夠進行推理、規劃、學習、交流、感知和操作物體,應用領域非常廣泛。

AI已成為近年最受到產、官、學界關注的熱門潮流,亦是時下討論「顛覆性創新」時必備的關鍵詞。根據麥肯錫的研究報告[註1]指出,目前突破所需的條件已經到位,包括電腦能力成長迅速、演算法變得更為精緻,更重要的是全球產生大量資料,而資料正是人工智慧的燃料,使其創造出商業價值[註2]。

2016年全球企業投入AI的金額約260億美元至390億美元,其中不乏科技巨頭如Google、Apple、微軟等,估計投資額在200億美元至300億美元。其中,90%的金額投入研究開發與其他布局,10%用於收購AI的新創企業。因此,本文擬從人工智慧技術發展趨勢切入,分析AI發展對全球產業與經貿環境之影響,提供相關新的趨勢方向及商機。

二、人工智慧技術發展趨勢

在人工智慧的分類上有很多種,最簡單的分類方式是將AI系統歸類為「弱AI」或「強AI」。弱AI (Weak AI),是為特定任務設計和訓練的AI系統,虛擬私人助理,如蘋果產品的Siri;強AI (Strong AI),強人工智慧又稱為人工智慧,是一種具有廣泛人類認知能力的人工智慧系統,當人們提出一個陌生的任務時,就有足夠的智慧來尋找解決方案。以下將就各人工智慧領域之技術發展及市場規模進行探討,以了解人工智慧軟硬體技術發展趨勢:

1. 機器學習、深度學習

機器學習技術是指讓電腦能夠具備自我學習的能力,而無需每次皆經由人工明確的輸入程式指令,透過機器學習技術,電腦能夠做出基於資料導向的決策預測,而不單單只是透過程式指令產生統計結果;深度學習則是機器學習當中的一個子領域,基於一組具有複雜結構、多層次處理的演算法,用以框架高階且抽象的資料。深度學習技術可根據多種目的、利用多層非線性資料處理去萃取結構化與非結構化資料,例如模式分析與分類,可截取出從簡單到複雜多種形式的內容。

機器學習支持解決方案正被全球各個組織廣泛採用,以提高客戶體驗和投資報酬率,並在業務運營中獲得競爭優勢。而且,未來幾年,機器學習在各行各業的應用將呈指數級成長。數據生成的技術進步和擴散是市場的主要驅動因素之一。根據全球最大市場研究公司markets

and markets的報告指出,預計機器學習市場規模將從2016年的10.3億美元增加到2022年的88.1億美元,複合年均成長率(CAGR)為44.1%。

2. 圖像辨識

圖像辨識技術在人工智慧領域中的應用,主要是使用各種演算法去辨認圖像中的內容。相關的演算法可以進行圖像分類、圖像中的物件辨認與定位、以及根據影像特性進行相似度分析、甚至是文字影像辨認並進一步進行語意分析(semantic

analysis)。一些技術能夠從圖像中檢測到物體的邊緣及紋理,而分類技術可被用作確定識別到的特徵是否能夠代表系統已知的一類物體。有些即時影像傳輸的服務平台商,運用圖像辨識的技術在農業範疇,使用者可透過影像分析的結果,得知目前作物生長的情形、辨認農害、以及進行管理。

根據markets and markets的報告指出,圖像辨識市場預計從2016年的159.5億美元成長到2021年的389.2億美元,預測期內的年均複合成長率(CAGR)為19.5%。圖像辦識市場的成長可以歸因於零售和BFSI(銀行、金融服務與保險)領域高速寬頻數據服務的使用日益增加。智慧手機和具備攝影照相鏡頭的設備正在吸引供應商投資市場。對具有圖像辨識功能的安全應用和產品的需求日益增長也正在影響這一市場的成長。零售,汽車,醫療和保全等不同行業的公司正在大力採用圖像辨識技術。低分辨率的圖像尺寸和存儲對於市場的成長是一個挑戰。

3. 語音辨識或語意辨識

語音辨識技術是指機器或程式能夠辨認出以口述語言方式輸入的字詞或句子,並能轉成機器可讀的格式。語音辨識中的幾項重點技術有語法或文法辨識、雜訊過濾、分辨不同發言者、以及機器能夠辨認的說話方式到何種層次,如文本翻譯、情感分析和語音識別。

語音辨識在人工智慧市場中,除了使用語音輸入並運用電腦或程式將之轉換為機器指令外,另一項重點是,如何將輸入的口說語言(通常相對於程式語言而言是非結構化的)利用程式進行語意分析,加以理解語言內容,進而使機器能以接近人類語言的方式與之對話。因此,在人工智慧領域當中,自然語言處理(NLP)是一項非常重要的技術。

根據markets and markets預測,自然語言處理(NLP)市場規模將從2016年的76.3億美元成長到2021年的160.7億美元,年均複合成長率(CAGR)為16.1%。促成NLP市場增長的主要因素包括智慧設備使用量增加,客戶體驗增強需求增加以及機器對機器技術潛在成長。

三、人工智慧對於經貿環境之影響

整體來看,透過人工智慧技術,電腦能夠從中獲取數據並“學習”並分析數據,使電腦能夠做出準確的預測和決策。根據商業研究機構埃森哲(Accenture)的報告指出[註3],人工智慧有可能在未來20年內使經濟成長率加倍,同時提高40%的生產率。全球經貿環境很快就陷入了人工智慧的潮流。有了這麼多的公司產生數據,就有很多機會可以用人工智慧改善貿易流程。此外,據另一項研究指出,經貿環境將受益於技術的方式如下[註4]:

1. 供應鏈將更加積極

隨著全球化浪潮,商品分工精細,產品生產切割更加零碎,使得全球供應鏈變得太過複雜,難以準確預測客戶行為和貨物流動。因此,不理想的資產配置和貿易管理決策會對整個供應鏈參與者的獲利能力產生重大負面影響。然而透過人工智慧技術,供應鏈從頭到尾都可以在數據上茁壯成長。線上訂單、倉庫裝箱單數據和運輸站貨運掃描都可以將數據提供給由人工智慧驅動的物流程式。這些程式可以為供應鏈提供各種好處,他們可以用來預測供應鏈中斷,並制定補償計劃。他們可以預測顧客的行為來調節存貨,防止訂單短缺或過剩。他們也可以計算最快和最便宜的航運路線,並預見客戶取消。最終,一個具有人工智慧的供應鏈是一個積極主動、非常靈活的供應鏈,能夠減輕不可避免的中斷影響。

2. 增強檢查是否合乎法律規範的軟體

合乎法律規範是國際貿易面臨的最大挑戰之一。因為,公司必須知道他們與誰做生意,並注意違反貿易限制的客戶、供應商或商業夥伴。隨著這些限制的不斷發展,是否合乎法律規範可能會給國際企業帶來一個耗時的挑戰。當然,雖然目前已經存在這樣的軟體,來協助遵守,但該軟體並不總是萬無一失,很容易出現誤報和漏報,這意味著人們經常需要審查。由於其學習能力,人工智慧可以透過減少誤報和否定來改善此類合乎法律規範性的檢查軟體,從而減少維持合乎法律規範所需的額外人力審查和投入量。

3. 創建更聰明的合約

貿易過程中需要簽訂許多合約。雖然這些合約需要時間和金錢來制定、審查和遵守,但是除非出現問題,否則這些合約經常被忽視。透過人工智慧,人工智慧可以將經常糾纏在法律術語中的貿易文件轉換成有用的文件,幫助企業在合約範圍內更容易地運作,甚至降低法律問題的風險。基於法律的人工智慧計劃可以對合約進行編目,確保在整個交易過程中正確執行合約。這有助於保護公司避免法律風險,並確保他們也能從合約中受益,並按時交納客戶和供應商的付款。AI允許企業正確地執行合約,避免風險,不需要大量的人力來維護。

4. 增加獲得貿易融資的機會

人工智慧有利於國際貿易的一個方法,就是與銀行如何處理以貿易為基礎的業務融資有關。據估計,80%的從事國際貿易的企業利用融資,但難以獲得,由於擔心貿易監管是否合乎規定的問題,許多銀行不願意提供融資給貿易商。儘管銀行傳統上要求一大批合規官員審查國際業務的貸款,而這些貸款的費用可能會增加融資費用,但人工智慧現在可以承擔合乎法規分析的負擔。一些金融機構正在利用人工智慧平台來分析合規性,並減少合規審查的時間和費用,為國際企業提供更多的融資選擇。

就全球經貿的角度來看,人工智慧會讓新興市場的技術增強。過去的全球化發展,大部分是由於將部分生產過程轉往勞動力成本較低的經濟體系,而這可以帶來更多成本效益,同時也讓全球供應鏈有更多的互動及連結。低勞動力成本的好處超越了運輸及時間延遲的成本,但從全球趨勢來看,機器人和3D列印等技術,正在挑戰低勞動力成本的優勢,有可能將改變整個供應鏈。3D

列印讓消費者自行列印產品,為自家客製化商品,零售商店再也沒意義,消費者可以上喜愛品牌的網站,下載個人化商品資料,幾分鐘內就可以列印出來,表示不再需要大量生產,供應鏈沒必要存在;機器人取代過往委外的低價勞動力。這樣的改變,也可達到按需求生產,減少浪費。這將取代了現代貿易的供應鏈,回復到從國外進口原物料,並在國內完成所有生產的貿易模式。

四、人工智慧對於產業之影響

根據國際知名機構普華永道(PWC)的報告指出,人工智慧將提振全球經濟,以量化來看,AI可以在2030年為全球經濟貢獻高達15.7兆美元,超過當前中國和印度的總產值。其中6.6兆美元可能來自生產力的提高,9.1兆美元可能來自消費的副作用。雖然某些地區的市場、部門和個體企業相較於其他地區更加先進,但是整體而言,人工智慧仍處於發展的初期。

就短期來看,人工智慧最大的潛在經濟成長可能來自生產率的提高。這包括日常工作的自動化、增強員工的能力,並將他們的潛能釋放出來,專注於更激勵和更高價值的工作。製造業和運輸業等資本密集型行業可能會看到人工智慧所帶來的最大生產力收益,因為它們的許多業務流程都非常容易實現自動化。

對生產力的影響可能具有競爭性的變革,那些不能適應和採用的企業很快就會發現自己在時間和成本方面受到削弱。他們將因此而損失大量的市場份額。然而,人工智慧應用這個初始階段的潛力主要集中在提高已經完成的工作,而不是創造太多新的東西。

最終,由於產品改進以及人工智慧產生的消費需求,行為和消費等方面的轉變,GDP的增長將超過生產率的提高,到2030年可能會帶來超過9兆美元的額外GDP。消費者將被吸引到更高質量和更個性化產品和服務,但也有機會更好地利用他們的時間。例如,如果你不再需要開車上班,你可以做些什麼。反過來,增加的消費創造了更多資料接觸點的良性循環,因此更多的資料、更好的分析、更好的產品和更多的消費。

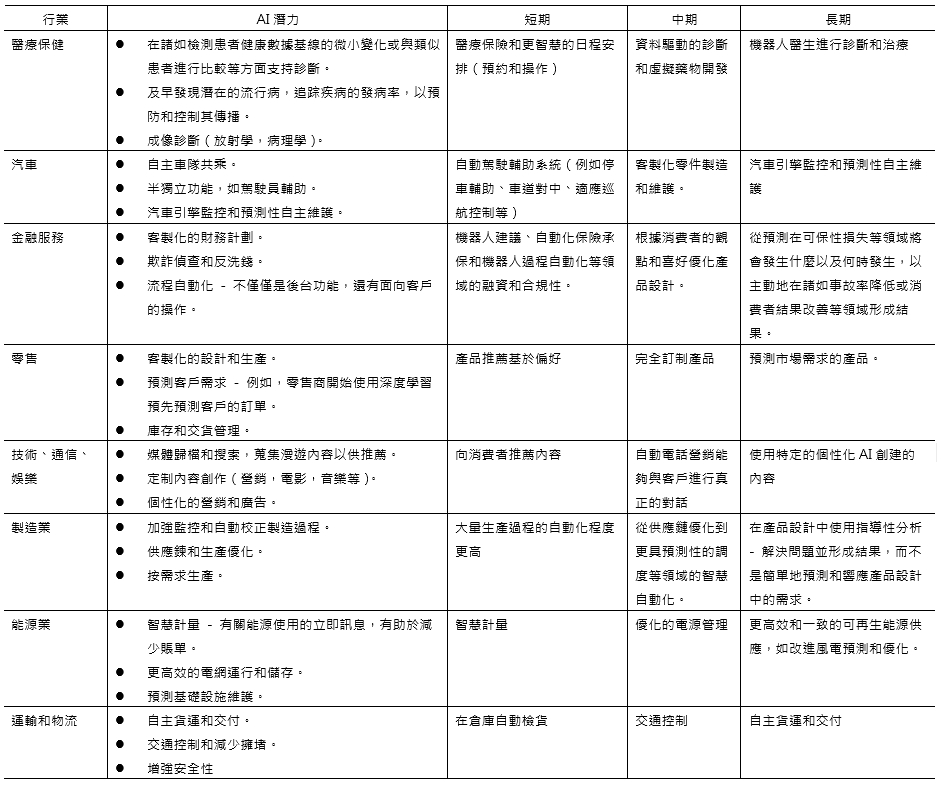

根據普華永道的「人工智慧影響指數」顯示,由於人工智慧將提高生產力和產品價值,並推動消費成長,汽車、金融服務、醫療保健、運輸業、零售業、能源業與製造業將是最大受益行業(如表1所示)。例如:人工智慧可以加速發現醫治疾病的新療法,大幅降低新藥研發成本;人工智慧可以在國防、醫療、工業、農業、金融、商業、教育、公共安全等領域取得廣泛應用,催生新的業態和商業模式,引發產業結構的深刻變革;人工智慧還可以帶動工業機器人、無人駕駛車輛等新興產業的飛躍式發展,成為新一輪工業革命的推動器。

就近年來三大消費電子展(德國IFA、美國CES、台灣Computex)所展示的商品,也可以看出全球競爭重點的動態從物聯網(IoT)轉向人工智慧等,並將生產端及消費端體驗相連結,讓生活更智慧化而形成下一波競爭重點,特別是AI晶片將啟動另一波AI深度學習及應用熱潮。

此外,AI與機械人技術結合應用亦是發展重點之一,像LG發表機器人割草機,可透過Google Assistant或Amazon Alexa虛擬助理控制。優必選(Ubtech)和旗瀚(Qihan)等展示出助手機器人等。Panasonic的移動型智慧概念冰箱具語音和觸控控制功能,而且能依照用戶命令移動到特定位置。這種結合人機協同、機器學習、感測技術、AI機器人產業,正以多樣貌應用人類社會,如工廠的物聯網應用與系統整合,使機器人逐漸打破工業型或服務型的界線;照護型機器人技術提升,帶動多元高齡服務商業模式發展等,皆成為帶動機器人成長的主力。

從上所述,在AI開始蓬勃發展階段,高階晶片與智慧機器人相關機械產品(如機構模組、感測器模組、趨動模組、控制器模組及整機)出口,將會大幅增加。

五、結論

整體而言,雖然人工智慧具有從根本上重新型塑社會的能力,但技術發展的重大不確定性依然存在。對於私人企業、政府和個人來說,也許意味著仍舊採取觀望的態度。不過,隨著人工智慧時代即將來臨,我們認為需要採取緊急且明確的行動來應對已經顯而易見的機會與風險。

政府和個人也應該為未來劇烈的變化做好準備。公共教育系統和勞動力培訓計劃將不得不重新考慮,以確保個人具備完善的技能而不是與機器競爭。希望建立當地人工智慧生態系統的城市和國家必須進入AI人才和投資的全球競爭。

整個社會需要解決尚未解決的法律和道德問題,這些問題可能成為實現人工智慧優勢的主要障礙。

由於發展人工智慧已經是國際趨勢,台灣在資通訊科技應用與晶片半導體發展的優勢,為智慧科技奠定良好的基礎,現在正是積極投入人工智慧的良好時機。行政院目前已規劃「台灣AI行動計畫」,未來將透過AI人才衝刺、AI

領航推動、建構國際AI創新樞紐、場域與法規開放、產業AI化五大主軸,來推動台灣AI產業化及產業AI化。

對許多企業來說,他們將可加快數位化腳步,確保有效利用AI工具,尤其當AI可以處理大量高質量數據,並且搭配到自動化工作流程中時,它會變得有影響力。AI開發人員在幫助企業實現技術潛力方面發揮著至關重要的作用,因為人工智慧產品需要解決現實世界的業務問題,而不僅僅是提供有趣的解決方案。

‧企業需要更加關注AI使用案例,了解如何運用AI來增加其價值

雖然目前AI在許多行業中的整體影響可能相對較小,但其潛在的破壞性很高。正如Uber和Lyft在計程車行業的經營模式,已經看到人工智慧驅動的新進入者如何取代並獲得勝利的例子;如Amazon和Netflix透過智慧機器學習算法來分析,以確定消費者可能想要購買的東西,並提出一些建議,讓智慧學習變得越來越聰明;Paypal則利用機器學習來打擊洗錢行為,透過所擁有數百萬筆交易,精確區分買方和賣方之間的合法交易和欺詐交易。

企業必須對最有價值的AI使用情況進行透徹的分析,並且應該建立支持數位資產和能力。事實上,成功的人工智慧轉換的核心要素與數據和分析通常相同。這包括構建數據生態系統,採用正確的技術和工具,將技術整合到工作流程中,並採用開放的協作文化,同時重振員工隊伍。

‧在導入AI系統前,應先整理出有用數據

在進入物聯網、大數據等新科技時代,許多企業皆汲汲營營尋求數位轉型的機會。對於數位轉型,大部分業主第一個轉型的方式即是導入人工智慧技術,以改善公司內部流程,並且預測未來趨勢。導入AI系統,最重要的就是了解∕統合組織內部與外部所有的變數,將資訊結合後,進一步地預測未來可能的結果。

然而現階段大眾將AI技術描繪得過於強大,甚至對其感到畏懼;亟欲導入的企業大有人在,但事實上目前可做的則是「慢慢來」,其原因在於許多企業已收集大量的數據,但皆屬尚未分析、歸類的資訊,必須事先「洗數據」。也就是說,若是尚未了解哪些資訊可用、哪些數據無用,企業即便導入AI也是無用武之地。因此,建議企業在導入AI技術前,須將數據整理成對自家企業有所幫助的資訊,才能進一步地做出資料分析,進而達到預測的功能。若僅是導入AI軟體,而缺乏教育系統,AI也發揮不了任何作用[註5]。

‧AI人才爭奪戰開打,企業應加速培育AI人才

由於設計人工智慧系統除了需要高水準的數學能力和統計理解能力外,還需要具備扎實的數據科學和電腦編程基本功,再加上一些直覺,所以具有這一類能力的人才,目前並不多見。人工智慧的競爭從根本上來說,是頂級人才的爭奪,上至國家政府,下至科技巨頭AI創業公司,無不將發展AI視為提升自身核心競爭力的根本性戰略。而AI技術的研發、落地與推廣離不開各領域頂級人才的通力協作。在推動AI產業從興起到進入快速發展的過程中,AI頂級人才的領軍作用尤為重要,他們是推動人工智慧發展的關鍵因素。目前,全球AI領域人才約有30萬人,而市場需求量達百萬,其中頂級人才不足千人,更是炙手可熱。

高級AI人才的養成需要歷練以及時間。可惜的是,大部份學生成為AI人才之後,卻只能選擇出國一途,因為台灣缺少需要高級AI人才的產業。另外,許多公司雖投入資源,讓工程師轉型為AI人才,但是遇到瓶頸之後,可能缺乏經驗突破或公司內部缺乏足夠多的人才,激盪出新的方法。這些問題都很可能讓台灣追不上這波AI創新的浪潮。因此,建議企業需要更積極的跟學校合作,開設培育高級AI人才的全職以及在職課程。另一方面,也盼望企業可大張旗鼓地投資,讓台灣年輕人看到留在台灣的出路,讓人才不再淨流出[註6]。

表1 可能因AI受益之潛力產業

資料來源:PWC,《Sizing the prize What’s the real value of AI for your business and how can you capitalise?》

附註:

- Mckinsey Global Institute(2017.06),《Artificial Intelligence The Next Digital Frontier》。

- 范秉航(2017.8.4),《浪頭上的人工智慧,市場價值考驗仍在》,台灣經濟研究院。

- Mark Purdy & Paul Daugherty,《Why Artificial Intelligence is the Future Growth》, Accenture, 2016.09.28.

- Jennifer Nesbitt,《4 ways artificial intelligence is transforming trade》, TradeReady.

- 邱倢芯(2017.11.26),《企業亟欲導入AI應用 第一步先整理出有用數據》,DIGITIMES。

- 孫民(2016.10.20),《台灣如何在人工智慧彎道超車?得培養高級AI人才》,數位時代。