從中國兩會看未來經濟動向

2018年04月 | 下載本篇文章PDF檔、簡報PDF檔摘要

今(2018)年3月5-20日的中國全國兩會已順利閉幕,在政府工作報告中,明確指出今年發展的主要預期目標,如GDP成長6.5%左右、居民消費價格漲幅3%左右、城鎮新增就業1,100萬人以上、供給側結構性改革要取得實質性進展、各類風險有序有效防控等目標。從今年政府工作報告來看中國未來經濟動向,可以發現(1)強化民生領域,弱化對GDP成長目標的關注;(2)去槓桿與補短板,讓經濟往高質量發展;(3)擴大對外開放,對內加快財政改革;(4)污染防治攻堅戰持續進行。在未來商機與因應方面:(1)善用優化外商投資環境之利基,作為開拓新興市場的利器;(2)在地傳統台商須加速轉型,更重視中國內需市場。

一、前言

中國全國兩會(中國人大、政協)在2018年3月5日開幕,3月20日閉幕,為期16天會議,較往多出5至6天,寫下1993年以後的兩會最長紀錄。總括今年兩會的發展,包括修憲議題、機構改革、高層人事安排與經濟動向等,都受到國際關注。

在修憲議題上,主要將十九大確定的重大理論觀點和重大方針納入憲法,並且刪除國家主席任期限,讓習近平得以繼續連任;在機構改革上,會中通過「國務院機構改革方案」,減少國務院正副部級機構,推進政府事務綜合管理與協調;在高層人事安排上,中共總書記習近平當選國家主席後,又連任中央軍委主席,成為繼毛澤東之後,第二位黨派、政府和軍隊「三位一體」的最高領導人。王岐山則當選中國國家副主席,打破67歲續任、68歲退任的潛規則,展開全新的「習王體制」。

最後,在經濟動向方面,李克強總理的《政府工作報告》揭示中國在2018年的所有社經作為,包括對GDP成長的看法、財政預算的分配,以及各項重大的財經政策。因此,本文擬從此次中國兩會所展示的重點切入,特別是《政府工作報告》的內容,藉以探知中國在2018年施政力度的主要領域,以及分析未來中國經濟動向及商機。

二、政府工作報告

(一)過去五年工作成果回顧

從國務院李克強總理的《政府工作報告》,五年來主要做的工作包含堅持穩中求進、供給側結構性改革、創新引領發展、全面深化改革、對外開放、實施區域協調發展和新型城鎮化戰略、保障和改善民生、治理環境污染、依法全面履行政府職能等九大工作。

就這五年的經濟成果來看,中國大陸GDP從54兆人民幣增加到82.7兆人民幣,年均成長7.1%,占世界經濟比重從11.4%提高到15%左右,對世界經濟增長貢獻率超過30%。另外,在經濟結構上亦出現重大變化,消費貢獻率由54.9%提高到58.8%,服務業比重從45.3%上升到51.6%,成為經濟成長主要動力,高技術製造業年均成長11.7%。城鎮化率從52.6%提高到58.5%,8千多萬農業轉移人口成為城鎮居民。

再者,全社會研發投入年均成長11%,規模躍居世界第二位。科技進步貢獻率由52.2%提高到57.5%。載人航太、深海探測、量子通信、大飛機等重大創新成果不斷湧現。高鐵網路、電子商務、移動支付、共用經濟等引領世界潮流。「互聯網+」廣泛融入各行各業。大眾創業、萬眾創新蓬勃發展,日均新設企業由5千多戶增加到1萬6千多戶。顯示中國創新驅動發展成果豐碩。

就2017年經濟表現來看,GDP成長6.9%,居民收入成長7.3%,增速均比上年有所加快;城鎮新增就業1,351萬人,失業率為多年來最低;工業增速回升,企業利潤增長21%;財政收入增長7.4%,扭轉了增速放緩態勢;進出口增長14.2%,實際使用外資1,363億美元(約新台幣3.9兆元)、創歷史新高。李克強表示經濟社會發展主要目標任務全面達成且優於預期,經濟發展呈現出成長與品質、結構、效益相得益彰的良好局面。

(二)2018年工作目標

《政府工作報告》揭示2018年中國經濟發展主要目標,讓居民收入和經濟成長同步,包含GDP成長目標6.5%左右、居民消費價格漲幅3%左右、城鎮新增就業1,100萬人以上、城鎮調查失業率5.5%以內、城鎮登記失業率4.5%以內;為使供給側結構性改革取得實質性進展,要求單位國內生產總值能耗下降3%以上,讓主要污染物排放量繼續下降。

在財政政策方面,保持積極不變,在經濟穩中向好的情況下,調低赤字率,為宏觀調控留下更多政策空間。2018年赤字率擬設定2.6%,比去年預算低0.4個百分點;財政赤字2.38萬億元,其中中央財政赤字1.55兆元人民幣,地方財政赤字0.83兆元人民幣。今年全國財政支出21兆元人民幣,支出規模進一步擴大。優化財政支出結構,提高財政支出的公共性、普惠性,擴大對三大攻堅戰(防範化解重大風險、精准脫貧、污染防治)的支持,更多向創新驅動、三農(農業、農村、農民)、民生等領域傾斜。

在貨幣政策方面,穩健的貨幣政策保持中性,要鬆緊適度。管好貨幣供給總閘門,保持廣義貨幣M2、信貸和社會融資規模合理成長,維護流動性合理穩定,提高直接融資特別是股權融資比重。疏通貨幣政策傳導管道,用好差別化準備金、差異化信貸等政策,引導資金更多投向小型及微型企業、三農和貧困地區,更好服務實體經濟。

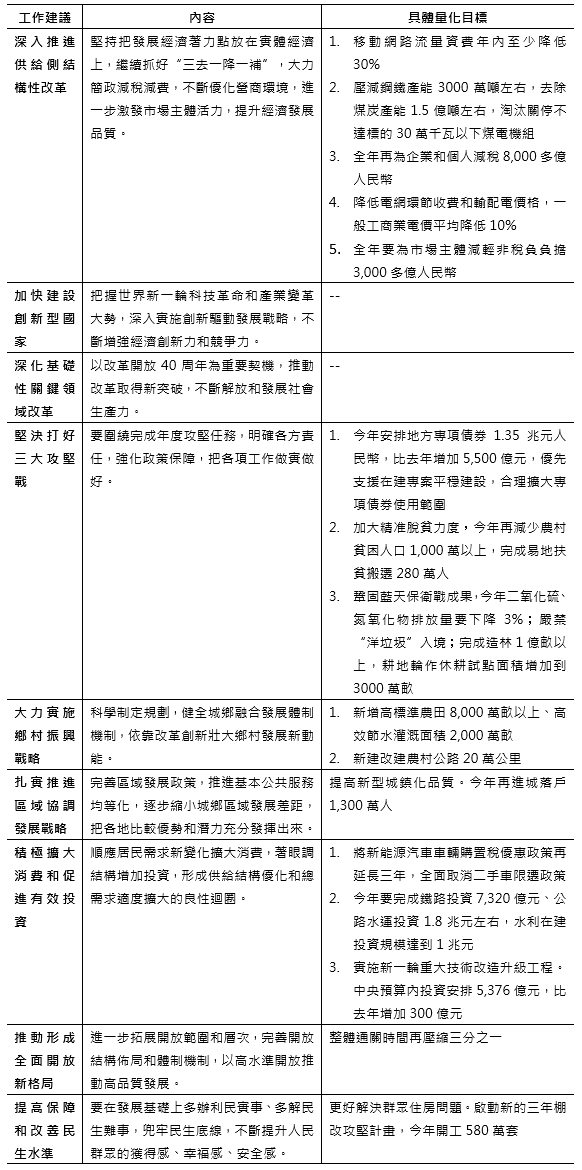

(三)對2018年政府工作的建議

今年對於政府工作共有9大建議,詳如表一所示,主要著重於幾個方向。首先,在改革方面,將繼續破除無效供給,嚴格執行環保、品質、安全等法規標準,化解過剩產能、淘汰落後產能,預計今年再壓減鋼鐵產能3000萬噸左右,去除煤炭產能1.5億噸左右,淘汰關停不達標的30萬千瓦以下煤電機組:加大“僵屍企業”破產清算和重整力度,做好職工安置和債務處置,減少無效供給要抓出新成效;推進國資國企改革、深化財稅、金融與社會體制改革;推進農業供給側結構性改革、全面深化農村改革。

在產業發展方面,將加強扶植新興產業,強化人工智慧相關研發與應用、積體電路、第五代行動通訊、新能源車等產業發展;加強國家創新體系建設,強化基礎研究、應用基礎研究和原始創新,並且落實和完善創新激勵政策,促進創新創業等。此外,中國大陸已要求有關部門,完善境內上市的制度措施,同時要為境內的創新創業企業上市創造更加有利的條件。

在風險防範方面,將嚴厲打擊非法集資、金融詐騙等違法犯罪活動。加快市場化法治化債轉股和企業兼併重組。加強金融機構風險內控。強化金融監管統籌協調,健全對影子銀行、互聯網金融、金融控股公司等監管,進一步完善金融監管、提升監管效能。防範化解地方政府債務風險。嚴禁各類違法違規舉債、擔保等行為。健全規範的地方政府舉債融資機制。今年安排地方專項債券1.35兆人民幣,比去年增加5,500億元,優先支援在建項目平穩建設,合理擴大專項債券使用範圍。

在提振內需方面,將推動結構性減稅,2018年中國大陸將進一步為企業和個人減稅8,000多億人民幣,而企業降費的目標則為3,000億人民幣。個人稅制上,將合理調整社會最低工資標準,並提高個人所得稅起徵點,此舉除可減少民眾稅負,在可支配收入增加後亦可望進一步帶動消費;增強消費對經濟發展的基礎性作用,推進消費升級,發展消費新業態新模式;發揮投資對優化供給結構的關鍵性作用,今年將要完成鐵路投資7,320億元、公路水運投資1.8兆元左右,水利在建投資規模達到1兆元。此外,重大基礎設施建設繼續向中西部地區傾斜。

在國際合作方面,將推進一帶一路國際合作,擴大國際產能合作,帶動中國製造和中國服務。2018年將調降進口商品稅率、放寬外資准入。中國大陸將降低進口商品稅率水準,提出下調汽車、部分日用消費品等進口關稅,對於抗癌藥品則力爭降到零關稅。在服務貿易方面,將放寬金融與服務業准入,特別是關於養老、醫療、教育和金融等領域。2018年中國的負面清單除了進一步調整外,也將合併原外資三法,綜整成一個基礎性法律。此外,中國在部分領域將逐步取消或放寬持股比例限制,同時將加強與國際經貿規則對接,創造具吸引力的國內投資環境[註1]。

表一 2018年全國兩會政府工作的建議

資料來源:2018年全國兩會政府工作報告

三、從政府工作報告來看未來經濟動向

(一)強化民生領域,弱化對GDP成長目標的關注

雖然2018年中國政府工作報告依然明確設定了今年的經濟成長目標為6.5%左右,對報告中相關的措辭略有弱化。2017年政府工作報告提到“在實際工作中爭取更好結果”,但該表述並未出現在2018年報告中,反映中國更關注高質量的成長,對經濟下行的容忍度提升。

更為重要的是,報告首次明確將比登記失業率更全面準確的城鎮調查失業率作為預期指標,這也意味著未來政府有可能更重視就業相關指標,而弱化對GDP增速目標的關注。在提高居民收入方面,覆蓋了所有的社會群體,比如提高退休人員基本養老金,提高城鄉居民的基礎養老金,對機關事業單位的工資和津補貼制度要進一步完善,對最低工資標準要合理的調整。

事實上,今年的《政府工作報告》共36頁,民生經濟議題就占了不少篇幅。據專家表示,中國改革重點將著眼於民生領域,在2018年預算案中,增加了對社會保障和確保就業等領域的投入。對於民營企業,尋求通過減稅等舉措改善經營環境。為了長期確保政權穩定,日趨需要能獲得國民支持和理解的看得見的成果。在經濟增長速度正在放緩的背景下,將努力分配增長成果,給國民帶來「獲得感」[註2]。

(二)去槓桿與補短板,讓經濟往高質量發展

去槓桿與補短板仍是今年維繫中國經濟持續增長的兩大主線。在去槓桿方面,主要涵蓋深化國企改革、強化金融監管及防範金融風險等內容。中央會推動一體化監管體系,國務院已成立了金融穩定發展委員會,一行三會將有大變動,由以往部門管理,改為以產品管理,從而加強對金融產品監管,將銀行表外業務轉到表內,降低銀行間借貸,降低對非標業務投資;對券商進行資金池管理,提升資本要求,增加透明度;報告中首次提及房地產稅,指出正在考慮立法,專家估計未來會在較成熟的一、二線城市推行試點,如上海、重慶等[註3]。

在補短板方面,將聚焦創新驅動,事實上,自去年11月以來,中國國務院及工信部連續發文,就創建“中國製造2025” 國家級示範區、深化“互聯網+先進製造業”發展、推動軍民融合促進新一代人工智慧產業發展及推進農業高新技術產業示範建設等提供指導性意見。本次工作報告中,中國今年將強化人工智慧相關研發與應用、積體電路、第五代行動通訊、新能源車等產業發展;在醫療方面,則是增加國民健保補助,並推進互聯網醫療發展。此外,中國政府已要求有關部門,完善境內上市的制度措施,同時要為境內的創新創業企業上市創造更加有利的條件。

(三)擴大對外開放,對內加快財政改革

在對外開放方面,2018年將調降進口商品稅率、放寬外資准入。中國將降低進口商品稅率水準,提出下調汽車、部分日用消費品等進口關稅,對於抗癌藥品則力爭降到零關稅。在服務貿易方面,將放寬金融與服務業准入,特別是關於養老、醫療、教育和金融等領域。2018年中國的負面清單除了進一步調整外,也將合併原外資三法,綜整成一個基礎性法律。此外,中國大陸在部分領域將逐步取消或放寬持股比例限制,同時將加強與國際經貿規則對接,創造具吸引力的國內投資環境。報告還要求進一步開放市場,對製造業、通訊、新能源汽車、醫療、教育等開放市場,降低對海外投資者於金融行業的管制等。

在財政改革方面,2018年中國大陸將進一步為企業和個人減稅8,000多億人民幣,而企業降費的目標則為3,000億人民幣。個人稅制上,將合理調整社會最低工資標準,並提高個人所得稅起徵點,此舉除可減少民眾稅負,在可支配收入增加後亦可望進一步帶動消費。此外,今年在全面實施營改增的基礎上,將推進相關財稅體制改革,如資源稅、環保稅、消費稅等。使其在進一步減輕企業稅負的同時,也提升稅收制度對經濟結構轉型的槓桿作用[註4]。

(四)污染防治攻堅戰持續進行

污染防治攻堅戰是決勝全面建成小康社會的三大攻堅戰之一,生態環境品質是全面建成小康社會的關鍵。中國環保部部長在記者會上提到,為確保2020年前打好污染防治攻堅戰,中國制定了一系列對策,包括圍繞生態環境品質改善目標、主要污染物總量減排目標、環境風險管控目標;圍繞大氣、水和土壤三大領域。

工作報告中亦提及今年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3%,重點地區PM2.5濃度要繼續下降;推行生態環境損失賠償制度,完善生態補償機制;推動鋼鐵等行業超低排放改造;開展柴油貨車超標排放專項治理;全面整治黑臭水體;嚴禁“洋垃圾”入境。

四、未來因應與建議

(一)善用優化外商投資環境之利基,作為開拓新興市場的利器

本屆兩會明確點出「積極主動擴大對外開放」的策略路線,具體措施包括降低進口商品稅率水準、大力優化外商投資環境等。例如放寬服務業、製造業、採礦業等外資准入,支持外商投資企業在大陸上市發債,以及在部分領域逐步取消或放寬持股比例限制等。另在資質許可、標準制定、政府採購中有關《中國製造2025》政策等方面,亦將對內外資企業採取一視同仁的管理措施。

從經濟層面來看,我國營建、運輸、資通訊網路等擁有相當成熟的產業技術與競爭力,實有參與「一帶一路」建設並從中獲利機會的潛力。故建議有關部會能加以協助調查相關產業參與「一帶一路」建設的商機和風險,並善用雙邊經濟合作協議及備忘錄等法律文件,做為連結和開拓亞歐廣大新興市場的利器。

此外,鑑於《中國製造2025》可能影響兩岸產業分工結構,台灣有關單位應針對《中國製造2025》的重點扶植產業項目,積極擬定相關產業轉型升級的因應政策,避免我國業者在中國力推產業升級的過程中被淘汰,如此才能在中方積極擴大對外開放的行動中取得市場利基[註5]。

(二)在地傳統台商須加速轉型,更重視中國內需市場

2008年金融海嘯爆發後,許多台商為避免國際市場震盪,而轉向與陸企合作,搶攻大陸內需市場。目前有眾多台商是陸資品牌廠商的重要合作夥伴,或其所需重要組件、中間材料的供應商。然中國自今年起,開徵新的環境保護稅,直接向排放應稅污染物的企業單位及其他生產者徵收,而本次工作報告中對於污染防治攻堅戰仍持續進行,顯示不只是環保稅開徵,未來法規將更趨嚴格,將可能增加台商的營運成本。過去以代工為主、生產型的傳統製造業台商一定要轉型,不能由於過去在陸發展的成功,而忘了轉型升級,當前,如消費升級、創新驅動、服務增長、文化價值等中國新崛起的經濟動能,都是台商必須關注的發展重點。

本次工作報告,將大量“民生紅利”政策密集釋放,如繼續減少農村貧困人口,取消流量漫遊費,提高個人所得稅起徵點,提高新型城鎮化品質,加強托幼全程監管等,顯示中國改革重點將著眼於民生領域,可望進一步帶動消費,表示台商需要更重視中國內需市場這塊大餅,特別是為了滿足人民生活福祉需求,將加速環保、醫療、健康、先進消費等領域發展。因此,除傳統台商須加速轉型外,醫療、教育等領域也帶給台商更多商機。

附註:

- 廖略珈,《中國大陸第十三屆兩會重點簡析》。

- 肖敏捷(2018.03.06),《中國改革重點著眼民生領域》,日經中文網。

- 胡一帆(2018.03.07),《瑞銀:政府工作報告的多個第一次》,鉅亨網。

- 同註1。

- 同註1。