2018全球貿易戰成因及影響研析

2018年07月 | 下載本篇文章PDF檔、簡報PDF檔摘要

就今年以來,作為全球經濟體最大的兩個國家,中美之間的貿易衝突全面升級,美國與歐盟、加拿大、墨西哥等經濟體的貿易摩擦也有加劇的傾向。全球貿易爭端升溫,將使得(1)各國被迫築起貿易限制高牆、(2)產品供應鏈緊密影響範圍廣,全球皆難以避免受到衝擊、(3)受關稅影響之產品價格波動加劇。隨著美國擴大關稅清單的內容,從原本的鋼鋁、機械設備,到現在的民生消費用品,這種單邊主義貿易保護措施所衍生的貿易摩擦案件,將會不斷上演,且未來衝突可能不再限於「關稅」手段。政府與企業都應持續關注全球貿易爭端之後續發展,包括貿易戰延燒所形成不確定因素,降低廠商投資意願,抑制整體經濟復甦力道,另企業宜思考轉移經營版圖以降低關稅衝擊,尤其應致力於發展多元化國際市場,或重組供應鏈等模式。

一、全球貿易爭端發展近況

自2017年8月美國川普總統指示貿易代表署(USTR)對中國大陸正式展開301調查以來,中美貿易之間的摩擦逐漸升溫,儘管當時外界與各家預測機構大部分都認為川普總統的商人特質使然,貿易衝突只是一種逼迫對手坐上談判桌的手段,不至於會發動大規模的貿易戰爭。然而就近期情勢發展來看,貿易爭端似乎越演越烈。作為全球經濟體最大的兩個國家,中美之間的貿易衝突全面升級,美國方面,2018年7月6日對340億美元的818項中國產品加徵25%關稅[註1],中國隨即反擊,同樣對原產於美國之大豆、農產品、汽車、水產品等340億美元的545項商品加徵額外25%關稅。為此,美方又於7月11日宣布,預計要對中國高達2,000億美元的商品課徵10%的關稅,以回應中國對美國產品的關稅報復行為。

除美中貿易紛爭外,美國與其他盟友之間也有貿易摩擦,美國自2018年6月1日開始,決定給予加拿大、墨西哥以及歐盟的鋼、鋁關稅豁免待遇不再延長,此外也提出課徵進口汽車關稅的想法,加上七大工業國(G7)高峰會不歡而散,川普總統不僅提早離席也拒簽聯合公報,使得美國與盟友關係跌至谷底。為回應川普總統對歐洲輸美鋼、鋁課徵關稅,歐盟於6月21日也針對價值28億歐元(約32億美元)美國產品進行課徵報復性關稅;加拿大同樣也做出反擊,對美國的金屬、飲料等產品徵收10%-25%關稅,據估計,受影響的美國產品總價值達166億加元(約126億美元);墨西哥則是分兩階段實施,第一階段取消北美自由貿易協定(NAFTA)對包括豬肉、土豆、和威士忌在內的多種產品的優惠關稅,第二階段的關稅則針對價值近30億美元的美國產品。

整體而言,美國與其他國家之間短期的貿易談判與衝突恐難免,也將成為影響今年全球經濟復甦的不確定性因素之一。目前看來,在川普總統態度強硬之下,全球貿易爭端短期間內應該還是會持續延燒,儘管最終貿易戰都有落幕的一天,但在此同時,關稅與貿易障礙使得物價波動加劇、就業受損、金融市場動盪,企業獲利與經濟成長下降等,已是不爭的事實。

二、美國開啟全球貿易爭端加劇之因

1. 政治考量,轉移焦點

川普總統執政已1年多,然去年11月被譽為美國期中選舉的前哨站(美國州長選舉),然選舉結果不如共和黨預期,維吉尼亞州長、紐澤西州長與紐約市長改選,均被民主黨拿下。同時,維吉尼亞州議會下議院改選,也讓民主黨議會席次也大增10席以上。這預告今年11月兩院期中選舉的席位將很可能被民主黨重新奪回掌權,這對於川普總統與其所屬政黨來說,並不是什麼好事,挽回共和黨頹勢迫在眉睫。

此外,由於通俄門事件調查尚未落幕,美國國內政治壓力巨大,川普總統急於擺脫這種信任危機,需要一些國際熱點事件轉移民眾對國內政治的注意力。而美國點燃全球貿易爭端正好在這個時候成為了一個不錯的戰略選擇。

2. 美國經濟穩健擴張,成為貿易戰後盾

川普總統自上任以來,美國經濟穩健擴張,美國商務部於5月30日公布2018年第1季美國經濟成長率(GDP)達2.2%,儘管與上一次公布的初次預估數據相比(2.3%)略有下滑,但仍為2015年下半年以來的新高,且就近期的景氣展望來看,製造業採購經理人(PMI)與非製造業採購經理人(NMI)指數雙雙上揚,且顯著高於50點臨界點以上,意味美國經濟仍維持擴張態勢。

在美國就業市場方面,美國於2018年5月的失業率為3.8%,失業率降至18年來的最低點,表示就業市場的顯著復甦,可望支撐美國經濟持續成長。而在通貨膨脹率方面,2018年5月消費者物價指數(CPI)年增率已達2.8%,為2012年2月以來最大漲幅。由於美國擺脫了2008年經濟危機後的衰退局面,經濟發展開始步入成長階段,股市表現亮眼、就業環境改善、通膨增溫等,為川普贏得了許多讚揚和信任,良好的經濟發展態勢成為了發起貿易爭端的強力後盾。

3. 憂慮中國竊取技術

中國與美國智慧財產爭端由來已久,早在1986年,當中國剛開始準備建立智慧財產制度時,美國就要求中國加強智慧財產權保護。從1989年到1996年,中美進行了4次正式的智慧財產權談判。1996年的第4次談判中美簽訂了三個協議。儘管中國於2001年加入WTO,中美智慧財產權爭端有增無減。從2005年開始,美國還對中國進行不定期審查以評估中國智慧財產權的保護情況[註2]。

若不算這次的301調查,美國歷史上曾對中國動用五次301條款。在1990年美國就將中國升級列為"重點觀察國家名單",並分別在1991年4月、1994年6月以及1996年4月三次對中國智財權實施"301調查"。1991年10月還對中國發起了市場凖入的"301調查",主要針對中國對美國商品進入中國市場設置不公平壁壘問題,在1992年談判達成協議。2010年10月,美國針對中國清潔能源政策措施啟動"301調查"。2017年8月宣佈的調查是時隔7年後美國再次對中國啟動"301調查",也是川普上任後首次對中國進行這項調查。

美國在今年3月發表了一份對中國在技術轉讓、智慧財產權保護和技術革新方面的政策、行為和實踐的301調查報告。報告指出根據WTO的文件,中國在2001年加入WTO時,保證不以轉移技術為前提條件,批准外國企業在華投資或者進口外國產品。但是,中國的高關稅和僅補貼國內製造的新能源汽車的政策,使得外國汽車製造商為了進入中國市場不得不在中國建立合資工廠。而中國工信部制定的新能源汽車准入條件以及享受補貼的各種政策,導致外國汽車製造商又不得不把電池,駕駛系統和控制系統技術,轉移給僅擁有50%股份的中方,這是中國強制技術轉移的一個例子[註3]。

根據2017年美國貿易代表署(USTR)「特別 301」報告指出,中國侵權行為普遍,竊取商業機密及網路盜版仿冒猖獗,且對外國高科技業者進入市場有強制技術轉移的要求,美國企業在中國開發或轉讓智慧財產(IP)給中國事業夥伴,作為進入市場的條件,且須在當地進行研發。中國以市場換取技術,進而鼓勵自主創新,掌握核心技術。其推動「中國製造

2025」戰略計畫,快速進行製造業創新發展,想要從「製造大國」轉變為「製造強國」,引發歐美已開發國家擔憂。

4. 貿易逆差擴大

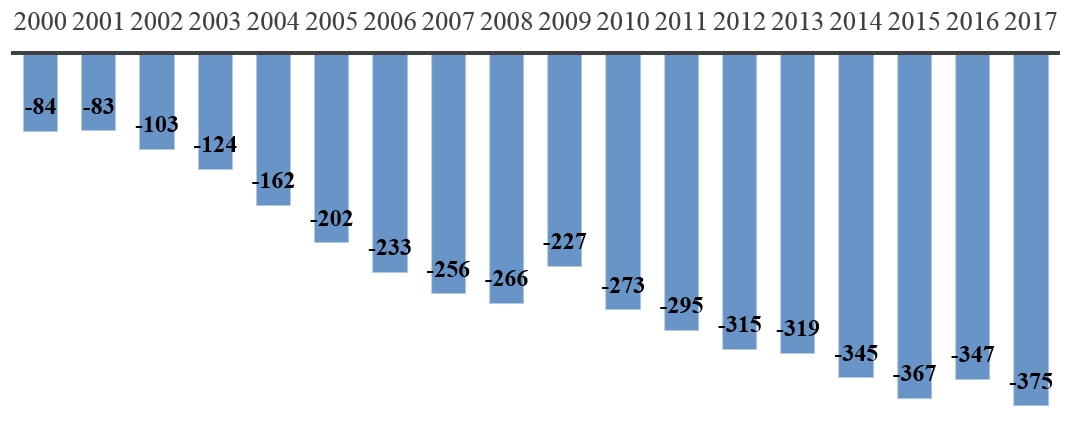

一些美國政策制定者的主要擔憂是美國對中國貿易逆差的規模有擴大趨勢,從1990年的100億美元上升到2015年的3,670億美元(如圖1所示)。2016年赤字降至3,470億美元,但2017年又升至3,750億美元。過去幾年,美國對中國貿易逆差明顯大於其他任何美國貿易夥伴。

一般認為,美國對中國商品貿易逆差較大,表明貿易關係在某種程度上是不平衡,對美國經濟造成損害。但也有其他學者認為,這種赤字在很大程度上反映了全球生產的變化以及廣泛而復雜的供應鏈的出現,中國往往是出口導向型跨國公司的最後組裝點,這些跨國公司從多個國家採購貨物。

許多專家認為,美國從中國的進口急劇增加(雙邊貿易不平衡的增加)主要是由於其他(主要是亞洲)國家的生產設施向中國轉移。也就是說,過去在日本、台灣、香港等地生產的各種產品,然後出口到美國,現在則選擇在中國生產(在許多情況下,中國當地的外國公司生產)。舉例來說,1990年,來自環太平洋國家(包括中國)的美國製成品進口份額為47.1%。2017年,該份額保持相對穩定,為47.5%,不過進口來源國比例有所調整。1990年,中國占美國從環太平洋地區進口的進口份額的7.6%,但到2017年,這一比例增加到55.4%。換句話說,在1990年至2016年期間,中國作為環太平洋國家美國製成品供應商的作用急劇增加,而其餘環太平洋地區(不包括中國)對這些產品的相對重要性急劇下降。部分原因是許多跨國公司將其出口導向型製造設施從其他國家轉移到中國[註4]。

圖1 2000-2017年美國與中國的商品貿易平衡(單位:十億美元)

資料來源:Wayne M. Morrison (2018).

三、全球貿易爭端升溫之可能影響

1. 各國被迫築起貿易限制高牆

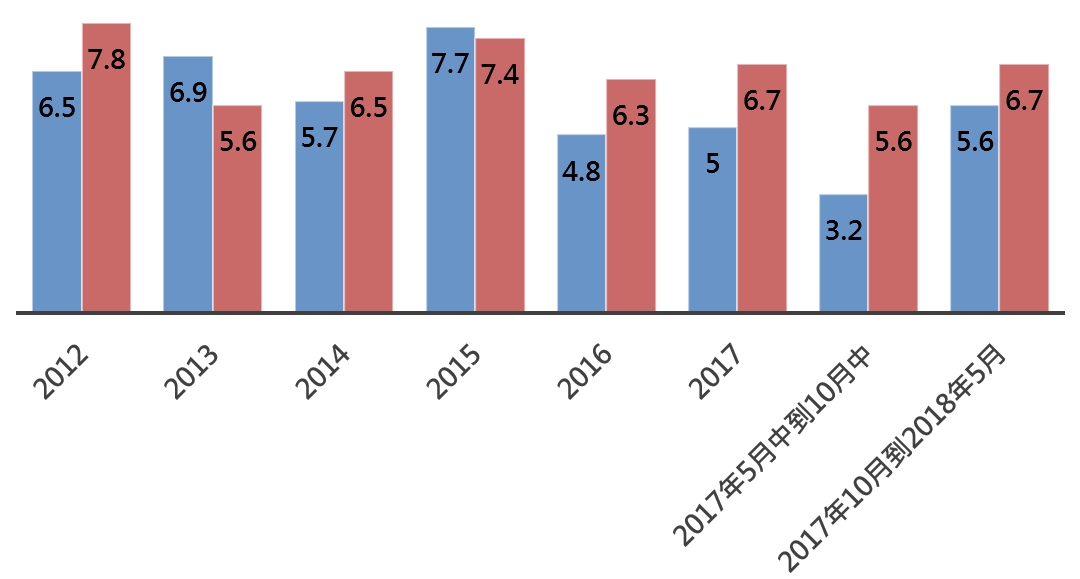

WTO每半年都會發布的《二十國集團(G20)[註5]貿易措施監察報告》,內容焦點包括二十國集團成員國與商品貿易有關的措施。根據2018年6月最新出版的報告指出,G20經濟體在監測期間(2017年10月16日至2018年5月15日)採取了39項新的貿易限制措施,包括提高關稅,更嚴格的海關手續,徵收稅收和出口關稅。這相當於每月平均近5.6項限制措施,顯著高於上一監測期的記錄。不過,G20經濟體在監測期間亦實施了47項旨在促進貿易的措施,包括取消或降低關稅,簡化進出口海關手續和減少進口稅。在每月近6.7項貿易促進措施中,略高於上一期的記錄(如圖2所示)。

在監測期間,進口促進措施(827億美元)的貿易覆蓋率雖高於進口限制措施(741億美元),但僅為上一期監測期間的一半。然而,進口限制措施的貿易覆蓋範圍是2016

-17年同期的1.5倍以上。在貿易救濟措施方面,與前一時期相比,監測期間G20經濟體的調查啟動略有增加,終止量大幅成長。貿易救濟調查的啟動幾乎占監測期間所有貿易措施的一半(49%)。本報告中記錄的貿易救濟措施的貿易範圍估計為523億美元,遠高於之前的紀錄。

整體而言,自2018年上半年,G20每月貿易限制措施大幅增加,雖然目前仍不及2012-2015年的平均水準,不過G20經濟體內新的貿易限制措施的顯著增加應引起國際社會的真正關注。自下半年以來,各主要國家已經公布了其他貿易限制措施,因此近期貿易關係的惡化可能比WTO這份報告所記錄的更糟。

圖2 G20貿易促進措施與貿易限制措施—每月平均件數

資料來源:WTO秘書處

2. 產品供應鏈關係緊密,各國皆難逃其害

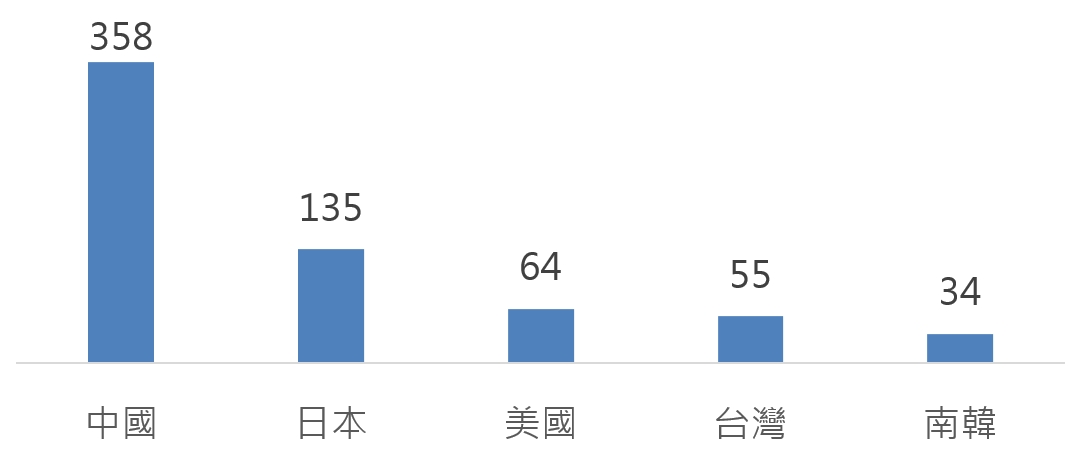

根據Apple公司指出,公司使用200多家企業供應商,在全球擁有近900家工廠,如圖3所示,2017年這些供應商的前五大國家來源是中國(358家),日本(137家),美國(64家),台灣(55家)和韓國(34家)。不只有蘋果公司,其他美國大公司所屬的供應商在許多國家都設有工廠。例如,英特爾公司有10個向Apple提供產品的工廠,其中三個位於美國,兩個位於中國,兩個位於馬來西亞,一個位於愛爾蘭、以色列、馬來西亞和越南。

蘋果iPhone主要由台灣公司(富士康與和碩)在中國組裝,使用從國外進口的一些中間產品(也有一些是使用從外國公司在中國生產的中間產品)。一般認為,中國iPhone生產中的附加價值相對於產品的總價值來說很小,因為它主要涉及組裝外國製造或外國擁有的零件。另一方面,Apple公司被認為是iPhone銷售的最大單一受益者(就毛利而言)。但是,傳統的交易數據並不能準確地歸因於製造iPhone的每個階段所產生的增值。相反,當美國從中國進口iPhone時,美國的貿易數據幾乎將產品的全部價值歸因於中國,所以有人會認為誇大了美國對中國貿易逆差的規模。

整體而言,蘋果產品表明,全球供應鏈的快速變化使得解釋美國貿易數據的影響變得越來越困難,因為雖然它們可能顯示出從哪裡進口產品,但它們往往無法反映誰從該貿易中獲益。因此,在產品供應鏈關係越趨緊密,貿易戰一旦開打,全球都將受害。

圖3 為蘋果公司提供服務的設施的前五個國家/地區

註:包括全球範圍內的材料,製造和產品組裝供應商。

資料來源:Apple公司2017年供應商名單。

3. 受關稅影響之產品價格波動加劇

由於中美貿易戰持續升溫,美國和巴西(占全球出口約佔80%的國家)的大豆價格走勢完全不同。在美國方面,美國農民2017年約向中國出口價值14億美元的大豆,約占美國大豆總出口的一半,然在美國政府六月中宣布關稅制裁後,中國政府祭出報復性反擊,表示將對包含大豆在內的659項、價值約500億美元的美國進口商品,課徵25%關稅,美國農作物出口成中國首要攻擊目標。受到預期美國大豆需求大幅減少的情況下,美國大豆期貨價格因此暴跌,從6月初每英斗1,019.50美分一路下滑至7月13日每英斗819美分,下跌幅度高達20%,創下近10年來新低水準。

與此同時,在巴西方面,據外媒報導指出,由於中國對美國農產品課徵高關稅,導致巴西大豆期貨價格飆升,8月份美國巴拉那瓜港口裝載的大豆價格比芝加哥期貨每週多出2.21美元,這是自2014年數據開始以來的最大差距。且自今年5月底以來,溢價增加了兩倍多。

此外,棉花是中國加徵進口關稅清單上的另一種大宗商品。考慮到中國是美國棉花的第二大買家,隨着貿易緊張局勢升級,美國棉花期貨價格已經大跌,從6月初每磅下93.5美分滑至7月中的87.86美分。中國將試圖從澳大利亞、西非和巴西等供應源購買更多的棉花,另一個主要的棉花生產國印度也很可能因此獲得更多的市場份額。

據OPEC(石油輸出國組織)7月份報告表示,2017年和2018年世界貿易的蓬勃發展有助於推動經濟成長,從而推動對原油的需求。雖然目前全球貿易壁壘的重新出現對全球經濟的影響微乎其微,然而,如果貿易緊張局勢進一步加劇,並且考慮到其他不確定因素,可能會對商業和消費者情緒造成壓力,這可能會對投資,資本流動和消費支出產生負面影響,從而對全球石油市場產生負面影響。

整體來看,中美貿易戰7月6日正式打響,雙方首次互相向對方340億美元的商品加徵關稅,商品包含煙、酒、糖、肉、魚、奶和汽車業。對進口商品徵收的關稅很可能會轉嫁到消費者頭上。在有些情況下,影響可能極小。然而,有些產品的價格可能會大幅上漲。

四、結論

隨著美國擴大關稅清單的內容,從原本的鋼、鋁、機械設備,到現在的民生消費用品,項目牽涉範圍非常廣,受到全球化浪潮影響,全世界分工精細,各國都有可能直接或間接受到波及,不可掉以輕心。雖然這次清單對於臺灣出口衝擊最大的資通訊產品並未列入清單中,但未來貿易戰若持續擴大,資通訊產品恐就很難避開,對臺廠的衝擊將會增加。

此外,中國接下來的反擊很可能不再限於「關稅」手段,有可能透過直接取消對美飛機採購訂單,或透過貶值方式來減輕關稅加徵壓力,或打壓美商在中國境內生存空間等方式反擊,讓美中貿易戰進入下一型態交鋒。未來這種單邊主義貿易保護措施所衍生的貿易摩擦案件將會不斷上演,政府與企業都應持續關注全球貿易爭端之後續發展,及早採取因應措施。

貿易戰對臺灣產業影響來看,據經濟部表示[註6],截至目前為止,中美雙方互相加徵關稅對於臺灣的影響有限。除網通設備、中低階自行車及零組件、工具機零組件等產業,由於這些廠商在中國布局較多,且最終產品多以出口美國為主,是主要受負面影響的產業類別。包括印刷電路版、顯示器、LED等電子產業及紡織業等,因最終成品並未納入美國課稅清單中,因此不受影響。家電、重電、機械、工具機、車輛及汽車零組件等產業因主要生產基地仍在臺灣,在中國設立生產據點及由臺灣出口,以供應中國市場所需,因此所受到的影響亦有限。

整體來說,臺灣廠商短期間受中美貿易摩擦的影響不大,但業者仍擔憂中國品銷美受阻後可能流入臺灣市場或其他國家市場,對臺灣產品帶來競爭,加上全球經濟仍在復甦中,中美貿易戰持續延燒,將變成不確定因素,降低廠商投資意願,導致復甦力道受到壓抑,出口導向的台灣很難不受到影響。

最後,為了降低中美貿易戰的可能影響,企業應思考轉移經營版圖以降低關稅衝擊,尤其應致力於發展多元化國際市場,考慮重組供應鏈,改變過去在穩定、開放貿易政策下打造出來的模式。

附註:

- 瞄準「中國製造2025」價值160億美元的相關商品,加徵25%關稅,惟實施日期尚未決定。

- 孫鵬飛、黃姍姍,《中美知識產權貿易爭端問題的研究》,中國論文網。

- 刑予青(2018.07.09),《中美貿易戰的辯論:美國先勝一籌》,FT中文網。

- Wayne M. Morrison(2018.04.16), ”China-U.S. Trade Issues,” Congressional Research Service。

- 二十國集團由19個國家和歐盟組成。這些國家包括阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、中國、法國、德國、印度、印尼、義大利、日本、墨西哥、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、南非、韓國、土耳其、英國和美國。二十國集團成員國合計的總產值占全球4/5以上,貿易量占全球3/4,人口占全球近2/3。

- 工業局 (2018.07.13),《經濟部邀集業者就美301條款可能影響進行意見交流》,新聞稿。