日本能源戰略對台灣的啟示

2018年07月 | 下載本篇文章PDF檔、簡報PDF檔摘要

能源是經濟發展的命脈,任何一個國家都將能源安全視為最重要的戰略之一。日本在2002年制定能源基本法,於2003年起陸續公布規範中長期能源戰略的「能源基本計畫」,今年7月甫通過的「第5次能源基本計畫」(新計畫)係基於「巴黎協定」,揭示中長期2030及2050年的新能源政策方向,甚至對2050年提出更高度的「3E + S」,強調創新的安全、提高技術自給率、脫碳化、強化產業競爭力等,並以能源轉型和脫碳化作為未來的挑戰。由於台日能源結構相似,皆以進口為主,日本新計畫規劃方向可作為台灣能源永續發展策略的參考。新計畫對台灣啟示包括:為削減溫室氣體、排碳、低碳以及脫碳化趨勢下,應再生能源作為主力電源化、並在能源安全下,可透過合理利用核能源來實現 3E 目標。此外,日本積極發展能源技術,包括氫能等新能源議題或核燃料循環等領域具備全球先進技術資產,未來可藉由台日合作,共同建立新的產業發展模式。

一、前言

能源是經濟發展的命脈,世界上任何一個國家莫不把能源安全視為最重要的戰略策略。日本因能源匱乏,經濟發展還是依靠進口能源來維持。近幾年來全球能源市場出現較劇烈的轉變,原因在於美國頁岩油氣的革命及川普總統能源政策主軸的改變,美國由消費大國轉向成為生產大國的同時,國際間能源貿易流向、供需與市場價格、技術發展及各國能源戰略布局等都產生質變與量變。隨著全球能源需求日益成長、氣候環境問題也日益嚴重之下,巴黎協定溫室氣體減量已蔚為潮流,讓各國所推動的能源政策出現轉型調整的時候。

日本政府有鑒於對能源進口的高度依存度,自2002年6月起推動能源基本法,除了規範日本的中長期能源戰略外,並設定能源基本法計畫至少每3年檢討一次。隨著「巴黎協定」生效,確立了全球抗暖化的長期目標,主要國家均致力於能源系統脫碳化(decarbonization)的技術發展,同時國與國間、企業與企業間正進行「脫碳化能源技術霸權」競爭而陸續制定相關政策。

日本為世界能源的主要參與者之一,更是最大的能源消費國和進口國之一,在2018年7月3日所通過「第5次能源基本計畫」的戰略重點為何?由於台灣能源情勢與產業結構與日本有很高的相似度,台灣為達到2025年非核家園目標,也處於能源轉型的階段,因此,透過瞭解日本能源基本計畫的演進及最新進展,可提供台灣未來能源產業發展之參考。

二、日本能源政策演進

日本一直以來高度依賴進口能源,其能源使用的轉折點與其能源政策演變有高度的相關性。兩次的石油危機讓日本能源政策重心放在穩定能源供應之上,隨著經濟長足發展,強調低成本的能源使用來增進經濟效率。另與溫室氣體減排相關的京都議定書及巴黎協定,或東日本震災後福島核事故等皆深深地影響日本能源政策的規劃。

(一)1960年代日本能源自給率遽降

1960年代以前日本主要能源來自國內生產的煤碳,但為了加速經濟成長,能源需求不斷地增加,加上國際油田大量開採提升能源效能下,日本自中東進口廉價的石油,並在1969年經濟規模超過德國成為僅次美國的西方第二大經濟體,能源自給率10年內從58%減少到15%。

(二)1970年代能源政策首重穩定供應

由於日本已經轉向使用原油,然而在1973年及1979年的兩次石油危機下,不僅電費隨之飇升,電費的消費者物價指數從1970年到1980增加103個百分點,造成國內物價的高漲。日本開始加大地緣政治風險意識,能源政策以確保「穩定供應(energy

security)」為首,如表1所示。另節能的概念開始被廣泛認可,也開啟對“石油替代能源的多元化”的探索。

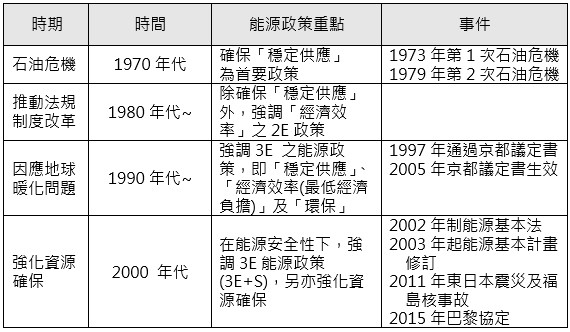

表1 日本能源政策演變

資料來源:本文自行整理。

(三)1990年代強調3E的能源政策

1980年代期間為了促使日本經濟持續發展,陸續透過規制改革來提升經濟效益,能源政策除了穩定供應外,亦強調「經濟效率(economic efficiency)」實現低成本能源之政策。1990年代世界各國開始意識到”全球暖化”議題,1997年通過「京都議定書」[註1],環保已漸成為日本能源的價值主軸,再加上全球化時代突顯的環境問題及原油資源競爭加劇等問題,能源戰略往全面和綜合協調方向發展,即在原有的實現能源供應、經濟效率下,加入環境保護(

Environmental Protection) 的協調發展,同時重視3E因素的均衡利用,包括積極開發新能源和再生能源,並合理利用核能源來實現

3E 目標,並要加強能源的環境協調性、控制能源總體消費,減少碳排放,走向脫化石類能源,提高能源效率等能源環境戰略。

(四)2000年代後能源政策重點由3E轉向3E+S

2002年日本政府通過《能源政策基本法》(Basic Law on Energy Policy)推行全面統一的能源政策,除了規定能源供需的基本方針和政策的各項原則,如「確保穩定的能源供應」、「與環境和諧共存」,以及「利用市場機制」等,也提出長期且全面的「能源基本計畫」[註2],並且每隔3年會進行檢討修訂等。

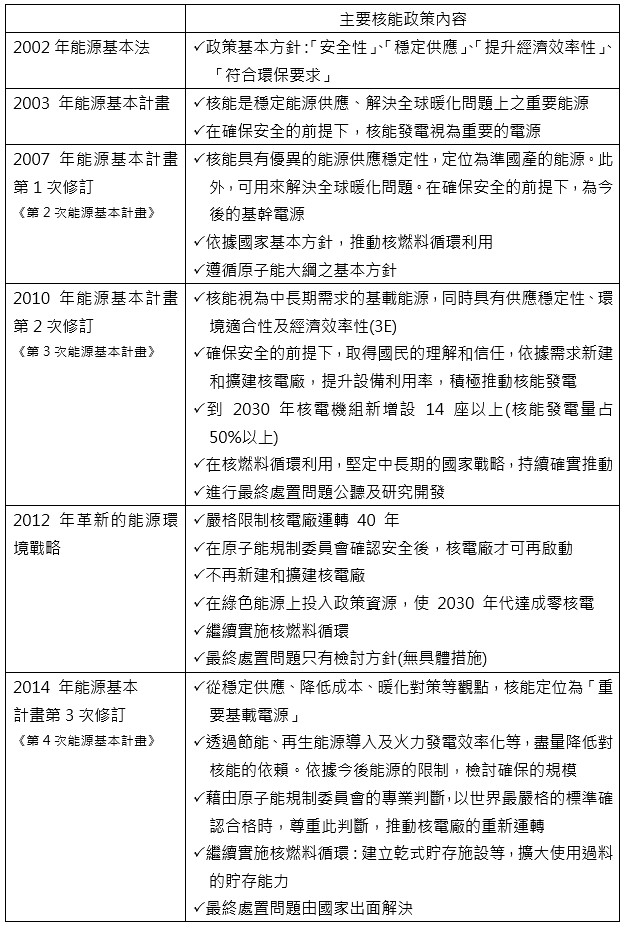

由於核能屬低碳的準國產能源,具有穩定供應性和效率性,運轉成本低廉且運轉時不排放溫室氣體,為重要的基載電源[註3],因此從第一次石油危機後核能已成為日本國家發展戰略優先事項。因此,從表2可瞭解在2011年以前,核能發電被視為日本脫離對原油依賴、確保能源供應,以及減少石化燃料的使用,對抗全球暖化對策的重要能源之一[註4]。像 2005 年《中長期能源戰略》,2006 年《新國家能源戰略》及2007年《能源基本計畫》等皆強調要推動核電發展, 2010 年《能源基本計畫》則提到要進一步大力發展核電事業等。

表2 歷次日本能源基本計畫中的核能政策重點

資料來源:本文自行整理。

而2011年3月11日東日本大地震,東京電力公司福島第一核電廠事故,為全球自1986年車諾比核電廠事故以來最嚴重的核能事故,讓日本的能源政策產生重大轉折,除了遵守能源穩定供應,經濟效率和環保的協調發展外,也重新認識能源的重大原則—能源安全。2012

年「革新的能源環境戰略」更制定2030 年代「零核電」方針。

在2014年制定的“能源基本計畫(第3次修訂)” 成為震後第1次能源政策修訂,其指導思想是「3E+S」原則,即以能源安全性(Safety)為前提,達到3E的協調發展,也就是安全性與穩定性、經濟性和環保性的平衡統一。因此,以建構「多層化與多樣化的彈性能源供需結構」為主張,設定2030

年要達成再生能源電力占22%-24%為目標,就是減少對核電的依賴性和政策,並加速引進再生能源。

2015年聯合國《氣候變化綱要公約》第21屆締約國大會(UNFCCC COP21),通過「巴黎協定」 (Paris Agreement),締約方協議未來共同努力讓地球氣溫增幅,控制在與前工業時代相比最多2℃內的範圍,且應努力追求前述升溫幅度標準續減至1.5℃內的更艱難目標。

三、日本第五次能源基本計畫

由於各國的能源政策主要仍是追求「3E+S」的原則。然而,實際上很難只採用一種能源就可滿足「3E+S」。因此,許多國家均依據能源情況與未來發展,利用各種能源的組合,制定符合「3E

+ S」的能源政策。日本也不例外,今(2018)年7月3日內閣府甫通過《能源基本計畫第4次修訂》(通稱為第5次能源基本計畫,本文以下以新計畫稱之),是基於日本國內外能源情勢變化,揭示中長期2030及2050年的新能源政策方向,甚至對2050年提出更高度的「3E

+ S」,強調創新的安全、提高技術自給率、脫碳化、強化產業競爭力等。其中的重點:

(一) 能源政策原則-加入新理念的「3E+S」

新計畫的主要指導原則是「3E+S」的升級版,即賦予更高度的「3E+S」新理念,包括強調安全優先的前提下,要貫徹通過技術創新和治理結構改革,保障的新能源安全觀念;在穩定性方面,強調在提高資源自給率的同時,也注重提高技術能量自給率,確保能源選擇的多樣性;在經濟效率方面,則是降低供給成本的同時要考慮強化日本產業競爭力的因素;在符合環保方面,2030年溫室氣體排放要比2013年削減26%,到了2050年則要削減80%,實現從「低碳化」邁向「脫碳化」的新能源目標。

(二) 主力電源化設定為再生能源

為了鼓勵再生能源發展,日本自2012年7月實施再生能源固定價格收買制度(Feed-in Tariff, FIT),執行至今,不僅再生能源裝機容量成長2.7倍,發電量占比也由2010年的10%上升到2017年的15.6%。其中水力發電受制於水資源的限制而長期皆有7.6%的占比,而太陽能成長幅度最為快速,2017年太陽能占日本總電量已達到5.7%,生物質、風電和地熱等發電的占比分別為1.5%、0.6%、0.2%。另日本政府將再放寬海上風電和地熱發電的政策管制,積極推動擴大生物質發電,實現各類再生能源的平衡協調發展。

目前日本再生能源係依靠加徵再生能源附加稅來運行,其成本相對較歐洲各國高出許多,造成再生能源普及率落後的重要因素之一。以2018年度再生能源附加稅估計達3.1兆日圓,但依經濟產業省資源及能源廳估計實現2030年市場目標,則每年需徵收3.7-4兆日圓。因此,為降低再生能源發電成本,則須修改現行的再生能源固定價格收買制度、推廣實行招標制等,逐步取消再生能源補貼,實現再生能源經濟自立,減輕國民過於負擔再生能源附加稅。

且為擴大再生能源的消費,也須增加電網的胃納量,提高電網調峰調頻能力,解決再生能源併聯“慢、難、貴”的問題。同時,新計畫也提及要加快再生能源與蓄電池等組合技術以及虛擬電廠[註5](Virtual Power Plant, VPP)、逆向潮流調控技術[註6](Vehicle-to-grid,V2G)、電轉氣技術[註7](Power-to-Gas for Renewables Integration, P2G)的開發和應用,並深化電力與能源體制改革,創設新的綠色電力交易市場。

(三) 核能發電定位為「重要的基載電源」,推動核燃料循環

有鑑於福島核事故後,日本內部強烈反核輿論壓力,核電政策採取較模棱兩可的態度,一方面提出要減少對核電的依存度;另一方面也強調核能發電作為“重要的基載電源來源”,是實現脫碳化目標的重要選擇,在繼續推動安全前提下的重啟核電,以達到2030年實現核能電力僅占20-22%,零排放電力占44%的目標。以目前正在運轉的9座核電機組,2017年發電量占日本總發電量的2.8%來看,要實現2030年的占比目標,至少須30座核電機組運轉,再依40年服役期限要求(現行法規至多延長到60年),預計僅有20台可投運機組,滿額發電占比僅達12%[註8],新計劃雖迴避新建或替換老機組問題,提出今後將開發具有安全性、經濟性和機動性優勢的堆型,小型模塊化核反應爐[註9](SMR)將是日本未來開發的重要選項。

另外,提出繼續推動核燃料循環技術路線的方針,截止2016年底,日本核燃料庫存量為1.8萬公噸,核燃料所分離的鈽庫存量高達47公噸,可生產6000發核彈頭,引發美國際社會的擔憂,新計劃表示要採取措施削減鈽的庫存量。

(四) 發展清潔高效火力發電

新計畫首次提出通過淘汰落後低效火力發電技術裝備,發展清潔高效火力發電。火力發電定位在“實現能源轉型和脫碳化目標過渡期的主力電源”,到2030年平均發電效率要求達到44.3%。

2017年火力發電占比仍高達81.6%,其中主要的燃煤、燃氣及燃油等發電方式的占比分別為30.4%、38.7%及4.1%,到了2030年目標,則將分別減少至26%、27%和3%。燃煤發電作為基載電源具有價格低廉、供給穩定的優勢,更是擴大可再生能源利用的重要備用電源,但由於其排放和污染嚴重,必須淘汰低於最新式超超臨界[註10](Ultra Super Critical , USC)級的落後低效火力發電技術裝備,推進整體煤氣化聯合循環發電系統[註11](Integrated

Gasification Combined Cycle, IGCC)、煤氣化燃料電池系統[註12](Integrated Gasification

Fuel Cell, IGFC)等清潔高效的新一代發電技術的應用,加快碳捕獲、利用與封存技術[註13](Carbon Capture,Utilization

and Storage, CCUS)的開發。天然氣能源效率高,溫室氣體排放少,供給風險低,是目前重要的中載電源。

發展高效燃氣發電將是日本未來火電轉型的重要方向,重點是推廣超高溫燃氣輪機聯合發電系統[註14](Gas Turbine Combined Cycle,

GTCC)與燃氣輪機燃料電池聯合發電(Gas Turbine Fuel cell Combined Cycle, GTFC) 及熱電聯產技術,可加快分布式能源的布局,從而推動工業領域的天然氣利用和普及。燃油發電為尖峰電源,石油主要用於應急發電,更多地用於交通運輸和化工行業。

基於化石燃料幾乎全部依賴進口的現實,日本不僅要盡量在資源供給國分散採購,還要採取提高上游資源自主開發比例,構建靈活透明的國際市場,參與亞洲能源價值鏈等措施來保障資源供給。像煤碳上游開發比例要維持在2016年的6成,油氣則從2016年的27%提升到2030年的40%,同時也會加強近海油氣資源勘探,加快可燃冰[註15]的商業開發進程。

(五) 節能和氫能是因應氣候變遷政策的重要推手

由於2030年設定的目標包括能耗總量要削減5030萬公秉(KL),年均削減量為280萬KL,耗能強度與2012年相較,要減少35%。在各主要領域方面,包括新建公共建築到2020年,新建民間住宅到2030年均實行“零能耗建築”法定標準,同時擴大領導者制度適用範圍。在交通運輸領域,新能源汽車銷售目標到2030年要達到新車市場的50%-70%,同時大力推廣自動駕駛技術系統的實際應用。

在工業領域,以實現年均節能1%為目標,但因石油危機後日本節能水準已居全球前列,近年來能源效率提升不大。因此,新計畫提出必須大量採用人工智能(AI)、物聯網(IoT)、大數據等技術,透過產業鏈需求側橫向和縱向的連動,以及機器設備的資金融通等策略整合。

另一方面,日本亦將氫能視為因應氣候變化和能源安全保障的利器,氫製備可取自多種多樣的一次能源,具有可儲可運的優點,為此而制定建設「氫能社會」的氫能基本戰略目標,提出要構建製備、儲存、運輸和利用的國際產業鏈,積極推進氫燃料發電,擴大燃料電池及其汽車市場,預估到2030年普及家用燃料電池530萬台,普及燃料電池汽車80萬台。

四、中長期能源政策差異

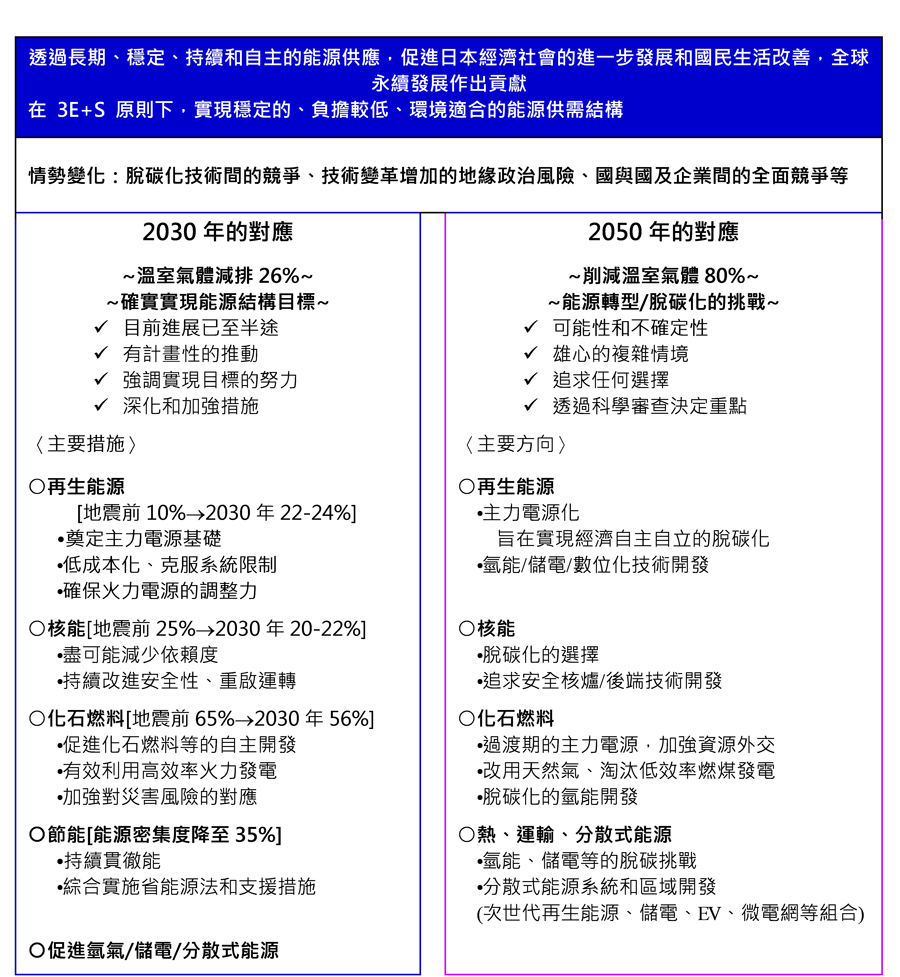

福島核事件後,日本能源自給率從2010年度的20%降至2016年度的8.3%,是先進國家能源自給率最低的國家之一,為了彌補資源不足劣勢,新計畫依據未來可能的能源情勢,不再拘泥過去的定義,提出利用能源技術優勢,將能源技術能量視為能源安全保障、穩定供給、脫碳化目標,以及提高產業競爭力的優勢資源。相較於2030年能源政策方向,如圖1所示,係訂出實現溫室氣體減量26%的目標,建立出同2015年電源結構目標(再生能源22~24%、核能20~22%、火力發電56%)。

對2050年能源政策則提出的更有高度的戰略新概念,即在未調整2030年各項能源目標下,要實現脫碳化的能源情境。日本基於巴黎協定生效,全球脫碳化技術可能產生創新性變革,不僅有助於能源效能的提高,也增加地緣政治的風險、國家間和企業間的對能源技能的競爭。為了實現「2050年溫室氣體減量80%」及能源轉型的挑戰,新計畫針對能源技術發展的可能性和不確定性,及全球能源情勢變化不明朗化,無法精確預測2050年能源長期展望,因而不再採2030年單一情境分析法,設定各別能源的數值目標方式,改採用多元化的複線情境、追求所有能源可能選擇方向,並依據最新的資訊和技術動向進行科學的審查,決定要投入的重點,將追求各種能源選擇方案的可能性。

因此,關於各種能源的主要設定方向,包括再生能源視為經濟自立和「脫碳化」的主力電源;在核能方面,首要先恢復社會的信任,著手加強人才、技術及產業基礎,尋求具有優良安全性、經濟性、機動性的核反應爐,並解決核廢料處置的技術開發等,使其成為「脫碳化」選項之一;在化石燃料方面,雖是能源轉型過渡期的主力能源,但為確保穩定供應及提升效能,應改用燃氣發電,淘汰低效率的燃煤發電等。其他能源則透過各領域的技術創新,促進節能、進行氫能和蓄電池等脫碳化技術開發、建構分散式能源系統等作為發展方向。此外,新計畫也提及為達成2050年中長期的能源轉型和脫碳化目標,實現路徑也不再強調各個子能源系統內的單一行動路線圖,而更注重能源政策、能源外交、能源產業鏈與基礎設施重構、能源金融等四位一體互動的「總體戰」。

圖1 日本2030年及2050年中長期能源政策比較

資料來源:經濟產業省,《新しいエネルギー基本計画の概要》,2018年7月3日。

五、對台灣能源轉型的啟示

根據能源發展綱領,現階段台灣能源政策核心價值,主要以「能源安全」、「綠色經濟」、「環境永續」與「社會公平」四大面向為目標,促進能源永續發展。去(2017)年從1月首發的電業法修正案通過,確定「綠能先行」與「2025非核家園」入法;6、7月電業法相關子法規逐次公布;到10月預計新版電價公式推出,皆顯示了政府推動能源轉型的決心。近年來減碳也成為全球顯學,台灣亦向國際社會提出相關承諾,然而在「減碳」與「非核」的兩大政策壓力下,讓整體能源政策遇到前有未有的難題。尤其是「電力需求」議題成為新的關切點,包括用電需求增加與核電機組歲修及停機的情況下,電力供給的減少及備用容量率持續下降,造成社會對限電的恐慌;在非核家園目標下,用電需求增加皆由火力發電供應,所帶來碳量及空污的增加,亦受到社會輿論抨擊。因此,到了2025年時台灣將完全停止核能發電,同時台灣也承諾以2005年為基礎,到2030年把溫室氣體排放量減少20%、到2050年減少50%的減排目標。然而要達到廢核與減碳的雙重目標,現階段能源轉型的作法必須大幅增加再生能源,包括透過太陽能發電,以及離岸設施為主的風力發電等。

台灣與日本同為高度依賴進口能源國家,經濟體系與產業結構類似,相較於我國,日本亦推動節能相關政策多年,比起我國也更早遇到了許多相關問題。像新計畫將再生能源定位為主力電源化,就要實現從「低碳化」邁向「脫碳化」的能源轉型新目標;另推動的核電重啟,在能源安全下同時配合理想的能源配比組合,確切做好相對因應措施,達到3E的目標。

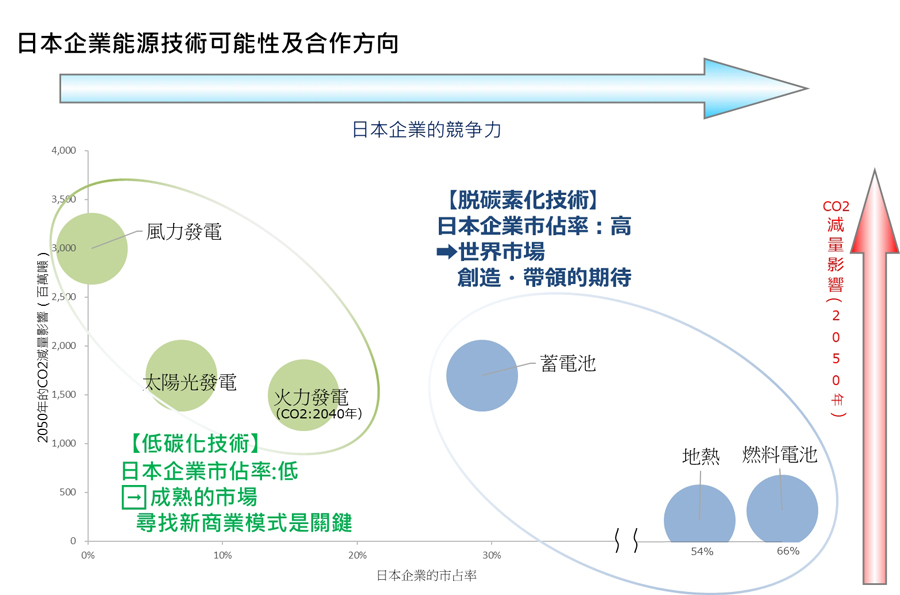

此外,隨著能源技術不斷進步和成本接連下滑而再生能源加快普及推廣速度,同時包括氫能等新能源產業出現,投資和技術開發大多集中於儲能、電動汽車、分布式能源、智慧能源等領域而形成多樣的新業態和新業種。因此,新計畫實現能源轉型目標的關鍵在於要有顛覆性的技術創新。目前,日本在低碳化技術(高效率火力發電、太陽能、風力等)的市占率較低,但日本企業在脫碳化技術應用包括氫能等新能源,或者是燃料電池、核能、蓄電池、地熱等領域皆具備全球最先進的能源技術資產,擁有引領世界脫碳化技術潮流的潛力,如圖2所示。因此,業者亦可經由台日長期的合作關係,共同針對新能源或技術等議題建立互相切磋交流模式。以氫能燃料電池為例,台灣燃料電池夥伴聯盟的廠商多次透過參加日本氫能燃料電池展,汲取國際最新發展資訊,也針對日本國內推動日本氫能社會或日本水素(氫能)供給利用技術協會(HySUT)等相關人士進行會談,蒐集日本氫能基礎設施供給規劃經驗,以利未來兩國產業或企業間進行相關議題的合作。另也透過台經院與工研院等智庫建立國際交流平台,與Hydrogenics、Greenlight、Quadrogen等知名國際大廠洽商等。

圖2 日本企業的能源技術與市占率

資料來源:同圖1。

附註:

- 係於1997年12月在日本京都召開「第三次締約國大會」,共有159個締約國、250個非政府組織及各媒體參加,主要規範各締約國須於2008年~2012年期間將該國溫室氣體排放量降至1990年水準平均再減5.2%。

- 係由綜合資源能源調查會聽取各方意見,經濟產業部長擬定草案,最後由內閣會議批准。

- 所謂「基載電源」係指地熱、水力、核能、煤碳等,發電(運轉)成本低,可24小時持續運轉,穩定的發電;「中載電源」,如天然氣等,發電(運轉)成本比基載電源為高,可依電力需求動向機動調整電力輸出;「尖峰電源」如石油、抽蓄水力等,發電(運轉)成本最高,可依尖峰電力需求機動調整電力輸出。

- 推進核能戰略的同時,日本還反復強調要致力於發展非化石能源,即發展太陽能、風能、地熱、水力等低碳和零排放能源。

- 係先進國家近年來積極整合再生能源、電動車、需量反應之創新服務商業模式。虛擬電廠係透過中央控制資訊平台,藉由能源服務公司(ESCO)或用戶群代表(Aggregator),能有效整合分散式再生能源發電系統,搭配用戶端之電動車或儲能系統、需量反應(Demand Response)動態電價方案,甚至智慧家電、智慧建築、智慧社區、智慧工廠、智慧城市等,形成所謂能源網際網路(Energy Internet)新型態的能源經濟體制。

- 係用於電動汽車與電網系統間轉換的技術。如電動汽車不使用時,車載電池的電能銷售給電網的系統,而車載電需要充電,電流則由電網流向車輛。

- 係將電力轉換為氣體燃料的技術,電轉氣系統可部署為風場或太陽能發電的附件裝置。目前在使用的有3種方法,均使用電力,藉由電解將水分解為氫氣和氧氣。包括將電解水所產生的氫注入天然氣網、或用於運輸或工業中;將氫結合二氧化碳轉化為甲烷,再送入天然氣網;從沼氣提煉器與氫混合後,使用木氣爐(wood gas generator)等,提升沼氣質量再注入天然氣網等技術。

- 周杰(2018.7.10),《最新日本能源中長期發展規劃“新看點”》,中國經濟網。

- 係由英國努斯蓋爾動力公司(UK NuScale Power)研發,目前已經通過美國核能管理委員會(NRC)的第1階段審查。這種反應爐是從工廠中量產,因體積不大(約19公尺長)可用火車和大卡車運輸,到電廠預定地不需要複雜安裝工程。它的功率約為50百萬瓦,雖不如現有核電廠900百萬瓦那麼強,但是非常適合在不需要大電力的農村、郊區和海島上使用(像澎湖縣的尖山發電廠1部機組是10百萬瓦的柴油發電機)。這將是民用核能發電更為普及,也是低碳能源。

- 為目前最先進技術、高效率的燃煤機組,排放接近燃燒天然氣的機組,能在供電穩定與環保之間取得平衡。因為超超臨界機組,在工作時的壓力、溫度遠高於水的臨界點,所以燃煤效率也就越高(每發一度電的燃料消耗量較舊機組低)即煤的消耗量減少,也相對減碳。

- 係將煤氣化技術和聯合循環相結合的動力系統。在該系統中煤或其他碳基燃料在氣化爐中的欠氧和高壓環境下氣化後經過除塵、脫硫的淨化,成為清潔的天然氣 - 合成煤氣(合成氣),再使用燃氣蒸汽聯合循環發電技術發電。

- 為IGCC加上燃料電池(IGCC + Fuel Cell)之整合發電系統,煤碳氣化所生成之合成氣作為高溫燃料電池之燃料以發電,IGFC效率可達60%以上。

- 即把生產過程中排放的CO2進行提純,再投入到新的生產過程中,可以循環再利用,而不是簡單地封存。與CCS相比,CCUS可將CO2資源化,產生經濟效益,更具有現實操作性。

- 日本三菱及日立曾在2016年獲得香港火力發電站燃GTCC設備訂單。

- 目前日本與中國在東海已進行合作,另在愛知縣東部海域地層由可燃冰取得天然氣等。