南向政策—醫療器材輸出為例

2018年09月 | 下載本篇文章PDF檔、簡報PDF檔摘要

依據BMI Research的研究報告指出,2017年全球醫療器材市場規模約為3,598億美元,預估2020年可成長至4,253億美元,2017-2020年之年複合成長率約5.7%。其中亞洲地區醫療支出成長最快。政府在規劃新南向政策時,也以我國醫療產業的優勢作為推動新南向的重點措施之一。從我國醫材輸出主要新南向國家比重僅占6%左右,顯示醫材新南向輸出仍有成長空間。依SWOT分析來看,台灣醫材雖具製造優勢,但因產品不具知名度加上不易進入各國經銷網絡等劣勢,以及國際大廠等競爭威脅之下,目前仍待通路障礙的突破。因此,對醫材新南向輸出的建議,包括:短期可對接新南向,打造醫材體驗新場域;中期可持續橋接新南向醫衛人才,建立醫材品質的信任;長期可強化醫材產業聚落機能,往高質化發展。

一、前言

國際調研組織(Business Monitor International, BMI)研究2017年全球醫療器材市場規模約3,598億美元,預估2020年成長至4,253億美元,而2017-2020年複合成長率約5.7%。為此龐大的商機,各國紛紛投入醫療器材產業,連我國的「五加二」產業創新計畫也將生技醫療產業納為重點研發產業政策之一,要達成台灣成為亞太生醫研發產業重鎮的目標,並從前瞻技術開發應用、法規鬆綁、吸引人才、扶植高階醫療器材及建立智慧健康服務品牌等面向著手。

其實,早在2005年為配合國內醫療器材產業的發展,政府在高雄科學園區設立全台灣第一個「生技醫療器材產業專區」,執行「南部生技醫療器材產業聚落發展計畫」等多項計畫,歷經十多年不僅高雄科學園區形成一個以牙科、骨科、檢測試劑、智慧監測等醫材產業的聚落重鎮。在其他地區,如北部包括結合南港、內湖等園區及新北產業園區生技業者、中研院國家生技研究園區及醫療院所等形成大台北地區醫學電子及影像聚落,以及結合竹科電子業能量、竹北生醫園區的高階醫材聚落。中部則以台中精密機械聚落及彰基、秀傳等醫療院所資源的微創及智慧輔具聚落。

因此,2016年政府推動新南向政策時,為了達到「長期深耕、多元開展、雙向互惠」理念,也規劃「國際健康產業南向推動計畫」,以我國醫療產業的優勢作為推動新南向的重點措施之一,並以鎖定海外廠商,透過醫衛產業及人脈網絡推動與我醫材業對接連結,初期以高階牙材及高階口腔醫療服務為主,近來也發展出六國六中心的作法,透過整合各部會,以及民間企業與團體等多方資源與力量,透過進行醫衛合作,建立搭橋機制及產業鏈發展,營建我國醫療器材及服務網絡,透過群體戰略共同形塑出臺灣醫療的品牌,來推動醫療健康產業新南向。

為了瞭解醫材產業新南向執行成果,以下先就解構新南向國家醫療器材市場,再分析台灣醫療器材產業輸出概況,包括主要地區及新南向國家等,進而分析台灣醫療新南向輸出的優劣勢,以瞭解未來輸出調整方向。

二、新南向主要國家醫療器材市場概況

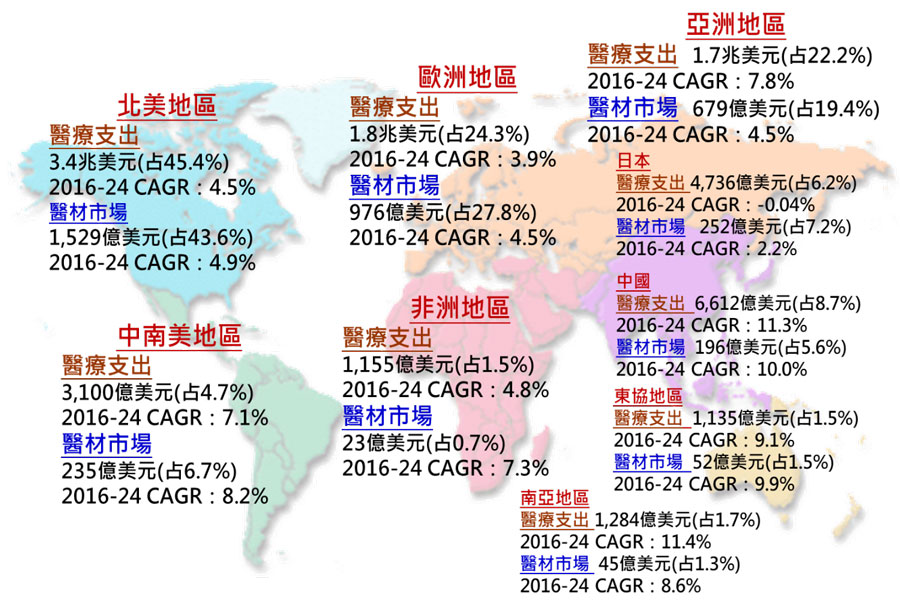

國際知名經濟預測機構IHS Markit預估東協十國及南亞六國未來5年(2017-2020)平均每年經濟成長率分別達4.9%及6.0%,遠高於全球經濟成長率3.1%,且以東協十國為主的東協經濟共同體(ASEAN Economic Community, AEC),預估至2020车區域內整體GDP將增至4.7兆美元,不僅成為比歐盟還大的重要經濟體,也是全球經濟成長的重點區域。而BMI指出,如圖1所示,北美地區不僅醫療支出比重最高,且是全球最大的醫材市場。若再以2016-2024年複合年均成長率(Compound annual growth rate, CAGR)來觀察,亞洲地區醫療支出有逐漸取代歐洲地區之勢,成為全球第二大,另中國、東協及南亞地區醫材市場是成長最快速地區,CAGR分別為10.0%、9.9%及8.6%。

圖1 全球醫療支出及醫材市場趨勢與預測

資料來源:工研院IEK(2017),「醫材新南向布局策略」,《眺望~2018產業發展趨勢研討會》。

由於新加坡醫療被聯合國評比為亞洲最高水準,全球排名第六,以其服務優勢及高效的醫療體系成為亞洲國家中最有能力應對重大醫療危機的國家。因此,本研究僅就馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓、越南及印度等新南向主要國家醫材市場包括基本概況、醫療習慣及醫材市場等進行簡要說明分析:

(一) 馬來西亞

1. 基本概況:2016 年馬來西亞醫療支出為 132 億美元,人均醫療支出為 429 美元,在東協六大經濟體中僅次於新加坡。看好馬來西亞政府的振興經濟政策驅動,配合醫療資源的擴充與體制的改革,預估

2021年醫療支出可達到 223 億美元, 2016-2021 年複合成長率為 11.2% ,較 2011-2016 年複合成長率的 3.2%

有顯著的成長。然而,馬來西亞並未建立全民健康保險制度,其醫療費用主要來源為政府稅收。

2. 醫療習慣:馬來西亞採二元化醫療服務體系,主要可分為公立及私立醫療機構,其中又以私立醫療機構為主要服務提供者。依據統計,2016年馬來西亞整體醫療支出占GDP約為4.4%。另馬國政府積極推動國際醫療服務,於2009年建立直屬於衛生部之「馬來西亞醫療保健旅遊委員會」(Malaysia

Healthcare Travel Council, MHTC),以推動馬來西亞成為醫療保健旅遊的首選地,並致力於為全球患者提供高品質的醫療服務。

3. 醫材市場:馬國因擁有豐富的天然橡膠資源,為全球手術與實驗用手套及導管等耗材主要供應國。根據馬來西亞醫材產業協會統計,馬國擁有超過200家醫材製造商,其中66%為手術用手套製造商、6%為導管製造商、其餘28%為醫用家具、消毒設備、呼吸治療、骨科等產品生產製造商。由於醫材產業高度集中於耗材產業,致馬國所需之高端醫材產品多仰賴進口,近年來極力推行觀光醫療,醫療水平較鄰近東協國家、印度等國為優,醫療費用又比新加坡、澳洲等先進國家低廉。此外,醫材生產與銷售在各國都是高度法規管制的產品,因此,在馬國除了產品需要通過醫療器材管理局(Medical

Device Authority, MDA)核可而取得註冊證後才方可銷售外,負責代理銷售的當地經銷商也需要通過相關的規定[註1]。

表1 2016年東南亞國家醫療基礎相關統計

資料來源:工研院,《醫材新南向布局策略—分析馬來西亞、印尼與菲侓賓市場》,眺望~2018產業發展趨勢研討會。

(二) 印尼

1. 基本概況:印尼是全球第 4 大人口大國,2017 年印尼的人口可達 2.6 億人,人均醫療支出為104.8美元。印尼國會在2011年10月28日通過社會安全機構(Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS)法令,分兩個階段執行,自2014年1月1日開始推動「全民健康保險」,為印尼所有公民提供醫療保障,預計2019年1月1日前所有印尼公民和居民(2.58億人)皆將納保;自2015年7月1日推動「勞工保險」,包括意外保險、死亡保險、養老保險、退休保險等,為所有勞動者提供基本保護。

2. 醫療習慣:因貧富不均問題嚴重,高收入階層和中產階級不會使用政府公立醫院提供的醫療服務,因此,私人醫療支出比例達63.1%,且偏好赴新加坡和馬來西亞就醫治療,近來因泰國積極推銷國際醫療服務,不僅收費較新、馬低且無語言、簽證、住院等問題,故也吸引許多印尼籍病人選擇到泰國醫療旅遊。

3. 醫材市場:印尼醫療器材大多仰賴進口,在地醫材製造商能提供的以拋棄式醫材和醫用傢俱為主。自全球進口醫材產品純約占該國市場95%,依據BMI研究2016醫材市場約6.9億美元,2016-24年CAGR為11%,在東協十國及南亞地區是僅次於孟加拉(11.7%)及新加坡(11.4%),顯示印尼醫材產品之需求呈現增加趨勢,市場商機相當龐大。目前國際醫材廠包括德商B.Bruan及日商Nipro等在當地設有生產組裝廠,而診斷/監測、呼吸治療、牙骨科等設備,多由跨國醫材商以整機進口為主,布局當地較少。印尼老年人最常見的疾病是高血壓、關節炎、中風及口腔健康等問題,慢性病如肺病和糖尿病等也都持續增加。根據世界衛生組織(WHO)統計,中風及缺血性心臟病、糖尿病為印尼三大疾病死因。印尼政府持續增加醫療醫院的建置,也直接帶動醫療器材整體市場的需求。

(三) 泰國

1. 基本概況:泰國是東協國家中醫療支出較高的經濟體,其整體醫療支出於2016年占GDP比例約為6.2%。泰國約90%以上民眾享有政府醫療保險,私人自費就醫者較少,另自2001年推出「30泰銖方案」針對平均年所得低於2,000美元之弱勢民眾提供醫療保險,也將外國移民納入健康保險體系外國居民或工作者均強制加入「移民健康保險機制」。

2. 醫療習慣:2016年泰國境內公立醫療院所數量為 962家,私立醫療院所數量為 245 家,公立醫院數量為私立醫院數量之 4 倍左右。泰國前

50 大醫院中,僅一家為私立醫院(Bumrungrad International Hospital,康民醫院),其他均為公立醫院,私立醫院多為國際醫療等級,主要病患為外國人。另泰國獲得國際醫院評鑑(JCI)的醫院數量亦居於東協國家之冠,在1,207家醫院中已經有61家醫院通過JCI評鑑,遠高於馬來西亞(14家)、越南(4家)、印尼(26家)、菲律賓(5家)等東協國家。泰國觀光業興盛每年迎來龐大的觀光人士,加上國際商業活動發達,泰國醫療觀光市場及服務業者絕大部分集中於曼谷地區及其他重要觀光城市。根據統計,國際旅客赴泰國觀光行程當中,最常使用的醫療服務包括健康檢查、近視矯正雷射手術、整形美容手術、牙齒診療、外科手術及復健等項目。

3. 醫材市場:泰國因境內醫療器材商廠商技術能力相對較低,僅生產基礎醫療器材,每年進口醫療器材約400億泰銖,依存度達87%,且泰國醫院每年支付醫療器材費高達1,550億泰銖[註2],顯見醫療器材市場潛力龐大,目前Covidien等國際醫材公司設廠生產,亦有業者透過辦公室或是代表處,從事銷售、通路或是維修等服務模式。泰國工業部2015年訂出醫療器材產業發展方針,預計2020年內可自行生產全面的醫療器材,另考量到現階段醫療觀光服務收入已與觀光收入皆成為泰國政府財政收入的主要來源之一,因此泰國政府也加強醫療產業的投資,特別是國內醫療器材的製造技術。

(四) 菲律賓

1. 基本概況:2016年菲律賓醫療支出總額約為156.4億美元,占GDP的5.0%,人均醫療支出約152.9美元。由於菲國民眾可接受較高醫療支出可獲得相對應好的照護,因此自費市場相對東協國家成熟,多數的醫療支出仍屬於私人支出,約占63.9%,其餘36.1%為公共支出,由中央與地方政府支付,顯示當地以自費醫療為主。

2. 醫療習慣:公立醫院因肩負提供民眾基本就醫保障,就醫人數多且資源有限,整體設施設備都較為老舊,因此菲國民眾普遍接受較高的價格可相對應好的照護。另自2012年起菲國政府推行全民醫療保險PhilHealth,一方面提供公立醫院的最基礎醫療服務,另與擁有先進醫材設備醫院簽約,提供較為困難的手術治療等。菲國平均每千人分配1.2位醫師及8位護士,前者是僅次於新加坡與馬來西亞,後者則次於日本,由於護士就業前景佳,不僅是護士輸出國,也是東南亞最高照護比的國家。

3. 醫材市場:受惠於政府推動醫院現代化,執行包括2015年投入9億美元提升20家公立醫院硬體設施、2016年投入5.3億美元公衛及公立醫院改造等計畫,使得菲國近2年來公醫及公衛醫材市場規模擴增,再加上政府增加全民醫療保險PhilHealth經費[註3]之下,隨著醫療保險的補助金與範圍擴大,帶動基礎醫療產品成長,包括治療耗材的手術用品、敷料、人工關節、心臟節律器、牙科填補物等治療植入或填補等醫材需求呈現穩定成長。依據BMI推估2016年至2024年菲國醫材市場年複合成長率高達9.8%。但因缺乏高階精密製造業支持,菲國在地醫療器材產業發展受限,進口依存度超過90%,包含Terumo日本、美國、荷蘭等國際廠商在當地投資多以、等日商國際大廠以整廠輸出為主,而在地醫材商則生產各式初階醫療耗材產品與部分醫用電子組件。

(五) 越南

1. 基本概況:2016年醫療支出總額約為148.6億美元,人均醫療支出約152.9美元。2014年6月越南公布《健康保險法修正法》,採行強制性健康保險制度,私人醫療支出比重占44.6%,而目前施行「2016年至2020年人民保護、照護及改善人民健康計畫」(Plan

for People’s Health Protection, Care and Improvement in the Period 2016-2020,以下簡稱「2016-2020健康計畫」),係要達到減少疾病與流行病之罹病率與死亡率、加強越南醫療體系之完善與能力,並使2020年以前使民營醫院數達越南醫院總家數之20%。

2. 醫療習慣:私人醫院在越南醫療機構系統中比例仍偏低,集中於胡志明市、河內、峴港等地。除了越南政府對投資地點有限制外,外資也必須面對人力資源、基礎設施及醫療設備不足的窘境。且越南平均國民所得偏低,一般民眾無力往私立醫院就醫,遑論外資醫院。因城鄉差距大,醫療資源和專業醫療人力不足且分配不均,特別是北部、中部高原等落後地區與貧困階層之保健醫療基礎設施和人力相當不足。

3. 醫材市場:越南醫療器材有90%仰賴進口,其中影像診斷設備等高階產品主要進口自日本及德國,自新加坡進口為大量的醫療耗材(占總進口值19%)。自2007

年越南入會 WTO 後,外國醫療器材集團赴越南之投資潮流興起,包括Terumo、Sonion、United Healthcare等公司均將部分工廠移至越南,善用越南低廉的人力資源及越南政府相關補助。目前越南醫療設備進口之關稅幾乎為零,但部分醫材產品仍須依越南衛生部的分類標準而取得進口許可證,2016年公布第36/2016/ND-CP號「有關醫療器材管理議定」(Decree

on Medical Equipment Management),簡稱「新法」),將國內產製及進口之醫療器材作統一規範。依新法規定,自2017年起所有進口至越南之醫療器材均須申請取得自由銷售註冊碼(free-sale

registration number),獲得主管機關核發該註冊碼後則可自由進口,毋須再取得進口許可證。因此,僅有少部分的國外醫療器材公司獲准在越南境內賣給當地批發商。

(六) 印度

1. 基本概況:印度政府對健康保險建設進度相當緩慢,除對特定對象實施的健康保險外,印度並無全民健保制度,2016年全印度僅有不到15%的人民享有健康保險服務,印度整體醫療支出占GDP比例約為5.6%,其中政府醫療健康服務支出僅占GDP的1.7%,民眾醫療支出自付費用高達69.6%,人均醫療支出約85.1美元,不僅低於印尼的104.8美元及越南157.1美元,成為新南向國家中少數醫療支出未破百美元之一。根據印度2017年《國家衛生政策報告》,在2025年以前將增加政府醫療支出至整體GDP的2.5%,且2015年起規劃運用2,000億美元的經費提升醫療設備品質,並在高等教育普設藥學專業科系,以因應未來人口成長趨勢。

2. 醫療習慣:印度醫療體系主要分為公立及私立醫院,印度公立醫療體系主要由中央或各邦之衛生主管機關管轄,由中央或地方政府負責設立;私立醫療體系則多由大型企業或個人經營。整體而言,印度醫療體系按照地區人口規模,共可分為三級,包括:第一級的護理站(Sub-centers,

SC)和初級保健中心(Primary health centers, PHC)、第二級的社區保健中心(Community health centers,

CHC)和分區醫院(Sub-divisional Hospital),以及第三級的區醫院(District Hospital)與大型綜合性醫院與醫學院附設醫院(Medical

College)。第一級與第二級主要為政府設立之公立醫院,第三級則多由私人籌設。由於印度公立醫療體系效率不彰,且在城鄉資源分配上有顯著差距,具負擔能力的病患因而轉向高收費的私立醫療體系。

3. 醫材市場:印度醫療器材有70%仰賴進口,如技術門檻較高之醫學影像(放射性 治療儀器)、牙醫器材、高階電子診療儀器、眼科儀器、骨科矯形義肢、外科消毒儀器等,而印度在地業者以製造低階醫療器材為主。由於醫療器材產品關稅較低,許多跨國醫材企業已在經營印度市場,如GE

Healthcare、Philips、Siemens、Smith & Nephew、Terumo、B Braun、Baxter、Johnson

& Johnson都以在當地設廠,並採取外銷產能隨當地市場成長而轉為內銷的策略,配合研發中心的設立與擴廠,長期深耕印度市場。而公立醫療機構預算經費主要來自政府,因此對醫療器材採購以價格為主要考量因素。另一方面,私立醫療機構則以提供高品質的醫療設備與服務為主,因此希望引進國際歐美品牌產品,包括影像檢測設備、生化檢測設備及耗材。

三、台灣醫療器材產業輸出分析

(一) 醫療器材及設備產銷概況

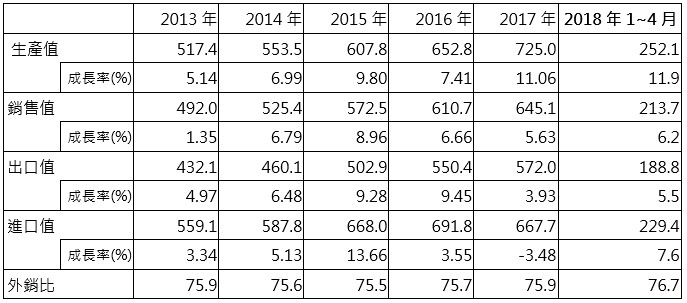

醫療器材產業[註4]是一個產品種類多樣、範疇廣泛的產業,具有「少量多樣」的特性。依據經濟部工業生產統計磁帶資料顯示,如表2,2018年前4月我國醫療器材及設備製造業的生產值為252.1億元,不僅擁有11.9%的高成長率,也維持2013年以來顯著增加的態勢。主要係主力產品隱形眼鏡產值為85.3億元,較去年同期成長28.2%,占整體產業比重達歷史新高33.9%所致,另血糖檢測及其他輻射及電子醫學設備亦有成長。

在銷售方面,2018年前4月達213.7億元,不僅擁有6.2%的年增率,也維持2013年以來的成長態勢。最主要產品則為其他非電子醫療器材及用品、隱形眼鏡等皆有成長。在外銷比方面,2013年到2017年外銷比率在75%至76%區間,而今年第一季則來到近五年多以來新高的76.7%,顯示出我國醫療器材及設備製造業在2018年第一季產銷表現相當強勁,生產值成長率為2013年以來的新高,而銷售值成長率也在2013年至2017年的平均水準之上,至於產業主要增長動能仍舊來自隱形眼鏡、血糖診斷試劑和血糖機,及其他輻射及電子醫學設備等產品。

表2 台灣醫療器材及設備製造業統計

資料來源:經濟部工業生產統計磁帶資料、中華民國海關進出口統計磁帶資料、台經院產經資料庫整理。

(二) 醫療器材及設備產品輸出

1.前五大出口地區

根據中華民國海關進出口磁帶資料,如表3,2013年至2017年我國醫療器材及設備製造業的前五大出口國相當穩定,依序為美國、日本、中國、德國和英國,2018年第一季對義大利出口取代英國成為第五名。第一大出口國為美國,但其出口金額占比從2013年的35.8%逐步下滑到2018年第一季的29.1%,長期因素是近五年以來醫材廠商積極拓展海外市場(如中國、日本、東協、東南歐及北非)已有明顯成效;短期因素則是我國出口美國的最大品項「其他第9018節所屬貨品之零件及附件」之金額相較2017年同期出現明顯下滑。第9018節所屬貨品包括人工腎(透析)裝置、牙科用其他儀器及器具、注射筒、其他導管及套管等醫療耗材,其零件及附件的出口金額年增率呈現衰退所致。

第二大出口國日本的占比從2013年的12.6%攀升至2018年第一季的16.7%,主要係因占出口日本七成的「隱形眼鏡」持續暢旺;中國也是因為占醫材出口三成的「隱形眼鏡」商品有明顯成長,致對中國出口醫材占總出口比重從2013年的6.5%上升至2018年第一季10.7%。第四和第五大出口地區,自2013年以來是為歐洲國家,德國雖維持第四,但由於「糖尿病試紙,切成一定尺寸」及「其他第9018節所屬貨品之零件及附件」持續衰退,醫材占總出口比重從2013年的5.7%持續下滑至2018年第一季的3.4%;而義大利則因「血糖計」、「糖尿病試紙,切成一定尺寸」及「隱形眼鏡」增加下,今年第一季取代英國,成為我國第五大出口國。不過前五大醫材與設備製造業出口地區所占的比重從2013年至2017年維持在63%至64%區間,直至2018年第一季略降至62.8%,為近五年多來之新低。

表3 台灣醫療器材及設備業產品輸出主要國家及其比重

資料來源:中華民國海關進出口統計磁帶,台灣經濟研究院產經資料庫整理(2018.06)。

2. 出口產品分析

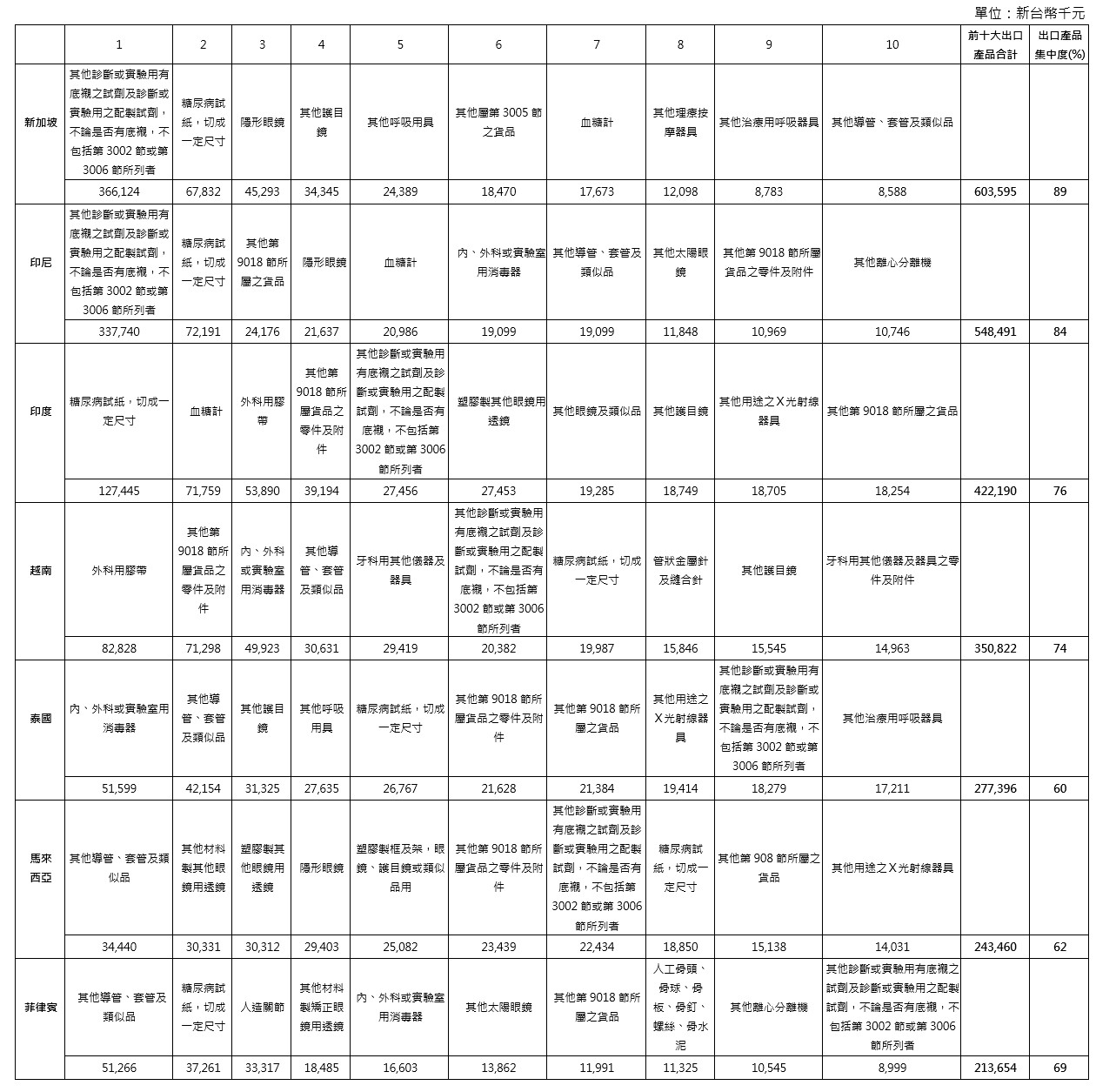

我國醫療器材及設備製造業出口至新南向主要國家的變化情形如表4,出口額由2013年新台幣26.8億元增加至2017年的35.1億元,占我國醫療器材及設備總出口總額的比重大概維持在6.0%6.5%之間。若以2017年前五出口大國來看,依序為新加坡、印尼、印度、越南及泰國,其前十大出口品項的集中度分別為89%、84%、76%、74%及60%。

表4 台灣醫療器材及設備製造業對新南向國家出口

資料來源:台經院產經資料庫。

由表5所示,我國對新加坡及印尼出口的前二大醫療器材及設備產品皆為「其他診斷或實驗用有底襯之試劑及診斷或實驗用之配製試劑」及「糖尿病試紙,切成一定尺寸」,不過前者第三至六大品項分別為「隱形眼鏡」」、「其他護目鏡」、「其他呼吸用具等」為主,後者則以「其他第9018節所屬之貨品」、「隱形眼鏡」、「血糖計」;對第三大出口地區—印度則以「糖尿病試紙,切成一定尺寸」、「血糖計」、「外科用膠帶」為大宗;對越南則以「外科用膠帶」、「其他第9018節所屬貨品之零件及附件」、「內、外科或實驗室用消毒器」為前三大品項,不過與牙科相關領域的「牙科用其他儀器及器具」及「牙科用其他儀器及器具之零件及附件」亦為前十大品項中;對泰國依序為「內、外科或實驗室用消毒器」、「其他導管、套管及類似品」、「其他護目鏡」、「其他呼吸用具」、「糖尿病試紙,切成一定尺寸」、「其他第9018節所屬貨品之零件及附件」及「其他第9018節所屬之貨品」等,另對馬來西因為全球天然橡膠的最大產地,很早就有很多國際醫療大廠進駐生產相關醫療器材,對我國產品需求包括「其他導管、套管及類似品」、「其他材料製其他眼鏡用透鏡」、「塑膠製其他眼鏡用透鏡」、「隱形眼鏡」、「塑膠製框及架,眼鏡、護目鏡或類似品」等沒有特別集中在某些品項;我國對菲律賓輸出以「其他導管、套管及類似品」、「糖尿病試紙,切成一定尺寸」等為前二大品項,而與骨牙科領域有關的「人造關節」、「其他第9018節所屬之貨品」、「人工骨頭、骨球、骨板、骨釘、螺絲、骨水泥」需也比較多。從上可觀察到因國情、衛教環境等不同,對我國醫療產品需求亦有不同。

表5 2017年台灣醫療器材及設備製造業對新南向國家出口前十大品項

註1:9018節內科、外科、牙科或獸醫用儀器及用具,包括醫學插圖器、其他電氣醫療器具及測定目力儀器

註2:9021節整形用具,包括拐杖、外科手術帶及脫腸帶;夾護板及其他接骨用具;人造身體各部分替代品;助聽器及其他配帶用具或植入體內供彌補缺陷或殘廢用之其他用具

資料來源:同表5。

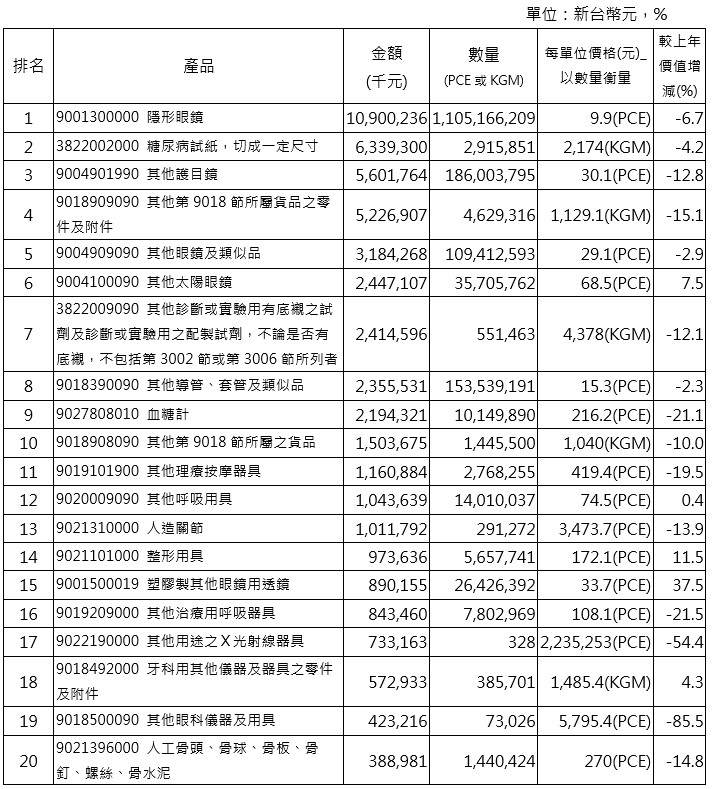

3.出口產品價值分析

從表6 可知台灣醫療器材及設備製造業前二十大出口品項每單位價值,其中以「其他用途之X光射線器具」為223萬元最高、「其他眼科儀器及用具」為5,795元,而「糖尿病試紙,切成一定尺寸」雖為第二大出口品,但其每公斤單位價值約占「其他診斷或實驗用有底襯之試劑及診斷或實驗用之配製試劑,不論是否有底襯,不包括第3002節或第3006節所列者」一半,第一大出口品項「隱形眼鏡」則單位出口價值僅為9.9元是前二十大出口品項中價值最低者。

與2016年比較,單位出口價值33元的「塑膠製其他眼鏡用透鏡」、172元的「整形用具」的漲幅有2位數,而跌幅最大者則為我出口單位價格最高的商品。有關骨科牙科商品方面,「人工關節」單位出口價值高達3,473元,而「其他第9018節所屬貨品之零件及附件」及「牙科用其他儀器及器具之零件及附件」每公斤價值分別為1,129元及1,485元,「人工骨頭、骨球、骨板、骨釘、螺絲、骨水泥」的單位價值為270元,另外,除了「牙科用其他儀器及器具之零件及附件」而單位價值較去年略有增加外,其餘皆較去年減少,且跌幅皆為2位數。此顯示醫療器材出口價格雖有成長,但因競爭激烈,呈現單位價值下降並以低價來取得出口數量的增加。

表6 2017年台灣出口前20大產品 出口價值

資料來源:表5

四、醫材輸出新南向國家的SWOT分析

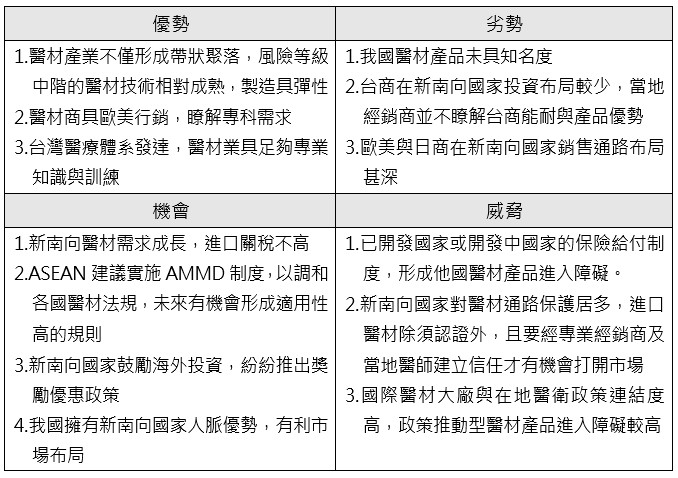

隨著全球人口老化及新南向國家所得提高後對醫療意識提升下,醫療照護的需求亦將隨之不斷增高,未來社會維持醫療品質與降低醫護負擔的重要關鍵。從前述的新南向主要國家醫材市場及我國醫材輸出情況的綜合研判可知,我國輸往新南向國家以多種材質的眼鏡及透鏡、血糖紙、消毒器等中階醫材產品居多,以新南向政策初期所要推動的骨科及牙科等儀器及器具等重點輸出產品來看,因屬於植入性器材,產品的安全性與有效性要求較高,在地醫師對相關產品的信賴度與材質的穩定性要求不同與一般產品,以致目前主要產品還是國際大廠品牌的市占率較高。若要以醫材產業作為新南向國家輸出與合作的重點策略之一,我國醫材產業的競爭優劣勢分析如下:

(一)在優勢方面

1.我國醫材產業已形成帶狀產業聚落的效應,包括北部有大台北及竹北地區的醫學電子及影像等高階醫材聚落、中部的微創及智慧輔具聚落,南部牙、骨等領域醫材聚落,從科研、醫療院所到企業的三方資源共享,中階醫材技技術相對成熟,不僅有助於研發,製造更具彈性。

2.醫療器材產品上市需要符合當地法規規範,我國醫材產品輸出向來以美國、日本、中國及歐盟等地區為主,而歐美地區長期以來對醫材管理與規範相當嚴謹,也注重品質與安全性,尤其近來數位科技進步,歐美地區也不斷修正相關法規[註5],不僅將軟體也納入管理及建立完善產品追溯制度,來強化醫材品質與安全的管理規範。因此,在申請歐美市場許可證的經驗,或可成為拓展新南向國家的一大優勢。

3.台灣醫療體系發達,不僅在公共衛生議題已建立相當完備的傳染病防治體系及感控措施,從過去SARS及H1N1新型流感,到近期腸病毒、登革熱等,在醫療議題上從顱顏、關節置換及脊椎等手術、人工植牙、眼科治療、器官移植、微創手術、人工生殖以及心血管治療等,從高階醫美健檢到重症醫療等皆有足夠的經驗,可提供醫材業者足夠的專業知識與訓練養成,產製具多元化符合需求的醫材產品。

(二)在劣勢方面

1.我國雖步入高齡化社會,但就相對規模來說,國內市場小,醫材產業仍以輸出為主,但國內醫材業者多數為中小企業,因不具知名度,在出口市場較難與國際知名品牌競爭。

2.台商在新南向國家投資布局較少,且產品多銷往歐美,新南向國家在地經銷體系並不瞭解台灣醫材業者能耐與產品優勢。

3.歐美與日商在新南向國家銷售通路布局甚深,也與當地醫療體系建立良好的互動關係。

(三)機會方面

1.新興市場啟動基礎醫療建設,且醫材產品進口關稅不高,多數約在0-5%之內。

2. ASEAN在2014年實施醫療器材指令(簡稱AMDD),建議ASEAN會員國針對醫療器材基本分類分級制度、安全與性能、符合性評估,以及技術文件範本等進行法規調和,未來有機會形成適用性高的規則,有利於醫材新南向的拓展。

3.新南向國家為鼓勵海外投資,也紛紛推出獎勵優惠政策,如泰國 4.0 針對醫材製造商提供3-8年不等的企業所得稅減免。

4.由於新南向留台學生、僑生等眾多,且當地的台商或台僑也不少,若能善用在地人脈或力量,將有助於對在地醫材市場布局。

(四)威脅方面

1.新南向國家的保險給付制度,形成他國醫材產品進入障礙,尤其近來推動,包括菲國的全民醫療保險PhilHealth或泰國30泰銖方案等,必須納入醫療給付清單,才有機會進入保險給付體系。

2.新南向國家對醫材通路保護居多,除進口醫材須經認證外,且要經專業經銷商及當地醫師建立信任才有機會打開市場,但目前風險等級高階的醫材仍以知名的美日等大廠掌握,而中低階醫材則受韓、中國及當地醫材廠競爭。

3.國際醫材大廠與新南向國家的醫衛政策連結度高,政策推動型醫材產品進入障礙較高,像泰國醫療器材公會(Thai Medical Device Technology

Industry Association, THAIMED)主要由外資大廠及泰國當地醫材廠組成, 在泰國醫材法規更新時,政府會徵詢 THAIMED

意見,或者遊說請求減免醫材進口關稅等,影響醫材進口走向。

表8 台灣醫療器材新南向國家輸出SWOT分析

五、結論

從新南向國家醫材市場可以發現各國對醫療器材生產與銷售,不走一般貿易商品交易與行銷模式,在各國都是屬於高度法規管制的產品。除了配合各國的醫療器材法規的規範外,也因各國醫療基礎建設不同,包括有無健保、醫療品質與支出、看醫習慣、銷售管道等,都會對醫療器材與設備輸出產生影響。尤其台灣醫材多屬中階產品,面對市場競爭,近來也出現醫材出口單位價值下跌。且新南向國家相關醫材產業大多占歐美先進國家,如何避免紅海策略的價格競爭,提升輸出價值及擴展外銷力道,甚至建立台灣特有醫材產業的藍海策略?

(一) 短期—對接新南向,打造醫材體驗新場域

政府也意識到「醫療產業輸出」單靠廠商打入新南向國家難度很高,近來以整合醫院、廠商,以醫院為平台,形成強而有力的專業團隊,加上政府資源奧援,帶領廠商前進市場,提高新南向國家市場的機會也相對高[註6]。為了使台灣醫材要先植入新南向國家消費者的信任,就必須有體驗場域。除了以團隊力量組成海外參展進行國際媒合外,要對接新南向,建立醫療、美容健檢等醫材體驗場域,從高階健檢、微創手術等醫美觀光,甚至結合台灣特色觀光吸引東北亞、新南向國家旅客醫美旅遊。

(二)中期—持續橋接新南向醫衛人才,建立醫材品質的信任

另一方面,整合異業資源,包括配合區域特有醫材展,北部「台灣醫療科技展」[註7],中部「台灣生技醫材產業暨BIM智慧製造展」[註8]等,或者科研與學界共建的全球尖端牙科教育訓練中心、3D列印醫材智慧製造示範場域、到近期醫療領域AI的南科AI_ROBOT自造基地(ai-robot-stsp.tw),橋接新南向醫療人才交流的管道,透過培訓與使用醫材,增加台灣醫材品質的信任及熟稔度,提升拓銷新南向國家的機會。

(三)長期—強化醫材產業聚落機能,往高質化發展

隨著全球對醫材產品需求增加,要建立醫材的差異化才能立足不敗之地,如此一來透過出口價值的提升,提高醫材的出口。由於台灣醫材多為風險等級中的產品,未來隨著3D列印技術、物聯網及大數據發展,將大幅改變醫材產業,從智慧醫療及精準醫療等議題發展,到跨校、跨領域的創新技術合作等,強化台灣醫療器材產業聚落群聚效應,未來聚落生活機能提升,更多科研人員願意在園區就業,進而帶動聚落科技研發技術的增加與強化,才會使產品層級提高,吸引更多醫材廠商甚至國際醫材大廠投資,讓醫療器材的產業聚落更能發揮。

附註:

- 根據馬來西亞政府2012 年公布的醫療器材管理法,規定境內醫療器材生產或銷售廠商,需透過符合性評鑑機構(Conformity Assessment Bodys, CABs)審核完成,製造商須獲得ISO 13485 認證,經銷商則需取得醫療器材優良運銷作業規範(Good Distribution Practice for Medical Devices, GDPMD)認證,才可對其生產或代理之醫療器材進行註冊。

- 衛福部(2018.4.2),《泰國醫療產業市場概況及需求分析》,網址:https://dep.mohw.gov.tw/OOIC/cp-3917-40545-119.html。

- 預算經費由2012年12億美元,快速成長至2017年31億美元。

- 本研究係以台灣經濟研究院產經資料庫為依據。將「醫療器材及設備製造業」定義為醫療器材及設備製造業係指從事一般醫學、外科、牙科、矯治、獸醫等用途之非電子醫療器材及用品、輻射及電子醫學設備及體外檢驗試劑製造之行業均屬之。醫療器材及設備製造業可分為輻射及電子醫學設備製造業、醫療器材及用品製造業以及體外檢驗試劑製造業等三大細項產業為基準。

- 美國在 2016 年底發布醫材網路安全指南 (Postmarket Management of Cybersecurity in Medical Devices),歐盟於 2017 年 5 月公告的新醫療器材及體外診斷法規等。

- 一國一中心:像台大、榮總及陽明、慈濟醫院可與北部相關醫療電子或醫學影像研發聚落,以及新竹高階醫材研發聚落等業者共同開發印尼、越南與菲律賓;中部彰基、秀傳醫院,可結合中部的微創及智能輔具研發等醫材產業聚落,主攻泰國及馬來西亞;南部成大則主導印度醫材市場。

- 展場在台北南港展覽館,該展係全球首次以醫院為主,從全人醫療照護需求全方面串連電子、資通訊、生技製藥、創新醫材、精密機械、精準醫療和健康照護產業。為展現台灣之大健康產業全方位規模,2017台灣醫療科技展首登場,以出生到終老作為串連主軸,由超過300企業、醫院共同展出、超過1,050個攤位之規模,共同勾勒出大健康產業的藍圖。

- 展場設在台中國際展覽館,該展主要整合生技製藥、醫療器材、醫療照護與農業生技四大領域,上、中、下游及周邊產業暨工業4.0智慧製造產業完整呈現設計、加工、代工、製造、檢測、驗證產業鏈,並舉辦多場專業研討會、技術發表會及商機媒合會,讓有意業者及買主,有面對面接觸、溝通及交流機會,帶動整體產業發展,促進資本市場活絡,共享政府五大創新產業328億預算及未20年全球每年穩定成長,高達8兆以上美元產值。