近期全球股災初探,金融風暴魔咒重演?

2018年11月 | 下載本篇文章PDF檔、簡報PDF檔摘要

今年全球金融市場經歷了一個可怕的10月,全球股市創下7年來跌幅最大的單月紀錄,標普500指數今年來的漲幅已經化為烏有,MSCI世界指數亦顯示全球股票已有63%進入「熊市」。此次全球股災發生原因,就經濟層面來看,主要是近期出現經濟放緩的跡象,加上美中貿易爭端短期難以解決,英國脫歐談判與義大利預算案被歐盟駁回等不確定因素影響;就技術面而言,則歸咎於高頻交易與被動投資大行其道所導致。從過去曾發生過的金融危機經驗來看,短期金融風暴重演機率並不大,主要受惠於(1)債務結構改善、信貸利差仍緊縮;(2)亞洲國家外匯存底提升,政府債務可控;(3)金融監理法規較為健全;(4)股市每日區間波動仍平穩。由於金融市場的本質具有傳染性,建議徹底落實資訊透明化,才能增強參與者彼此之間的信任。此外,政府擴大金融市場發展之餘,也要兼顧市場的穩定與健全,更應該要加強相關規範,才能有效降低政府機能失靈的可能性。

一、前言

全球金融市場經歷了一個可怕的10月,中國經濟放緩、美國企業財報表現不如預期、全球“量化緊縮”都令投資者感到不安,全球股市創下7年來跌幅最大的單月紀錄,標普500指數今年來的漲幅已經化為烏有,MSCI世界指數亦顯示全球股票已有63%進入「熊市」。

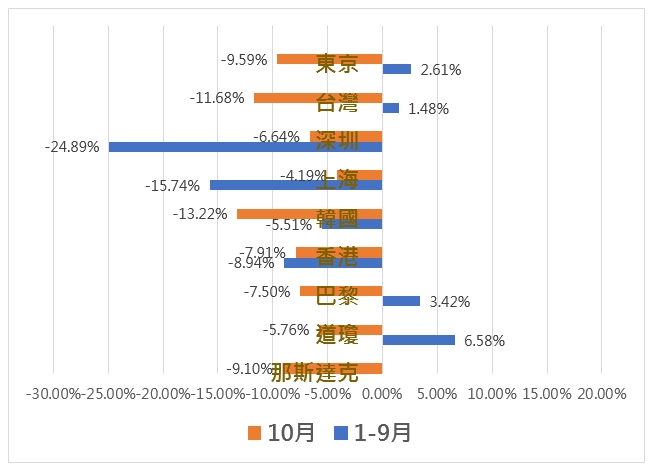

在美國方面,回顧美股10月表現,S&P 500 指數 10 月下跌 6.9%[註1];而如圖一所示,那斯達克指數下跌 9.1%,是自

2008 年 11 月以來的最大月跌幅;道瓊指數下跌 5.76%,也創下自 2016 年 1 月以來的單月最大跌幅。事實上,美股今年表現不俗,但進入10月後表現卻令人失望。一般認為,聯準會持續升息、美中貿易摩擦擴大、地緣政治疑慮、美企利潤受強勢美元影響,投資者不得不對市場重新定價等多重利空壓境,都使投資人居高思危,選擇擁抱現金或將資金投向避險資產。所幸10月下旬,受到企業財報利多激勵,科技類股強彈,支撐美股主要指數回升,令10月美股跌幅收斂。

在中國方面,今年以來中國面臨經濟放緩的挑戰,10月中旬公布第三季經濟成長創近10年新低,加上美中貿易戰持續擴大的雙重壓力,致使金融市場波動加劇,截至10月31日為止,上證綜指已累積下跌高達15.74%、深圳A股下跌24.89%;若單就10月來看,深圳股市跌幅超過雙位數,亦為今年以來跌幅最高的月份(上海股市10月跌幅為今年的次高)。由於中國A股股市中有超過九成以上的公司有股權質押的狀況,當股市波動加劇,將使許多股權質押比較高的上市公司面臨補繳擔保品,甚至股票須遭強制平倉斷頭的風險。因此,當股權質押風險升溫,又將加劇股市下跌壓力,令股市陷入惡性循環中。所幸10月下旬,中國官方多次信心喊話、進場護盤與發布股市維穩政策,如出資幫助有發展前景的上市公司紓解股權質押困難、人民銀行增加貸款額度來解決企業融資問題等,激勵股市從谷底反彈,才令10月下半月的跌幅收斂。

台灣方面,全球股市10月全面大跌,台股也下跌11.68%,在亞洲主要股市中,跌幅僅次於南韓。台股這波長達16個月的萬點行情,在10月終於被打破,並隨同美股一路走跌,雖然單月累計跌幅並未較2000年網路泡沫危機,以及2008年全球金融海嘯嚴重,但集中市場、櫃買市場市值分別蒸發3.51兆元、4,434億元,都是史上最高紀錄。整體來看,10月台股受到美股多項利空襲擊、貿易戰的不確定性影響市場,以及對未來企業獲利的預期、義大利財政預算案風波、自10月中旬財報週登場陸續出現企業獲利下修、企業庫存調整持續、法人近期賣超金額放大等影響出現大幅修正。

從歷史發生過的三次重大金融危機來看,都是先由股票市場開始反應,第一次全球性金融危機是由1987年10月19日的「黑色星期一」引爆股災。第二次金融危機是指1997~1998年亞洲金融危機,台股重挫21.6%。第三次金融危機則是2007~2008年由次貸危機引發的全球金融風暴,2008年9月雷曼兄弟破產後,更引發全面性股災。因此,本研究除探究10月全球股災之成因外,並將分析未來爆發金融風暴之可能。

圖一 2018年主要國家股市股價變動率

註:報酬率之計算為月底與月初指數相比

資料來源:台灣證券交易所;本研究自行計算

二、全球十月股災之起因

整理關於十月全球股災的相關報導與研究分析,就經濟層面來看,主要是近期出現經濟放緩的跡象,加上美中貿易爭端短期難以解決,英國脫歐談判與義大利預算案被歐盟駁回等不確定因素影響;就技術面而言,一般歸咎於高頻交易與被動投資大行其道所導致,詳如下列:

1. 強勢美元衝擊新興市場與美國企業在海外之營運

美國經濟成長復甦力道強勁,商務部預估2018年第三季美國GDP季增3.5%,雖然相較於第二季4.2%表現較差,但這已經是自2014年以來最強勁的季度GDP成長。國際貨幣基金組織(IMF)預估當前美國GDP成長率定為2.9%,除澳洲以外,遠高於其他的已開發國家,澳洲的經濟成長率為3.2%,其他大型已開發經濟體(德國,法國,日本和英國)的成長率不到2%。

與此同時,在美國經濟的黃金時期,美國的失業率已經大幅下降至3.7%,這是自1969年以來的最低點。隨著勞動力市場需求增加,工資經過多年的停滯後已開始回升,今年10月份,每小時收入年成長率為3.1%。受惠於家庭需求強勁及就業市場偏緊,通膨逐漸獲得上升動能,2018年10月美國消費者物價指數(CPI)年增率(未經季節性因素調整)為2.5%、創8月以來最高增幅,符合市場預期。

這讓美國聯準會能夠持續執行短期利率逐步增加的政策,外界一般預期,到12月,聯邦公開市場委員會(FOMC)可能會第四度提高聯邦基金利率,但基準利率仍然只會略高於2%。2019年需要再升息三次才能使利率達到3%,遠低於2006年聯準會最後一次貨幣緊縮政策後的5.25%。與此同時,美國聯準會減少其資產負債表,也使得美國公債殖利率攀升,在2017年9月以前,美國十年期公債殖利率呈現下滑態勢,從2017年年初的2.5%下滑至8月底的2.1%;然自去年9月開始,美債殖利率一路走揚,十年期美國公債殖利率一路震盪走高,甚至於今年5月中旬一度破3.0%的水準,為近4年來新高,10月的公債殖利率衝上7年來最高點3.25%,壓抑股市投資人的投資氣氛。

升息與縮表構成了雙管緊縮,將會已開發國家未來可能採行的作法,但目前歐洲央行(ECB)剛剛結束資產購買,可能至少在2019年9月之前不會加息;日本央行繼續刺激該國經濟停滯;而中國人民銀行則在經濟疲軟和與美國的貿易緊張局勢中暫停升息。

隨著美國經濟表現強勁,加上逐漸升高的利率吸引投資人將資金移轉至美國,推升美元強勢,美元指數自今年2月份的低點反轉而上,截至11月中,美元指數收盤價已經來到97以上,漲幅在10%以上,創下一年來的最高水準。強勢美元對新興經濟體造成了沉重打擊,因為公司和國家需要支付更多本國貨幣以償還以美元計價的債務,更高的利率也使他們為到期債務再融資成本更高。

美元走強也打擊了石油等大宗商品,自10月初以來,輕質低硫原油期貨價格下跌超過20%,這也預示著全球經濟,特別是中國經濟的疲軟。2017年,標準普爾500指數公司有43.5%的銷售額來自美國以外的科技公司,其57%的收入來自海外。美元走強使得美國製造的產品在國外銷售時更加昂貴,美國公司則面臨著利潤下降和市場份額下降之間艱難的選擇[註2]。

2. 全球經濟走軟與半導體產業表現不佳

美中貿易戰愈演愈烈,不僅衝擊中國,台灣等周邊國家,亞洲其他出口導向國家均受牽連,連美國也在內。觀察近期國際預測機構對全球經濟成長的看法,國際貨幣基金(IMF)將今年全球經濟成長率下修0.2個百分點,經濟成長率來到3.7%,且對於全球貿易成長預測進行調整,預期今年的世界貿易將成長4.2%,較先前的預測下修0.6個百分點,顯示美國與貿易夥伴之間的貿易緊張局勢開始影響全球經濟活動。儘管美國今年以來經濟復甦力道強勁,拉抬就業市場與物價表現,使得利率攀升、美元走強,但也間接導致資金從新興市場外流,加上近期地緣政治風險攀升,加深金融市場的動盪。

另根據德國Ifo經濟研究院11月中發布第四季全球經濟氣候指標(World Economic Climate)持續下跌,從第三季2.9點變成衰退2.2點,主要係因受訪專家對經濟現況及對6個月後經濟預期之評價均較第三季大幅下跌。Ifo指出,指標值連續三季出現下滑,顯示全球經濟成長進一步放緩。就主要區域而言,新興及開發中經濟體下跌情形最顯著,先進經濟體則大致維持不變,然而美、歐表現呈現分歧。

在歐元區方面,由於貿易戰升溫、英國脫歐帶來不確定性,加上義大利出現預算案危機,歐元區今年經濟成長預估將大幅放緩。歐洲央行(ECB)預估,歐元區2018年經濟成長率將放緩至2%,低於2017年的2.5%;在日本方面,受到天災不斷、中國經濟放緩影響,據日本內閣府11月公布數據,第三季日本經濟成長率從第二季度的3.0%萎縮至第三季度的1.2%,內需下降是經濟萎縮的最大原因,包括了之前的強颱和地震導致工廠停產並抑制消費,出口下滑更令人擔憂。日本第三季出口下滑1.8%,也創下逾三年來最大跌幅。

另外,半導體產業景氣也見受到貿易戰干擾,包括9月北美半導體設備出貨連4個月的下滑,創今年新低;德儀、超微財測令人失望,拖累全球半導體類股大跌,後續公布的美國科技業財報也令人憂心。另外,台灣半導體族群由台積電帶頭下修資本支出,台積電10月來市值蒸發近兆元;蘋果新機銷售不佳,砍單傳聞不斷,供應鏈也陸續傳出放假甚至裁員消息,加上智慧型手機成長放緩,也使得外界對半導體產業的看法不樂觀。

3. 地緣政治風險升溫

在義大利預算案方面,被視為反撙節的義大利民粹政黨於2018年6月組成聯合政府上台,其所提出的財政赤字計劃占GDP的2.4%,除較前任政府高出2倍以上,更逼近歐盟規定的3%上限,歐盟擔憂此舉將使得義大利結構性債務占GDP逾130%的現象更惡化。因此,歐盟於10月下旬否決義大利2019年預算草案,並退回要求義大利重新修改。義大利副總理Di

Maio在採訪中表示,義大利會努力採取防止赤字擴大的措施,但是預算案的改革必須維持現狀。雙方衝突檯面化,使得歐元走貶。

在英國脫歐談判進展方面,英國將於2019年3月29日正式脫離歐盟,根據英國智庫國家經濟暨社會研究機構(NIESR)的研究指出,英國若在沒有達成協議的情況下脫離歐洲聯盟,僅回歸的WTO的最惠國地位規模,2019年GDP成長率將從1.9%大幅下滑至0.3%。再加上愛爾蘭邊境問題尚未解決,以及10月份結束的新一輪英國與歐盟脫歐談判峰會無果而終的影響下,後續的脫歐協議將更顯得重要。

在美沙緊張關係升溫方面,美國因記者遇害事件與沙烏地阿拉伯交惡,川普曾揚言祭出嚴厲懲罰,沙國也宣稱將動用石油來當作武器,要讓油價飆上400美元。儘管沙國近來態度軟化,但美國仍採取具體反制措施,並預備祭出其他「適當行動」,美沙關係已成為市場一大不確定因素,近期油價與沙國股市劇烈震盪,若緊張關係一旦激化,恐演變成全球性石油危機。

4. 高頻交易引發暴跌

芝加哥聯邦儲備銀行認為,高頻交易(High Frequency Trading,HFT)[註3]對市場有好處,在於能夠增加股票市場的流動性,但一旦程序出錯或人為疏忽也可能對市場走勢造成災難性影響。如目前「高頻交易」出問題多數是因為投資者向機器發出了錯誤指令。儘管到目前為止這種錯誤造成的影響還很有限,但已經多次造成市場劇烈波動。

以美國ICI(美國投資公司協會)統計資料顯示,美國交易所交易基金(Exchange Traded Funds, ETF)規模在2017年底已達3.4兆美元,同時間主動式基金管理資產規模18.7兆美元,ETF占整體基金規模逾15%。主動與被動基金在過去幾年來更面臨此消彼長,主動式基金管理規模縮減,成長停滯,ETF被動基金每年資產規模卻加速成長,主動式基金重要玩家,陸續加入發行低管理費的被動式基金。

過去十年來被動投資大行其道,估計有2兆美元流入。不只如此,全球資產管理規模有2/3是指數投資和量化基金,目前每日交易量有90%來自此類策略,這有如把交易大權交給演算法的高頻交易模式,也消滅逢低進場買盤。專家學者表示,目前有大批投資人是純粹機械性的,他們不必然按照基本面交易,而是看到某些訊號就賣出,比方說波動率指數(VIX)上升、股債連動性改變、或是價格變化,這表示要是股市下挫2%,這些程式必須跟著賣出。

被動式投資工具所依循的經濟邏輯大同小異,導致各種基於演算法的程式交易容易在某一個時期產生類似的投資建議。像是大行情看多時,被動式投資工具就會得出相近的建議,產生加碼買進的擁擠交易,導致價格漲幅加快。同理,一旦行情反轉,也會觸發相似的自我保護機制,促使價格加速下跌,讓金融體系處在愈來愈不穩定的狀態。而這回金融市場暴跌的起因,很有可能是被動投資工具在評價上逐漸接近部位調整臨界點,因而觸發各類投資工具的共振效應[註4]。

儘管ETF是一籃子股票/債券,名義上是具有分散風險投資組合,惟ETF緊盯大盤權值股,在市場狂熱時推升權值股的股價走向偏高水準,一旦市場情況逆轉,若有心者再運用高頻交易,一旦標的股票出現較大跌價損失,恐加深整體股市跌幅。見微知著,這也是美歐政府陸續開始監管ETF,嚴控槓桿操作[註5]。

5. 全球金融市場高度關聯性引發骨牌效應

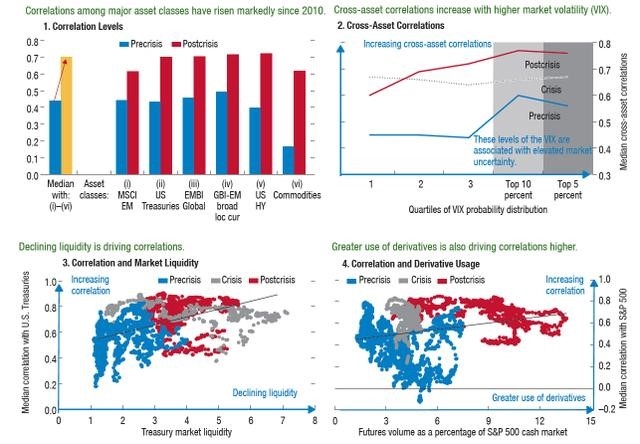

根據國際貨幣基金(IMF)2015年4月《全球金融穩定報告》指出,全球金融市場面臨的最大的風險和挑戰是全球金融市場的關聯性和互動性大大增強,由此可能產生市場的大幅振動和衝擊,如圖二左上角描述了不同金融市場產品之間的關聯度和共移性。美國的債券、新興市場股市等產品的市場關聯度和共移性,平均在40%左右。金融危機以後,全世界金融市場的關聯性和共移性大大加強,特別體現在大宗商品和衍生產品領域,關聯性和共移性提升到了70%

-80%的水準。也就是說,金融產品幾乎朝著一個方向和一個節奏移動,同漲、同跌、同波動。

當整個市場的共移度不斷加強的時候,若再加上羊群效應[註6](The Effect of Sheep Flock),恐將會引起恐慌,會引起流動性的緊縮,這是一個特別大的風險。尤其股票市場上,亦常呈現這種羊群效應下的活動,只要某股票傳出下跌訊息,股票炒手有意製造假象,其他的散戶若不明就裡,只是盲目跟進,過度反應地追漲追跌,便誇大了股市波動的幅度。

圖二 市場波動性和流動性的相關性

資料來源:IMF,全球金融穩定報告,2015年4月

三、歷史上三次重大金融危機

1. 第一次金融危機:1987年10月黑色星期一

從歷史發生過的三次重大金融危機來看,都是先由股票市場開始反應,第一次全球性金融危機是由1987年10月19日的「黑色星期一」引爆股災,道瓊股價指數在單日下跌了22.6%價值約5千億美元,是歷史上單日最大跌幅。「黑色星期一」發生原因,在於股市之前處於牛市階段,而這個牛市是由低利率、惡意收購、槓桿收購和合併狂熱所推動的。當時的經營理念是公司可以透過不斷收購其他公司而加倍成長。在槓桿收購中,公司透過向公眾出售垃圾債券來籌集大量資金。發行股票(IPO)也成為市場興奮的常見驅動因素。另外,人們開始將個人電腦視為一種改變我們生活方式的革命性工具,同時創造了良好的商機。投資大眾最終陷入了一種類似於任何其他歷史性泡沫和市場崩潰的傳染性興奮。這種興奮使投資者像往常一樣認為股市將“永遠上漲”,同時創造美好的商機。

在這一成長熱潮期間,美國證券交易委員會發現越來越難以阻止陰暗的IPO和企業集團擴散。1987年初,美國證券交易委員會對非法內幕交易進行了大量調查,這在許多投資者中引起了警惕。與此同時,由於經濟和信用貸款成長快速,使得通貨膨脹和經濟過熱成為問題。美國聯準會迅速提高短期利率以緩和通膨,也抑制了一些股票投資者的熱情。此外,許多機構交易公司開始利用投資組合保險來防止進一步下跌。投資組合保險是一種對沖策略,它使用股票指數期貨來緩衝股票投資組合以應對廣泛的股市下跌。隨著利率上升,許多機構資金經理都在爭相同時對沖他們的投資組合。1987年10月19日,股票指數期貨市場在幾分鐘內就被數十億美元的賣單淹沒,導致期貨和股市崩盤。此外,許多股票投資者試圖同時出售,這完全壓垮了股市。

1987年10月19日,不僅道瓊股市縮水5千億美元市值,世界上幾乎每個國家的市場都以類似的方式暴跌。當每個投資者聽說發生了大規模的股市崩盤時,他們急忙打電話給他們的經紀人賣掉他們的股票,但由於因為每個經紀人都有很多客戶,所以無法馬上賣出,令許多人立即損失了數百萬美元。這種情緒激動的行為是股市崩盤如此劇烈的主要原因之一。在10月19日暴跌之後,許多期貨和股票交易所被迫關閉一天。

事故發生後不久,美國聯準會決定進行干預以防止更大的危機,立即降低短期利率,以防止經濟衰退和銀行危機。值得注意的是,市場從最糟糕的一天股市崩盤中迅速恢復。與1929年股市崩盤後不同,股市在10月崩盤後迅速走上了牛市。崩盤後的牛市是由那些回購股票的公司推動的,這些股票在市場崩盤後被認為是被低估的股票。崩盤後股市繼續上漲的另一個原因是日本經濟和股市正在走上自己的大規模牛市,這有助於將美國股市拉升。

2. 第二次金融危機:1997-1998年亞洲金融風暴

亞洲金融風暴始自對區域內貨幣的投機狙擊。根據香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究中心的研究[註7]指出,泰銖是第一個遭到大量拋售的貨幣,早在1996年7月,繼曼谷商業銀行倒閉、泰國銀行注入流動資金以支撐當地的金融體系後,泰銖遭到明顯的壓力。當時,國際貨幣基金組織已提醒泰國

注意其國際收支問題,建議讓泰銖匯率有較大的靈活性,泰國據報在1997年初 約有350億美元的外匯儲備。

由於泰國金融業原本已有資產過多的問題,再加上1996年第四季的政府財政和出口數據表現不佳,使得不少房地產發展商無力償還債務利息。1997年2月5日地產發展商Somprasong

Land無力償還外債,由於房地產業占金融業放款的30%,令外界日益關注。與泰國金融業有大量往來的外資銀行和基金經理開始收緊銀根。與此同時,對沖基金(hedge

fund)據報也拋空泰銖,令泰銖一天內在國內暴跌15%,在海外更跌去20%。

1997年,泰國的貨幣危機迅速演變成金融和經濟危機,蔓延到鄰近地區。亞洲大多數地區的貨幣和資產價格暴跌30-40%。重災區的跌幅更不只於此。區

內的銀行和企業陷入財務危機。尚未熬過1997年,泰國、印尼和南韓就不得 不向國際貨幣基金組織求助。翌年,所有受波及的地區,包括金融和企業相對健全的新加坡和香港,均陷入嚴重的經濟衰退。

儘管韓圜在1997年12月底反彈,而泰銖、馬元、新元、新台幣和菲律賓披索均在其後一個月內跌至新低點後反彈。但印尼盧比仍然大幅波動,繼而跌至 1998年6月才反彈,當地的政經局面繼續惡化。區內的貨幣危機看似緩和,但同期內金融業問題加速惡化,整體經濟成長放緩。經濟嚴重緊縮的跡象日益明顯。由於金融業持續出問題及外資撤出,企業的融資能力大受影響(1996年,淨流入

泰國、印尼、馬來西亞、韓國和菲律賓的外資合計729億美元,但一年後逆轉為淨流出110億美元)。其次,為了捍衛貨幣,各國紛紛祭出升息、緊縮財政預算。這無論是國際貨幣基金組織還是當地政府的主意,都令經濟大受影響。股票和地產價格急跌,導致嚴重的負財富效應,削弱了總需求。與1996年相比,

1997 年東協區域內經濟成長率大幅放緩,包括泰國生產總值成長率由1996年的5.5%逆轉為-0.4%;印尼由8%急降到1997年的4.7%;韓國由1996年的7.1%降到5.5%。

3. 第三次金融危機:2007-2008年次貸危機

根據專家學者的研究[註8]指出,聯準會自2001年起連續降息帶動房市蓬勃,為了加以冷卻,從2004年中起,聯準會改向連續17次升息。短期利率雖然上揚,但是聯準會所無法控制的長期利率未隨之上升,於是房市繼續飆升直至2006年4月才開始走軟。在這段期間以可調式利率契約(ARM)購屋的人,將有半數於2007年或2008年面臨利率重設(interest

reset),重設後的利率平均高了約4%。

投資客很快地就發現由於房價開始走軟,自己的資產呈現淨值為負的現象,也就是貸款房價比(loan/value ratio)超過100%。既然看不到房價短期內再度回漲的可能性,又面臨較高的利息負擔,很多人開始出場,甚至不惜違約後將房子拋給銀行。2007年初,延遲繳款和法拍屋事件開始大量出現,自然就影響到第一線的房貸公司,2007年4月規模頗大的新世紀房貸公司宣告破產,其他家也岌岌可危。同年10月和11月間,美林證券和花旗銀行各認列損失達79億及65億美元,其他很多投資銀行、商業銀行、避險基金和保險公司也都認列大額損失,債務擔保證券開始被清算倒閉,避險基金關門,金融機構股價大跌,市值大幅縮水。

由於房市反轉,不少屋主開始停繳貸款,造成抵押債券的現金流量減少,價值走低,次級市場之流動性停滯,市況變化之快速,出乎券商以及投資者的預料之外,這時信評公司也開始重新評估,將這些抵押債券的信用評等降級。2007年間,信評公司幾乎每隔幾週就宣布一批降等名單,從最佳的AAA級往下調,有些甚至被降到垃圾債券的等級。牽連之廣、金額之大不免令人懷疑當年信評公司所使用的評等方法是不是有瑕疵?這種想法令其他債券的債信也受到質疑,影響於是不斷擴大。

由於市場的不確定感逐日加劇,若干先進國家的央行也被迫進場挹注資金以維持市場的流動性和穩定性。單是美國聯準會到2007年8月中旬累計注資就達到1,032億美元,並於9月18日首度宣布調降利率(Fed

funds rate)兩碼至4.75%。

到了2008年初,情勢越來越嚴峻。由於市場瀰漫悲觀氣氛,美國的主要貿易夥伴擔心可能會遭到美國不景氣的衝擊,歐、亞股市於2008年1月21日那天大跌。聯準會決定採取大動作,史無前例地緊急以視訊召開公開市場操作委員會議(FOMC),在開盤前宣布降息3碼,提供市場必要的支撐。受到次級房貸風暴衝擊,具有158年歷史的美國華爾街投資銀行雷曼兄弟(Lehman

Brothers Inc.)在2008年9月15日宣布破產,6千多億美元的債務規模,創下美國金融史上最大金額的破產案。

雷曼兄弟的破產,成為美國銀行緊急收購美林證券(Merrill Lynch)的催化劑,也加劇次級房貸引發的2008年金融風暴。風暴發生後,世界經濟增長明顯減緩,美國2008年第三季度經濟負成長0.3%,為7年來最大降幅,個人消費則下降3.1%,為28年來最大降幅;另外全球股市重創,部分國家陷入經濟衰退,光是美國就有14家銀行倒閉、法國股市CAC40指數下跌46.3%、日本日經(NIKKEI)

225種股票平均價格指數跌幅達47.6%、台灣證交所加權指數也下跌4.1%。

這波金融風暴共有24個國家身受其害,根據研究指出,美國人因金融風暴,使得終身收入平均損失7萬美元;而許多國家經濟疲軟、政府努力刺激經濟、實施巨額援助計畫來避免銀行倒閉,導致財政赤字大幅增加,已開發經濟體的公共債務增長超過GDP的30個百分點,這也是雷曼兄弟倒閉迄今已過10年,大多數國家的經濟活動仍未完全恢復的原因[[註9]。

四、金融危機是否可能重演?

整體而言,根據專家學者(郭秋榮,2008、陳美菊,2009)[註10]研究指出,過去全球金融風暴危機之成因,主要在於(1)低利率催生房市泡沫;(2)金融創新鼓勵過度放貸;(3)公平市值計算的會計準則造成流動性的惡性循環;(4)券商間複雜交易對手風險引發系統性風險升高;(5)高度財務槓桿操作;(6)金融監理疏失與規範不足。從過去歷史經驗來看,短期金融危機重演機率並不大,理由詳如下列:

● 債務結構改善、信貸利差仍緊縮

根據星展銀行的研究指出,與2008年相比,過去10年來金融市場有著顯著的進步,如債務結構性不平衡的狀況改善,2018年第二季美國家庭債務規模約占全國GDP的 65%,低於 2009 年年初約87% 的後金融危機時代高位,金融市場負債不平衡的狀況從家庭負債轉為公有負債,此狀況將有助於降低市場風險,減少因市場波動造成恐慌性拋售的風險;此外,信貸利差維持緊縮,過去金融危機或是股市遭大量拋售的時期,信貸利差皆顯著擴大,2008年底12月美國信用風險利差高達40%,目前(2018年11月)美國信用風險利差僅8.5%,雖為近期高點,但相較於金融風暴時期,目前信貸利差仍維持緊縮,顯示市場大致持穩,經濟衰退以及企業違約的風險偏低。

● 亞洲國家外匯存底提升,政府負債處於可控制的水準

再者,與2008年金融危機時期相比,亞洲經濟體已經積累更多的外匯存底,能夠面對金融市場的波動。例如:南韓外匯存底金額從2008年底的2千億美元,到2018年10月增加一倍來到4千億美元,外匯存底規模在全球排第8;泰國外匯存底金額則從1.1千億美元增加至2千億美元,印尼外匯存底金額則從5百多億美元增加至1.1千億美元,為今年以來,在新興市場陷入動盪之際,為提振本幣匯率,印尼央行2018年已經動用了近10%的外匯儲備,居亞洲大型經濟體首位,使得外匯存底金額較年初減少2百億美元。

此外,過去十年亞洲各國同樣採取一系列財政刺激措施和貨幣寬鬆政策,但是政府財政並未因此惡化,政府債務占GDP比重大多仍然維持在50%以下的可控制水準,這些指標都顯示各國具備更穩固的經濟基礎,有助於緩和因資本外流帶來的潛在影響[註11]。

● 金融監理法規較為健全

美國在2008年金融海嘯發生後,於2010年7月21日簽署Dodd-Frank華爾街改革暨消費者保護法案(簡稱「多德-弗蘭克法案Dodd-Frank法案」),推動大規模金融改革,新法案主要著重於建構強有力的監管機制以監控系統性金融風險及強化消費者金融之保護兩大議題上。該法案被認為是20世紀30年代以來美國改革力度最大、影響最深遠的金融監管改革。該法案旨在通過改善金融體系問責制和透明度,以促進美國金融穩定、解決“大而不倒”問題、保護納稅人利益、保護消費者利益。

不過值得注意的事,自金融危機以來,川普在2018年5月放寬《多德-弗蘭克法案》對於中小銀行負擔的限制,將系統重要性金融機構監的門檻從500億美元提高到2,500億美元,將會令受到嚴格監管的大型金融財團數量從38減少到12個。而這些被豁免的機構將不需要再接受嚴格的壓力測試,或是對金融危機提交應對方案。資產規模不到

1,000億美元將獲得大幅鬆綁。資產額不足100 億美元的小銀行所承作的抵押貸款將自動由消費者金融保護局(CFPB)免除其能力償還承保要求,並獲得長達

18 個月的考核週期,以免除頻繁的稽核負擔。

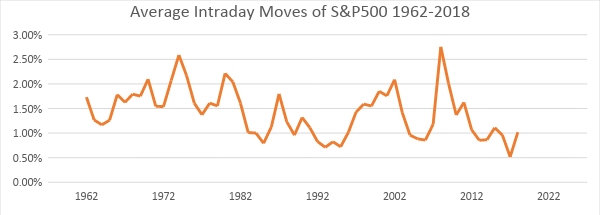

● 股市每日區間波動仍平穩

從指標項目來看,股市每日區間波動仍平穩,如圖三所示,標準普爾指數(S&P500)指數的平均日內波動,在1962年至2018年之間的每一年。每日範圍平均約為1.4%。五個最不穩定的年份按排列順序,分別為2008年(平均範圍為2.75%),1974年(2.59%),1980年(2.21%),1975年(2.17%)和1970年(2.1%)。相比之下,儘管10月19日的市場崩盤,標準普爾指數在一天之內下跌了22.6%,這是歷史上最多的,但1987年平均處於相對休眠狀態。有趣的是,2017年盤中平均交易區間最低,為0.5%。儘管2018年,這一數字翻了一番,略高於1%,但仍遠低於歷史平均水準。整體而言,除2008-2009金融危機外,每日百分比範圍實際上已經下降。

圖三 標準普爾指數平均日內波動—1962-2018

資料來源: Vasant Dhar(2018)

2008 年全球金融危機發生至今已10 年,惟當時造成全球金融危機之數項因素,如偏高的全球債務水準、監管不足的影子銀行業務、及金融機構大到不能倒等問題目前仍未完全解決。由於金融市場的本質具有傳染性,羊群效應加劇市場波動,建議徹底落實資訊透明化,才能增強參與者彼此之間的信任,降低市場機能失靈的可能性。此外,擴大市場發展之餘,市場的穩定與健全更不容忽視;金融商品鬆綁外,更要加強相關規範。建議政府進行法規鬆綁應與加強規範同時併行,才能有效降低政府機能失靈的可能性。

以全球金融危機為殷鑑,近年我國政府致力於強化金融監理,除與國際同步外,亦提升本國金融體系之金融韌性(financial resilience)。台灣屬小型且高度開放經濟體,易受全球景氣循環與金融循環之影響,故須隨時掌握國際經濟問題的最新演變,就可能的新挑戰未雨綢繆,如此才能減少下次全球金融危機的衝擊[註12]。

附註:

- 漲跌幅之計算是由當月最後一個交易日收盤指數與上月最後一個交易日收盤指數相比。

- Howard R. Gold(2018.11.14),《Why is the U.S. stock market weak? Because the economy is too strong》,MarketWatch。

- 根據維基百科的定義,高頻交易,是指從那些人們無法利用的、極為短暫的市場變化中尋求獲利的自動化程序交易,比如某種證券買入價和賣出價差價的微小變化,或者某隻股票在不同交易所之間的微小價差。一般是以電腦買賣盤程式進行非常高速的證券交易,從中賺取證券買賣價格的差價。

- 工商時報(2018.02.13),社評《莫名的全球股災會再出現嗎?》。

- 白富美(2018.10.31),《獵殺血腥10月的女巫,高頻交易?ETF?》,TAROBO。

- 根據維基百科的解釋,羊群效應理論,也稱羊群行為(Herd Behavior)、從眾心理。經濟學經常用“羊群效應”來描述經濟個體的從眾跟風心理。羊群是一種很散亂的組織,平時在一起也是盲目地左沖右撞,但一旦有一隻頭羊動起來,其他的羊也會不假思索地一哄而上,全然不顧前面可能有狼或者不遠處有更好的草。因此,“羊群效應”就是比喻人都有一種從眾心理,從眾心理很容易導致盲從,而盲從往往會陷入騙局或遭到失敗。

- 香港大學香港經濟及商業策略研究所(2000),《亞洲金融危機的成因及演變》。

- 李正福、翁文祺(2008.6),《美國次貸危機之起因、影響及因應之道》,臺灣經濟論衡 6:6。

- 黎映彤(2018.09.15),《次級房貸危機全面爆發,美國投資銀行雷曼兄弟宣布破產》,風傳媒。

- 郭秋榮(2008.12),《全球金融風暴之成因、對我國影響及因應對策之探討》,存款保險資訊季刊,21:4期;陳美菊(2009.3),《全球金融危機之成因、影響及因應》,經濟研究年刊第9期。

- 星展銀行(2018.09.21),《金融海嘯後10年,歷史可能重演嗎?》。

- 中央銀行(2018.09.27),《央行理監事會後記者會參考資料》。