2019年全球經濟情勢展望

2019年01月 | 下載本篇文章PDF檔、簡報PDF檔摘要

延續2017年的擴張態勢,2018年上半年全球貿易持續升溫,加上國際油價維持高檔,使得主要國家進出口表現依舊強勁。不過隨著貿易爭端擴大,影響面自企業信心擴散至實體經濟,油價也在第四季大跌,製造業採購經理人指數與企業信心指數均呈現下滑,顯示全球經濟恐將面臨反轉。展望未來,觀察近期國際經濟情勢,由國際預測機構如世界銀行、經濟學人、經合組織與國際貨幣基金所公布之更新數據顯示,大多數認為2019年全球經濟成長表現不如2018年。就未來不確定因素來看,主要可能有(1)全球貿易協商持續進行,美國與中國、歐洲及日本陸續展開貿易談判,協商結果難以預料,加上(2)主要國家貨幣政策緊縮,加劇國際金融與新興市場波動。最後,(3)美國政治紛擾短期難解、英國脫歐、法國黃背心運動、泰國與雙印等國今年都將舉行總統大選,這些因素使得全球政經不確定性有增無減,值得後續留意觀察。

一、前言

延續2017年的擴張態勢,2018年上半年全球貿易持續升溫,加上國際油價維持高檔,使得主要國家進出口表現依舊強勁。不過隨著貿易爭端擴大,影響面自企業信心擴散至實體經濟,油價也在第四季大跌,使得全球景氣產生變化。以製造業採購經理人指數(PMI)為例,歐元區12月綜合採購經理人指數初值51.3,創近4年新低;美國12月製造業

PMI 的終值為53.8,不僅低於預期,且創下2017年9月以來最低,美國12月新訂單指數創15個月新低,商業信心指數降至2016年10月以來最低;中國12月官方製造業PMI更跌破50榮枯線,為2016年7月以來首次。顯示歐美等國經濟成長可能趨緩,中國經濟下滑壓力逐漸擴大,反映企業前景受貿易戰影響,而不再樂觀。

全球景氣消長對兩岸經貿產生影響,在臺灣方面,受全球景氣持續擴張的帶動,臺灣經濟2018年上半年仍有良好表現,不只出口持續兩位數成長,股市也維持在萬點以上水準,帶動消費擴張,使得經濟成長率維持在3%以上,惟投資表現就略顯遜色。自第三季起,由於美中貿易戰不利因素開始發酵,加上美國升息帶動強勢美元,引發全球資金向美移動,新興市場及開發中經濟體金融波動加劇,連帶影響全球股市表現,使得臺灣廠商對於未來景氣看法轉為保守。

在中國大陸部分,外貿數據雖因關稅開徵搶購潮尚未產生明顯影響,但外需對經濟成長貢獻度仍有所下降,加上實體經濟受到內部融資環境趨緊影響,2018年中國大陸前三季經濟成長率分別為6.8%、6.7%與6.5%,不僅逐季下滑,亦創下金融海嘯以來最低表現。雖然前三季度增速尚未低於目標值6.5%,但隨著美中貿易戰影響的逐漸展現,第四季度經濟成長可能面臨更大壓力。

展望2019年,全球主要預測機構多數普遍認為2019年景氣表現不如2018年,雖然減幅有限,惟國際仍有若干不確定因素干擾,例如美中貿易戰後續發展、主要經濟體的貨幣政策緊縮及各國政經情勢變化等都可能為全球經濟帶來衝擊,影響2019年經濟表現。以下本文將就2018年全球經濟進行回顧,並整理國際各主要機構對於2019年全球經濟成長率之最新預測及其觀點,以便掌握全球脈動與未來經濟走勢。

二、2018年國際經濟回顧

回顧2018年,全球經濟在2018前3季仍維持2017年的成長態勢,根據國際貨幣基金組織(IMF)的估計,2018年全球經濟成長率為3.7%,與2017年持平。其主要原因來自於美國經濟強勁及原物料價格上漲,前者維持主要經濟體的成長動能,後者則帶動以原油及原物料出口為主要收入來源的新興市場及開發中國家表現。整體來看,主要國家經濟表現不一,美國持續擴張,歐洲復甦力道趨緩,日本經濟則受到天災及消費者和企業支出疲弱而出現萎縮。

不過2018年初開始,全球前兩大經濟體美中間貿易衝突全面升級,加上國際金融市場波動加劇,使得主要經濟體出口成長率開高走低、第四季股市重挫、製造業採購經理人指數與企業信心指數均呈現下滑,顯示2019年全球經濟面臨風險。

在美國方面,美國2018年GDP前三季年增率約2.8%,為過去3年最佳,主要是內需帶動,受惠於勞動市場環境改善,加以稅改通過,個人與公司稅率降低,提升民眾可支配所得,有助於民間消費持續增溫。此外,川普總統推動製造業回流政策吸引企業回流,部分抵銷美中貿易戰升溫對企業信心的打擊,推升民間投資上揚。然外需表現疲軟,貿易逆差持續擴大,使得淨出口續為負貢獻。

在中國方面,外貿數據雖因關稅開徵搶購潮尚未產生明顯影響,但外需對經濟成長貢獻度仍有所下降,加上實體經濟受到內部融資環境趨緊影響,2018年中國大陸前三季經濟成長率分別為6.8%、6.7%與6.5%,不僅逐季下滑,亦創下金融海嘯以來最差表現,雖然前三季經濟成長率並未低於目標值6.5%,但隨著美中貿易戰影響的逐漸顯現,11月與12月進出口年增率均明顯下滑,其中12月出口更是創下2016年7月來最大降幅,10月社會消費品零售成長率意外放緩,近期經濟數據顯示中國大陸第四季經濟成長將面臨更大壓力。

在台灣方面,由於全球經濟持續增溫、電子相關產品需求仍旺、原油及原物料價格回穩,2018年我國對全球出口成長5.9%,進口成長10.6%,呈現溫和成長。就我國主要產品出口來看,以石化產品包括礦產品、化學品、塑橡膠及其製品等出口,受惠前三季油價高漲,增幅較大。就出口變化趨勢觀察,上半年仍有兩位數成長,然第三季則降至3.0%,加上受到中國需求放緩、品牌新機成長不如預期、國際油價重挫及美中貿易衝突不確定性,使得第四季出口僅有0.1%,且11月與12月出口皆轉為負成長,終止連續24個月(剔除春節因素)正成長表現。行政院主計總處預測

2019年我國出口與進口成長則分別為1.96%及2.64%。我國貿易恐受全球不確定風險影響,須密切關注後續發展。

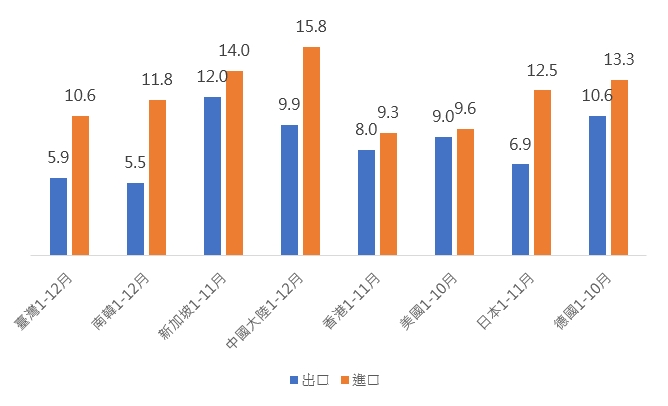

2018年主要國家/地區外貿景氣普遍擴張,如圖1所示,其中新加坡(1-11月)因非電子類產品出口成長,年增12.0%;中國因手機及其零件、積體電路、電腦外銷穩定,出口成長相對較高;德國(1-10月)因機械及醫藥品出口暢旺,年增10.6%;香港、美國、日本增幅介於6.9%~9.0%;南韓受半導體、石油製品出口增加,及船舶輸出減少交互影響,年增5.5%。在進口方面,主要地區受出口引申需求及國際農工原料價格偏高,2018年進口亦呈揚升,其中中國因對原油、積體電路及天然氣需求殷切,進口年增15.8%最高;新加坡、德國、南韓及日本增幅介於

11.8%~14.0%;香港和美國各增9.3%、9.6%。

圖1 2018年主要國家/地區進出口年增率

資料來源: 107年12月海關進出口貿易初步統計

在金融市場方面,2018年金融市場大幅波動主要來自於美中貿易衝突與聯準會縮表升息。雖然美中貿易摩擦對信心面衝擊多於實質面,但不確定性卻是令市場預期大幅波動的關鍵;聯準會的升息與減資,雖沒有太多意外之舉,但美元流動性趨緊導致新興市場動盪,使得美債殖利率曲線平坦化,意即「短率升、長率跌」,2年期的短債殖利率升、10年期的長債殖利率降,2018年初時,長短利差仍有0.56%,然隨著聯準會持續升息與減資產,搭配對未來升息的預期,2018年末,長短利差已縮小至0.19%,近期美國公債殖利率曲線已創下金融危機以來的最平坦記錄。就過去經驗來看,美債殖利率曲線平坦化,是美國發生經濟衰退前的典型徵兆,因此市場擔心美國經濟成長動能是否能夠繼續維持。

三、2019年全球經濟展望

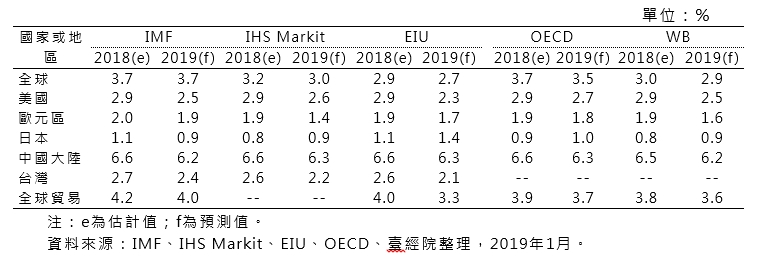

觀察近期國際情勢,主要國家經濟表現不一,美國持續擴張、歐洲經濟復甦無力、中國經濟成長面臨壓力、日本則受到天災及支出疲弱而出現經濟萎縮,顯示景氣擴張趨勢漸趨緩。此外,根據國際預測機構如世界銀行(WB)、經濟學人(EIU)、環球透視(IHS Markit)、經合組織(OECD)與IMF所公布之更新數據顯示,除IMF認為2019年全球經濟表現和2018年相同外,其餘皆認為2019年全球經濟成長表現不如2018年。(詳如表1所示)。

表1 2019年全球經濟成長率預測

注:e為估計值;f為預測值。

資料來源:IMF、IHS Markit、EIU、OECD、臺經院整理,2019年1月

據世界銀行於2019年1月發布《全球經濟展望》,報告指出,2019全球經濟前景趨於黯淡,原因在於國際貿易和製造業活動已經疲軟,貿易緊張局勢仍然加劇,一些新興市場大國2018年承受了巨大的金融壓力。在這一頗具挑戰性的背景下,2019年新興市場和發展中經濟體的成長預計將保持平淡。對於倚重大宗商品出口的經濟體,其復甦進展有可能大大慢於預期。其它很多經濟體的成長預計將減速。

解決高額債務問題成為一個日益重要的問題,在過去四年中,低收入國家的政府債務水平從債務占GDP的比率上升了30%至50%。低收入國家正在利用越來越多的政府收入來支付利息。如果借貸成本在未來幾年如預期般上升,這種債務還款壓力將進一步增加。此外,極端天氣異常增加食品價格大幅波動的可能性,這可能加劇貧困。過去政府曾採取貿易措施,來抑制包括大米,小麥和玉米在內的主要糧食商品價格波動的影響,然而個別國家雖然能夠在短期內透過價格波動緩解國內市場的影響,但世界各地的集體行動可能會加劇食品價格的波動並推升價格。世界銀行認為,除了出口禁令或減少進口關稅等干預措施外,減輕食品價格上漲打擊的有效方法包括更好的安全網,如現金和糧食轉移,學校供餐和公共工程計劃,可能需要將政策重點從貿易政策轉向。

IHS Markit預測全球經濟成長將從2018年的3.2%降至2019年的3.0%,並將在未來幾年繼續減速,並且認為政策錯誤是2019年及以後全球經濟成長的最大威脅。美國公布的重大財政刺激措施的影響將逐漸消退,這使得這個世界上最大的經濟體仍然存在數萬億美元的年度預算赤字,並且債務水平穩步上升,這意味著,當經濟下一次陷入衰退時,美國將沒有足夠的財政刺激空間。預計今年美國聯準會的貨幣政策將更多地依賴於即將到來的經濟數據,“中性”聯邦基金利率的估計,以及(部分)反轉收益率曲線的影響。

IHS Markit預計歐洲的擴張將進一步放緩。歐元區經濟成長將在2019年下滑至1.5%,並在2020年下降至1.2%。自2017年下半年達到峰值2.5%以來,歐元區的成長趨勢一直在下降,2018年為1.9%。不太寬鬆的信貸條件、全球貿易成長和政治風險,包括英國脫歐的不確定性,都是該地區成長放緩的主要因素;日本經濟復甦仍將疲軟。2019年成長率可能接近0.9%,然後在2020年下滑至0.5%,雖然2020年東京奧運會前的建築支出預期將在2019年保持成長,但成長將在年底前消退。

在新興市場方面,IHS Markit表示,新興市場的成長已經達到頂峰,預計新興市場將在2019年面臨許多不利因素,如已開發經濟體的成長(約占世界GDP的60%)正在放緩,世界貿易的步伐也在減緩。其次,全球金融環境逐漸趨緊,預計美元將保持強勢。第三,商品價格將保持波動,並可能在明年下降趨勢。最後,巴西和墨西哥等國家不斷上升的政治不確定性可能會嚇跑外國資本流入。

另一國際機構OECD則認為全球經濟成長依然強勁,但已過近期的高峰,面臨日益加劇的風險,如貿易緊張局勢加劇和金融環境趨緊,在關稅調升的背景下,令貿易和投資成長放緩,且利率上升和美元升值導致新興經濟體資本外流,OECD更提出警告,倘若美中貿易衝突持續升溫,美國將所有中國大陸進口產品的關稅都提高到25%,那麼2020年全球經濟成長可能會下降到接近3%。

四、結論

儘管全球經濟近期出現一些緩和跡象,如美中貿易戰暫時停止升級、聯準會下調2019年升息步調、產油國同意擴大減產等,但這些仍不足以改變2019年經濟展望。綜合各主要預測機構看法,大多認為2019年全球經濟成長幅度不如2018年,所幸減幅有限,不過仍有一些不確定因素,可能對2019年全球經濟產生影響,值得特別加以關注。首先,全球貿易協商將持續進行,美國在2018年掀起與中國大陸之間的貿易大戰,美中雙方加徵關稅總計已涵蓋約3,600億美元的貿易額,儘管G20高峰會後,美中貿易戰暫時停止升級90天,不過由於美中貿易逆差仍大,除非中方進一步承諾且實質加大開放市場,否則短期內美中貿易戰短期恐難以消弭,貿易戰有長期化發展的傾向,且可能轉變為匯率戰、智財戰、WTO角力、企業制裁等非關稅手段,增加全球經濟前景的不確定性。此外,美國將與歐元區、日本等陸續展開貿易談判,儘管2018年7月歐元區承諾自美國擴大進口天然氣與大豆,但美歐貿易失衡情勢並未改善,加上美歐雙方在汽車議題上仍有分歧,恐使得美歐貿易談判更加緊張。

其次,美國聯準會近年升息動作加速,2018年利率已逾2%,搭配其減稅政策,吸引全球資金向美移動,使得新興市場及開發中經濟體金融市場大受影響,且歐盟於2018年底停止2.6兆歐元購債計畫,顯示量化寬鬆計畫正式退場,主要經濟體除日本外,貨幣都逐步朝向緊縮方向發展。展望2019年,聯準會會後聲明正式刪除貨幣政策依舊寬鬆等相關內容,且聯準會官員多次表示美國短期利率已接近自然利率水準,顯示聯準會升息已接近尾聲,但仍持續擴大減少資產,歐盟則將在2019年第三季起開始升息,日本已實質減少購債,甚至不排除啟動升息。三大央行資產變化顯示全球流動性減少,將導致全球金融市場震盪劇烈,新興市場及開發中經濟體都必須同步升息來加以因應,全球貨幣進一步緊縮。

最後則為美、歐、亞政經情勢,美國川普總統與國會針對美墨邊境支出無法達成共識,美國聯邦政府從2018年12月22日開始停擺,至今已經超過22天,成為美國歷史上最長的一次政府關門,多數公務員被迫在家放無薪假,加上行政程序導致企業生產、投資等活動延後,相關經濟數據無法如期公布,增加對經濟現況判讀的難度,都將加大對經濟成長的負面衝擊。白宮經濟顧問主席表示,聯邦政府部分停擺每持續兩週將使美國GDP減少約0.1%[註1]。

在歐洲方面,英國將於2019年3月29日正式脫歐,然脫歐協議遲遲無法交付英國下議院表決,日前英國首相梅伊於2018年12月18日召集內閣,要求各單位啟動「無協議脫歐應變計畫」,以因應發生無協議脫歐的各種狀況。根據英國央行《脫歐事態推測報告書》指出無協議脫歐對經濟影響最大,若出現無協議脫歐,屆時跨國商務將一片混亂、市場恐凍結,對從食物到藥品、製造業零件等所有品項都不利,有消息傳出歐盟預期英國可能申請延後脫歐,脫歐期限至少延後至7月;法國則受到黃背心運動持續干擾,自2018年11月中開始的示威活動,讓零售、餐飲及觀光損失慘重,且貨運延誤或企業因故停工等因素,使得工時被迫減少,多家研究機構下修法國2018年第4季經濟成長率。

亞洲國家如泰國、印尼、印度今年都將面臨重要選舉,泰國過去幾年受到軍政府掌權,多次以憲法及立法程序為由,延遲選舉日期,如今將大選時間訂於今年的2月24日,由於泰國政治中的軍事影響力仍然是關鍵,上議院的所有參議員都是軍方任命的,如果反政府黨派獲得勝選,那麼軍方很可能透過參議院的投票權來限制政府的行政權力,未來執政將是一項挑戰;印度將於今年4月5月舉行全國大選,印度人民黨的總理莫迪正尋求連任,然莫迪政治光環漸退,人民黨陸續失去了一些重要的州級選舉,為確保連任,可能迫使執政黨採取擴張性財政政策,加劇財政壓力;印尼將於4月17日舉行總統大選,就目前民意調查來看,佐科總統連任機會較高,然印尼為阻止匯率不斷貶值引發的金融動盪或通膨加速上升,採取連續升息手段企圖阻止匯率貶值,不過升息也會提高民間借貸成本,加上政府為改善經常帳赤字,延後部分建設計畫,恐衝擊投資。

附註:

- Toluse Olorunnipa(2019.01.04), 《White House Says Shutdown Trims 0.1% from GDP Every Two Weeks》, Economics, Bloomberg。