中國社保制度改革之影響研析

2019年01月 | 下載本篇文章PDF檔、簡報PDF檔摘要

社會保障是現代國家最重要的社會經濟制度之一,建立健全與經濟發展水平相適應的社會保障體系,是經濟、社會協調發展的要求,也是社會穩定和國家長治久安的重要保證。相較於歐美日社保制度,中國雖晚了近半個世紀,規模不如歐美,但中國在社會保障支出由2008年占GDP的5.9%增加至2018年12.4%,平均年成長率為11.02%,高於同時期GDP平均年增率8.2%,也高於歐美日增幅。為了達到建立多層次社會保障體系,在2019年實施多項新政策,其後續影響的觀察重點,(1)在稅捐機構統一徵收下,企業按最低標準繳交的「灰色操作」不再可行,人力成本負擔將增加,包括物流、餐飲或盈利微薄的上市公司受到影響較為深遠,且此時美中貿易戰持續,是否對企業經營產生雪上加霜的衝擊;(2)職工可能面對企業裁員、壓低薪資等問題,隨著失業增加或當期收入減少,是否引發消費衰退,影響內需市場,進而對經濟成長產生再進一步衝擊;(3)隨著中國人口加速老齡化,社保資金缺口問題可能逐漸凸顯,是否能維持社保費率調降的政策。

一、前言

聯合國在1948年的「世界人權宣言」中提到社會保障(social security)的主張,其中第22條規定「凡每個人均為社會的一員,皆享有社會保障的權利,…」(Everyone,

as a member of society, has the right to social security),社會保障是現代國家最重要的社會經濟制度之一,建立健全與經濟發展水平相適應的社會保障體系,是經濟、社會協調發展的必然要求,是社會穩定和國家長治久安的重要保證。

中國自1978年改革開放,社會保障制度改革隨著經濟成長而逐步建構出多層次的社會保障制度。從1978年至1991年期間,首先恢復城鎮企業的職工的養老保障制度,爾後陸續透過試點還原養老保險費用的社會統籌。1992年至2004年期間,十四屆三中全會通過建立社會保障制度作為社會主義市場經濟基本框架的五個組成之一;另確認中國社會保障體系的基本內容,包括社會養老保險費用由國家、企業和職工三方共同籌資,且建立社會統籌與個人帳戶相結合制度模式,並透過試點開始建構與前者制度相關醫療保險制度;在1996年發布企業職工工傷保險試行辦法,規範認定條件、待遇標準和管理程等的工傷保險基金的建立,另也針對企業職工推動生育保險制度改革,讓五險的社會保障框架構逐一成形。

中國十九大提出中國特色社會主義,要全面建成多層次社會保障體系,以「兜底線、織密網、建機制」為基本要求,而「覆蓋全民、城鄉統籌、權責清晰、保障適度、可持續」作為未來目標。由於社會保障制度是維護勞動者合法權益、保障勞動者基本生活的重要措施,是合理平衡用人單位負擔、化解企業經營風險、促進企業公平競爭的重要手段,對完善市場經濟體系、促進社會經濟發展、增進國民福利、維護社會穩定具有重要作用。因此,與台商營運息息相關的社會保障制度發展現況就更形重要,本文以下將就其內容、演進及現況做一分析,並與台灣的現況做比較,作為台商經營之參考。

二、中國社會保障制度

「世界人權宣言」第25條規定「人人有權享受本人及其家屬康樂所需的生活水準,舉凡衣、食、住、醫藥及必要的社會服務均包括在內;且於失業、疾病、殘廢、死亡、老年或因不可抗力的事故致有其他喪失生活能力時,有權獲得保障」,已將社會保障內涵做一具體化說明。社會保障制度起源於19世紀末的歐洲工業社會,根據國際社會保障協會相關資料顯示,德國、英國及法國是十八世紀最早為職工建立工傷保險制度,提供職工安全保障,德國當時也針對醫療及養老部分提供保障,直到1927年再建立失業保險制度,而英法美日則直到十九世紀中期前才陸續將養老、醫療、失業及工傷等現代社會保險制度建置完成,顯示出現代社會保障制度主要核心是為勞動者提供社會保險,再進而演進到全民的社會保險制度。

表1 英美法及中國社會保障制度的主要內涵與建置時間

資料來源:Social security programs throughout the world, ISSA。

從各國推動的社會保障制度來看,除了社會救助、社會福利等外,主要與企業營運有關社會保障有關,包括養老、醫療、失業及工傷等保險制度。中國的社會保障制度的發展,主要分為四個階段[註1],簡述如下:

1.1978年至1991年恢復改革前社保制度階段

1951年為了中國城鎮企業職工,發布《中華人民共和國勞動保險條例》,由社會保險經辦機構按職工工資總額的3%提撥勞動保險基金的法規,1955年再建立國有事業職工的養老保險制度,1958年將企業與國有機關養老制度統一成相同制度,然而1966年文化大革命對當時社會保障制度造成嚴重衝擊。於是1978

年改革開放,經濟體制改革的核心是企業經營機制的改變,要增強企業活力,實行以承包為主的多種形式的經濟責任制。在此背景之下,社會保障改革的指導思想定位在服務企業改革的需要,把社會保障改革作為企業改革的配套措施,並以單項制度改革為突破口。

1987-1991年期間主要的改革步驟首先是恢復原有的保障制度,同時也要建立失業(待業)保障制度。在養老保險方面,1984年起陸續在全民和集體所有制企業進行退休費用社會統籌的試點,對市、縣一級的國有企業按照「以支定收、略有結餘」的原則,實行保險費的統一收繳、養老金的統一發放的社會統籌制度[註2];1991年國務院再發布《關於企業職工養老保險制度改革的決定》,實行基本養老保險、企業補充養老保險和職工個人儲蓄性養老保險相結合的多層次養老體系,費用由國家、企業和職工個人[註3]三方共同負擔,並明確規定養老保險費實行社會統籌,先由市、縣級統籌再逐步過渡到省級統籌。在失業保險方面,1986年為了配合國營企業推動的勞動合同制,國務院頒布《國營企業職工待業保險暫行規定》,首次建立企業職工待業保險制度,為企業實行勞動用工制度的改革。

2.1991年至2000年社保制度框架形成階段

1992年中國將經濟體制改革的目標設定為建立社會主義市場經濟體制。 因此,在中國共產黨的十四屆(1993年)三中全會通過《中共中央關於建立社會主義市場經濟體制若干問題的決定》,把建立社會保障制度作為社會主義市場經濟基本框架的五個組成部分之一,確認中國社會保障體系的基本內容,包括實施「社會統籌和個人帳戶相結合」(以下以「統帳結合」表示)的社會保險制度;其二是建立統一的社會保障管理機構,將行政管理和社會保險基金經營分開,前者主要是行使行政管理職能,後者係在保證基金正常支付和安全性和流動性的前提下,可依法把社會保險基金主要用於購買國家債券,確保社會保險基金的保值增值的營運。

此期間的主要重點在於養老、醫療和失業等保險制度改革。在養老保險方面,1995年國務院發布《關於深化企業職工養老保險制度改革的通知》,係確定「統帳結合」制度模式,基本養老保險費用由企業和個人共同負擔,並在全國進行試點。1997年國務院再頒布《關於建立統一的企業職工基本養老保險制度的決定》,確定到2000年,在省、自治區、直轄市範圍內,統一企業繳納基本養老保險費比例、管理和調度使用基本養老保險基金,對社會保險經辦機構實行省級垂直管理。

在醫療保險方面,1995年首先在江蘇省(鎮江市)、江西省(九江市)等地,進行以「統帳結合」醫療保險制度的試點工作;1996年國務院辦轉發《關於職工醫療保障制度改革擴大試點的意見》,醫療保險制度改革試點擴大到38個城市。1998年《關於建立城鎮職工基本醫療保險制度的決定》,則確認城鎮職工基本醫療保險制度的模式和改革方向。在工傷保險方面,1996年《企業職工工傷保險試行辦法》規範工傷保險的認定條件、待遇標準和管理程序,並建置工傷保險基金,2004年《工傷保險條例》則進一步確認覆蓋範圍、籌資辦法、繳費比例、享受條件和保障水準。另在生育保險制度推動方面,1994年勞動部頒布《企業職工生育保險試行辦法》,對生育保險的實施範圍、統籌層次、基金籌集和待遇支付等進行規範。在失業保險方面,1999年《失業保險條例》係將1986年待業保險再進化,確認覆蓋範圍、籌資辦法、繳費比例、享受條件和保障水準。同年的《城市居民最低生活保障條例》和《社會保險費徵繳暫行條例》則規範城市貧困居民社會救助和社會保險費徵繳等作法。

此期間從原來配合國企改革,到妥善安置分流待業下崗人員和保障城鎮貧困人員基本生活,1998年後中國社會保障制度已逐步建立「一個中心、兩個確保、三條保障線」[註4]的政策體系。

3.2000年至2004年制度試點的落實階段

2000年中國國務院頒布《關於印發完善城鎮社會保障體系試點方案的通知》,首先在遼寧省試點,開始以覆蓋國有企業為主的單一制度建設,朝覆蓋城鎮從業人員的系統性制度建設試點,系統地完善城鎮職工基本養老、基本醫療、失業等社會保險制度和城市居民最低生活保障制度。而十六大(2002年)決定明確地把“社會保障體系健全”作為全面建設小康社會的目標之一,因此,為了讓社會保障制度從單項制度往系統化建設轉變經驗, 2004年國務院將試點擴及黑龍江、吉林兩省,同時也進行農村社會養老保險制度、新型農村合作醫療制度的推展,另對部分地區推動農村最低生活保障工作。直到2004年底,以養老保險、醫療保險、失業保險和城市居民最低生活保障制度為主要內容的、適應社會主義市場經濟基本要求的社會保障體系框架初步形成。

4.2004年以後社會保障制度全民覆蓋階段

中共十六屆(2006 年)六中全會則以構建社會主義和諧社會的戰略高度,明確提出到2020年建立覆蓋全民的社會保障體系。隔年(2007年)中共十七大《高舉中國特色社會主義偉大旗幟為奪取全面建設小康社會新勝利而奮鬥》報告提出,中國社會保障制度發展進入統籌城鄉、全面覆蓋、綜合配套、統一管理的階段。包括《國務院關於在全國建立農村最低生活保障制度的通知》、《國務院關於開展城鎮居民基本醫療保險試點的指導意見》,建立兜底性的城鄉最低生活保障制度,同時將醫療保險由職工族群拓展到城鎮非職工族群,到了2010 年10月28日全國人大常委會通過《社會保險法》,為中國第一部社會保險綜合性法律,為社會保障法制建設的新里程碑。

三、中國社保改革面對問題與挑戰

(一)現況

社會保障支出是反映一個國家或地區對社會保障投入情況的集中度,代表這個國家或地區對社會保障制度的重視程度。雖然支出水準高不代表人民的社會保障待遇高、或具公平性與持續性,但客觀地說社會保障支出水準持續增加,民眾對社會保障比較有感。尤其中國社會保障制度框架隨著經濟發展而逐漸成形,近十年來相對於歐美日等先進國家,中國在社會保障支出由2008年占GDP的5.9%增加至2018年12.4%,平均年成長率為11.02%,高於同時期GDP平均年增率8.2%,顯示目前中國社會保障支出規模占GDP比重雖不如歐美日,但平均年增率則有兩位數成長超過歐美等國。

表2 美法德日及中國社會保障支出占GDP比重

註1:2018年數據中日本為2015年數據

註2:中國係依據國家統計局2017年《我國與歐盟社會保障支出對比分析》[註5]之項目作為計算基準。

資料來源:OECD、中國統計年鑑

依據十九大習近平提出的新時代中國特色社會主義思想中,社會保障不僅是民生安全網、社會穩定器、與人民幸福安康息息相關,也關係到國家長治久安。因而提出要按照「兜底線、織密網、建機制」[註6]的要求,全面達到建立「覆蓋全民、城鄉統籌、權責清晰、保障適度、可持續」[註7]的多層次社會保障體系之目標。

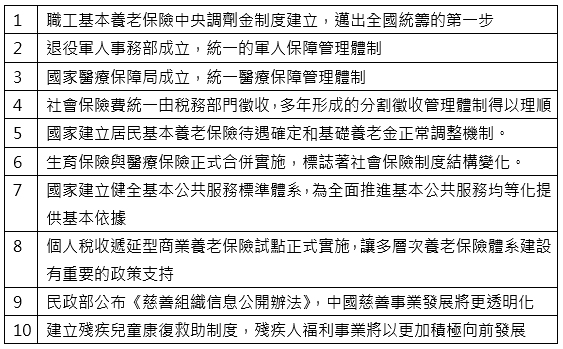

從十九大之後,中國社會保障改革已取得重要的進展,包括社會保障發展理念從模糊狀態走向清晰化,制定未來要達到「覆蓋全民、城鄉統籌、權責清晰、保障適度、可持續」的目標外,如表3所示,包括職工基本養老保險中央調劑金制度的建立,使得基本養老保險由淪為地方利益再度回歸到國家利益層面,往全國統籌邁進、而退役軍人事務部、國家醫療保障局等成立與社會保險費由稅務部門統一徵收,則是讓社會保障管理體制從交叉重疊的無序狀態走向統一、集中化奠定未來組織基礎等;生育保險與醫療保險合併,除可普惠所有生育女性的生育津貼外,亦可增強醫療制度的互助共濟功能並財務方面的可持續性等。

表3 2018年度中國社會保障十大事件

資料來源:中國社會保障學會(2019.1.3),《2018年中國社會保障十大事件出爐》,網址:http://www.caoss.org.cn/article.asp?id=526。

(二)問題與挑戰

然依據《中國社會保障發展報告·2018》指出,中國社會保障改革與體系建設仍存在四大問題[註8]:

1.社會保障權責不清的格局依舊:以主體各方權責不清為例,其體現在作為社會保障責任主體的政府(含中央政府與地方各級政府)、企業、社會、市場、個人及家庭的責任邊界不夠清晰,甚至還出現了相互錯位、效果相衝的現象。以城鄉居民基本醫療保險為例,2003年進行新農村合作醫療試點時,費用分擔比例是政府與個人為2:1,後來逐漸變形為3:1或4:1,個別地方甚至到了8:1以上,政府責任變重而個人責任變輕。

2.互助共濟性明顯不足:由於基本養老保險和基本醫療保險制度中的個人繳費全部記入個人帳戶,使得參保人間完全喪失互助共濟的功能,導致個體風險與群體風險的增加,再加上社會保障的統籌層次低,直接限制地區之間的互助共濟,不僅擴大制度上的風險,也阻礙基本公共服務均等化推動進程。

3.制度短板需加快彌補:以基本養老保險為例,由於採取地方'承包制'、不同地區之間的籌資、待遇與基金結餘的差距日益擴大,最終使制度從國家利益、社會公平淪為地方利益,造成地區不公平。廣東省因繳費者多而退休者相對少,加上籌資標準偏低、待遇標準偏高,導致養老保險基金有千億元結餘;而遼寧、黑龍江卻因繳費者少而退休者相對多,不僅籌資標準居高難下,待遇標準也偏低,基金收支產生巨大虧損,若無外部資金補償,這些地方的基本養老保險制度實際上已經崩潰。

4.法治欠缺問題日益突顯:由前述可知,未來透過法治建設來釐清權責關係與均衡責任,使參與社會保障的主體責任分擔逐步從失衡狀態走向相對均衡相對重要,要加快法治建設步伐和提高資訊化水準,加緊制定社會救助法、社會福利法,以及修訂社會保險法等。

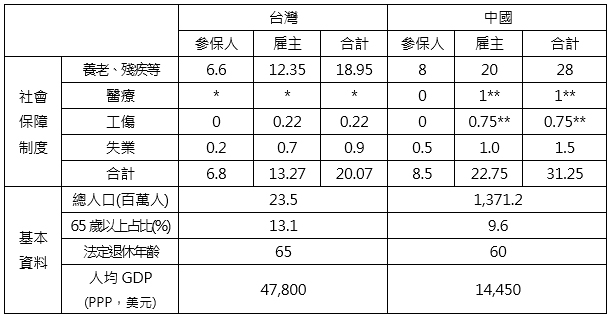

由國際社會保障協會(International Social Security Administration, ISSA)資料顯示,台灣及中國在社會保障計畫中單位雇主及參保職工繳費費率如表4,若以養老、醫療、工傷及失業等保險費率來看,若加計台灣全民健保費率,合計社保費率26.01%,低於中國31.25%,其中台灣雇主負擔的社保費率為17.8%也低於中國22.8%,顯示企業在台灣為職工所負擔的社保費率較中國少了4.7個百分點。不過,以中國五險一金繳費基數來看,繳費基數下限是南昌的1,083人民幣到鄭州3,524人民幣,繳費基數上限是烏魯木齊的15,399人民幣到貴陽的33,750人民幣,若與台灣勞保投保月薪最低以23100元,到48級數的182,000元相比較,約為台灣職工投保月薪的45%至85%間不等,且上下限繳費基數的差距在8.6倍至13倍,顯示出中國社會保障制度因地域而產生很大差異性。

表 4 2016年中國和台灣社會保障計畫受保人及雇主繳費率(%)比較

註1:*單以全民健保來看,最低月保薪資為23100元,分48級,其中個人:雇主:政府負擔比重為3:6:1,換算個人及雇主負擔率分別為1.41%及4.53%;另二代健保的負擔率為1.96%。生育保險則歸於國民年金、勞保及公保之內。

註2:**表總成本

註3:個人帳戶的繳費率不包括行政費用。 資料來源:國際社會保障協會(ISSA)(2017),”Social Security Programs

Throughout the World: Asia and the Pacific, 2016”。

四、結論

在2018年3月公布《深化黨和國家機構改革方案》將基本養老保險費、基本醫療保險費、失業保險費等各項社會保險費交由稅務部門統一徵收,以提高徵管效率,同年7月《國稅地稅徵管體制改革方案》以2019年1月1日為實施日期。因此,9月國務院常務會議中,李克強總理提出目前養老金累計結餘較多,可以確保按時足額發放,將抓緊研究,適當降低社保費率,確保總體上不增加企業負擔,以激發市場活力,於是同年11月公布最新社保政策,包括用人單位和職工失業保險繳費比例總和從3%階段性降至1%,繼續實施外,也對符合穩定就業的參保企業,通過減費方式,返還企業及其職工繳納的50%失業保險費等措施。

按照十九大的「準確把握全面建成多層次社會保障體系」重要部署,2020年達到基本養老險全面實現省級統籌的目標,2019年起中國社保制度啟動重大變革,像是各省基本養老保險制、繳費、待遇等政策、基金使用、預算和經辦管理等方面整合等,以及稅務部門統一徵收,不僅改變過去社保機構囿於資源和人力而徵繳不力的窘境,社保徵管效率雖可望提升,皆有助於未來中國社會保障體系的優化。其影響仍有觀察的重點:

第一是過去企業按最低標準繳交的「灰色操作」不再可行,這將大幅增加企業負擔,且根據「中國企業社保白皮書2018」調查顯示中國社保基數符合規定的企業比例逐年下滑,2017年已經不足四分之一,按最低下限繳納社保的企業比例已超過2成,尤其可能對勞動密集型企業產生人力成本加重的效應,包括物流、餐飲等勞動密集型企業或盈利微薄的上市公司,再加上近來美中貿易戰持續,制約中國企業活動力,社保新政實施,無異企業營運雪上加霜,未來能否承受這些壓力,值得留意。

第二是由於稅務部門可掌握員工薪資收入,雖然可以有效減少企業低報低繳現象,但企業因新社保成本增加,企業可能會以裁員、壓低薪資等方式轉嫁至員工身上,或大量僱傭臨時工或勞務外包模式,以減少繳納社保的人頭數或員工薪資壓到社保最低繳納基數,其餘收入均按照績效工資以獎金、勞務費等方式發放[註9],如此一來,部分員工失業或當期收入減少,是否引發消費衰退,進而影響內需市場發展,需留待後續觀察。

第三是中國2015年以來先後降低或階段性降低社會保險費率4次,總社保費率從41%降到37.25%,降幅約為一成,累計降低企業成本約3,150億人民幣。雖然中國官方強調未來將儘快提出降低社保費率具體方案,總體上不增加企業負擔等承諾。但以中國城職工養老保險規模為例,2012年基金累計結餘23,941億人民幣,可持續年份為1.45年為最高,爾後可持續年份開始下滑,至2017年基金結餘的43,885億人民幣,可持續年份為1.15年。未來隨著中國人口加速老齡化,意味着未來領取養老金的人越來越多,而繳費的年輕人越來越少,撫養比[註10]將逐漸提高,社保資金缺口問題可能逐漸凸顯,是否能維持社保費率調降的政策,亦待後續觀察。

附註:

- 係摘自發展和改革藍皮書,中國改革開放30年(1978-2008),網址: http://theory.people.com.cn/BIG5/49154/49156/8130369.html。

- 1984年在江蘇(泰州)、廣東(東莞)、湖北(江門)、遼寧(黑山)等地試點,從1986年全國縣、市一級的養老保險費社會統籌,到省一級的統籌工作,直到1994年全國包括北京、天津、上海、吉林、河北、山西、青海、江西、湖南、福建、寧夏、陝西、四川等13個省、自治區、直轄市實現省級統籌。

- 按工資的3%繳納。

- 一個中心係指下崗職工再就業服務中心;兩個確保係確保按時足額發放退休職工的養老金和確保下崗職工的基本生活保障;三條保障線是指國有企業下崗職工基本生活保障、失業保險、城市居民最低生活保障制度。

- 國家統計局統計科學研究所(2017.9.29),《2017.09:我國與歐盟社會保障支出對比分析》,網址: http://www.stats.gov.cn/tjzs/tjsj/tjcb/dysj/201709/t20170929_1539209.html。

- 「兜底線」是要發揮社會政策的托底功能,保障群眾基本生活需求,兜住民生保障底線,堅守社會穩定底線;「織密網」是要實現制度最廣泛的覆蓋,讓人人享有基本社會保障;「建機制」是要建立健全機制,不斷提高社會保障法治化、制度化。

- 「覆蓋全民」是擴大社會保障覆蓋面,基本實現法定人員全覆蓋;「城鄉統籌」是要統籌推進城鄉居民社會保障體系建設,合理縮小社會保障領域的城鄉差異;「權責清晰」是確認各級政府和用人單位、個人、社會的社會保障權利、義務和責任;「保障適度」是根據經濟發展確定保障待遇,合理引導群眾的保障預期;「可持續」是確保各項社會保險基金收支平衡,制度長期穩定運行。

- 王佳昕(2019.1.13),《社會保障發展報告:我國社保改革任務繁重,仍存權責不清等四大問題》,21財經,網址:https://m.21jingji.com/article/20190113/herald/575f28a19d9468d6cb43a4d7eb4c0d2d.html。

- 阿波羅新聞(2018.8.26),《財新周刊:社保兩難》,網址:https://hk.aboluowang.com/2018/0826/1163725.html。

- 即領取養老金人數與繳納養老保險費的人數之比。