貿易戰2.0新進展

2019年03月 | 下載本篇文章PDF檔、簡報PDF檔摘要

今年以來,美中雙方多次進行貿易協商,近期美中貿易協商似乎頗有成果,也令市場解讀雙方最終將達成協議的可能性上升。然目前美中雙方已非關注於傳統上的商品貿易戰,而是以科技戰為主戰場,由於電腦晶片是數位經濟及國家安全的基礎,加上中國具有野心自產晶片,因此不論美中未來將會達成何種協議,「晶片戰爭」仍會持續下去,之後關於匯率操縱、WTO爭議、智財權、個別企業制裁等問題才剛開始發酵而已。建議企業方面,未來(1)在兩岸高科技產業上的合作,業者需更加謹慎,以免踩到地雷,(2)思考重新布局供應鏈,低人工成本的地區未必就是最有利的生產基地,(3)加強跨國管理能力、加速自動化、提升生產效率。對政府建議,應(1)優化國內投資環境,以利吸引台商回流與跨國企業投資,(2)協助企業提升數位能力,促進技術升級,以利價值鏈中的分工地位。

一、前言

自美國川普總統上任後,全球貿易爭端逐漸升溫,特別是美國與中國之間的角力。從2018年下半年開始,美國已針對中國大陸約2,500億美元(第一波340億,第二波160億,第三波2,000億)的進口商品加徵10-25%不等之關稅。在中國大陸方面,雖然中方也隨即做出反擊,但由於雙方貿易規模差異較大,中方僅對1,100億美元的美國進口商品加徵5%-25%不等之關稅。

所幸於2018年12月1日美中雙方領導人在G20高峰會後進行會談,原本預定2019年年初提高的關稅稅率(2千億商品加徵10%關稅增加為25%),暫緩實施。中國也同意擴大進口美國產品,雙方將就多項貿易議題進行協商。不過,美方會後聲明也有提及,如果90天內無法達成協議,仍會繼續對2,000億美元進口商品施行25%關稅。中國為表達其善意,宣佈自2019年1月1日起至2019年3月31日對原產於美國的汽車及其零組件暫停加徵5%-25%關稅。

2019年以來,美中雙方近3個月來多次進行貿易協商,雙方就強制技術轉移、智慧財產權保護、網路竊盜、農業、服務業、非關稅障礙和貨幣問題等議題進行深入交流。近期美中貿易協商似乎頗有成果,故美國貿易代表署於2019年2月28日發布聯邦公報草案,延後對中國2,000億美元產品調升為25%關稅稅率,繼續維持10%,顯示當前世界兩個最大的經濟體美國與中國之間已取得一些實質進展。

由於美中貿易摩擦對於全球經濟衝擊在2018年第4季後開始變得明顯,損害出口和企業信心,使得廠商更加保守觀望,如今美中均展現積極談判的意願,也令市場解讀雙方最終將達成協議的可能性上升。不過值得注意的事,儘管美中貿易協商出現曙光,但應該不會就此結束,可能只是美中關稅戰暫告中止,之後關於匯率操縱、WTO爭議、智財權、個別企業制裁等問題才剛開始發酵。

二、從商品關稅戰場延伸至非關稅手段

智慧財產權爭端

根據2017 年 4 月美國貿易代表署(USTR)發布的特別301報告,指出中國經常透過創新及產業政策鼓勵技術移轉,甚至要求研發活動在其境內進行,或要求特定類型的智慧財產權僅得授權給中方或由中方持有。例如「技術進出口管理條例」規定,任何進口技術的改良成果應歸屬於改良者,且進口技術之侵權責任必須由技術持有人承擔。再者,中國對於外商獨資公司或中外合資公司從事數位內容傳播的限制,扭曲了私人間的商業安排,這些措施包括:外國線上內容的配額、禁止外國公司直接傳播線上內容,以及其他行政管制等。除此之外,中國持續推動自主、本土創新的政策,例如「中國製造

2025」計畫將中國轉型成擁有自主先進技術的製造強國、給予高新技術企業稅收優惠等,亦不利於外國公司的競爭[註1]。

美國301條款一直以來都被視為是單邊貿易主義的象徵。2017年8月,USTR即依據301條款,啟動對中國技術移轉、智慧財產權及創新相關政策的調查,且2018年3月所公布調查報告認定了中國政策屬不公平貿易行為。川普在2018年4月曾表示,中國一再試圖竊取美國的知識產權,USTR稱之為“中國不合理的技術轉讓政策造成的損害”。這些技術轉讓源自於中國的外資所有權限制法,要求外國企業與中國公司組建合資企業,以在中國銷售其產品。這些企業通常包括某種類型的技術轉讓,使外國企業暴露於盜竊之中。

如美國法院在2018年7月6 日判決中國風力渦輪機製造商華銳風電科技必須因盜竊商業機密支付 150 萬美元的罰款。此案源自於 2013年中國華銳風電科技遭美國司法部起訴,被指控從美國超導公司(AMSC)竊取商業機密,導致後者損失超過

8 億美元,並在2018年 1 月認為有罪。根據法律文件指出,原本在 2011 年華銳風電以逾 8 億美元向 AMSC 購買一套控制軟體,但卻同時以高薪唆使該公司員工盜取其程式碼,把這些技術轉用在自己的產品上。

據報導指出,AMSC因這起偷竊案而使得營收急遽下滑,市值損失了14億美元,不得不資遣70%的員工。儘管AMSC 也在中國地區向法院求償約 12

億美元,不過目前只有威斯康辛州地區法院判處 150 萬美元罰款,除此之外,華銳還需給付 5,900 萬賠償金,涉及金額出乎意料的低。而其緣由是

AMSC 於近期意外達成和解,所以如果華銳能按約繳清賠償金,將會提供非獨家的軟體使用許可,不過僅限於特定的風力發電機產品。

值得一提的是,這起案例其實是在歐巴馬政府時期所起訴的,由一個針對特殊智慧財產權的小組來運作,當時美國司法部就開始認為,中國的商業間諜將對美國經濟造成極大威脅,此看法並非自川普所獨有[註2]。

整體來看,由於這些技術轉讓是“基於共同商定的條件”,因此很難讓中國承擔責任。此外,受害者本身如此依賴中國,即使中國的做法違反了WTO規則,但很難帶來成功的技術轉讓的個案,因為美國的公司會擔心北京的報復行為。

由於中國濫用外國知識產權是導致美國對某些中國商品徵收關稅的雙邊緊張局勢的重要根源,因此分析中國是否已採取措施改善其知識產權執法。一種方法是查看中國向美國支付的特許權使用費的數據。民眾和公司支付使用知識產權的版稅,這可以在許可協議,商標,專利和版權中涵蓋。特許權使用費記錄為國際收支中的服務貿易。例如,中國公司使用美國技術的付款記錄為中國的服務進口和美國的服務出口。經濟合作與發展組織(OECD)提供行業一級服務貿易的雙邊數據,包括使用外國知識產權的費用數據[註3]。

就數據顯示,中國向全球支付的特許權使用費從1999年的14億美元增加到2017年的272億美元。2016年,中國在向全球支付的特許權使用費中排名第四,略低於300億美元,僅次於美國(略高於400億美元)。同年,這兩個國家都落後於愛爾蘭(略低於800億美元)和荷蘭(略低於500億美元)。不過,愛爾蘭和荷蘭是特殊情況,因為這些國家的公司稅低,激勵了位於其他國家的跨國公司的利潤轉移。例如,一些美國公司在愛爾蘭及荷蘭等國家開設分支機構,以便在那裡轉讓他們的技術(即專利),這些關聯公司向母公司支付使用這些技術獲得的利潤的特許權使用費。

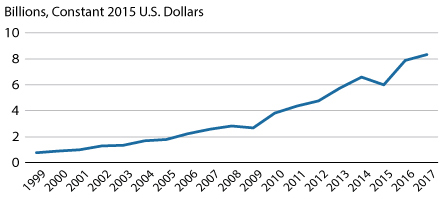

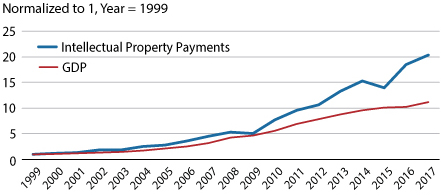

在圖1中,中國對美國智慧財產權使用的支付金額,從1999年的7.55億美元增加到2017年的83億美元,付款金額大幅增加,幅度超過11倍。而圖2顯示中國對美國的支付特許權使用費成長速度超過了中國的GDP,雖然這些數據可能表明中國知識產權執法的改善,但還是無法從數據中推斷中國是否支付了使用美國知識產權所需的費用。中國可能盜用美國知識產權的問題仍需要進一步研究。

不過值得注意的事,為緩解美中貿易爭端,中國自2019年開始,在最高人民法院建立知識產權法庭(即智慧財產法庭)設六個審判室,主審專利等專業技術性較強的七類知識產權上訴案件,統一裁判標準,加強賠償力度,此前智財權案件最高僅到省級法院。此外,2019年3月12日中國於兩會期間通過《外商投資法》,這個法律係統合外商獨資企業、中外合資企業和中外合作經營企業的三個法律,成為中國規範外商投資的一部新法,將於2020年開始實施。該法中明確寫入對盜用外企敏感數據行為的司法制裁條文,有助於更好保護外商在華的合法權益[註4]。

圖1 中國支付給美國的智慧財產權費用

資料來源:OECD。

圖2 中國支付給美國的智慧財產權費用與中國GDP

資料來源:WORLD BANK和OECD。

科技領域爭端

美國對中國最大的優勢在於創新質量和技術發展能力的引領地位。因此,這也是美國堅決捍衛的優勢。香港中文大學助理教授胡榮認為,美國的真實訴求不僅是減少貿易逆差,由於中國出口的很大一部分實際上來自美國公司,因此單純以貿易赤字為理由說不過去。中國從中獲益沒有數字顯示的這麼大。如果目標是減少赤字,那麼談判早該達成。美國真正的目的是阻止中國高科技產業的發展[註5]。

在美國方面,全球第九大智慧手機製造商中興通訊(ZTE),因為違反制裁條款,在2016年出售產品給伊朗、北韓,除了遭到美方重罰,2018年4月16日,美國商務部工業安全局(BIS)宣布,中興通訊七年內禁止與美國企業有任何業務往來,直到同年7月,在中興通訊繳交14億美元罰款及保證金後,美國商務部才正式解除對該公司的出口禁令,中興可以重新向美國公司購買零件,恢復正常生產,事件正式結束。

2018年8月美國通過國防授權法案,禁止聯邦政府採購或使用中國監控設備商海康威視的產品。10月底再對晶片製造商福建晉華實施禁售令。美國、紐西蘭和澳洲等國政府陸續宣布在建構未來5G網路時,禁止使用華為設備,12月初美方以違反對伊朗制裁禁令為由逮捕華為高官。

整體來看,在通訊領域,世界排名第一和第四的華為和中興是5G技術競爭的重要參與者。一般認為,美國對中企的打壓,旨在遏制中國科技發展。更重要的事,5G技術還涉及國防安全高度機密。美國聯邦通訊委員會主席阿吉特派(Ajit

Pai)也曾表示,在路由器、交換機與其他網路設備隱藏的『後門』,可讓病毒和惡意軟體,竊取美國民眾的私人數據,或是監視美國企業。

「美中經濟暨安全審查委員會」報告更點名,華為、中興、聯想涉及間諜活動。報告表示,中國ICT產業供應鏈的崛起不是偶然,因為是被國家定位為戰略企業。就國家龍頭企業而言,中國支持的方式似乎還包括官方批准或進行企業間諜活動,目的在提高中企競爭力,同時促進可能的政府利益[註6]。

在中國方面,則從監管入手阻礙美國高通公司收購恩智浦案,令全球半導體業最大併購案破局。2018年7月下旬最大半導體併購案宣告破局,雖然中國商務部表示,該案屬於反壟斷執法問題,與貿易摩擦無關,不過外界仍認為收購案破局和貿易戰有關。由於監管機構保持沉默的做法將給未來許多需經其審批的交易蒙上陰影,後續值得關注。此外,中國亦可能祭出行政干預,如同當初南韓樂天因提供美軍場地,部署薩德系統。對此,中國官方旋即以消防、設備或稅務為由,勒令其停業,受此影響,樂天正準備全部撤出中國大陸零售市場,據報導指出,樂天1年虧損8,400億韓元(約新台幣225億元),目前中國門市只剩3家。

中國的產業政策,包括由國家支持的中國製造2025計劃,資助和推動機器人、航空航太、清潔能源汽車等行業,在西方引起了恐慌,並且是美國欲打擊的核心。美國政府已瞄準「中國製造2025」,作為關稅攻勢的箭靶,並限制中國對美國航太、機器人及電動車等產業的投資,使中國政府開始在意這項計畫已激起美國的反彈。但在過去的一年裡,北京方面已公開淡化該計劃,並注意到它所產生的強烈抵制。路透社在2018年6月報導稱,該計劃的提及在中國官方媒體中大幅下降。

WTO爭端

早在2016年美國總統大選期間,川普總統就多次公開表示對於WTO的不滿,主要認為美國在 WTO 體系裡面並未獲得利益、WTO 制度對美國並不公平,川普長期批判

WTO 允許中國等成員國對美國課徵高關稅,即使中國經濟實力已增強,並且川普政府認為,WTO 的貿易爭端解決機制,已干涉到美國主權,如反傾銷案件即為一例,並表示若

WTO 不再重新整頓,那麼美國將要退出這個涵蓋世界 98% 貿易量的貿易組織。

不只如此,川普政權從2017年就已經開始以具體行動弱化世貿組織的運作,世貿組織的核心就是爭端解決機制,在爭端解決委員會(Dispute Settlement

Body,DSB)架構下處理貿易爭端,第一輪在鼓勵雙方和解,不成則組成裁決委員會,達成裁判的程序約需一年,如果不滿DSB的裁判,再送到上訴委員會(Appellate

Body)進行終極裁決。

美國從2017年8月開始,對上訴委員會的成員採取「任期屆滿、拒絕新聘」的策略,根據該組織的爭端解決規則,世貿組織成員應填補上訴委員會“出現時”的空位,這需要達成共識。但美國一直在阻止恢復選擇法官填補這些空缺的提議,理由是法院的運作存在“系統性”問題,即使已經有67名世貿組織成員支持開始選擇新的上訴委員會成員的提議。

上訴委員會設有7名法官,每人任期4年,得連任一次,由於美國拒絕新聘,現在上訴委員會只剩下最低限度的3名法官在任,必須親自處理每一個上訴案件,使得案件處理速度將明顯放緩,到了2019年底,再有兩位到期,WTO運作的核心機制上訴委員會就會徹底癱瘓。上訴委員會主席Ujal

Singh Bhatia就曾警告說,持續的僵局將使WTO的爭端解決機構“深刻”改變。“任何敗訴方都可以透過向癱瘓的上訴委員會提出上訴來阻止小組報告的通過,”他當時表示,基本上將WTO的爭端解決機制變為一個不具約束力的制度。

雖然專家和一些世貿組織成員質疑美國在上訴機構法官選拔程序與爭議制度運作方式之間的聯繫,但貿易界一直在爭論可能解決美國問題的選擇。同時完善WTO爭端解決機制,同時保留其主要特徵和原則。世貿組織爭端解決規則的任何變更都要求成員國達成共識,上訴機構問題預計仍將成為DSB會議以及世貿組織以外某些成員組中的工作組辯論的主題。

例如,歐盟委員會於2018年9月提出WTO世貿組織改革方案,要保障公平競爭,應對類似中共不遵守規則引發的貿易糾紛,以此勸阻美國,不要退出WTO,包含建議修改WTO的爭端解決規則,以確保在上訴機構需要延長上訴審查時間範圍時諮詢爭議各方,同時建議成員制定關於如何處理法官任期到期的情況的規則在仍在處理案件時過期。其他建議,包括給予上訴委員會成員單一、長期及就美國的一些“實質性”投訴進行進一步談判,例如是否更新其他WTO規則。

匯率操縱

回顧2018年人民幣匯率走勢,呈現先升後貶態勢,根據彭博資訊(Bloomberg)的資料指出,人民幣兌美元匯率從1月2日6.49人民幣/美元升至2月6日6.29人民幣/美元,升值幅度約3.1%;之後2月中旬至4月中這段期間則維持一定程度的升貶幅度,整體來說變化不大;惟自4月下旬開始,人民幣呈現貶值趨勢,從4月18日6.28人民幣/美元一路貶至12月28日6.88人民幣/美元,貶值幅度高達9.55%,且自6月中旬之後貶值情況更明顯。惟市場對中國經濟下滑擔憂及美元走強,但不時又傳出美中貿易戰可望緩和的消息,令人民幣呈現震盪走勢,全年累計跌幅5.43%。人民幣兌美元中間價為6.86人民幣/美元,2018全年人民幣兌美元中間價累計跌幅5.18%。

整體而言,自美國川普總統上任以來,美國貿易保護主義頻頻施壓,美中貿易衝突在2018年升級,加劇市場對中國經濟下滑的擔憂,同時中國貨幣政策亦偏向寬鬆調整,如人行擴大中期借貸便利(MLF)擔保品、6月未跟隨美國聯準會上調利率、宣布實施定向降準0.5個百分點等措施。導致人民幣於2018年8月中急貶至6.9人民幣/美元。人民幣重貶,引發市場猜測中美緊張讓中國故意削弱貨幣,已降低貿易戰所帶來的負面影響。

不過為了避免人民幣貶值幅度過大,人行開始積極實施穩匯措施,如將調高遠期售匯外匯風險準備金率,人民幣兌美元匯率中間報價重啟逆週期因子[註7],才讓人民幣貶勢獲得控制。

2018年10月美國財政部公布半年度匯率政策報告,雖未將中國列為匯率操縱國,但中國仍在觀察名單上,且報告中提及,美國對中國干預匯率的不透明程度「深感失望」。此外根據美國財政部統計,中國持有美債連續3個月下降,外界分析可能是中國大量拋售美債報復貿易戰。一般認為,隨著美中貿易戰不斷升級,雙方可能突破目前單純的關稅手段,施加更多樣的打擊措施,而匯率很可能被拿來當作武器,成為下一步打擊中國的其中一個措施。

為避免匯率操縱,2018年剛簽訂的美加墨貿易協定(USMCA)中,規定三國每月公布國際儲備餘額和外匯市場干預的數據,以及季度國際收支平衡數據和其他向國際貨幣基金組織(IMF)公開報告的數據,以避免匯率操縱。未來美中貿易協商,也很可能參考這樣的做法。

中美兩國的貿易戰升級,已導致中國股市和人民幣在2018年大幅受創,使得中國加大步伐開放金融市場減緩不利影響。人民銀行行長易綱在2018年博鼇亞洲論壇期間,提出了10多條擴大金融業對外開放的具體措施,涉及市場准入、股比限制、業務範圍等多個方面。

如《外商投資證券公司管理辦法》、《中國銀行保險監督管理委員會關於廢止和修改部分規章的決定》先後推出,前者允許外資持股比例達51%,後者取消了中資銀行和金融資產管理公司外資持股比例限制,並決定遵循國民待遇原則,不對外資入股中資金融機構作單獨規定。保險業進一步開放的舉措之中則包含將外資人身險公司外方股比放寬至51%,3年後不再設限。

在機構設置方面,允許外國銀行在中國境內同時設有子行和分行,以及在全國範圍內取消外資保險機構設立前需開設2年代表處的要求。銀保監會副主席王兆星2018年10月曾表示,銀行保險業對外開放取得新突破,包括取消和放寬外資持股比例,放寬外資機構和業務准入條件,擴大外資機構業務範圍,優化外資機構監管規則等15條措施,目前都陸續實施[註8]。

三、結論

儘管今年以來美中貿易摩擦似乎出現一些曙光,然目前美中雙方已非關注於傳統上的商品貿易戰,而是以科技戰為主戰場。誠如2018年12月1日的經濟學人封面主題所揭,「美中兩國的晶片戰爭會成為主戰場」。因晶片為電子設備的「大腦」,無論是電腦、車輛、智慧型手機等,無不由晶片所控制。中國大陸企圖成為全球電腦晶片要角,不斷鼓勵美國廠商移轉晶片製造技術。

據經濟學人表示,美國和中國之間最重要的貿易衝突是21世紀對技術的爭奪,它涵蓋了從人工智慧(AI)到網絡設備的所有內容,而晶片行業是美國工業領導地位與中國超級大國雄心直接衝突的領域,無論川普和習近平在G20上說什麼,這場衝突都將持續下去。

對台灣而言,由於高科技產業是台灣的經濟命脈,任何市場不確定性都對產業及總體經濟發展造成傷害;其次是美國要各國選邊的姿態愈來愈明顯,台灣高科技一直以「美中台」三角關係為基本運作架構,一邊是下單客戶,一邊有龐大市場,無論如何選那邊站都極為煎熬。在「晉華」案爆發後,聯電迅速宣布終止與晉華的合作關係,就是一例;最後的挑戰是美方幾次出手都有台籍業者涉入,由於兩岸高科技合作密切,未來案件中繼續有我方業者涉入的機率不低。這種模式輕則會讓台灣高科技業被牽連成為美國制裁對象,重則可能傷害台美高科技業間累積的互信,影響就會更為深遠[註9]。建議未來兩岸在高科技產業上的合作,業者需更加謹慎,以免踩到地雷。

另外,台商要思考的是在這個地緣政治不穩定的全球經營環境,企業要如何分散風險?建議台商應思考重新布局供應鏈。由於數位經濟帶動產業轉型與全球價值鏈發展,如3D列印技術、人工智慧等,企業必須縮短其產銷流程,低人工成本的地區未必就是最有利的生產基地,企業設廠眼光應從低成本轉向終端市場,通盤考量物流成本、關稅、供應鏈、原物料等因素。在價值鏈的策略思考上,進行成本效益試算及供應鏈及價值鏈調整的評估分析,同時也要卡位利基市場,透過併購來加速布局。

在短中期戰略上,企業考量關稅影響與相關租稅協議,可以透過併購分散供應鏈及增加海外生產據點,就近供應客戶。台商也可思考從大眾市場轉型專攻利基市場的經營模式,往小眾、高階的利基市場移動。在長期戰略上,企業需重新檢視生產價值鏈及商業模式,積極布局進入終端市場,思索如何加速全球化的布局,以因應地域性營運風險,並進行轉型升級,掌握研發、關鍵零組件、解決方案和通路等高附加價值領域,在全球產銷的價值鏈中佔有更重要的戰略位置[註10]。

最後,建議台商要加強跨國管理能力、加速自動化、提升生產效率。廠商如果要克服人力及人工成本變動的因素,提升企業生產自動化比例將是根本之道,從積極面來看,隨著機器人、物聯網等智慧製造技術逐漸到位,企業加速自動化,更可提升產品生產效率與品質一致性。

就政府而言,由於過去台灣經濟較倚賴中國市場,趁這次美中貿易大戰,適度轉移生產基地與分散風險並非是一件壞事,且台灣如果要在這場美中貿易戰中減少損失或甚至於轉為受惠,政府就更應建構良好的投資環境,加速解決國內五缺問題,讓企業能夠相信在台灣能有足夠承接轉單的生產能力,而將供應鏈移轉回台灣,而非遷移到其他地方,政府也應擬定具體可行的協助計畫,協助在中國的台商回台投資,順勢帶動台灣整體經濟。

附註:

- 江庭緯(2019.01),《美國301條款與中國大陸智慧財產權政策之評析》,智慧財產權月刊VOL.241。

- 黃敬哲(2018.07.09),《中國華銳盜竊商業機密,美法院判罰150萬美元》,科技新報。

- Ana Maria Santacreu and Makenzie Peake,《A Closer Look at China’s Supposed Misappropriation of U.S. Intellectual Property》,Economic Synopses,2019.02.09。

- 胡勇(2019.03.17),《外商投資法來了》,旺報。

- BBC新聞(2019.01.17),《華為:中美科技戰升級和步中興後塵的可能性》。

- 自由時報(2018.04.21),《美國會報告 點名華為、中興、聯想涉間諜活動》。

- 「逆周期因子」,是根據總體經濟等基本面變化動態調整,引導市場在匯率形成中,更關注宏觀經濟等基本面情況,並對沖因為市場情緒而放大的單邊市場預期,從而推出的中間價報價公式「中間價=收盤價+一籃子貨幣匯率變化+逆周期因子」。

- 新華網(2018.11.29),《紅利一波接一波! 中國金融業對外開放政策接連出爐》。

- 經濟日報(2018.11.30),《美中科技戰 台灣恐成箭靶》,經濟日報社論。

- NOWnews(2018.09.09),《台商如何因應貿易戰? 專家提4大策略及7項關稅工具》。