美中高科技戰的可能影響

2020年3月 | 下載本篇文章PDF檔、簡報PDF檔摘要

美中貿易戰隨著2020年1月15日簽署第一階段貿易協議而暫告段落,但兩國科技戰則愈演愈烈,美國面對「中國製造2025」,已將超過200家的中企列入「實體清單」中,控訴理由也從違反聯合國禁運出口,到近來存在「國家安全威脅」,對象也從中興和華為等通訊設備廠,擴大到超級電腦、核能、AI、無人機及自駕車等領域,甚至擴及中國新創企業,試圖限制中國科技領域的發展。由於美國仍在5G與次世代等科技議題上對中國進行圍堵,加上中國去美國化策略,打造自主供應鏈,勢在必行,研判全球製造成本將增加,及未來美中在敏感科技的競賽加劇,可能加快科技分流的腳步。因此,建議政府:(1)應儘速協助台廠投入於具獨特性與關鍵性的技術項目,提升技術能量;(2)應鼓勵及協助企業進行國際合作或海外併購,藉此引進先進技術;(3)科技創新首重人力資源,應有計畫地留住科技人才。對企業的建議,包括:(1)超前佈署開發高附加價值的技術或產品,創造全球供應鏈的新優勢;(2)以合作取代分化,以團體代替單打獨鬥的產業優勢;(3)建立全球產業夥伴關係,搭建跨國技術研發平台規劃。

美中兩國終於在2020年1月15日簽署第一階段貿易協議,讓貿易戰暫時告一個段落,第一階段貿易協議七大要點著重在「中國承諾對美國擴大採購」,自2020年起2年內採購金額將比2017年增加2,000億美元,其中,中國將向美國加購近780億美元的製造業產品,包括飛機、機械及鋼鐵等;農產品及海鮮320億美元;能源產品520億美元;周邊服務約380億美元。

美中貿易戰的第二階段重點不再是關稅,將放在技術和投資限制,尤其是高科技產業,主要採取進出口限制、投資限制和制裁手段為策略做法。美國是透過陸續立法程序對敏感科技等領域進行限制,包括2018年美國對先進機器人、人工智慧能先進技術進行出口控制,也限制中國科技產品的使用,例如中興、海能達、海康威視、浙江大華及字節跳動等有不同程度的限制,並且加強外國公司在美國投資的審查;2019年11月美國政府和國會阻止美國公司在美國使用華為等中國電信網絡公司生產的設備,未來也將重點放在中方對美方商業、投資加以限制,及限制美國部分基金投資中國等。

由於未來美中兩國科技競爭不會因貿易戰而暫歇,反而會持續白熱化,因此,本文將從近年來美中兩國在科技上競逐之勢分析,以瞭解美中科技戰的焦點,及未來可能的影響。

一、近期中國科技發展重點

(一)中長期科學和技術發展規劃綱要

中國國務院在2005年12月公布《國家中長期科學和技術發展規劃(2006-2020)》,將科技發展重新定位,未來的「五大轉變」,一是在發展路徑上從跟蹤模仿為主轉變為加強自主創新,確立自主創新的戰略基點,力爭在國際競爭中掌握更多的主動權;二是在創新方式上,從注重單項技術的研究開發轉向加強以重大産品和新興産業為中心的集成創新,選擇具較強技術關聯性和産業帶動性的戰略産品,以實現關鍵技術的突破和集成創新;三是在創新體制上,從科研院所改革作為突破口轉向推進國家創新體系的建設,整體解決國家創新體系存在的結構性和機制性問題,加快進入國家層級的整體設計、系統推進國家創新體系建設;四是,在發展部署上從以研究開發為主轉變為科技創新與科學普及並重;五是在國際合作上從一般性科技交流轉變為全方位、主動利用全球科技資源。

(二)國家創新驅動發展戰略綱要

2016年5月國務院公布《國家創新驅動發展戰略綱要》,除了提出2020年進入創新型國家行列、2030年躋身創新型國家前列、到2050年建成世界科技創新強國“三步走”的戰略目標外,主要的八大戰略任務,包括推動產業技術體系創新,創造發展新優勢、強化原始創新,以增強源頭供給、優化區域創新布局,以打造區域經濟成長、深化軍民融合,促進創新互動、壯大創新主體,引領創新發展、實施重大科技項目和工程,實現重點跨越、建設高質人才隊伍,築牢創新根基,以及推動創新創業,激發全社會創造活力。其中在推進產業質量升級,主要有十個發展領域,包括新一代信息網絡技術、智能綠色製造技術、生態綠色高效安全的現代農業技術、安全清潔高效的現代能源技術、資源高效利用和生態環保技術、海洋和空間先進適用技術、智慧城市和數位化技、先進有效及安全的健康技術、現代服務技術,以及引領產業變革的顛覆性技術等,同時《綱要》也明確指出企業家在創新創業中的重要作用,大力倡導企業家精神、依法保護企業家創新收益和財產權等,並支持企業融入國際技術體系,包括建立海外研發中心、併購、合資、參股國外創新型企業和研發機構等活動,以抓住全球創新資源及提高海外知識產權營運能力。因此,同年7月國務院再公布《「十三五」國家科技創新規劃》,作為科技領域的總體部署,啟動部署2030年國家戰略的重大科技創新項目,如表1。爾後科技部印發一系列重要文件,包括材料領域、現代服務業、先進製造技術領域、國家技術創新工程、公共安全、高新技術產業開發區、生物技術創新、國際科技創新等的專項規劃。

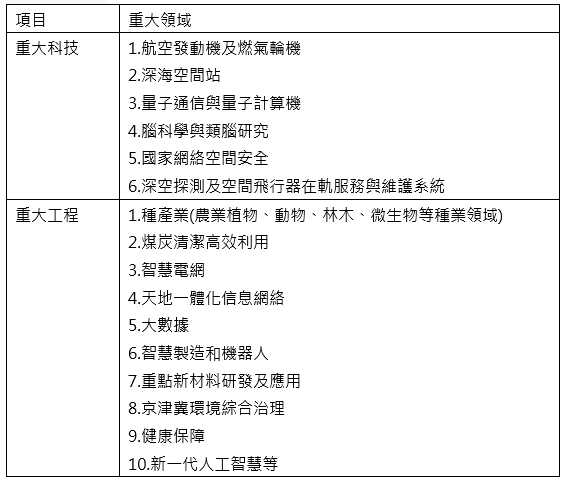

表1 中國重大科技項目2030重大項目

資料來源:國務院「十三五」國家科技創新規劃

(三)強化科技成果轉化

為了強化科技成果轉移效果,2015年12月29日頒布《中華人民共和國促進科技成果轉化法》、2016年3月3日及4月21日再修訂及頒布《關於實施<促進科技成果轉化法>的若干規定》、《促進科技成果轉移轉化行動方案》等,透過科技成果轉化三法,從修訂法律、配套細則到部署具體任務,成果轉化工作等都有指引的依據,藉以釋放科研的強大內在動力,讓科技成果轉移轉化成為創新驅動發展戰略任務的核心手段,以及支撐創新驅動戰略的落地和實施。

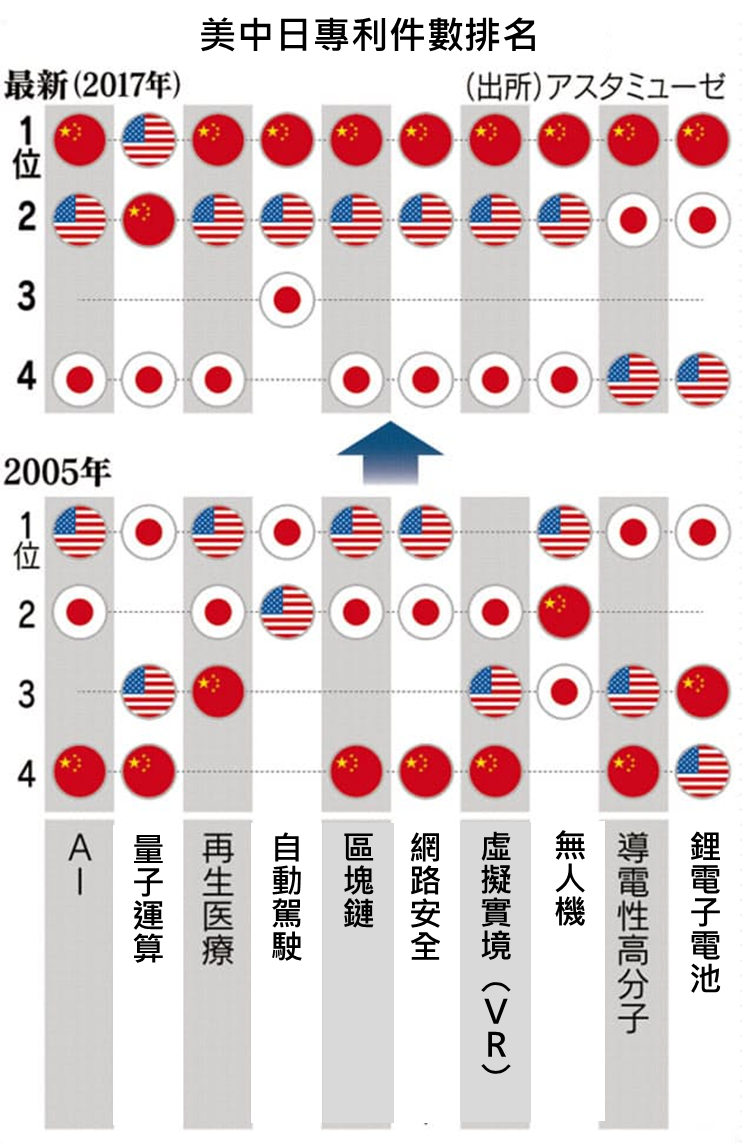

《日本經濟新聞》2月份報導美中日專利變化[註1],如圖1,指出中國在人工智慧、再生醫療、自動駕駛、區塊鏈、網路安全、虛擬實境、鋰電子電池、無人機與導電高分子等領域取得的專利數量皆名列世界第一,在量子運算方面僅次於美國,名列第二,這些領域都是當前全球科技研發最前沿的產業,這與中國政府大力補助企業申請國際專利,以及中國境內積極強化智慧財產權制度及科技成果轉化相關。

圖1 美中日專利件數排名

資料來源:同註1。

二、美國對高敏感科技管制

(一)FIRMMA管制投資及併購等管道

美國在1988年立法通過《綜合貿易與競爭法》,透過授權針對特定國家不公平貿易可實施制裁或禁運。2017年為了因應越來越多經由企業併購可能導致關鍵技術外流問題,提出《外國投資風險審查現代化法案(Foreign Investment Risk Review Modernization Act of 2017, FIRRMA)》,針對「外國在美投資審查委員會(the Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS)」機制進行強化,包括CFIUS得審查範圍、效果等的規定更新,擴大保護美國技術避免經由投資或併購不當流出,同時亦與國家資安防護接軌,例如擴及對併購涉及關鍵基礎設施、新興關鍵技術及敏感個資時,納入CFIUS機制規範。

(二) ECRA對美國新興與基礎技術等進行出口管制

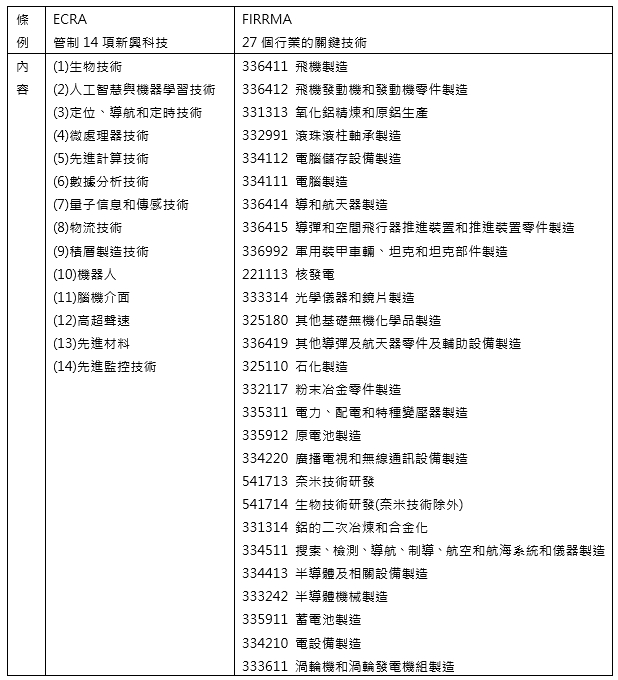

對特定敏感技術或產品出口,過去是依循《出口管制條例(Export Administration Regulations, EAR)》規範,避免關鍵技術落入他國手中,然既有審查範圍已不足以涵蓋近年許多重大創新技術,因此,2018年8月通過《出口管制改革法(Export Control Reform Act of 2018, ECRA)》,其中的第1758條,以國家安全為由,授權商務部建立對美國新興與基礎技術出口、再出口或移轉之認定與管制程序。同年11月商務部轄下工業安全局(Bureau of Industry and Security, BIS)依據ECRA提出特定新興科技出口管制審查報告,明確提出可能影響美國安全的14項的新興科技,並會依循美國EAR限制敏感較高的特定技術或產品出口,避免美國在傳統武器、前瞻科技、大規模毁滅性武器等領域研發的關鍵技術及情報蒐集皆落入他國手中;同時間,為了強化CFIUS的國家安全與風險審查機制,透過FIRRMA 先針對27個特定行業的關鍵技術範圍進行試行計畫(Pilot Program),如表2,2020年2月13日生效的FIRRMA法案最終實施細則[註2],不僅擴大受轄交易(Covered Transaction)範圍,包括非控股性投資及特定房地產交易,在程序方面,FIRRMA也在自願申報的原則下,確立新的強制性備案制度,另針對管轄範圍和申報程序的豁免情形制定出規範。

表2 美國管制的科技範疇。

註1:試行計畫係以北美工業分類系統(NAICS)代碼表示的27個行業,2020年2月13日生效的實施細則,取消NAICS識別TID行業,而按出口管制許可要求進行分類

資料來源:本研究彙整。

三、美中科技戰始末

中國為了達成「中國製造2025」從代工國家的角色轉型爲研發、製造的強國的目標,支持企業融入國際技術體系,如透過併購、合資或參股等模式,取得各項領域的關鍵技術,以及包括土地、重金屬、能源在內的重要稀有資源[註3]。然依據美國聯邦調查局報告,美國的商業間諜案中有高達九成與中國有關,尤其是透過高薪誘使科技公司或在陸高階管理、工程師竊密,或針對外商在陸子公司、或在歐美當地成立子公司及相關研究單位大幅挖角,以取得技術機密,或透過併購,強迫技術轉讓等手法,中國企業透過商業間諜戰,對外竊取知識產權及商業機密的案件層出不窮。因此,美國總統川普總統上台後,從國家安全的角度非常重視商業間諜問題,並把中國列為問題之首。

(一)美國阻斷中國科技企業取得關鍵技術

2017年1月中國互聯網巨頭阿里巴巴集團曾答應當選的川普總統,將為美國創造100萬個就業機會,不久傳出透過旗下螞蟻金服公司收購美國匯款公司(MoneyGram

International Inc, MGI-US)[註4],後經CFIUS以國家安全考量為由拒絕。在此之前,包括2017年9月13日否決中資成份的收購基金

—峽谷橋資本公司(Canyon Bridge Capital Partners LLC) 以 13 億美元收購美國晶片製造商萊迪思半導體公司(LSCC-US)、中國泛海控股集團有限公司宣布2016年10月以

27 億美元收購美國護理險公司 Genworth Financial Inc (GNW-US)至今仍未獲得批准、中國收購公司東方宏泰資本(Orient

Hontai Capital)2016年9月要以14億美元收購美國移動營銷公司 AppLovin,後於2017年9月宣布取消,改為提供8.41億美元債券融資。

隨著相關法規趨於完備,美國當局開始針對「敏感行業美國企業」(TID US Business,TID美國企業)的相關出口進行管控,包括2019年4月商務部依據EAR公布37家中國機構(公司及大專院校)列為未驗證名單[註5](Unverified list),5月16日川普總統援引《國際緊急經濟權力法(International Emergency Economic

Powers Act)》,以國家安全為由發布「保護資訊科技與服務供應鏈」行政命令,禁止美國企業採購對國家安全帶來威脅的外國電信廠設備,因此,美國商務部將華為和70家附屬事業列入「實體清單(Entity

List)」[註6],6月則再將5家參與超級計算(supercomputing)軍事應用的中國企業[註7]列入「實體清單」;8月美國政府雖然將華為禁售令的寬限期再展延90天(至11月19日止)[註8],但同時也將華為另外的46家子公司列入出口管制的「實體清單」中,計華為旗下逾百家子公司被列入黑名單中;10月商務部再將貿易黑名單擴大到中國一線的人工智慧新創公司等,包括8家安全監控及新創AI公司[註9]及中國20個中國公安局列入「實體清單」;11月美國聯邦通訊委員會(FCC)基於國安因素,通過禁止美國鄉村電信商使用聯邦政府補助金85億美元採購華為與中興設備。

2020年開始則針對軟體部分進行管控,包括1月6日起針對特定地理空間影像AI軟體的出口(加拿大除外),都必須先得到商務部批准,包括59家中國公司和52家美國公司,主要影響行業有交通運輸與物流、通信及信息技術、汽車製造、企業服務、農業五大行業,涉及到智慧出行、智慧交通、智能企服、智能汽車、智慧農業等五大智能領域。同月29日美國內政部發布命令,為確保美國資訊網路安全等問題,除搜救、撲火等緊急事件以及訓練目的外,旗下所有無人機隊均暫停運行,將衝擊全球無人機大廠大疆創新的營運。

另外2020年2月美國司法部以《反黑連坐法(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act)》[註10]對華為16項罪行進行起訴,包括指控華為多次侵犯美國公司的智慧財產權、欺騙銀行系統、違反對伊朗和北韓禁運等罪名,雖然華為一再否認指控,並對美國政府提起訴訟,多數人認為美國此時提出訴訟,也是為了拖慢華為在全球擴張的速度,另一方面,受到歐洲部分國家仍不願放棄華為產品,未來美國可能利用對供應鏈及其銀行體系進行施壓,以爭取美國開發5G進程。

(二)中國因應美中科技戰作法

1.取得先進高科技

除了透過投資、併購等途逕取得先進技術,最近,像新思科技(Synaptics)2019年12月宣布以1.2億美金出售亞洲行動LCD、整合驅動暨觸控IC(TDDI)業務給北京清芯華創[註11],預計2020年第2季完成交割,但仍須經過美國主管機關的核准。由於TDDI技術是顯示屏驅動晶片和觸控晶片整合的觸控解決方案,廣泛應用在智慧型手機講求高屏幕比例與輕薄化,而目前中國TDDI技術著墨不多,若交易成立,中國陸晶片將觸角延伸到觸控晶片,依照「併購模式」,先在海外取得優質的資產與技術,透過大量國產化生產及中國官方全力扶植,低價銷售模式更具市場競爭優勢,勢必對全球TDDI市場產生影響。

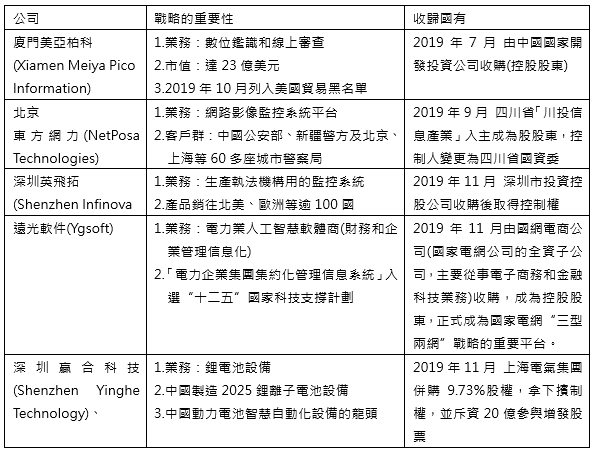

2.加速民企國有化

依據《日經新聞》報導,中國官方正持續透過併購方式,將具戰略性質的高科技公司收歸國有,作為抵禦未來的美中科技戰做準備。另據新華社旗下《中國證券報》報導,2019年165家上市公司經營權易主,較2018年增加約60%,其中44家市值約360億美元的上市民企「被國有化」,係被中國國有企業或政府投資公司收購,這些公司主要為監控、資訊系統等具戰略重要性的高科技業者,其中44家中企中,如表3所示,廈門美亞柏科市值達23億美元,規模最大,主要業務是數位鑒識、網路審查,2019年7月被中國國有「國家開發投資公司」收購,取得15.6%股權和23.3%表決權,成為控股股東,10月份已被美國列入出口管制的對象;2019年9月網路影像監控平台東方網力被四川省政府旗下投資公司收購;監控系統商英飛拓被深圳市政府投資公司收購等。這44家上市民企,僅11家於2018年財務陷於負債困境,像美亞柏科2018年淨利年增10%、營收增加20%,英飛拓、東方網力營收分別年增50%、20%。此表示中國準備與美國進行長期科技戰,不過,中國將上市櫃企業國有化的做法,可能變成美中第二階段所鎖定的政府補貼等議題談判的潛在阻礙。

表3 中國民營上市高科技業被收歸國有的主要案例

資料來源:https://www.bannedbook.org/bnews/zh-tw/finance/20200119/1261186.html

3.借助臺灣科技產業力道形成自主供應鏈

華為為例,在臺灣的科技供應鏈,主要集中於半導體、射頻元件、印刷電路板、EMS、其他等族群,如矽品為華為旗下海思提供來自台積電南京廠的晶片做後段封測、基地台由鴻海、昇達科供應、聯發科的IC設計、大立光提供P40

Pro光學變焦鏡頭等。華為從原來向美國思佳訊通訊技術(Skyworks)[註12]等公司,採購天線、功率放大器(PA)、雙工器(Duplexer)、射頻開關(Switch)、濾波器(Filter)、低噪放大器(LNA)等元件,改向臺廠,如由思佳訊通訊技術委由全球砷化鎵PA代工龍頭—穩懋,協助代工。

四、科技戰未來走向

(一)美國仍在5G與次世代等科技議題上對中國進行圍堵

從2016年3月美國對中興通訊(ZTE)為開始迄今,累計超過200家以上的中國企業相繼被列入實體清單中,美國當局控訴理由從違反聯合國禁運出口通訊設備給伊朗和北韓[註13],到近來存在「國家安全威脅」,對象也從中興和華為等通訊設備廠,擴大到超級電腦、核能、AI、無人機及自駕車等領域,甚至擴及中國新創企業,試圖限制中國企業在科技領域的快速發展。美國官方除了限制與官方(含聯邦政府等)往來的民間業者不能購買中國通訊企業如華為的產品,相關業者也必須經過申請,核准才能供貨,這也引發一波美國企業包括Google

終止提供華為服務、英特爾(Intel)、高通(Qualcomm)、賽靈思(Xilinx)及博通(Broadcom)等晶片製造商凍結與華為的供應協議等。

另對其他國家供貨給華為等相關企業亦有所限制,據《日經新聞》報導,台積電不僅是美國F-35戰鬥機的晶片及軍用級晶片生產商,也是華為的主要晶片供應商,基於國安考量,美方要求台積電在美國生產軍用晶片,以確保美國的軍事供應鏈不會受到中國大陸干擾[註14];為了因應美方可能把出口管制規定境外生產豁免的「微量原則」門檻提高,在海外生產比例由75%提高至90%,並擴大產品清單,台積電已主動取消華為訂單等。

(二)中國去美國化策略,打造自主供應鏈勢在必行

從前述中國因應美中科技戰作法,從先進技術取得、到透過民企國有化取得國家經商權,以及借助他國產業力道突破美國圍堵外,也針對既有先進科技,加大產業支持度,如中國工信部在2019年6月6日向中國電信、中國移動、中國聯通和中國廣電4家營運商發出5G的執照,先期在40個城市試點,未來則擴大為100個城市。5G發照提前1年,多數外媒認為是為了提振中國經濟及提早建立5G應用的商業模式。但從另一方面來看,根據中國信息通訊研究院的最新5G報告指出,5G釋出預估需建置大型基地台475萬座和微型基地台950萬座[註15],可直接帶動經濟產出10.6兆人民幣,間接經濟總產出24.8兆人民幣,創造300萬個工作機會,這無異可為因美中貿易戰受挫的經貿表現再注入活水。

(三)綜合研判

1.全球製造成本將增加

歐亞集團(Eurasia Group)認為美中脫鉤不但會擾亂供應鏈,使製造成本增加:而1月4日出刊經濟學人雜誌指出,若要複製另一個高科技硬體供應鏈,得花上2兆美元,或是中美兩國國內生產總值(GDP)合計為6%[[註16]。

2.未來美中在敏感科技的競賽加劇,可能加速科技分流

目前AI、無人機被美國劃入國防範圍,未來中國要發展的量子通信、航太等領域也可能被列為敏感科技。以無人機為例,2017年美國陸軍宣布禁止使用全球市占率70%以上的大疆無人機,2019年11月推出「可信任資金市場(Trusted

Capital Marketplace)」計畫,扶植美國製無人機的產業,並限制「外國敵對勢力」參與此國防科技。

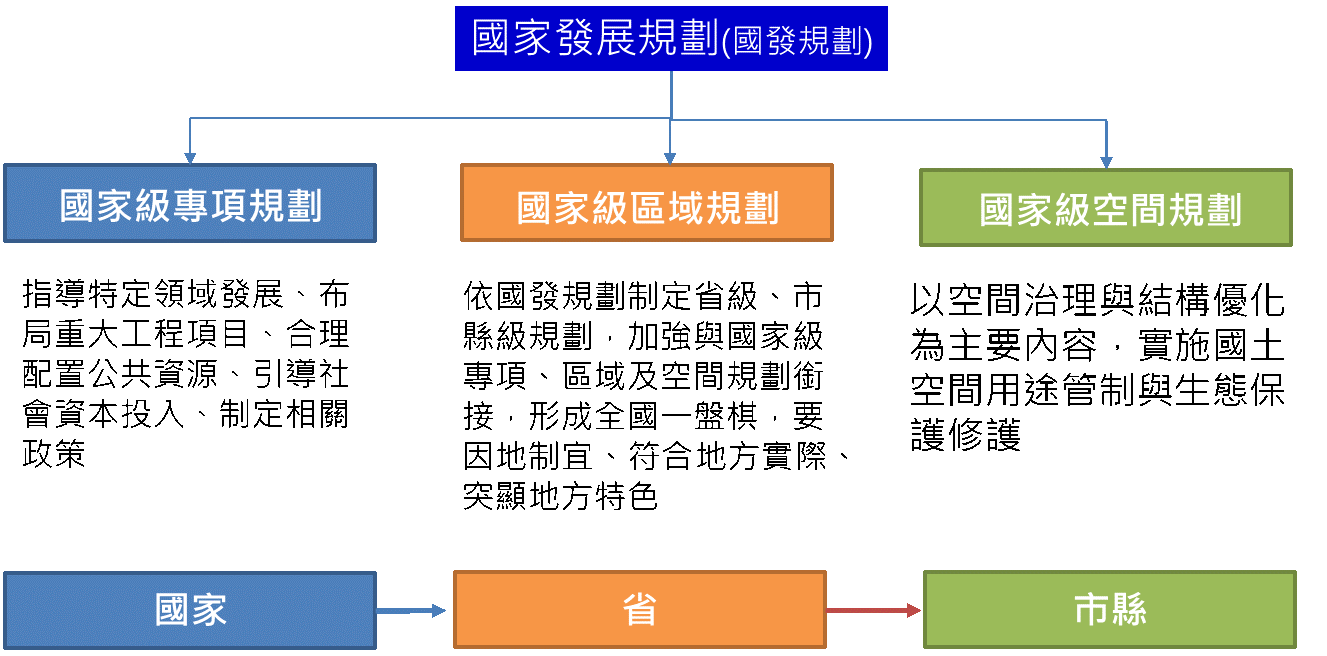

中國十四五規劃架構如圖2,其中科技部分,已加快前期研究工作,另據2019年的《國家創新驅動發展戰略綱要》,到2030年將有量子通信、量子電腦、腦科學等16項重點領域,同時具有商業和軍事用途技術範疇的敏感科技可能將成為下一波科技戰的重點。

近期的新冠肺炎疫情也加快美中科技分流的腳步,像上海美國商會調查顯示,部分企業已啟動生產基地遷到非中國地區,包括台灣和印度等地,亦有受訪企業表示之前就已經考慮到,且已經籌劃,疫情只是扣動扳機。另美國商務部長羅斯表示[註17],新冠肺炎疫情更讓企業重新考慮供應鏈問題,讓就業和製造回到美國,此皆顯示出隨著疫情可能會加快美中兩國科技分流的速度。

圖2 中國十四五規劃體系架構

資料來源:https://bg.qianzhan.com/report/shisiwu/

五、結論

台灣為出口導向國家,在全球產業鏈價值的參與程度高達67.6%,高於日韓,顯示出台商在全球產業鏈參與很深,加上我國科技產品出口占總出口的4成,美中科技戰衝突加劇,恐將影響我產品出口,進而造成我國經濟波動。

過去陸廠考量美國技術限制,紛紛找台廠合作,並導入相關產品設計等,使得台廠沒有美中貿易戰影響美國消費買氣,反而能在價格維持下,接到陸廠訂單[註18],包括台積電、京元電、瑞昱、聯詠、穩懋、宏捷科、南亞科等,像華為提供的訂單值占上述公司營收比重有的高達1成以上[註19]。然從中長期來看,隨著陸廠在地供應鏈崛起,可能再度取代台廠地位,像華為的去美化策略已延伸至5G關鍵零組件PA,不僅自主研發PA,也委託積極進軍半導體等新領域的中國大陸LED龍頭三安團旗下三安集成代工,藉此降低美系廠的依賴,台廠穩懋也將面臨中國訂單流失的危機。此外,隨著美方制裁力道加大,可能造成台灣中小型科技廠商難以再供貨給華為等陸廠,影響其獲利及發展。

因此,台灣科技業勢必要面對美中科技選邊戰的壓力,對政府建議,包括:

1.應儘速協助台廠投入於具獨特性與關鍵性的技術項目,提升技術能量

要持續關注美中科技的未來動向,包括美國官方擴大科技戰的領域(如太空科、量子運算等)與制裁中國企業的可能動作,以及中國在技術自主及中長期科研布局與策略作法等,另對美中雙方所關心的敏感科技發展,建議可透過國內產學在科研與技術布局進行合作,亦可協助台廠投入具獨特性與關鍵性技術項目。

2. 政府應鼓勵及協助企業進行國際合作或海外併購,藉此引進先進技術

德國總理梅克爾(Angela Merkel)[註20]接受金融時報訪問指出,歐盟國家應提高自身的技術能力,歐洲應該要擁有自己的大型數據中心,且應該要能夠自行生產晶片、電池。《CNN》報導,多年來歐盟持續培養大型科技公司,但歐洲缺乏如矽谷規模如此龐大的創新中心,許多政府的策略下也間接支持亞洲的科技公司[註21]。美國AIT酈英傑處長表示台美在共同投資、產學合作及人才交流等將緊密合作,美商頂尖科技公司,包括美光、高通、微軟、谷歌及Facebook等正加碼投資台灣,並拓展在台業務。尤其川普總統3月26日正式簽署《2019年台灣盟邦國際保障與強化倡議法》(2019Taiwan

Allies International Protection and Enhancement Initiative Act,簡稱《台北法》),未來美國將進一步協助台灣鞏固邦交國、甚至加入國際組織。這是繼2018年3月《台灣旅行法(Taiwan

Travel Act)》生效後,第2個以台灣為名的法案,另一個《台灣保證法(Taiwan Assurance Act)》也在2019年5月7日在美國眾議院通過,目前待參議院的立法程序。隨著台美關係愈來愈密切下,將有助於兩國科技間國際合作機會。

3.科技創新首重人力資源,應有計畫地留住科技人才

隨著美中科技戰持續升溫,美國「挖角」台灣產業的情況可能會加劇,加上中國科技自主化步伐加快,對技術人才的需求也呈現爆發性成長,近來華為也不計代價地展開全球人才招募,對持同樣語言的台灣人才磁吸效應更不可小覷[註22]。雙方「搶人大戰」可能會越演越烈,未來可能成為政府須面對的新課題要如何讓科技業業者仍持續根留臺灣台灣要如何設計出一套可行的計畫並有效落實,留住並爭搶全球人才乃是當務之急。

對企業的建議,包括:

1.超前佈署開發高附加價值的技術或產品,創造全球供應鏈的新優勢

臺灣科技業未來可能要面對全球科技產業供應鏈分流,以及5G、AI等科技不斷地帶來新應用模式的調整,且隨著中國從去美國化,轉向本土化的趨勢,建議企業應該超前佈署,透過高附加價值的技術或產品開發,加速產業轉型,讓中國本土化無法取代台灣的科技產業。

2.以合作取代分化,以團體代替單打獨鬥的產業優勢

旺宏吳敏求董事長[註23]建議臺灣應該上下游整合,不要單打獨鬥,如旺宏集團與交大合作,並引進歐美退休人才,結合臺灣資源、運算與AI,建立台灣矽谷文化基地,走出台臺灣路。而明泰科技李中旺董事長[註24]以5G未來發展為例,認為在美中兩強的夾擊下,台灣供應鏈若能掌握成本與一定的技術能量,在靈活的發展策略下,若能有效串聯資通訊與傳產業者上下游通力合作,以合作取代分工,以團體代替單打獨鬥,建立出台灣5G產業的競爭優勢,如此一來,未嘗不能在5G市場形成兩套主要系統下左右逢源。

3.建立全球產業夥伴關係,搭建跨國技術研發平台

台灣科技業者面對科技戰除了要擴大全球生產布局,提高營運效能外,考量重心應從過去的單純為跨國企業代工,轉型客戶信賴的全球產業黟伴,增加雙方的創新連結,透過跨國的技術研發平台等新的合作模式,獲取更多的創新能量,強化彼此的互惠互存關係。如友嘉朱志洋總裁所表示[註25],美中兩國的爭端是給予工具機業者調整腳步、重整市場佈局的最佳時機,除了高階產品研發、搭建橫跨歐美日的技術平台,皆有助提升產業競爭力,所以透過併購德國MAG、Boehringer、

美國SMC、義大利Sigma、Rambaudi、Jobs等工具機廠,並與台灣的麗偉 、友嘉、松穎及勝傑等台廠技術合作,生產可應用在汽車、航太、醫療、軌道運輸及風力風電等產業的高端工具機,增加企業的競爭優勢。

附註:

- 日本經濟新聞網(2020.2.12),《先端特許10分野、AIなど中国9分野で首位 日米を逆転》,網址:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55092420R30C20A1SHA000/。

- FIRRMA實施細則包括美國財政部2020年1月13日公布《關於外國人在美國進行特定投資的規定》(31 CFR Part 800,簡稱「特定投資新規」)及《關於外國人在美國進行有關不動產特定交易的規定》(31 CFR Part 802,簡稱「不動產投資新規」)(以下2者合稱「新規」)。新規已於2020年2月13日生效。

- 斐珍(2020.2.25),《臺學者揭中共「中國製造2025」陷阱:「合法買」與「非法偷」》,網址:https://www.soundofhope.org/post/347200?lang=b5。

- 2017年1月螞蟻金服宣佈將以每股13.25美元(總額8.8億美元)收購總部美國德州的MoneyGram公司,主要業務是受款人不需設立帳戶即可收取全球的快速小額匯款,客戶除了個人外,還有不少企業合作夥伴,如沃爾瑪、英國郵政、中國郵儲銀行等,其快速匯款業務能讓資金直達全球約24億個帳戶。後於2018年1月CFIUS以國安考量予以否決。

- 表示美國供應商向它們供貨受到限制,如美國公司即使在向這些機構出口用於修理先前出口產品的零部件時也不能享受相關的貿易許可例外,而必須申請新的許可。

- 此舉將禁止中國公司在未經政府許可下,向美國企業取得零組件和技術。由於華為在美提起訴訟,要求駁回實體名單禁令,5月21日美國商務部對華為的實體名單禁令延遲90天(至8月19),以便華為及其商業夥伴處理軟體升級及合同義務的問題。

- 包括成都海光集成電路公司(Chengdu Haiguang Integrated Circuit )、成都海光微電子技術有限公司(Chengdu Haiguang Microelectronics Technology)、海光信息技術有限公司(Haiguang Information Technology)、曙光信息產業股份有限公司(Sugon中科曙光,Dawning Information Industry)、無錫江南計算技術研究所(Wuxi Jiangnan Institute of Computing Technology)。

- 目前華為禁售令已連續5度展延至2020年5月15日。

- 8家企業:視頻監控公司—海康威視(Hikvision)、面部識別技術—商湯科技(SenseTime Group)和曠視科技(Megvii Technology )、大華、科大訊飛、美亞柏科、易鑫科技及依圖科技等。

- 美國認為華為在過去相當長的一段時間,已經呈現「特定的不法模式」,因此選擇用《反黑連坐法》控告,無須一一證明華為親自實際執行各種不法行為條件,即可對華為加以定罪。資料來源:林宏達(2020.3.4),《電信巨獸華為快速崛起 背後不為人知的手段...》,網址:https://www.wealth.com.tw/home/articles/24532。

- 許家禎(2020.3.3),《大陸創投取得TDDI技術?市場板塊位移衝擊台廠》,網址:https://tw.news.yahoo.com/%E5%A4%A7%E9%99%B8%E5%89%B5%E6%8A%95%E5%8F%96%E5%BE%97tddi%E6%8A%80%E8%A1%93-%E5%B8%82%E5%A0%B4%E6%9D%BF%E5%A1%8A%E4%BD%8D%E7%A7%BB%E8%AE%8A%E5%8C%96%E5%8F%B0%E5%BB%A0%E5%8F%97%E8%A1%9D%E6%93%8A-051508521.html。

- 包括英特爾、高通(Qualcomm)、博通(Broadcom)、賽靈思(Xilinx)、科沃(Qorvo)、美光(Micron)等。

- 2018年4月16日美國商務部宣布7年內禁止企業與人出售零組件給ZTE,2018年7月13日繳交14億美元罰款及保證金,並簽訂接受美國政府相關監督的條件下和解;2020年3月根據美國 CNBC 引用兩位知情人士的消息報導指出,近期美國司法部對ZTE過去在世界許多國家違法賄絡官員,取得當地業務進行調查。

- 郜敏(2020.1.16),《防堵中國干擾軍事供應鏈 美國施壓要求台積電在美生產軍用晶片》 https://newtalk.tw/news/view/2020-01-16/355280。

- https://www.businesstoday.com.tw/article/category/80392/post/201906100004/%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%88%B0%E8%BF%AB%E4%BD%BF%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E6%8F%90%E5%89%8D%E9%87%8B%E5%87%BA5G%E5%9F%B7%E7%85%A7%E3%80%80%E9%80%995%E6%AA%94%E5%8F%97%E6%83%A0%E8%82%A1%E6%90%B6%E8%B3%BA%E5%85%86%E5%85%83%E5%95%86%E6%A9%9F。

- 林昭儀(2020.1.17),《中美科技脫鉤已是進行式 臺灣須小心應對「國家安全牌」》,網址:https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=9&id=576784&query=%AC%EC%A7%DE%BE%D4。

- 林楓(2020.2.8),《新型冠狀病毒疫情或加劇美中“脫鉤”》,網址:https://www.voachinese.com/a/coronavirus-outbreak-accelerates-decoupling-20200207/5278679.html。

- 戴瑞真(2019.10.3),《全球科技戰對台影響重大 李紀珠呼籲尋因應之道》網址:https://udn.com/news/story/7240/4084504。

- 劉佩真(2020.1.16),《美擬擴大封殺華為 暴風圈逼台》,網址:https://tw.news.yahoo.com/%E7%BE%8E%E6%93%AC%E6%93%B4%E5%A4%A7%E5%B0%81%E6%AE%BA%E8%8F%AF%E7%82%BA-%E6%9A%B4%E9%A2%A8%E5%9C%88%E9%80%BC%E5%8F%B0-182533098.html。

- https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3043247。

- 德國汽車目前只能仰賴南韓及中國大陸廠商生產的電動車用電池,福斯汽車現與瑞典電池新創企業Northvolt合作,但最快要到2023年才能量產。

- 經濟日報社論(2019.11.15),《從美中科技戰談台灣三個應變》,網址:https://money.udn.com/money/story/5628/4166053。

- 王郁倫(2019.10.4),《科技大咖為台灣開解方!郭董將推台版Libra、童子賢籲別只靠製造業》,網址:https://www.bnext.com.tw/article/54986/foxconn-terry-gou-th-pegatron-advice-for-taiwan。

- 外貿協會,《全球瘋5G臺灣搶商機》,經貿透視雙周刊第537期。

- ETtoday(2019.3.16),《美中貿易戰露曙光 友嘉朱志洋:工具機產業下半年出口可望轉正》,網址:https://www.ettoday.net/news/20190306/1393067.htm。