美中5G競合的影響

2020年8月 | 下載本篇文章PDF檔、簡報PDF檔摘要

全球性的行動通訊標準不僅是一項技術,而且攸關產業發展和國家戰略。近年來更成為國家關鍵基礎設施和經濟成長新引擎,是科技革命和產業變革的重要驅動力,許多國家都將行動通訊視為「構築競爭優勢的戰略必爭地」。美中在5G發展競合愈演愈激烈,在美國禁購禁售的措施下,中國相關5G設備廠受到重創,幸好中國新基建的投入減緩營收頹勢,反而與愛立信等設備商因美國支持下取得多國訂單,這也讓相關代工台廠受益。因此,本文對業者建議:(1) 從產業垂直應用著手,創造更多商機;(2)加入5G大聯盟,有利助攻發展;(3)掌握先機,參與先進的6G技術規劃。對政府建議:(1)布建5G場域平台,助攻5G新商機;(2)善用國際合作,切入5G國際產業鏈。

一、前言

現代人的生活已離不開行動通訊,1983年美國摩托羅拉開發第一部第一代行動通訊網路程(1st generation mobile networks,

1G)民用手機,打破過去「定點」打電話限制,經過40多年的行動通訊技術發展,2018年5G第一階段標準公布,提供了初階的商業應用部署,不再只有電信行業,還可以應用於金融、醫療、教育、交通等行業,深入到生活的核心,相對的我們日常生活對網路依賴也更加全面性與多元化;2020年7月初公布的5G國際標準技術規範則聚焦在車聯網和工業互聯網等垂直應用,顯示5G技術有助於催生新興的科技應用,隨著應用的成熟化將帶動一波新的競爭優勢。

根據市場研究機構Strategy Analytics 2020年3月的報告顯示,儘管制定國際5G標準組織3GPP,成員數高約600家,但主要掌握5G標準制定的前5家公司是華為、愛立信、諾基亞,高通和中國移動。中國在5G發展實際上跑得比美國還快,不僅威脅美國在行動通訊技術的主導地位,也讓美國總離不開中國,因為全球性的行動通訊標準不僅是一項技術,而且攸關產業發展和國家戰略。近年來更成為國家關鍵基礎設施和經濟成長新引擎,是科技革命和產業變革的重要驅動力,許多國家都將行動通訊視為「構築競爭優勢的戰略必爭地」。

這也就是為何美國商務部(DOC)在2019年5月15日起首次將華為列入「實體清單」後,同月20 日DOC發給華為一張為期90天的臨時通用許可證(TGL),允許美國企業能與華為在3GPP內進行5G標準相關的接觸,許可到期前DOC再給了第二張90天期的臨時通用許可證,但同時將華為附屬的46家企業列入「實體清單」,限制美國企業、個人與華為分享5G標準發展等資訊。這樣的場景一再在美中5G競賽過程中不斷重複發生。即便美中兩國因貿易問題開打,在2020年初簽署第一階段的貿易協議,但仍將戰場還是延伸至科技戰,且戰況更為激烈,美國川普總統下令建立5G國家隊[註1],要架空競爭對手中國,未來美中將各自擁有一套5G系統,並對中國的5G設備製商發動圍剿,試圖重新找回5G領域控制權的地位。

美中在5G的競合是從制裁華為下手,甚至發動美國國防部主導的「五眼聯盟(Five Eyes)」,包括英國、澳洲和紐西蘭等皆基於國家安全,限制使用華為

5G 網路設備,目前加拿大未明文禁止,但依《路透》報導指出,加拿大主要電訊營運商Bell Canada及Telus都已放棄使用華為5G設備,轉向與愛立信和諾基亞合作。未來隨著5G應用擴開展,美中在5G的發展競爭程度將持續白熱化,因此,本研究將從5G發展現況談起,分析美中兩國在5G競爭的癥結,以及對我國5G發展的影響。

二、5G的發展概況

(一)5G新時代,加速實現產業創新

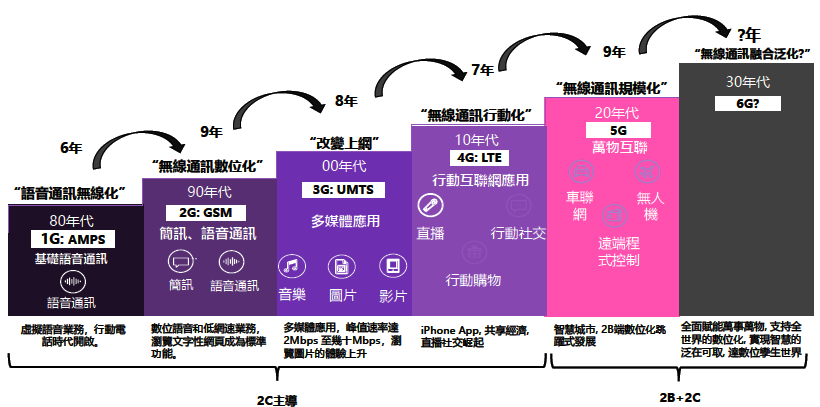

1983年第一支黑金剛手機問世,開啟行動通訊網路,歷經40年發展迄今已邁入5G時代,整個技術創新歷程,約每10年為一週期的不斷地技術演進,帶給人們許多生活、產業上的改變,如圖1所示。由傳輸速度、移動應用和服務來看,第一代(1G)雖然僅擁有2.4 kbps傳輸速度,卻成功突破過去只能「定點」打電話的限制,讓語音通訊無線化;2G傳輸的速度介於56k~114 kbps間,能透過手機上的小螢幕傳遞文字內容,開啟簡訊時代。3G時代,國際標準技術規範採通用行動通訊系統(Universal Mobile Telecommunications System, UMTS)擁有3.8 Mbps傳輸速率,可以讓使用者透過手機瀏覽網站與串流音樂、影片等多媒體應用。4G由於傳輸速度可達0.1~1 Gbps,具備快及穩定等優點,造就應用程式(App)產業的發展,更帶動包括行動購物、線上支付、社群網站、線上直播等互聯網等商務活動的蓬勃發展。

圖1 行動通訊發展歷程

資料來源:Deloltte(209),5G未來商業模式與展望

5G 主要的目標是提高資料傳輸的頻寬和速度,用到的主要高頻頻段可分為 介於410MHz 至7125MHz,稱為sub 6GHz( 6GHz以下)

或sub-7 GHz頻段,與目前4G LTE及WLAN訊號性質相近,即可使用頻寬加大,但缺點是多數頻率已經被占用,無法按序保障寬頻段;另一個頻段介於30GHz至100

GHz間,3GPP將介於24250MHz至52600MHz的「毫米波(mmWave)」,目前鮮少使用可確保頻寬,且因具固定方向、穿透力強等特性,可讓資料傳輸速度提升百倍到達

10Gbps,速度比4G快10~100倍以上,不僅有利於快速傳輸大量資料,減少延遲、節省能源、降低成本,並可提高系統容量和大規模設備資料串流傳輸的應用,為5G的發展創造出很大的商機[註2],但因繞射能力弱、覆蓋能力低,一旦距離拉遠,空中傳輸訊號就大幅衰退,需要建置大量基地台,這也是一般認為5G 發展還不成熟的主要因素。

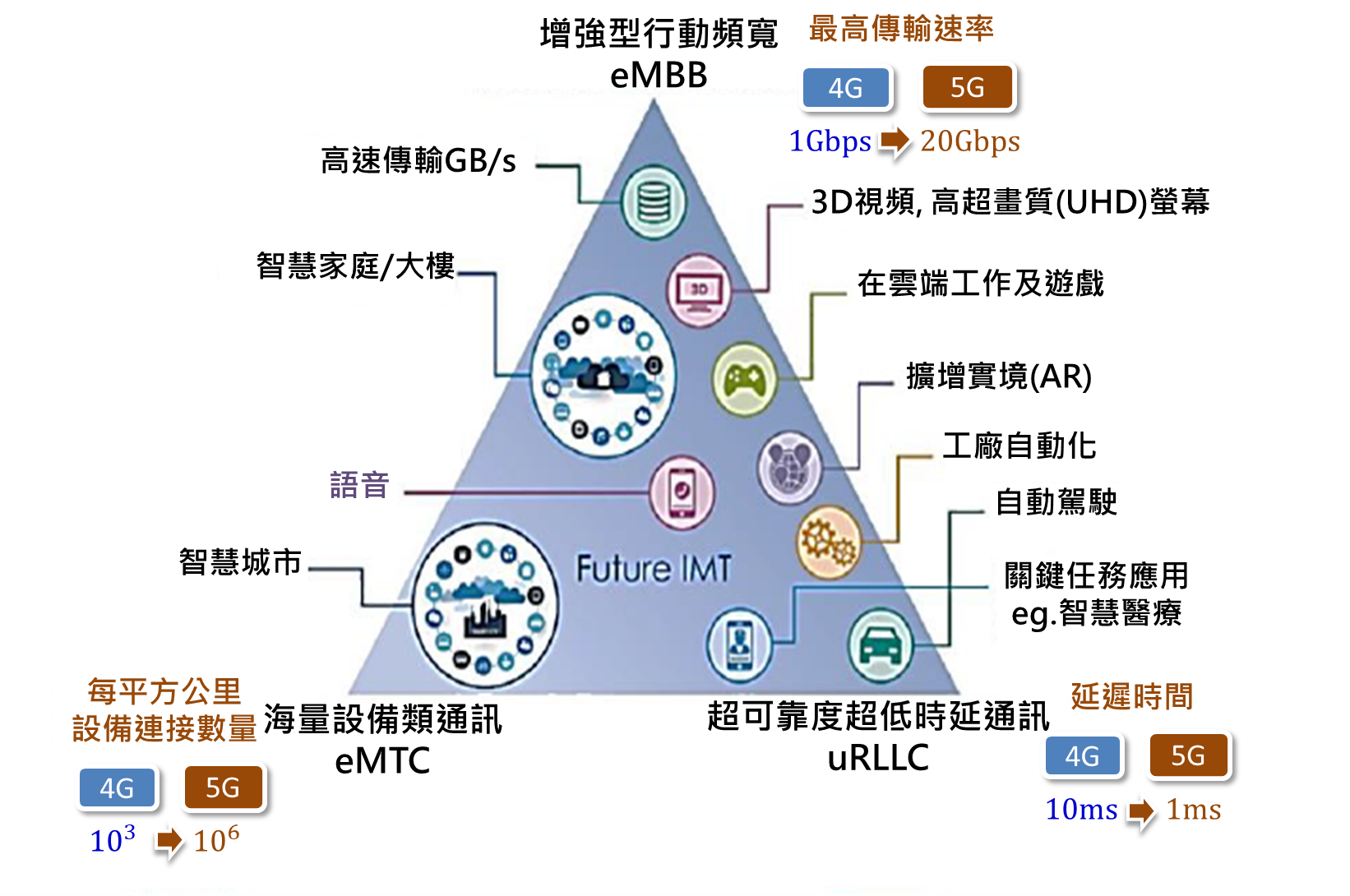

依據ITU及3GPP等國際標準組織定義5G主要的三大應用場景來看,如圖2所示,第一為增強型行動寬頻(Enhanced Mobile Broadband,

eMBB),主要係5G傳輸速度的峰值超過10Gbps,可增強室內和室外具超高速連接,除了現有的電子郵件、上網瀏覽和視訊串流等行動寬頻應用,透過熱點(hotpot)及廣域涵蓋(wide-area

coverage),對高用戶區需高容量,以及需要廣域涵蓋能達到無縫涵蓋及中高速的傳輸等用戶,如提升用戶對虛擬實境與擴增實境等各種娛樂業應用型態之服務體驗。

第二是海量設備類通訊(Massive Machine Type Communication, mMTC),主要提供需要大量物與物間(物聯網)通訊需求的應用場域,係連結非常大量的設備,透過遠端感測裝置的有限頻寬接取,由於具有各個設備傳輸資料較少、多數為非即時、時延性較低等特性,故主要可應用於智慧家庭、智慧城市等進行物聯資料收集與環境感知偵測為主的場域,如使用在天然氣、供水和供電等需要大量儀錶設備的智慧網絡。

第三為超可靠度和超低時延通訊(Ultra-Reliable Low-Latency Communication, uRLLC),針對傳輸速率、時延及可用性(availability)等有較嚴格的要求,包括工業製造或生產過程的無線控制、遠端手術、智慧電網的自動化配電、自動駕駛以及無人車運輸安全等應用。可以提供對低延遲要求極高的新服務,比如遠端手術、自動駕駛、工廠自動化和各種各樣的觸覺應用。

圖 2 5G主要的三大應用場景

資料來源:顏慧欣(2018.6.1),《從TPP到CPTPP》,網址:https://web.wtocenter.org.tw/Node.aspx?id=76

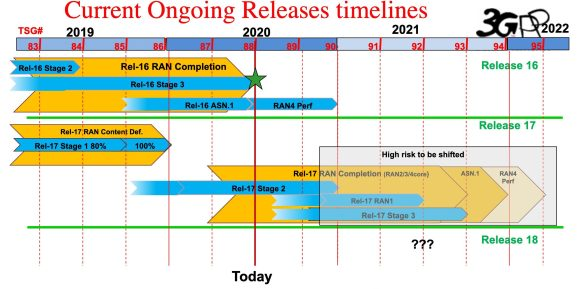

負責全球5G技術標準規範組織3GPP在2020年6月底完成5G第二階段(Phase 2)—5G的Release 16(Rel-16)規範,其主要聚焦車聯網和工業互聯網等垂直應用,要建置「獨立5G網路」,即Rel-15再升級,不再需要用到4G硬體設備和標準的純5G網路系統,新規格更完整支援各行業應用,如自動駕駛、工業網路、智慧物流和遠距醫療等。如圖3示,從Rel-15至Rel-16總計花費 4 年才完成標準規範,未來的Release 17版本的重點是透過NR-Light標準,容許低耗電穿戴式裝置和工業用感應器等裝置使用 5G 網路,傳輸速度最高可達100Mbps下載和50Mbps上傳,另加入更高頻的微米波支援及更精確的定位能力等標準,原本預計 2021 年完成,但現因疫情關係,可能會延到 2022 年。其實 5G 標準至今也只完成約 30% 標準制定,未來還有很長的路要走。

圖3 5G技術國際標準制定時程

資料來源:3GPP

(二)美中5G發展概況

1.美國

美國向來在行動通訊技術領域處於領先地位,在第一代(1G)行動通訊時代,由美商摩托羅拉最先推出以DynaTAC技術的手機,但因只有語音通話,易受干擾、被截聽、以及NMT、AMPS、Hicap、Mobitex、DataTAC等眾多運營商有不同硬體需求等因素,不僅通信品質較不穩定、加上不同硬體設計讓手機製造成本高居不下,致使未能普及化。2G時代,由於歐洲制定統一的GSM標準系統[註3],讓手機製造及通話費大幅下降而普及化,這反而使沒有統一標準系統的美國錯失良機,不僅摩托羅拉將手機業務拱手讓給NOKIA,連網路基礎設備業務被AT&T電信公司分拆出的朗訊[註4](Lucent Technologies)併購。

在3G時代,美國1985年成立的高通(Qualcomm)研發出的cdmaOne(後通稱CDMA),雖擁有3倍TDMA、2倍GSM的網量優勢,然因美國缺乏統一移動通訊標準,致高通難以推廣其CDMA,於是高通透過專利的申請壟斷CDMA相關技術,後來3G為了達到頻寬,走向CDMA標準,加上歐洲監管部門要求對3G頻譜資源進行拍賣[註5],而不是將現有2G頻譜進行重新規劃調整而貽誤先機,及高通專利控制下,3G標準規範UMTS主要係指歐洲使用高通較低階專利的WCDMA,另還有美國高通主導的CDMA-2000、及中國使用的TD-SCDMA等標準規範[註6],美國高通則收取高額的專利技術權利金,日韓係以WCDMA來布建3G網絡,並開發多種應用,如指紋辨識、購票、自動販賣機、手游等服務,反而日韓3G手機遂成主流取代NOKIA、愛立信等地位。

各國為突破美國高通的專利限制,由歐日韓產業巨頭成立3GPP組織,2005年制定4G標準時提出以OFDM為基礎的長期演進技術(LTE)[註7],除了具備可連線數多,更快的傳輸速度,更長的通信距離等優勢,亦可和3G通道共存,美國當時AT&T和Verizon利用2008年取得的700MHz頻段,迅速在境內鋪設LTE網絡,讓美國成為繼芬蘭後第一個LTE網絡全面開通的國家,包括蘋果、谷歌、Facebook、亞馬遜、Netflix等美國企業,利用LTE網絡的頻寬、傳輸等優勢,創造新應用功能,讓美國得以在4G時代再度取得主導地位。

在5G的發展方面,美國聯邦通訊委員會(Federal Communications Commission, FCC)於2016年起,針對低、中、高頻段的頻譜進行布局規畫,並於同年7月14日公布「頻譜開發計畫」(Spectrum

Frontiers),開放11GHz頻譜供行動和固定無線寬頻服務[註8],並進行7年4億美元在5G蜂巢式網路技術開發工作。2018年3月美國「Ray

Baum Act」法案授權FCC進行頻譜拍賣程序[註9],並提出5G頻譜的管理與後續發展則有五大方向[註10];同年11月起進行3次的頻段營運執照競標,包括24GHz、28GHz及37

GHz上段、39 GHz與47 GHz等頻段,總計美國FCC提供近5,000兆赫的頻譜在商業應用上。另促進5G部署 美國防部近期擬釋出專用於船艦、戰鬥機上的高功率國防雷達系統的100MHz頻寬頻譜,介於3,450MHz至3,550MHz頻段,預定將於2021年12月進行招標,電信商最快可於2022年中前提供該頻段5G商用服務[註11],顯示美國企圖以5G商用頻譜最大化,來鞏固美國在5G領先地位。

在5G商業運轉方面,美國Verizon先在2018年10月於休斯頓、印第安納波利斯、洛杉磯及沙加緬度等4大城推出5G家用寬頻服務(5G Home),AT&T則同年12月在休士頓、亞特蘭大等12個城市推出消費級5G服務。目前各電信業者的5G網路部署策略,先以人口密集的大城市為主,再逐漸擴大服務涵蓋的地區。此外,rel-16國際標準技術規範於7月初公布後,AT&T開始部署

5G 開放式無線電接取網路架構(Open Radio Access Network. O-RAN或OPEN RAN) [註12],採用愛立信與三星設備,於達拉斯先行商用營運,這是AT&T有始以來布建5G行動通信基礎建設,首次由單一電信設備商的封閉架構走向採用不同設備商的開放架構。

2.中國

中國在行動通信發展歷程來看,1987年進入1G及1994年2G正式落地,中國雖建立行動通信網,但核心技術及標準屬於外國企業,迎來的是眾多海外的龍頭廠商的行動電話品牌,民間看好行動通信發展,嘗試推出國産手機,A103是OPPO推出的第一款2G手機;2009年1月7日,工信部發放3G牌照,加上屬於中國3G標準(TD-SCDMA),當時外國企業對這套標準保持觀望、不支持、不參與的態度,中國不得不從3G的系統、終端、晶片、軟體、儀器儀表等製造全部做起,也為中國行動通信產業鏈奠定下波發展的基礎;2013年4G牌照公布及TD-LTE標準再度成為4G國際標準技術,加上建置了全球最大的4G網絡,光TD-LTE基地台數已超過美國與歐盟的4G基地台總合,這也讓中國廠商在全球行動通信産業鏈中處於重要地位,包括華為、中興為全球領先的行動通信設備供應商;中國電信、中國移動、中國聯通等電信業者為全球知名的運營商之一,以及OPPO、小米、華為等中國産製的手機在全球市占率不斷地提高。

在5G發展方面,在2013年2月,工信部、國家發改委、科技部就聯合成立了IMT-2020(5G)推進組,全面啟動5G技術研發試驗,在《“十三五”規劃綱要》、《“十三五”國家信息化規劃》、《國家信息化發展戰略綱要》及《信息通信行業發展規劃(2016-2020年)》等重要文件中,均提出要積極推進5G產業發展[註13]。2018年6月3GPP公布第一階段5G標準技術規範,除公布5G NR的獨立組網技術規範,並採用華為主導的Polar作為5G控制信道編碼標準後,2018年12月中國釋出第一波5G中低頻段使用許可牌照[註14],全面啟動全國大規模5G商用試驗,2019年將新建並開通5G基站數量約10萬站,是4G的1.3倍,投資規模是4G的1.5倍。2019年6月6日隨即發放中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電的5G商用牌照,同年10月31日前三大電信營運商共同宣布啟動商用服務。中國廣電則在2020年8月26日宣布與阿里巴巴、及貴廣網絡、東方明珠、廣電網絡等11家廣電系統上市公司等共計47家大陸企業

共同投資人民幣1,012.01億元成立「中國廣電網絡股份有限公司」,推動中國全國有線電視網與廣電系統在5G時代「全國一網」整合進程。截至今年6月底,中國入網5G終端數達6,600萬部,已有178款5G手機終端獲得入網許可,5G手機累計出貨量超過7,700萬部,其中中國移動5G套餐用戶達到7,019.9萬戶,月增1,459萬戶、中國電信5G套餐用戶達到3,784萬戶,月增779萬戶等,使用戶數高居全球首位。

為加速5G網絡建設,及推進5G應用落地,三大營運商[註16]預計2020年底前5G基地台建設數量比原計劃增加2成,達60萬台,除響應政府推動5G普及的基建拉動國內經濟外,也為受到美國等以國安疑慮而受挫的華為、中興通訊等5G設備商提供奧援,目前中國電信和中國聯通合作共建設5G基地台,2020年25萬個5G

SA無線網主設備於8月底完成招標,由華為、中興通訊、愛立信和中國信科(大唐移動)分別獲得57.2%、28.7%、11.5%和2.6%,華為和中興兩家占比達86%,預定第3季前完成建設,工信部統計2020年6月底止,全國已建設開通5G基站超40萬個,今年應可達到50萬個基地目標,未來將加強產業鏈上下游企業合作,以優化5G研發測試,保障5G網路的建設品質,並推動獨立組網(SA)模式設備建設。

三、5G競合的影響

(一)美中5G競合

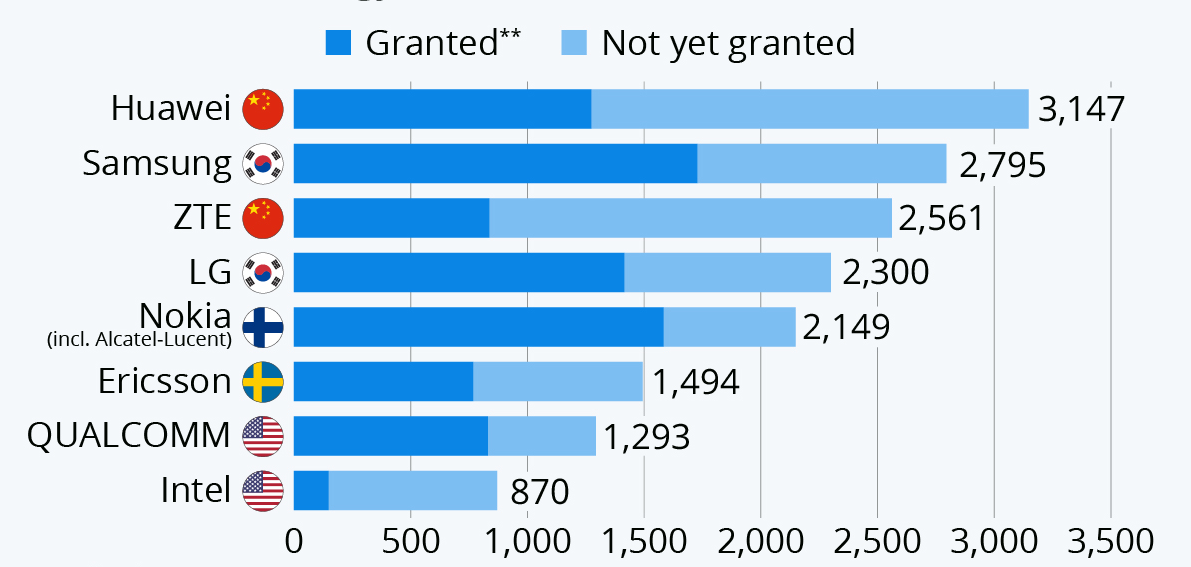

美國從1G到4G的行動通信發展過程中,幾乎都處於領導地位,然5G發展後,依據德國IPIytics的5G專利權統計如圖4,華為及中興通訊在5G的技術專利超過5,700項(占比約34%)遠高於手機晶片商高通及Intel的2,163項(約14%),顯示美國在5G技術研發遠遠落後於中國。再者,美國國防部在2019年發表《5G生態系統:對美國國防部的風險與機遇》[註17]報告,指出過去十多年間,美國國防部越來越依靠商用的數位化產品,但因美國居主導地位,其風險屬於可控層面,然在5G頻譜若美國繼續選擇使用毫米波,將脫離以中國為代表的其他國家所採用Sub-6 GHz 頻段。美國如果不轉向,將無法主導Sub-6 GHz頻段5G生態系統供應鏈、基礎設施、服務和設備,無論是實現或部署5G都會面臨巨大的挑戰。2020年國防部公布5G技術發展建議,包括制定共享6GHz以下頻譜的計劃、利用共享機制,做好5G生態系統技術的準備計劃、倡導調整貿易政策,如鼓勵五眼聯盟和北約夥伴不採用中國商品,以阻止供應鏈漏洞的產生等。

圖4 全球5G技術專利統計

註**:5G專利家族中至少有一項獲得專利授權。資料來源:IPIytics,2020.02

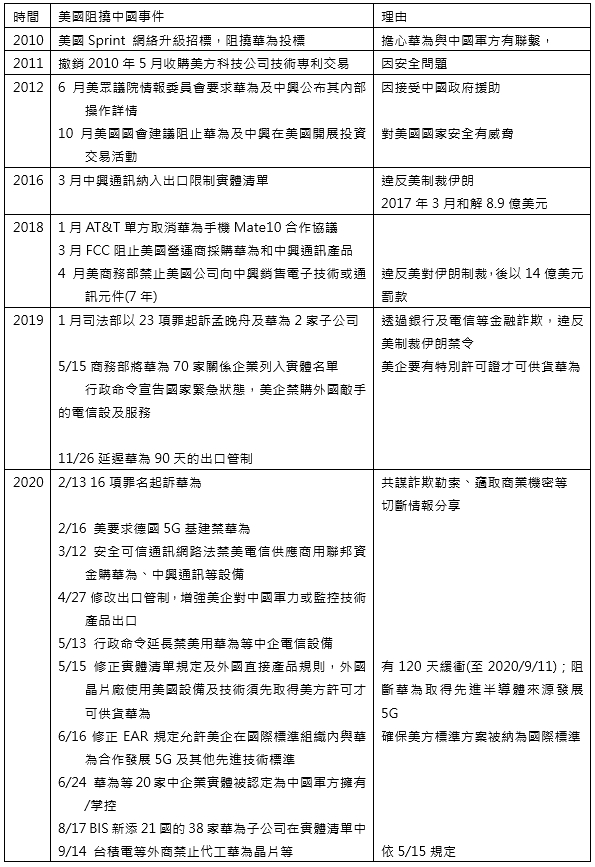

從投資角度看5G發展,第一個階段是5G基璴建設的建置:如基地台設備的供應鏈中的小型基地台、射頻元件,網路交換器等將成為首波受惠的業者;第二個階段是5G商轉後,5G手機換機潮將帶動手機供應鏈,尤其晶片、射頻等業者營收的增加;第三個階段是5G帶動新型態業務及更多元化物聯網應用的普及:包括通訊晶片、邊緣運算晶片及自駕車需求漸起帶動的鏡頭、感測器、分離式元件等製造商將可能有大幅度成長的機會。另外,智慧城市和智慧工廠的趨勢,工業電腦業者將擁抱更大商機。因此,美國相當瞭解中國係透過5G設備銷售推動5G的部署,如與外國公司發展夥伴關係或一帶一路倡議,擴大其5G影響力。為此,美國政府從防堵中國相關5G設備商投資、採購等行為著手,2012年以前主要在專利技術、網路招標等禁止中國廠商取得權利,而2016年以後則透過《出口管理條例》(EAR)等法規,對相關違反規定的廠商納入「實體清單」進行制裁,如表1所示,華為自2019年 5 月首次被列入實體清單迄今,被列入「實體清單」的子公司總數已達 152 家,美國不僅切斷中國5G設備製造時所需的關鍵零組件、元件或設備以及軟體,也同時禁止中國5G設備進入美國市場投資、銷售,扼殺中國所有發展5G技術的管道與機會。

表1 美國對華為、中興通訊等管制措施

資料來源:本研究整理。

2.中國之對策

5G在中國被投入商業應用,恰好時值美中貿易戰之際,隨著戰況延伸至美中兩國的科技戰時,5G議題開始發酵,美國持續加大對中國要發展5G的阻撓力量,最新在8月22日宣布第三波對中國5G設備廠華為禁令,主要目的是未獲美國特別許可的情況下,禁止華為透過包括外國企業以美國軟體或技術開發或生產等管道,取得5G相關晶片。

就華為而言,過去只投入晶片設計,經歷此次危機後,除了建立相關元件的大量存貨備料外,並實施儲備BCM(Business Continuity Management)計劃,因為全球大多5G基站所需類比數位轉換器(Analog

to digital converter, ADC)/數位類比轉換器(Digital to analog converter, DAC)及場域可程式閘陣列(field

programmable gate array, FPGA)等關鍵核心晶片高度依賴美國供應,其他部分晶片、環形器、高頻板、功率半導體、高速背板連接器等可透過非美國廠商或自主研發或國產來替代,目前啟動代號「南泥灣」和「塔山計劃」等項目,前者針對Notebook、智慧面板和IoT等智慧家庭產品,完全不受美國影響的產品,作為自給自足、自力更生的準備。後者則擬與在A股上市的北方華創、中微、萬業、精測電子等16家公司相關企業合作,準備建設一條完全沒有美國技術的45nm的晶片生產線,預計年內建成,同時還在探索合作建立28奈米的自主技術晶片生產線[註18],全方面持續扎根半導體製造領域的發展。

日前包括華為、中興通訊、愛立信、NOKIA等網路設備供應商已通過全球行動通訊系統協會(Groupe Speciale Mobile Association,

GSMA) 與全球5G技術標準組織(3GPP)共同主導的「網路設備安全認證計畫(Network Equipment Security Assurance

Scheme, NESAS)」,完成第一階段針對產品開發及生命週期管理流程的評估,第二階段將由測試實驗室進行5G網路設產品的安全測試評估。透過第三方國際標準認證機構進行網路設備產品的檢測,一方面可提升透明度,使供應商可進一步保障營運商及客戶,同時也可符合各國要求的國家安全,進而維持營運商、設備供應商、政府監管機構至應用服務供應商等單位要求的公平公開原則。[註19]

在中國政府方面,面對美國施壓,2020年以來官方多次部署新基建政策,提出加快5G網路、工業互聯網、人工智慧、資料中心等新型基礎設施建設進度。中國國務院8月初公布《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策》,總計推出37項優惠措施,主要係要刺激中國半導體產業發展,其中包括經營15年以上,並以「28奈米製程」或更先進晶片生產技術的企業,豁免10年企業所得稅[註20],這帶動了晶片龍頭製造商中芯國際加大投資研發。另祭出規模高達2,042億元人民幣的二期集成電路大基金,並協助相關廠商快速進入科創板(如中芯國際科創板上市申請過),顯然資金不虞匱乏地挹注中國半導體業發展,且透過高薪挖角方式吸納優秀的技術人才,但以中芯國際為例,晶片製程技術處於「14奈米製程」,與國際先進「7奈米製程」仍有2代4年的差距,也較台積電及三星的最新「5奈米製程」技術更差3代6年,且中國也面臨5G關鍵零組件發展仍前景不明,包括全球前端晶圓半導體設備無法規避美企及美國的限制、核心關鍵晶片生產多由美企所壟斷等因素,IC

Insights認為與中國5G發展關鍵性極高的IC產業處於技術起步階段,基礎薄弱尚待開發,包括沒有足以與外國匹敵的中國類比、混合訊號、伺服器MPU、MCU或專用邏輯IC製造等,要實現IC(記憶體和非記憶體)完全自給自足階段,至少還要5年甚至可能10年時間,甚至在5G的非記憶體IC產品領域中獲得競爭力,還需要數十年的長期努力[註21]。

雖然如此,不過就美國而言,封殺中國5G設備廠,阻擋中國發展5G腳步是一把刀雙面刃的作法,根據GSMA統計2020年全球5G基地台連結數,以中國占比最高,達到70%,到2025年中國境內5G連結數將達8.07億個,為歐洲的3.5倍,北美洲的4倍,穩居全球領導地位,中國這個龐大的5G市場,可能在美國封殺下而反而不利美國,據華爾街日報指出美國晶片廠高通為避免將近80億美元的5G業務因美國禁令而被競爭對手取代,刻在國會發動遊說,希望政府修改禁令,避免中國及其他地區的5G晶片組市場版圖大幅轉移造成美企損失[註22]。

(二)對台灣影響

台灣在行動通訊產業角色來看,雖然不是5G國際標準的制定者,但台灣是全球半導體及資通訊零組件發展重鎮,從晶片設計、製造、模組終端等,都有完整產業鏈的國家,因此,行政院於2019年5月10日核定「臺灣5G行動計畫」(108年至111年),預計4年投入約205億元,以鬆綁、創新、實證、鏈結等策略,全力發展各式5G電信加值服務及垂直應用服務,打造臺灣為適合5G創新運用發展的環境,藉以提升數位競爭力、深化產業創新,實現智慧生活。

目前國內首波5G在3.5GHz、28GHz、1800MHz三個頻段,共計2790MHz頻譜資源已經開始商轉,並規劃在以4.8~4.9GHz頻段的100MHz頻寬作為5G專網頻譜,預計在2021年至2022年間開放執照,第二階段5G商用頻譜以4.4~5GHz的中頻段為主,規畫釋出300MHz為商用與專網頻譜;高頻部分優先評估37-40GHz頻段。另政府亦結合民間電信商,組成5G國家隊,以及推動「5G基地台生態系」,共同開發5G小型基地台(small

cell) 產品,打造5G基地台的國產自主供應鏈與生態系。

由於5G新基礎建設首波為基地台、網路伺服器、手機及相關零組件為主,接下來的是光纖網路、微型基地台,最後是科技整合應用的展現,如企業專網、智慧城市、車聯網、智慧工廠,5G

相關商機規模不僅會超過上兆美元,時程也將超過 10年。根據工研院預估,2025年包括小型基地站、邊緣運算、網路功能虛擬化平台等關鍵產品、模組與相關元件等5G市場商機就達到2,510億美元,是台灣科技產業的新動能。

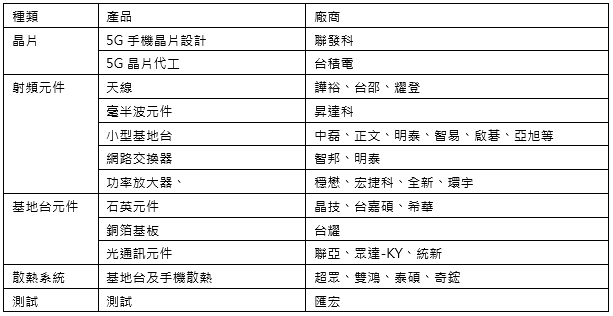

就實際層面來看,目前台廠在5G的主要布局如表2,而美國「禁購令」與「禁售令」,已讓華為5G設備在全球市場受到打壓,這使得華為供應鏈的台商,因其訂單減少而影響業績。反之,與華為處在競爭行列的其他電信設備商大為受惠,包括三星、愛立信、諾基亞等電信設備商承接了來自各國電信服務系統商之訂單,而與這些廠商關係較為密切之台廠取間接合作機會,如啟碁與高通、愛立信及瑞士電信(Swisscom)完成

5G 測試,將成為瑞士電信建設首批 5G 商用網路的設備商等。又如美國2020年5月祭出首波禁令後,瞬間高通無法提供晶片給華為,台廠聯發科自然成為受惠者,帶動4G/5G手機晶片出貨的成長動能,一般法人認為聯發科可取得華為2021年至少2億套的手機晶片訂單,成為華為的獨家供應商,然8月美國擴大圍堵華為,只要採用美國技術及軟體的晶片,都需要經過美國政府許可,才能出貨給華為,5月15日後台積電已不再接新單,9月14日起不再出貨給華為。聯發科為此於8月28日已向美國政府提出申請,希望能供貨華為,這也顯示出美中在5G競褰將我國5G產品訂單的消長也著舉足輕重的影響。

為此,政府除推動「臺灣5G行動計畫」外,日前也宣布與美國網通廠商思科合作,打造5G開放網路驗測平台,作為廠商進軍海外市場前最佳5G專網測試場域,將可協助包括5G相關設備廠如智邦、明泰、智易、亞旭、中磊、正文等搶進5G白牌設備兆元商機。

表2 台廠切入5G供應鏈

資料來源:陸委會(2020.1),《中國大陸高端製造發展對臺灣的影響》。

四、結論

5G是各類新科技服務資訊傳輸的骨幹,有如一條資訊的高速公路,可為產業帶來有別以往的新發展契機,IHS Markit 報告[註23],自2019年4月全球第一家5G商轉滿週年後,全球約有30個國家,推出50多種 5G商用服務,逾 300 家電信營運商準備投入5G建置工作,預估到2035年,5G將在全球創造超過13兆美元的經濟價值。為了掌握這場創世紀的新脈動,不僅各領域都動了起來,5G基礎建設商機更成為各國政府促進經濟實質發展的首要工作。台灣因資通訊技術的製造優勢,5G供應鏈已經成型後更應往生態系方向進化,扮演關鍵零組件供應者角色,成為這場美中5G科技競賽的最好合作伙伴。因此,本文對企業的建議:

1.從產業垂直應用著手,創造更多商機

5G除具有超寬頻上網外,更重要的是能帶動垂直應用領域的蓬勃發展,如應用端情境相關產業應運而生。以目前情況來看,台灣在5G 網路布建與商業運轉的進程不如美國、日本、韓國等國來得快,加上台灣在

5G 供應鏈上所扮演的角色,以提供大型電信設備商與營運商相關 5G 元件為主,因此未來台灣5G相關生態的發展,較適合以偏向垂直應用為主,例如物聯網、智慧工廠、無人機、自駕車、高品質視聽娛樂、智慧城市等創新垂直應用。未來5G

營運商將可不用再侷限目前的電信商的合作而是包容多種應用類型,甚至規模較小的廠商也能提供5G的網路應用服務,因此,臺灣未來可以積極推動5G的垂直應用,讓台灣5G發展具更多機會。

2.加入5G大聯盟,有利助攻發展

因應5G行動網路所帶來的新挑戰,世界各國相繼成立相關的技術開發產業聯盟,集結資源掌握技術,確保在市場中的競爭力。因此,台灣區電機電子公會於5月初成立「5G產業創新發展聯盟」,其目標為台灣5G產業發展主要社群平台;推動建立台灣5G供應鏈發展;連結國際組織或企業合作窗口;透過示範場域的建議帶動市場拓展。目前共分為三大工作小組(SIG),包括開放網路架構、系統供應鏈、垂直應用[註24],今年在5G帶動下,預估市場有三大機會,包含開放網路架構、零組件供應鏈、垂直應用解決方案。為此,其希望過開放平台,串聯產官學研等合作,協助產業走向國際。

3.掌握先機,參與先進的6G技術規劃[註25]

6G科技主戰場聚焦在基地台發展,6G每秒傳輸速度約高達100Gb至400Gb,是5G的10至40倍之多。但就和5G一樣,6G的傳輸範圍限制較大,每個小型基地台最多只能傳輸至方圓200公尺的距離。由於5G已陸續商轉,各國電子廠早已轉向下一代6G技術的戰場,6G網絡的技術規格標準化預定約在2023年可以完成,在2027年預計將引發相關設備的發展競賽,為投入商業化做準備。

南韓的目標是成為第一個讓6G商轉的國家,三星與LG電子都成立研究中心,政府將打算投入9,760億韓圜發展計劃,預計在2021年搶先制定6G規格標準。中國則在2019年11月成立國家6G技術研發推進工作組和總體專家組,同時啟動由華為領軍的6G研發計劃,小米與中興通訊參與其中,另外,華為內部在2019年8月於加拿大渥太華的研究中心推動相關研發。

歐洲各國則計劃在3GPP基礎之下,集合眾多標準化組織的智慧共同訂定6G標準。美國方面在2019年3月也啟動6G技術研發,FCC決定開放5千兆赫到3太赫茲頻段供6G實驗使用,如亞馬遜(Amazon.com)也與日本三大電信之一的KDDI合作,為亞馬遜雲端運算服務研發邊緣運算(edging

computing),設立運算端,將龐大訊息量經過適當擷取與處理後,讓所有資料直接湧入雲端,處理起來更有效率。工研院指出5年內5G還可能延伸到6G,乾淨網路計劃也將延續下去,預估6G時代預期發展低軌道衛星。美國現在邀請台灣加入此計畫,也代表台灣可能有機會參與6G標準制定的討論,以利未來掌握6G的商機。

另外,對政府建議:

1.布建5G場域平台,助攻5G新商機

各國發展皆以加速5G基礎建設為發展前提,實踐5G商用化或期望保持全球技術領先地位為目標。為了協助產業進行各種5G基礎建設與產業應用的初期模擬,降低投資風險,各國政府均在各種行業與公共資源在管理進行調適,進而打造更適合

5G 發展的國家環境,像是透過政策設立配有有形實體空間、無形資源補助與特例法規鬆綁等功能的各種「應用實驗場域」。

如政府8月份宣布與思科合作,由其提供符合國際開放網路架構組織聯盟(Open Radio Access Network Alliance, O-RAN)規範的5G核心網路[註26],另設5G傳輸設備,並搭配測驗空間,讓台廠可測試自家的5G設備是否能在5G O-RAN下順利運行。因此,建議可選擇具台灣具優勢、利基的領域,由政府各部會或相關國營單位釋出試驗場域,並協助制定明確之商用化流程,將實驗場域成果擴散至相關產業,此將有助於台廠搶攻白牌設備商機。

2. 善用國際合作,切入5G國際產業鏈

美國國務院自4月底宣布,要求所有進出美國外交機構的5G網路流量都需要經過一個「乾淨網路」(Clean Networks)乾淨路徑」,並將我國中華電信、台哥大、遠傳等五大營運商列入[註27]。另外,8月初台美簽署5G共同宣言,提出四大主張包括推動 5G 生態系統時,將審慎評估網路軟硬體供應商,是否在未經獨立司法審查下,受到外國政府所控制,並審視供應商的資金來源是否公開;在採購、投資與承包的採用標準是否透明;所有權、合夥關係及公司治理結構是否透明;供應商是否實踐對創新的承諾,以及尊重智慧財產權。宣言也指出美台透過「全球合作暨訓練架構」(GCTF)緊密合作,提升全球對5G網路風險認知,並期盼與理念相近夥伴持續合作,共同發展合適的5G標準、準則與最佳實務作為。

台灣配合美方的乾淨網路計劃,不僅是國安與政治考量,還牽涉到未來5G環境裡龐大的商業利益。美國希望建構出自由、公平、透明與法治的5G網路環境,對台灣而言,配合此國際場合的關鍵也是因其具有龐大商機。包括完善法治基礎,以及AT&t、DELL與microsoft等產業領頭羊,已創立了新的組織、新的產業鏈,並拒絕任何的中企加入,很多台廠已與組織內的成員有所介接。

附註:

- 財訊(2020.3.15),《美國密謀4大絕招抵制華為!全球5G大決裂 台廠搶賺夾縫財》,網址:https://www.businesstoday.com.tw/article/category/80392/post/202003150014/%E7%BE%8E%E5%9C%8B%E5%AF%86%E8%AC%804%E5%A4%A7%E7%B5%95%E6%8B%9B%E6%8A%B5%E5%88%B6%E8%8F%AF%E7%82%BA%EF%BC%81%E5%85%A8%E7%90%835G%E5%A4%A7%E6%B1%BA%E8%A3%82%20%E5%8F%B0%E5%BB%A0%E6%90%B6%E8%B3%BA%E5%A4%BE%E7%B8%AB%E8%B2%A1

- Stockfeel(2020.7.28),《1G 到 5G 的艱辛歷程:一部波瀾壯闊的行動通訊 史》,網址:https://www.stockfeel.com.tw/1g-%E5%88%B0-5g-%E7%9A%84%E8%89%B1%E8%BE%9B%E6%AD%B7%E7%A8%8B%EF%BC%9A%E4%B8%80%E9%83%A8%E6%B3%A2%E7%80%BE%E5%A3%AF%E9%97%8A%E7%9A%84%E8%A1%8C%E5%8B%95%E9%80%9A%E8%A8%8A%E5%8F%B2/

- 係在無線介面採分時多工(Time division multiple access, TDMA),語音或資料訊號採用高斯最小頻移鍵控(Gaussian Filtered Minimum Shift Keying , GMSK)。

- 朗訊開始專注於以CDMA為主的美國2G標準的網絡設備,並放棄大部分的GSM投資,但因GSM仍為當時全球最強勢標準,嚴重限制朗訊發展,後2006 年賣給法國的阿爾卡特,自此美國失去網絡基礎設備產業的優勢,只能依賴歐洲設備業抗衡中國的5G設備業者。

- 每日頭條(2019.9.16),《5G兩大方案,美國錯押毫米波,重新發展需要5年,中國成5G領導者》,網址:https://kknews.cc/tech/y3o8avb.html。

- 每日頭條(2020.5.29),《美國 5G 掉隊簡史者》,網址:https://kknews.cc/tech/r6poq3x.html。

- LTE的網絡性能大約是3G網絡的10倍,性能創新推動4G手機的迅速普及,採用SOC的手機不僅可以傳輸更多的數據,而且速度也快得多。

- 包含授權頻譜(Licensed)與共享與免授權頻譜(Shared and Unlicensed)的高頻段頻譜。

- 頻譜拍賣、分配計畫,將充分授權FCC執行,且允許FCC將高頻段頻譜競標的押金存入美國的財政部(過去必須存入可生息的私營銀行)。

- 包括加快釋出低頻頻段(廣播電視釋出600MHz頻譜);中頻頻段(指FCC在2017年開放3.5GHz CBRS頻譜共用機制)的共用更為重視;發掘高頻候選頻段(24.25~24.35GHz、24.75~25.25GHz、31.8~33.4GHz、42~42.5GHz、47.2~50.2GHz、50.4~52.6GHz及71~76GHz等);擴展並發揮免授權頻譜使用(FCC擴展57~71GHz為免授權頻段,及14GHz頻寬可供連續使用),日後重點是未來如何適當使用;政府部門將簡化、縮短基地台的審批過程與時間,使5G產業與市場部署更加靈活、便捷。

- DIGITIME(2020.8.1),《促進5G部署 美國防部擬釋出專用頻譜》,網址:https://www.digitimes.com.tw/TECH/DT/N/SHWNWS.ASP?CNLID=1&ID=0000591228_GQU32HV21WR1VQ9MHO9PN。

- 科技新報(2020.9.2),《美國電信商 AT&T 攜手愛立信、三星部署 5G O-RAN 架構》,網址:https://technews.tw/2020/09/02/att-wz-ericsson-samsung-build-5g-o-ran/。

- 人民網(2019.9.12),《中國5G發展為什麼能引領全球?》,網址:http://politics.people.com.cn/BIG5/n1/2019/0912/c429373-31351770.html。

- 人民網(2018.12.10),《中國5G首釋照 拚2020年商轉》,網址:https://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=15083。

- 聯合新聞網(2020.8.27),《大陸斥資4,300億元 推動5G時代全國廣電網路一體化》,網址:https://udn.com/news/story/7333/4813873。

- 日經中文網(2020.8.19),《中國三大運營商5G基地台建設數量將增加2成》,網址:https://zh.cn.nikkei.com/china/ccompany/41712-2020-08-19-08-44-38.html。

- 每日頭條(2019.9.12),專題解析 | 淺析美國防部《5G生態系統:對美國國防部的風險與機遇》報告,網址:https://kknews.cc/tech/8vkjeqn.html。

- Hket(2020.8.23),《中美5G角力】華為啟動南泥灣項目、塔山計劃 能抗美封殺?》,網址:https://china.hket.com/article/2731202/%E3%80%90%E4%B8%AD%E7%BE%8E5G%E8%A7%92%E5%8A%9B%E3%80%91%E8%8F%AF%E7%82%BA%E5%95%9F%E5%8B%95%E5%8D%97%E6%B3%A5%E7%81%A3%E9%A0%85%E7%9B%AE%E3%80%81%E5%A1%94%E5%B1%B1%E8%A8%88%E5%8A%83%E3%80%80%E8%83%BD%E6%8A%97%E7%BE%8E%E5%B0%81%E6%AE%BA%EF%BC%9F?mtc=40001&srkw=5G%3B%E8%8F%AF%E7%82%BA

- 新通訊(2020.8.26),《 華為/中興等通訊商通過GSMA與3GPP首階段安全認證》,網址:https://www.2cm.com.tw/2cm/zh-tw/market/E7273C091EA74EB396C4F29CD236E93B。

- https://china.hket.com/article/2720954/?lcc=ac。

- 科技產業資訊室(2020.5.25),《2019年中國IC市場1250億美金、但IC自主率僅6.1%》,網址:https://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=16655。

- IThome(2020.8.11),《高通傳遊說川普放寬禁令,以出售晶片給華為》,網址:https://www.ithome.com.tw/news/139314。

- CTWANT(2020.8.9),《5 5G我最強3/不僅是資訊骨幹 台灣5G產業鏈可望再造過去PC榮景》,網址:https://today.line.me/tw/v2/article/NRkj31。

- 分別由中華電信研究院院長林榮賜、工研院資通所新創長周勝鄰、仁寶電腦副總彭聖華、工研院電光所所長吳志毅、亞太電信總經理黃南仁、資策會數位轉型所所長林玉凡擔任三個SIG的法人、業界召集人。

- 風傳媒(2020.6.3),《5G才剛商轉,6G之戰已經開打!南韓三星、中國華為暫時領先》,網址:https://www.storm.mg/article/2721904。

- 經濟日報(2020.8.7),《5G來臨!王美花:對台網通設備大廠來說是很好機會》,網址:

https://money.udn.com/money/story/5612/4763588。 - 係指一條點對點的通訊路徑,不使用極度有問題、不受信賴的通訊商所提供的傳輸、控制、運算或儲存設備,如華為和中興通訊。