綠色金融發展契機初探

2021年5月 | 本篇文章PDF檔、簡報PDF檔摘要

2017年COP23會議提出現階段的資本市場須轉型為「綠色永續(green and sustainable)」金融市場,KPMG報告亦指出,為了因應氣候變遷預測每年全球調適成本在2030年將達到1,400至3,000億美元規模,這也讓歐日等先進國家體認綠色金融的重要性。為此,歐盟啟動綠化經濟的永續金融計畫,預計自2021年底起強制實施金融商品分類原則,日本也提出影響力金融(綠色金融)的傳播路線,力求綠色金融對環境、社會和經濟產生重大影響。從全球綠色金融投融資活動來看,台灣綠色金融發展無論從法律框架或發行規模來看,屬於茁壯發展期,仍有成長空間,因此,本文對相關的利害關係人提出之建議,包括(1) 金融業可從自身營運模式轉型做起,掌握多元、創新的綠色商機;(2)接軌國際,吸引外來投資者,擴大綠色金融市場;(3)產業應以永續目標,善用綠色金融的籌資管道,加速轉型。

前言

隨著溫室氣體排放增加,導致全球氣候暖化,不僅空污等環境問題日益嚴重,甚至水患、乾旱、風災等異常氣候頻傳,聯合國貿易和發展會議(United Nations

Conference on Trade and Development, UNCTAD)2019年發表《為全球綠色新政融資(Financing

a global green new deal)》報告,為了2030年能實現聯合國永續發展目標(Sustainable Development

Goals, SDGs),對全球性的「綠色新政」(Green New Deal),必須重建多邊主義,追求與過去截然不同的金融未來,提供各國政府因應氣候危機的力量。

綠色金融係指透過金融系統的投融資活動,能產生環境效益[註1]及支持可持續發展。其實在1980年代,一般較先進國家提出任何投資、融資等金融活動,必須要有維護環境、生態取得平衡的有相關連的概念。2006年聯合國正式提出責任投資原則(Principles

for Responsible Investment),而2008年由「聯合國全球盟約(UN Global Compact)」、「聯合國貿易和發展會議(United

Nations Conference on Trade and Development)」、「聯合國責任投資原則」就共同成立「永續證交所倡議組織(The

Sustainable Stock Exchanges Initiative, SSEI)」,就是希望推動金融業發行金融商品或執行投融資業務時,能藉由資金引導企業及消費者透過金融活動促進永續發展。2017年第23屆聯合國國際氣候大會(COP23)所形成的共識:現階段的資本市場勢必需要轉型為「綠色永續(green

and sustainable)」的金融市場。同年,SSEI再發布「綠色金融自願行動計畫」,除了說明推動綠色金融之挑戰,提供具體策略目標,呼籲投資大眾、金融商品發行人、標準制定者及相關政府機構等利害關係人應共同合作。

依聯合國氣候變遷委員會(IPCC)報告,全球溫室氣體排放須在2050年前達到淨零排放的目標,全球各經濟體紛紛制定淨零碳排時程表及政策,此將造成企業及產業產品結構的調整,企業有龐大的低碳轉型需求,KPMG安侯建業報告指出,預測每年全球的調適成本在2030年將達到1,400至3,000億美元規模,由於全球綠色金融步入系統化、制度化的發展軌道,金融機構對環境風險的認知不斷強化,推行綠色金融的國際規則,以綠色債券等為代表的綠色金融創新產品迅速發展,綠色金融不僅全球化已成大勢所趨,對金融業來說也是世代最大的商機。

近期綠色金融議題發展

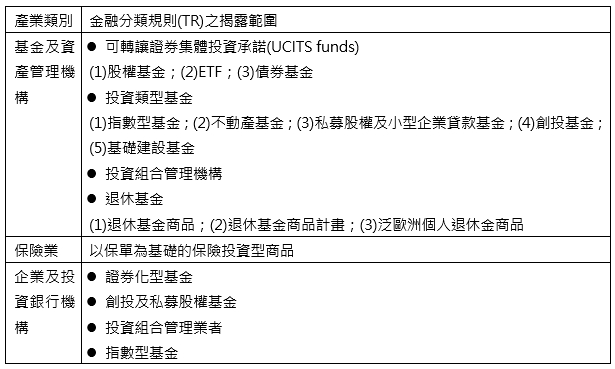

歐盟(EC)於2019年底提出歐洲綠色新政(European GreenDeal, EGD)方案,即是為實現2050年淨零排放目標,推動區域內企業生產模式有效轉型。依據EGD內容,EC不僅提出氣候法草案(Climate Law),推動氣候變遷行動方案,另成立技術專家委員會(Technical Expert Group, TE),規劃金融分類規則(Taxonomy Regulation, TR)方案的架構,期金融機構未來將須遵循相關強制性規範,須將各項投資專案內容詳實揭露,並提供給投資者、利害關係人及機構公開審閱,以作為投資者在投資計畫評估參考。目前TR已於 2019 年12月取得歐盟經多數立法委員同意,即現行歐盟區內的一般企業依循非金融財務報告指引(Non-Financial Reporting Directive, NFRD)[註2]所需做的財務揭露要項,未來將須參考TR所制定強制資訊揭露規範要求,主要為企業營運活動對環境永續貢獻的賦能性活動(Enabling activity)[註3]及自身績效(Own performance)[註4]等原則的揭露。依據TR分類規則,主要適用對象為員工 500 人以上企業,包括已上市公司、銀行機構、保險公司及各類型基金公司[註5]等三大族群,其中需強制揭露的金融商品項目如表1所示。

表1 歐盟依據金融分類規則(TR)強制揭露的金融商品

資料來源:台灣金融研訓院,《歐盟新版氣候金融方案》,2020年6月。

根據歐盟永續金融推動進程,金融市場商品發行機構將是優先被強制要求,依據TR所制訂原則著手推動實施,預定在2021年12月底前完成首次的強制財務資訊揭露,此包含對於企業營運活動顯著有益於氣候變遷或調適此2項永續原則的資訊充分揭露。一般性企業則於2022年開始強制依據TR進行永續性資訊揭露,包括水資源管理、循環經濟、污染防治、生態體系保育等永續環境目標之達成目標等。

另歐洲財務報導諮詢小組(European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG)於2021年3月發表《發展一套完整的歐盟永續報導準則之路徑圖(roadmap

for the development of a comprehensive set of EU sustainability reporting

standards)》報告[註6]回應TE技術諮詢請求,並於4月提出新的企業永續報導指令(Corporate Sustainability Reporting

Directive, CSRD),係考量歐盟TR中的轉型活動指引,並要求進行第三方確信/保證,對象涵蓋所有大型企業與上市公司(含上市中小企業),此將於2022年10月實施,作為永續金融行動方案中綠化歐洲經濟的部分。

日本因1956年代水俁病事件非常重視環保問題,除了1993年以立法方式實施《環境基本法》外,透過大力發展綠色金融也是促進環保政策的重要手段,為日本綠色經濟和社會的可持續發展提供有力的支持。像通產省為推動節能技術的發展,提高能源、環境相關的各類財政投資和貸款總額,且為支持將環保觀念融入企業的自身發展,亦開展環境評級融資和社會責任投資,為低碳企業提供融資的便利。2007年由環境省成立由金融機構參與的環境類融資貸款貼息部門,從國家層級來推動綠色信貸,這也促使日本金融公庫推出環境和能源對策基金或中小企業在環保節能設備更新的低利貸款,引導更多企業和個人參與。

2011年由民間發起制定的《21世紀金融行動原則》[註7],要求金融業應為日本轉變成可持續社會做出貢獻,並制定具體行動原則,如表2所示[註8],並建立相應的組織機構。環境省為此也建立環境管理制度證書和註冊機制,對企業的環保項目進行評估,並提供必要的指導和建議,對企業環保實施的情況進行監督。截至2021年5月18日,日本全國有288個機構簽署,按業務類別和主題(如管理/證券/投資銀行業務,保險業務,存款/借貸/租賃業務,環境房地產業務等)自願配合。此外,日本環境協會自2013年起,為促進金融機構對環保型企業的融資,制定環保型融資利息補助基金制度,針對因應氣候變遷設備投資、貸款補助部分利息。

表2 日本21世紀金融行動七大原則

資料來源:https://pfa21.jp/aboutus/principles。

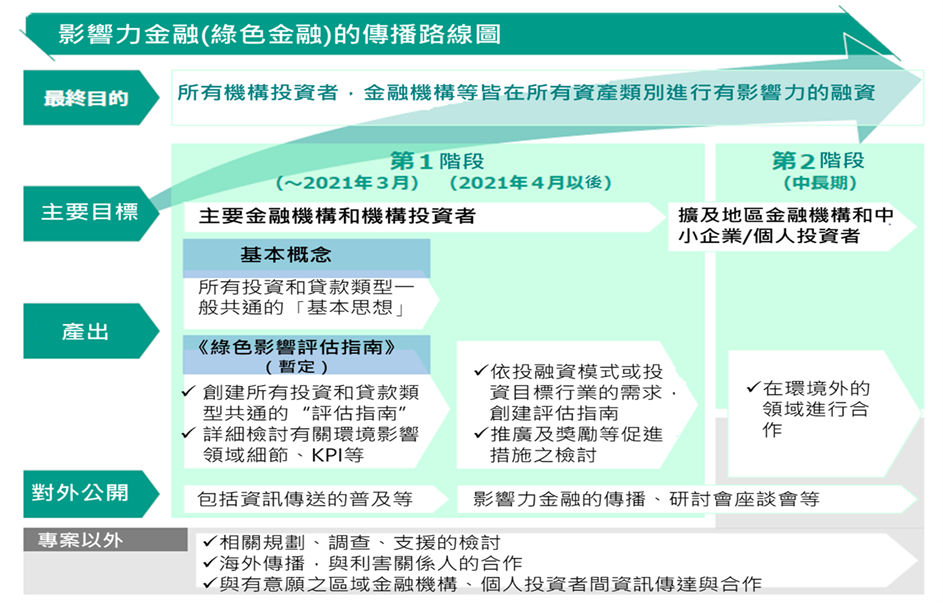

另環境省在綠色金融政策方面,除2018年成立「ESG金融高級別小組」,旨在與行業領導者和中央政府合作,透過共享具影響力的綠色金融,對環境、社會和經濟產生積極的影響,同時能確保適當的風險和報酬,尤其是COVID-19疫後,為了加速資本市場的典範移轉,及建立對環境,社會和經濟更具備影響的綠色金融,實現無碳社會的過渡以及創建可持續發展的社會和經濟,已經規劃影響力金融(綠色金融)的傳播路線圖如圖1所示,其基本概念是力求對環境、社會和經濟產生重大影響,讓大型民間基金、金融機構和機構投資者積極參與而形成主流,並透過傳播,擴大及普及其影響力道,成為ESG(環境、社會、公司治理)金融的未來發展方向。

圖1 日本影響力金融(綠色金融)的傳播路線圖

資料來源:日本環境省。

綠色金融發展實務

由於綠色金融的概念是金融業在進行融資或發行金融商品等活動時,除了傳統考量經濟與金融產業成長因素外,更將環境永續性納入考量,亦即是將與環境相關的潛在的外部報酬、風險和成本皆列入決策考量,因此,綠色金融範疇如圖2所示:

圖2 綠色金融範疇

資料來源:Nannette Lindenberg (2014),”Definition of Green Finance”

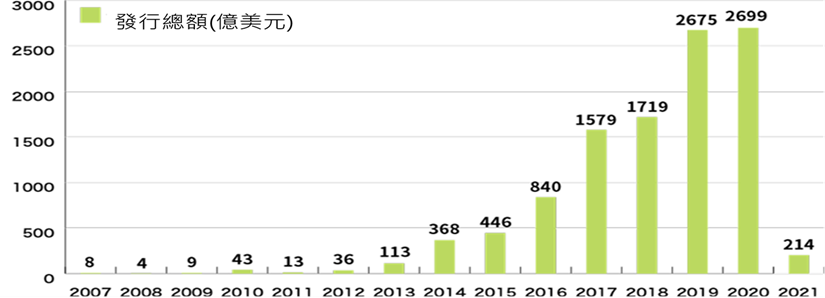

近年來,受到ESG投資在全球持續擴散的影響下,綠色債券在全球迅速普及化,並成為綠色金融的主流。根據英國國際非政府組織氣候債券倡議組織(CBI)發布的全球綠色債券發行量,如圖3所示,2011年為31億美元,但到2020年將達到2,699億美元,成長超過86倍。

圖3 全球發行綠色債券數量變化

資料來源:http://greenfinanceportal.env.go.jp/bond/issuance_data/market_status.html

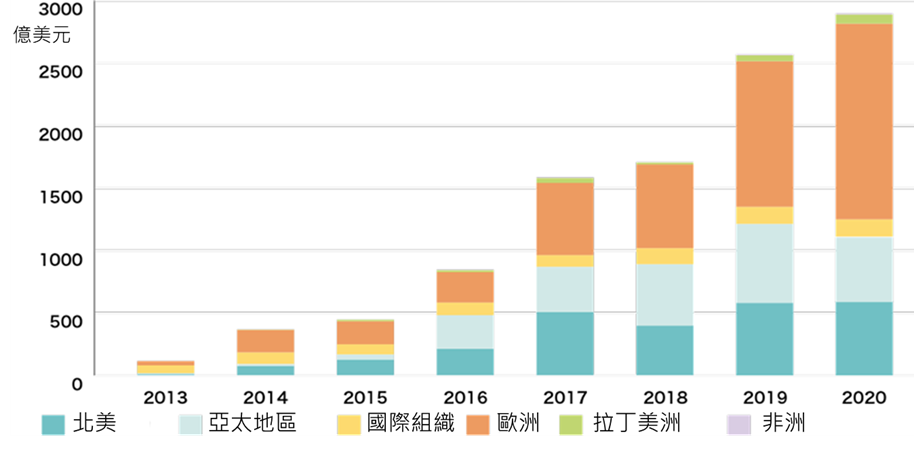

若依綠色債券發行地區來看,如圖4,以2020年為例,綠色債券成長的主要是公共部門發行量增加,而民間部門發行額維持不變或萎縮,主要受到COVID-19疫情影響,但公共部門發行債券多傾向制定長期投資計畫,較不受到市場動態的改變,如由國營企業發行綠色債券,用於資助和開發的再生能源建設不太可能被推遲或取消,不過,整體來看,政府部門發行的綠色債券(GBE),在2020年發行額成長78%,增幅最大,尤其主要來自歐盟發行1,000億歐元「緩解緊急事件失業風險債券(SURE bonds)」,讓歐盟總發行額占全球綠色債券發行總額約50%。此外,部分國家的主權基金也積極擴展到社會型債券和可持續性債券發行,以因應COVID-19的影響。

圖4 全球發行綠色債券數量變化-依債券發行地區

資料來源:同圖3

建議

政府從2017年推動綠色金融以來,鼓勵金融機構、政府基金及國營事業參與永續發展領域的投資跟融資,截至2021年3月底金融業對綠能科技業放款餘額已突破1.2兆元,提供離岸風電業融資約2,581億元,發行綠色債券超過1,600億元。為了接軌國際推動永續金融,2020年8月政府公布「綠色金融行動方案2.0」,目標為公私協力合作建構永續金融生態系,預計2021年完成建立完善的永續金融分類標準,除了提供金融業篩選投融資對象,更讓企業致力於永續轉型時能獲得所需資金。無論從法律框架或發行規模來看,台灣綠色金融發展屬於茁壯發展期,仍有成長空間,因此,本文對綠色金融的利害關係人提出之建議:

(一)金融業可從自身營運模式轉型做起,掌握多元、創新的綠色商機

以綠色金融主流的綠色債券為例,已由單一的綠色領域演進到涵蓋社會責任與可持續發展的債券統稱永續債券(Green, Social and Sustainability

Bond, GSS Bond),依GSS Bond發行總規模,從2015年至2020年期間呈現明顯、穩定增加趨勢,2020年底已超過3,000億歐元規模。

另外,近期華爾街日報[註9]指出2021年第1季全球以環境為關注點的基金資產規模約2兆美元,3年內成長2倍多,現在每天都有規模超過50億美元的綠色債券和綠色貸款發行,連美國最大的兩家銀行承諾未來10年內提供4兆美元協助能源轉型的氣候融資。依據路透社亦指出[註10],德國政府計劃新的綠色金融政策,透過「永續金融策略(Sustainable Finance Strategy)」對氣候保護進行綠色投資,預計發行百億歐元的綠色債券,讓德國發展成為領先的永續金融中心。因此,金融業應當及時掌握多元的綠色金融商機,如從自身營業模式低碳轉型做起,再來提供客戶相關綠色融資、綠色營運的協助,並開發相關債券、基金等多元、創新、具獲利性的綠金業務。

(二)接軌國際,吸引外來投資者,擴大綠色金融市場

綠色金融已經成為全球發展趨勢,金融業作為金融資源分配者,應從更上位、,更深廣的角度著手,除了作為初級市場(Primary Market)發行端,以投融資活動來扶持綠能產業等,促進產業能源轉型外,亦可從次級市場(Secondary Market)角度切入,積極思索如何接軌國際制度、強化資訊揭露,提高市場透明度,吸引更多投資人加入來分散風險並活絡綠金市場,像過去「台歐綠色金融合作MOU」,請德國重建復興信貸銀行,針對歐洲最擅長的離岸風電專案融資實務、法律契約架構及風險評估等議題,做經驗傳承與問題解答,不僅金融業能完備相關領域所需之金融環境,也促使台灣第一個離岸風電聯貸示範案產生。同樣地,隨著科技創新,有更多綠色金融商品問世,如何透過與國際接軌,將國外行之有年的綠色金融經驗轉換成促進台灣綠色金融市場的發展,俟我國綠能融資產品與國際驗證標準接軌後,更可以吸引更多國際投資人投資綠色金融市場,甚至可擴大市場至新南向國家。

(三)產業應以永續目標,善用綠色金融的籌資管道,加速轉型

為了達到聯合國的永續發展目標,許多國際大廠早已陸續設下供應鏈百分之百綠電規範或淨零排放的目標期程,台灣廠商若無法有效因應,恐衝擊到產業供應鏈的地位,甚至影響國際競爭力,足見發展綠色議題不僅是單純的轉型或環境保護議題,也是台灣出口產業是否持續具備國際競爭力生存議題。因此,綠色或永續金融的議題,不僅與環境保護或金融發展有關,更攸關國家整體形象與產業國際競爭力。尤其歐盟啟動綠化經濟的永續金融計畫,預計2021年起陸續強制TR原則,適用對象將涵蓋所有大型企業與上市公司(含上市中小企業),因此,產業應善用綠色金融的投融資活動,本於永續目標增加籌資管道,將資金用於改善環境、促進綠色轉型,善盡其責任投資,也為環境、社會帶來外部效益 。

附註:

- 如減少空氣、水和土壤污染,降低溫室氣體排放,提高資源使用效率,減緩和適應氣候變化並體現協同效應等。

- 係歐盟執委會2017年9月通過,要求員工人數超過500人之大型企業須於2018年會計年度起,揭露其非財務報表包括環境、社會及聘僱、人權尊重、反貪腐、賄絡,以及公司董事會多樣性等資訊,更提供企業具一致性與可比較性的準則,以助於揭露社會及環境資訊。

- 廠商可提供循環再利用的生產原物料,供其他廠商製程使用,並賦予永續經營理念貫徹其中。

- 廠商自行研發永續循環產品於市場銷售,對於自身環境永續理念達到貢獻性。

- 歐盟區內提供金融市場商品的各類型財務機構組織,包括各類型專業退休基金管理機構。

- 提出54項提案,此為歐盟執委會要求EFRAG配合TR研擬修訂版NFRD,其相關資訊見https://ec.europa.eu/info/publications/210308-efrag-reports_en。

- 係2010年由環境省中央環境審議會的環境與金融專家委員會發表“環境與金融-金融在低碳社會中的新作用”提出“行為原則” 作為擴大“環境金融”工作範圍的機制。後該委員長末吉竹二郎由相關起草委員會,並歷經2010年9月至2011年11月7次討論而形成共識。

- 主要係因21世紀社會,預測未來變得困難,基於預防觀點的風險管理功能可為金融服務帶來新的商機。因此發起日本金融業應為建立新的市場作出積極貢獻,並透過注重環境和社會意識的努力,再創造經濟價值。

- 華爾街日報(2021.5.25),《綠色金融成為主流,數兆美元候場支持能源轉型》。

- 中央廣播電臺(2021.5.5),《吸引綠色投資 德國大力推動成為綠色金融中心》。