美台基建MOU與中國一帶一路競合關係與發展

2021年9月 | 本篇文章PDF檔、簡報PDF檔摘要

中國大陸推動一帶一路倡議已有8年之久,雖然有其成功可觀之處,但也有不少充滿爭議的地方,大規模基礎建設的投入導致部分體質較差的國家陷入財務困境,加上2020年以來的新冠病毒肆虐全球,使得中國大陸一帶一路進展已漸受阻礙,美國與七大工業國(G7)亦提出全球基建投資計畫來抗衡一帶一路。近年來台美兩國互動緊密合作,雙方在2020年11月20日啟動高層首屆的「台美經濟繁榮夥伴對話」,並且簽署為期五年,可以再延長五年的備忘錄(MOU),做為未來輪流在臺北及華府召開年度高階對話的基礎,加上中斷近五年的台美貿易暨投資架構協定已於2021年6月底復談,不僅有助於台美簽訂雙邊貿易協定的基礎,也可對我國未來加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)帶來助力。因此,本文對於企業如何掌握美台基建MOU、台美貿易暨投資架構協定之商機所提出之建議,包括(1)強化在中國大陸經商的風險評估,如法遵風險、能耗雙控風險;(2)台商應留意未來前進美國可能會遇到的稅務問題,如企業所得稅、最低稅負;(3)結合台美彼此優勢創造更大的經濟效益,如台灣專注在高階硬體製造,美國則為全球高科技發展龍頭。

前言

過去中國大陸憑藉著廉價土地及勞工成本優勢,成為各國生產出口的世界工廠,台商則採取 「台灣接單、大陸生產、外銷歐美」的商業模式來拓展全球市場。但近年來中國大陸投資環境迅速變遷,生產成本上漲及環保法規趨嚴,加上美中貿易戰牽動全球供應鏈重組步調,使得近10年來台灣對外投資版圖有了改變,根據經濟部「國內企業全球生產鏈布局變動」調查,2020年台商對外投資共177億美元,儘管中國大陸仍是首選,但占比滑落到33.3%,遠不及2011年的79.5%。相對之下,其他地區的對外投資金額就上升,2020年對美國投資占比升至23.7%,比2011年的4%大增數倍,排名也從過去不到前3名,一舉躍升至第2高。其他像是東協、歐洲各有15%及8.9%,也都有明顯成長。

由於美中臺關係深受美中互動關係的影響。在習近平主政、大陸對外展現有別於以往的強勢外交與軍事擴張行為因而對美國利益造成威脅的脈絡下,拜登政府的亞太以及對「中」、對臺政策,不可能與小布希、歐巴馬時期一樣完全或單純以「交往」為核心。但有鑑於川普時期「美國優先」政策下的外交作為導致美國與盟國關係緊張,試圖以深化對臺關係增加與大陸談判優勢的做法,使美中緊張關係持續,加上美國新冠肺炎疫情嚴重、影響國家經濟與人民生活甚鉅,故拜登在上任後將執政重心放在內政上,對外則重返多邊主義,並且號召其他歐洲盟國,聯手反制中國大陸的經濟霸權脅迫,顯示中國大陸是美國重要戰略競爭對手之定位沒有改變[註1]。

因此,本文將從中國大陸一帶一路發展現況、歐美重建更好世界(B3W)計畫、台美經濟繁榮夥伴對話、台美重啟貿易暨投資架構協定TIFA對話等面向,進而分析對企業發展帶來的機會,並提出相關建議。

中國大陸一帶一路發展現況

中國大陸國家主席習近平於2013年9月和10月分別提出「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」的合作倡議,想藉由陸路與海陸同步向外擴張,追求更穩定的經濟結構,解決國內經濟發展遲緩問題,同時提升產業轉型。策略上,中國大陸讓開發中國家以自身的天然資源償還基礎建設的貸款,以取得中國大陸所需的資源。截至2020年底,中國大陸已與140個國家、31個國際組織簽署了205份共建一帶一路合作檔,包含46個非洲國家、37個亞洲國家、27個歐洲國家、11個大洋洲國家、11個北美洲國家和8個南美洲國家。

在貿易方面,儘管2020年受到新冠病毒在全球肆虐影響,全球經濟面臨前所未有的嚴重停滯甚至出現衰退現象,原本預期以促成全球互相聯繫溝通為主要目標的一帶一路倡議將面臨巨大困境和挑戰。不過中國大陸與一帶一路沿線國家的貿易往來仍持續成長,與國際低迷局勢呈現不同的逆勢成長態勢。根據聯合國貿發會統計,各國在疫情期間的封鎖措施,全球經濟需求停滯,使得貿易網來減少,故2020年全球貿易額萎縮約9%,然而中國大陸與一帶一路沿線國家貨物貿易進出口總額為1.35兆美元,較去年成長0.7%,占中國大陸整體外貿的比重達到29.1%。此外,中歐班列的貿易大通道作用更加突顯,全年開行超過1.2萬列,較去年上升50%,通達境外21個國家的92個城市,比2019年底增加了37個。

在投資方面,受疫情影響,全球投資項目進程放緩,使得全球投資大幅下滑,根據聯合國貿易和發展會議發佈的《全球投資趨勢監測報告》顯示,2020年全球外國直接投資總規模約為8,590億美元,較去年下滑42%,然而中國大陸在一帶一路沿線國家的投資逆勢成長明顯,2020年中國大陸對外非金融類直接投資1,101.5億美元,較去年微幅下滑0.4%,然而中國大陸企業對一帶一路沿線58個國家非金融類直接投資卻是呈現快速成長的態勢,總計177.9億美元,成長18.3%,占同期總額的16.2%,較上年提升2.6個百分點,主要投資對象為新加坡、印尼、越南、寮國、馬來西亞、柬埔寨、泰國、阿聯酋、哈薩克和以色列等國家。在沿線國家新簽承包工程合同額1414.6億美元,完成營業額911.2億美元,分別占同期總額的55.4%和58.4%,與去年相比分別衰退8.7%與7%[註2]。

在吸收外資方面,疫情前是呈現穩步提升態勢,2013至2019年一帶一路沿線國家對華直接投資超過500億美元,設立企業超過2.2萬家。不過受到疫情拖累全球經濟的影響,2020年一帶一路沿線國家對華直接投資(含通過部分自由港對華投資)新設立企業4294家,下降23.2%;對華直接投資金額574億元,下降0.3%,折83億美元,下降1.8%。

在資金融通方面,由於資金融通是共建一帶一路的重要支撐,國際多邊金融機構以及各類商業銀行不斷探索創新投融資模式,積極拓寬多樣化融資管道,為共建一帶一路提供穩定、透明、高品質的資金支持。而2016

年正式營運的「亞洲基礎建設投資銀行」(亞投行)為例,向一帶一路沿線開發中國家提供基礎建設所需資金,截至目前亞投行成員數已從57個創始國倍增至103個國家,而根據亞投行表示,2020年亞投行處理並經董事會批准總額超過75億美元的貸款計劃,也設立了危機恢復貸款計畫,為成員國提供緊急支持、政策支持和預算;以絲路基金[註3]為例,絲路基金的運營模式主要偏向股權直接融資,截至2020年底,絲路基金通過以股權為主的融資方式,簽約各類項目49個(2020年新增10個),承諾投資金額約117億美元和438億元人民幣(2020年新增承諾投資金額約8億美元和114億元人民幣),其中有70%的簽約投資資金運用在電力電站開發、基礎設施建設、港口航運、高端製造等大型國際合作專案。

整體而言,回顧「一帶一路」這8年的執行期間,雖然有其成功可觀之處,但也有不少充滿爭議的地方。很多國家在「一帶一路」項目上遇到麻煩或進行了重新思考,通常是當地民眾的強烈反對,政府更迭或兩者兼有之,強烈反對的原因包括腐敗、沉重的債務負擔、國家安全顧慮以及環境破壞等。國際貨幣基金(IMF)前主席拉加德曾警告中國大陸,不要做不必要的「一帶一路」基礎建設,這會讓很多國家負債累累。歐洲復興開發銀行(EBRD)也示警東南歐國家切勿過度依賴中國大陸「一帶一路」投資,並建議歐盟等機構應採取行動因應,顯而亦見「一帶一路」進展已漸受阻礙,大規模基礎建設的投入也導致部分體質較差的國家陷入財務困境。

位於威廉瑪麗全球研究所的國際發展研究實驗室 AidData 於2021年9月29日發布了一系列關於中國大陸海外發展融資計劃的新發現。該分析基於四年製作的大量新數據資料,其中特別關注中國大陸的一帶一路倡議

(BRI)。在一帶一路倡議之後,中國大陸已迅速成為許多低收入和中等收入國家的首選融資方,但其國際貸款和贈款活動仍處於保密狀態,由於中國大陸政府不願透露其海外開發融資組合的詳細資訊,這使得低收入和中等收入國家難以客觀權衡參與一帶一路倡議的成本和收益。這也使雙邊援助機構和多邊開發銀行難以確定如何與中國大陸競爭或協調與合作,以解決全球關注的問題。

根據AidData的研究發現,在一帶一路之前,中國大陸和美國是海外支出的競爭對手。然而,中國大陸現在以超過 2 比 1 的比例超過美國和其他主要大國。在一帶一路建設時期,中國大陸平均每年在海外發展項目上花費

850 億美元,而美國則為 370 億美元。中國大陸在國際開發金融市場上建立了主導地位,是利用債務而不是援助。自 2013 年推出一帶一路倡議以來,中國大陸一直保持著

31 比 1 的貸款與贈款比率。

自2013年以來,中國銀行、中國工商銀行和中國建設銀行等國有商業銀行發揮了越來越重要的作用,其海外貸款活動在前五年增長了五倍。報告也發現,隨著中國大陸為更大的項目提供資金並承擔更高的信用風險,它也制定了更強有力的還款保障措施。在

2000 年代初期,該國 31% 的海外貸款組合受益於信用保險、抵押品質押或第三方還款擔保,但現在這一數字接近 60%。另一個重要發現是,中國大陸向低收入和中等收入國家提供的貸款條件不如經濟合作與發展組織的發展援助委員會和多邊債權人的貸款慷慨。來自中國大陸的典型貸款利率為

4.2%,還款期不到10年。相比之下,來自德國、法國或日本等 OECD-DAC 貸方的典型貸款利率為1.1%,還款期為28年。

此外,在前 BRI 時代,中國大陸的大部分海外貸款都是針對主權借款人--中央政府機構。但此後發生了重大轉變:中國大陸近70%的海外貸款現在流向了受援國的國有企業、國有銀行、特殊目的公司、合資企業和私營部門機構。大多數情況下,這些債務不會出現在他們的政府資產負債表上。然而,它們中的大多數受益於東道國政府責任保護的明示或暗示形式,這模糊了私人債務和公共債務之間的區別,並給發展中國家帶來了重大的公共財政管理挑戰。

整體而言,儘管一帶一路倡議投資為各國提供了改善基礎設施、擴大彼此間以及與廣大世界的貿易和互聯互通,對於縮短交通運輸時間、增加貿易與投資上有所助益,從而促進增長和減少貧困的機會,但是潛在收益與重大風險如影隨形,部分一帶一路走廊沿線經濟體已經債臺高築,基礎設施建設存在一些固有的風險,為減緩這些風險,需要加強債務資料報告和透明度、公開透明的政府採購,遵守社會和環境高標準。

歐美提出「重建更好世界(Build Back Better World,B3W)」計畫

在美中競爭加劇的時期,美國拜登總統及其七國集團 (G7) 同行於2021年 6 月同意啟動“重建更美好的世界 (B3W)”,一個以價值觀為導向、以市場為導向、高標準和透明的基礎設施合作夥伴關係,以幫助到

2035 年縮小開發中國家 40兆美元的基礎設施缺口。B3W 倡議旨在調動雙邊和多邊以及私營部門資本,用於投資氣候、健康和衛生安全、現代化數位技術、性別公平和平等。B3W

旨在覆蓋全球範圍並覆蓋低收入和中等收入國家。

然而,B3W 的其他細節,包括開發中國家可能獲得的資金水平,目前尚不得而知。由於美中競爭和對抗的持續加劇,分析人士將 B3W 解讀為對中國大陸一帶一路倡議

(BRI) 的敵對舉措。 如果 B3W 要成為 BRI 的競爭對手,正如大多數人所預料的那樣,它將面臨幾個重要挑戰:

(1) 並非所有美國盟友都對 B3W 充滿熱情:雖然在英國繼續支持美國的同時,但在歐盟和德國也出現了挑戰,他們把中國大陸視為重要的貿易和投資夥伴。義大利同時參與

G7 和 BRI 也使對 B3W 的普遍支持變得複雜。

(2) 大多數B3W 投資將來自民間部門,他們將從基礎設施項目中尋求利潤。這些投資項目也很難與國家資助和支持的一帶一路貸款和投資競爭。

(3) 中國大陸的外匯儲備約為 3.2兆美元,其投資一帶一路目的部分原因是為了尋求更高的回報,而不是簡單地持有低收益的美國國債。G7 國家沒有這種情況。

(4) 中國大陸在建設實體基礎設施方面具有相對優勢,而不是G7 國家。中國大陸的整體基礎設施開發和項目管理技能(包括成本控制)優於 G7 國家。建築工人和材料也更便宜。中國大陸擁有世界上最好的基礎設施,包括最快的火車和最長的海橋。美國州際公路系統總長

77,960 公里,耗時 36 年完成。中國大陸在 29 年內完成了幾乎兩倍長的國家幹線公路系統。

也有一部分人認為,若 B3W 成為 BRI 的互補,則這些計畫將可以對建設高標準的全球基礎設施做出重大貢獻,從而促進疫情後世界的經濟成長。主要原因在於,一帶一路倡議主要側重於傳統的“硬”基礎設施,如港口、公路、水壩、鐵路、電廠和電信設施;B3W

將專注於“更軟”的基礎設施,即氣候、健康和健康安全、數位技術以及性別公平和平等。

其次,在融資方面上,一帶一路主要依靠國家開發銀行、中國進出口銀行、絲路基金等國有商業銀行和政策性銀行的雙邊貸款和投資。迄今為止,中國大陸在利用私人資本方面取得的成功有限;B3W

計劃利用雙邊和多邊貸款和私營部門資本為基礎設施項目籌集數千億美元的投資。在雙邊和多邊層面,B3W 計劃使用來自發展金融合作組織、美國國際開發署、進出口銀行和美國貿易發展署的資金。由於投資週期長、項目回報低,民間金融機構往往遠離基礎設施項目。B3W

在該領域的成功將有助於 BRI。

最後,根據亞洲開發銀行的報告指出,到2030 年,僅亞洲就面臨著26 兆美元的基礎設施投資需求,主要集中在電力和交通領域。基礎設施融資缺口預計會很大。因此,B3W 和 BRI 都有施力空間。

美台經濟繁榮夥伴對話(美台基建MOU)

隨著美中之間對抗急遽升高,台灣扮演雙霸攻守之局的棋子角色更趨明顯。有鑑於中國大陸威脅日漸升高,美國前總統川普時期明確展現抗「中」策略,除了持續對「中」貿易戰與科技戰之外,川普政府更試圖透過提升與台灣的外交關係如頒布《台灣旅行法》(Taiwan

Travel Act)、《臺北法案》(The Taipei Act)等,進一步防止中國大陸透過在國際上孤立台灣、經濟滲透、武力威脅等,而使台灣海峽成為第一島鏈的破口[註4]。

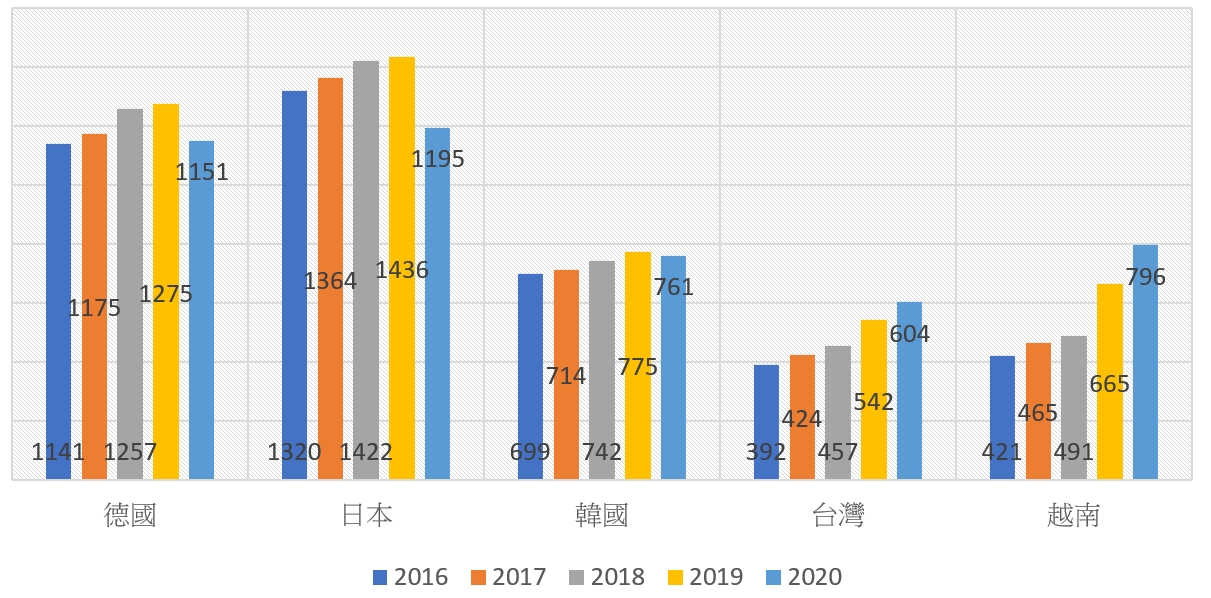

就台灣與美國的經貿關係來看,在貿易方面,2020年美國為我第 2 大貿易夥伴、第2大出口市場(次於中國大陸)及第3大進口來源國(次於中國大陸及日本),2020年台灣對美國出口總額為505.55億美元(占總出口額14.64%),而台灣自美國進口總額為324.80億美元(占總進口額11.38%),且最近兩年我國對美國出口大幅增加(詳如圖1所示)。

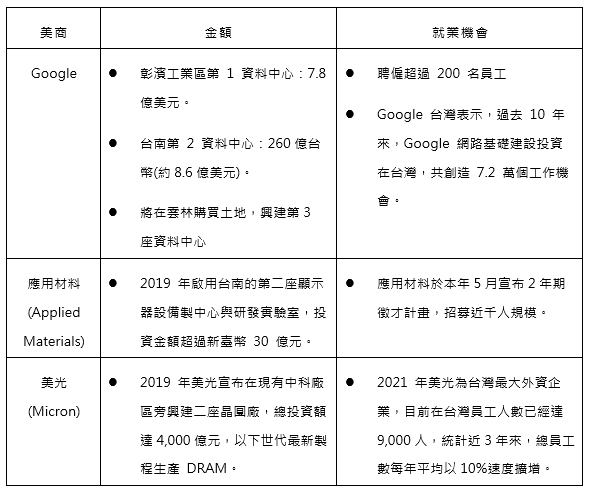

在投資方面,根據經濟部投審會統計,截至2021年6月,美國是台灣第三大外資來源地,累計投資達249.8億美元,僅次於加勒比海英國屬地及荷蘭,占僑外投資13.18%,而台灣對美國累計投資金額高達224.8億美元,占我國對外投資

13.89%,居第二名。近年來,美商來台投資重要案例詳如表1。

圖1 最近 2 年我對美出口大幅增加(以美國進口角度來看,單位:億美元)

資料來源:GTA。

表1 近年美商來台投資重要案例

資料來源:行政院經貿談判辦公室。

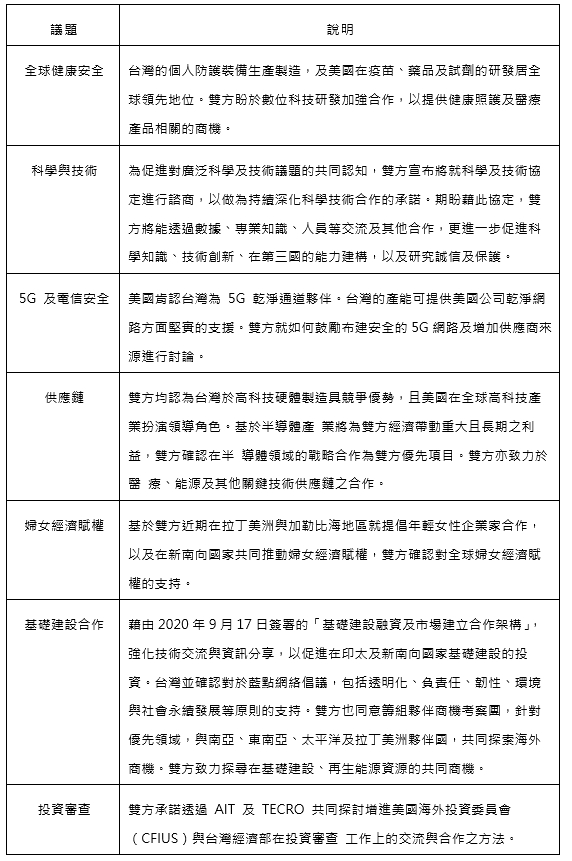

近年來台美兩國互動緊密合作,雙方在2020年9月簽署合作備忘錄成立「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」,不僅如此,2020年11月20日也啟動高層首屆的「台美經濟繁榮夥伴對話」(Taiwan-US

Economic Prosperity Partnership Dialogue),並且簽署為期五年,可以再延長五年的備忘錄(MOU),做為未來輪流在臺北及華府召開年度高階對話的基礎,促進雙方進行更深化及廣泛的經濟合作。雙方接續就科學與技術、5G

及電信安全、供應鏈、婦女經濟賦權、基礎建設合作、投資審查及全球健康安全議題進行討論,詳如表2所示。

自「台美經濟繁榮夥伴對話」後第一項具體成果即為2020年12月15日的「台美科學及技術合作協定」,該合作協定將提供一個全面性的台美科技合作平台(platform),也開啟未來透過科技部及國務院,共同邀請第三方、國際組織之科學家、技術專家及機構參加依據本合作協定舉行之活動。未來科技部在國內將邀集跨部會,與美方藉由創新的模式,加強於科技方面的國際合作,建立兩國關鍵技術產業分工機制,定期舉辦關鍵技術對話會議,以達到串接產、學、研在新興與關鍵技術領域的連結,並藉此確保台美間的科技保護,成為繁榮互惠之國際夥伴[註5]。

此外,為強化供應鏈合作,美國在台協會及台灣駐美代表處於2021年2月5日共同舉辦「經濟繁榮夥伴對話(EPPD)合作備忘錄」架構下之首場供應鏈產業座談會,邀請雙方業者、智庫與全國性產業協會對話,以有效深化雙方產業鏈結。美國業者在會中表達,希望台美共同投入研發以及人才培訓交流,且呼籲美國政府應該回歸跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP),並邀請台韓加入,同時,台美要簽署自由貿易協定,才有助於雙邊合作。旋即在同年4月,美國白宮找了台積電、韓國三星和7家美國公司,討論美國半導體供應鏈的安全。

繼台積電在美國亞利桑那州投資設廠後,經濟部台美產業合作推動辦公室(TUSA)與美國亞利桑那州大鳳凰城經濟發展促進會(GPEC)於2021年8月24日簽署MOU,雙方將在半導體、醫療器材產業、先進製程建立可信賴的產業合作平台,並開發與製造下世代微電子產品及媒合戰略夥伴,善用雙邊既有基礎及新興資源,鼓勵相關產業交流互訪。

在基建合作方面,由於美國參議院已於2021年8月10日投票通過1.2兆美元基建法案,其中編列5,500億美元對美國硬體基礎建設進行投資,包括整建道路和橋樑1,100億美元、更新電網730億美元、進行鐵路升級660億美元、設置寬頻網路650億美元、電車基礎設施75億美元、改進飲用水基礎設施550億美元等,是美國80餘年來最大的投資,其所帶來的商機,值得台灣廠商把握。尤其台灣以資通訊業見長,正可以扮演重要的參與者角色。另台灣鋼鐵業具有生產高效節能鋼材的能力,在美國基建商機中,亦可成為美國穩定可靠的供應鏈盟友。

表2 台美經濟夥伴對話之重點議題

資料來源:行政院經貿談判辦公室。

台美重啟貿易暨投資架構協定TIFA對話

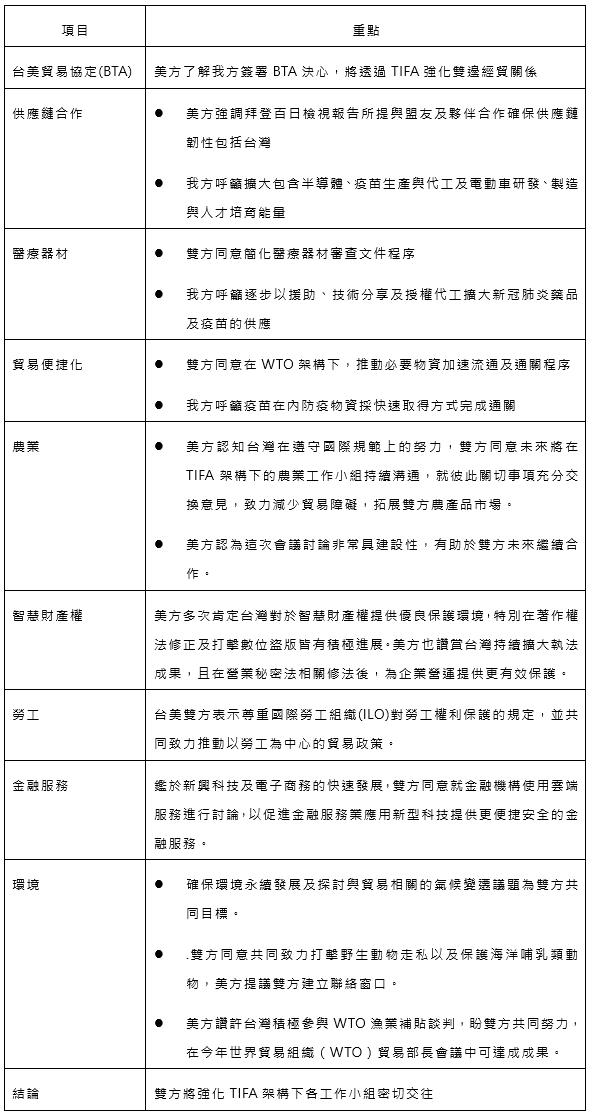

台美自1994年簽署「貿易暨投資架構協定」(Trade and Investment Framework Agreement,TIFA)後,迄今已召開11次台美TIFA會議,這是台美雙方目前最重要雙邊經貿高層諮商管道,對台美雙邊經貿關係的發展,具有重要指標意義。第1屆TIFA會議係於1995年召開,其後會議分別於1997、1998年、2004年、2006年、2007年、2013年、2014年、2015年,2016年及2021年舉行。然而TIFA會議召開時間並不連續是因為中間遇到美豬,美牛進口議題,被美方視為貿易障礙導致會議一度停擺。

台灣於2021年起進一步放寬含萊克多巴胺美豬以及30月齡以上的美牛進口,半年後,政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中6月10日與美國貿易代表戴琪首度召開視訊會議,確立重啟TIFA會談。因此,台美第11屆TIFA會談在台北時間2021年6月30日復談。雙方討論供應鏈、數位貿易、貿易便捷化、勞工、環境、醫療器材等議題(如表3所示)。

此次台美TIFA復談,一般認為,台美兩國已將TIFA升級成為雙邊貿易協定的預備談判平台。有鑑於美國拜登政府正積極在亞太及歐洲聯合各國組成抗中聯盟,若台美BTA能夠順利完成,這將有助於後續台灣與其他國家(日、歐、英、加拿大、澳洲、印度)等自貿協定的洽簽。此外,台美BTA也可對我國加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)帶來助力,使我國加入CPTPP的努力可收事半功倍之效。

這兩年,美國對中國出口產品的高關稅政策,全球供應鏈出現轉變,台商正逐漸分散海外生產基地,並把回臺投資作為調整生產地點之重要選項,加上國內於2019年1月1日適時推出「歡迎台商回臺投資行動方案」,引發了台商回臺投資潮,截至2021年09月24日為止,共224家企業通過審核,投資金額達8,532億元,預估創造7萬2千多個本國就業機會。台商回臺投資不僅成為台灣近年經濟成長的主要動能,亦令台灣對美出口比率也快速提升。一旦台美BTA開始對臺輸美產品降稅,則不僅台灣會有更強的吸引投資動能,也有機會使產業結構往下發展,開始投資生產最終消費財,以迎合美國市場需求,矯正台灣產業過度集中於中上游產業的病徵[註6]。

表3 第11屆台美TIFA會議重點

資料來源:工商時報、中央通訊社。

結論與建議

台商在中國大陸布局綿密,多數經營海外市場與歐美國家有大量商務往來。自拜登就任以來,美國仍持續對中經貿制裁與實體管制,限制貿易及科技往來機會,中國大陸也因此陸續針對美企強化反制。美中雙方相關制裁政策雖多針對彼此,但已波及台商供應鏈與對美出口活動。中國大陸亦就科技產業領域進行管制,要求與陸企有業務往來的台商需限縮與美方的商業互動。有鑑於美中對抗態勢不變,加上中斷近5年的台美貿易暨投資架構協定日前復談,將有助於台美簽訂雙邊貿易協定的基礎。

因此,本研究提出建議:

(1)強化在中國大陸經商的風險評估

對於在中國大陸的台商,必須強化在中國大陸投資的法遵風險評估,審視自身的商業投資行為,建構風險防火牆。根據中國大陸投資法令要求,舉凡外商投資攸關國家安全的各個重要、重大或關鍵領域,並取得實際經營控制權,需進行安全審查申報。但法規未明確認定何為重要、重大或關鍵,存在投資審查定義模糊,投資項目範圍籠統,且官方審查裁量權過大等法遵風險。此外,就產業政策而言,預期因美中持續強化管制作為下,台商供應鏈被迫分流成為趨勢。現今台商在陸業務可能同時面臨外國制裁和中國大陸禁令「夾擊」,因此尤需關注中國大陸相關禁令實施動態,並動態評估對兩岸供應鏈的影響[註7]。

此外,近期中國大陸加強「能耗雙控」政策的執行力度,要求各地直接限制高污染、高能耗相關企業活動,使得廣東、江蘇與浙江等製造業大省因工業限電,導致多數企業限電,甚至衝擊民生用電,未來台商營運可能受干擾,說停就得停,越線超標就要受罰,因此台商得做好中長期準備,限電未來可能變成經常性問題。

(2)台商應留意未來前進美國可能會遇到的稅務問題

根據勤業眾信表示,美國財政部於2021年5月發布的預算案,可以看到提高企業及高所得者適用的稅率,企業所得稅率將由現行21%提升至28%、對大型跨國企業課徵15%最低稅負,加強對跨國企業無形資產的課稅等,甚至對於外移企業返銷貨物或服務回美國,課徵懲罰性稅負。故台商要赴美規畫投資,除了考量需求市場、安排製程供應鏈之外,公司的投資架構設計、設立時程、地區法規、集團移轉訂價等,都是重要的考量因素。

(3)結合美台彼此優勢創造更大的經濟效益

由於台灣在全球供應鏈中的高階硬體製造方面,擁有不可取代的關鍵優勢;美國為全球高科技發展龍頭,深化台美經濟合作,共同推動供應鏈重整,是現階段政府最重要的施政項目之一。台美供應鏈合作,可從最具互補性、最有利的部分優先推動,如「半導體、通訊、AI等尖端科技產業」、「綠能及創新產業」、「健康戰備產業」及「開發全球市場」,為現階段最具潛力,也可預期具龐大效益及長期願景的策略性合作領域。

目前台積電已經啟動美國設廠、大成鋼在德州生產工業鋁、和碩則參加了特斯拉德州廠的規畫等,另外原先在威斯康辛規劃面板廠的鴻海,則在建立MIH電動車聯盟後,規劃將威斯康辛廠轉型為電動車相關製造基地,其他可能參與到拜登基礎建設製造業振興方案的台廠,如打入特斯拉供應鏈的和大、為升,生產大量電動車充電站的台達電,以及網通族群的中磊、智易等[註8]。

附註:

- 魏玫娟,《美國總統拜登上臺後的台美「中」關係》,展望與探索第19卷第2期,2021.02。

- 王文、郭方舟,《2020:一帶一路合作逆勢前行》,絲路瞭望,2021年01期,2021.01.11。

- 絲路基金由中國外匯儲備、中國投資有限責任公司、中國進出口銀行、國家開發銀行共同出資,於2014年12月29日在北京成立。

- 魏玫娟(2021.02).,《美國總統拜登上臺後的台美「中」關係》,展望與探索第19卷第2期。

- 科技部,《台美簽定「科學及技術合作協定」》,科技部官網新聞資料,2020.12.18。

- 邱俊榮(2021.08.14).,《邱俊榮觀點:台美重啟TIFA、為BTA奠基》,風傳媒新新聞。

- 劉孟俊(2021.04.09).,《制裁與禁令夾擊 台商恐需選邊站》,蘋果新聞網。

- 工商時報(2021.05.11),《白宮設置「製造長」與台商的美國機會》。