疫後台灣企業發展品牌契機

2022年1月 | 本篇文章PDF檔、簡報PDF檔摘要

過去企業品牌的建立,往往需要幾十年的時間,然而疫情之後,企業因科技應用及數位化能力提升,更易投入品牌發展。尤其COVID-19疫情爆發後,多數消費者對原有品牌忠誠度的改變,開始重視品牌在環保、節能、碳中和、道德等領域展現的價值,而企業透過電商平台及數位科技分析,簡化與消費者、使用者間溝通對話,讓其認同品牌,許多網紅品牌透過IG、FB等社群管道逐漸展露頭角。另外,從台灣品牌企業營運調查及國際奢華品牌因公益作為而提升其價值成長顯示,疫後品牌企業也在思考面對未來10年可能的挑戰,能否為客戶或世界做出貢獻,成為驅動品牌發展的助力?因此,本文就觀察到的現象給予企業的建議:(1)除了注重品質外,品牌數位化能力成為未來品牌發展的優勢利基;(2)疫後品牌可聚焦ESG趨勢,提升品牌的未來價值;(3)企業新創立品牌同時,宜有中長期的財務規劃,支持品牌經營。

前言

過去企業要建立品牌往往需要十多年,甚至數十年的時間才能得到完善,這不僅需要高度的品牌管理能力,也需要龐大的行銷費用,這也讓中小企業寧可只做準確估算成本的代工廠,而不願投注資源,發展品牌。但這種情形已隨著新興數位科技進步而產生變化,現在透過網際網路創造一個品牌所需要的時間,已較過去縮短不少,從市場經濟角度來看這些知名的網路品牌,有些可能是現有產業或產品中細化而來的,但皆能將消費需求細膩演化到能展現品牌的自我、個人化的表現,或透過創新的行銷手法而得到消費族群認可,讓小品牌更具發展機會及潛能。

依據普華永道2020年10月起,針對全球22個國家或地區8,600位以上進行消費者洞察調查,經過幾次調查結果顯示,消費者因COVID-19疫情不得不改變原有的消費習慣,且這些消費行為也已經產生永久、歷史性的轉變,並具有黏度(sticky)。以2021年6月公布的《全球消費者:永達改變(The

global consumer : changed for good)》洞察調查報告更直指,自疫情爆發後,人流活動的限制,迫使人們日常生活購物由實體轉往線上趨勢後,產生的現象包括居家辦公者在所有產品的消費額皆居首位,其中有64%消費者傾向線上購買家用品,若居家工作持續,隨著實體購物偏好降低,會對零售業產生重大影響,而且消費產品較偏好在數位、環保等生活風格產品。在推動相關品牌方面,許多消費者將持續高度關注品牌代表的含義,並以行動支持,尤其是年輕、具社會意識的消費者,因此,品牌廠要有效地傳達其價值觀和信念,透過一致性的品牌承諾,讓消費者願意花更多的錢,且願意與他們所信任的品牌分享更多個人信息。再次為因疫情關係,消費者更重視健康和安全,也影響消費者對品牌忠誠。

由前述可知目前品牌發展已與過去不同,尤其是疫情之後,科技應用的廣泛,可為台灣企業提供發展品牌的契機。因此,本文從疫情之後影響品牌因素分析談起,瞭解品牌發展趨勢及其影響,進而給予企業想發展品牌的相關建議。

疫後品牌發展的趨勢

依據全球第一個自有品牌管理數位平台—Trace one發布《2021年自有品牌趨勢(2021 Private Label Trends)》 報告顯示,

COVID-19疫情造成供應鏈中斷,促使消費者迅速改變對品牌的忠誠度,有58%消費者表示因首選品牌不可用才選擇更換品牌,有38% 消費者表示試過新產品或品牌,而更換品牌消費者中有40%

表示會繼續購買新品牌。在購買行為轉向方面,有57%消費者表示願意改變購買習慣,減低對環境的負面影響;有73%表示產品可追溯性很重要,71%消費者則願為可追溯性產品支付溢價;76%則表示支持品牌能適度注重回收利用等。此報告也顯示出疫後消費者關心對環境影響,願意改變其購買習慣並支付額外費用,也使得自有品牌發展朝向健康、營養和天然產品為主、品牌應展現可持續性的透明度、產品減少塑料使用、科技應用避免食物浪費及品牌產品以優質品質與友善環境對待等五大方向。而普華永道的調查同樣也發現,消費者維持品牌忠誠度的因素中,有46%表示品牌能滿足自己期望,有31%表示產品能廣泛使用,有26%消費者認為是品牌提供了卓越客戶服務等,有24%則認為品牌在公平貿易、勞動力公平、最佳實踐生產等道德領域的實踐,讓他們願意維持其忠誠度。

另一方面,近來科技進步,模糊了虛實間的疆界,「經濟平台」的產生涵蓋食、衣、住、行、育、樂等層面,成為重要的經濟與社會發展潮流,平台運用科技服務不僅及於生活、商務、旅遊、交通、教育、醫療、金融等領域,創造其獨特性,也讓品牌推擴不再侷限在傳統管道,新商業模式的出現,讓品牌發展如雨後春筍般,廠商可藉由網際網路能迅速、及時地掌握大規模生產、客戶及銷售訊息,也可透過大數據分析,為其品牌發展帶來前所未有的機遇。對消費者而言,網路有助於資訊蒐集、產品比較,在時間、空間提供便利性,讓消費者可以快速地做出購買決策。尤其疫情期間,人流管制,遠距工作、線上學習、餐飲外送、虛擬娛樂、照護陪伴等「零接觸經濟」興起,電子商務剛好接上這波疫情帶來品牌發展的機會,實現品牌從生產商直接流向消費者。品牌企業透過數位化轉型接上這種簡化的途徑,除了避免過去因經銷商或零售商引起品牌形象混亂問題,電商平台成為培育品牌發展的新環境,尤其同一品牌,消費者可透過線下及線上管道接觸,從線上新穎展示平台與消費者間互動,對品牌價值產生正面影響,進而延伸到線下銷售管道。

而電商相關品牌發展包括三種方式,其一如亞馬遜、淘寶、PChome、博客來網路書店等電商平台,其展現的品牌感知、信任,進而影響消費者的選擇與購買決策;其二是從電商平台再發展出來的自有品牌,此基於網路電商深層發展全新品牌的概念,吸引更多消費流量,如亞馬遜推出自有品牌(Amazon

Basics)及淘寶的淘品牌等,係利用其平台品牌優勢,提供數據分析,能快速提供用戶知悉消費者需求,為平台上的品牌帶來更多交易流量;其三是企業發展成為品牌電商,除第三方平台外,因擁有獨立的銷售平台,能夠在消費者實際體驗與溝通節點上,讓消費者在無意識和無感的情形下,建立與品牌聯想網絡,進而成為品牌發展的機會。

另外,疫情期間民眾使用Instagram、YouTube、Meta(facebook)等社群媒體的頻率大幅增加,讓「網紅零接觸行銷」大幅增加[註1]。依據德國數位經濟協會(Bundesverband

Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V.) 於2021年針對109家德國企業的網紅行銷調查顯示,70%的企業認為網紅行銷在疫後變得更重要,有高達64%的企業中有專屬人員負責網紅行銷規劃,其中有26%企業有專屬部門負責規劃網紅行銷,因為大部分消費者在購買產品前會上網查評價及使用心得,網紅一開始也是一般消費者,跟產品沒有利害關係,他們透過線上評論等資訊,傳達其專業領域知識與意見,讓追隨者中的潛在消費者因其推薦體驗而成為產品的「實際消費者」。而近來,許多網紅除作為企業或品牌與大眾溝通的宣傳傳播管道外,也開始利用本身在社群媒體平台的影響力,發展個人品牌,因為網紅已成功地在社交媒體上與追隨者間建立相當信任基礎,在自創網紅品牌時,等同於行銷自己的品牌,也會深受追隨者們喜愛,這種潛在報酬遠比向既有品牌商收取網紅行銷費用來得可觀。因此,品牌在新型態的廣告投資及行銷推廣方面,已經廣泛地利用網紅行銷作為與目標消費大眾溝通及宣傳的利器。

誠如資誠創新諮詢公司劉鏡清董事長所提COVID-19疫情正在創造出新的消費族群,這個新族群的出現,可能對消費者態度和行為產生長期的改變,居家強化消費者的永續意識,消費者在購買選擇上會更聚焦於符合ESG[註2]價值的產品。觀察2021年奢侈品品牌價值沒有因疫情而減少,反而增加34%,主要跟LVMH為代表的法國和義大利品牌參與跟疫情相關的公益行為有關,像精品LVMH將旗下香水工廠改造成乾洗手生產線,帶頭掀起大規模的企業責任行動,服飾公司Pair

of Thieves暫時轉變廠房資源,為醫院及消防局採購及運送N95口罩。同樣地,像英國小型獨資的餐廳夥伴的外送APP「Just Eat」平台,提供1,000萬英鎊緊急援助金;美國Walmart在疫情期間為第一線員工加薪,讓2021年品牌價值成長30%;瑞典Shopify出錢讓在家工作的員工有更舒適的環境,提供每人1,000美元津貼購買必需品,像是辦公桌、椅子或檯燈,2021年品牌價值衝上190億美元,百大品牌排名居第99,是新進榜的品牌。這些品牌啟動永續發展轉型,並透過社會公益讓消費者更認同品牌價值,也打造自己的品牌聲譽,亦成為疫後品牌發展新趨勢之一。

疫情對台灣品牌企業的影響

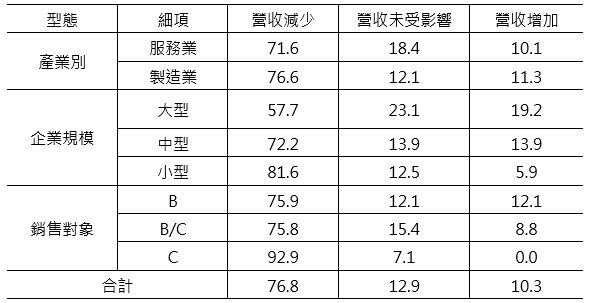

根據經濟部工業局公布的2020年品牌企業營運調查顯示,2020年COVID-19疫情對企業規模、或銷售對象的不同而有不同程度的影響。其中疫情對品牌企業營收影響方面,如表1所示,有76.8%的品牌企業表示營收減少,營收未受影響的企業有

12.9%,營收不減反增的者約有 10.3%。以二、三級產業別來看,製造業和服務業受影響程度皆超過 7 成以上,其中製造業受影響程度高於服務業,多5個百分點。

從企業規模觀察,企業規模越大者,可能因營收較為穩定或是具應變能力,營收受疫情的影響程度相對較小,比率為57.7%,營收未受影響的比率為23.1%,亦較中小企業為高;而以中小型企業規模來看,小型企業受疫情影響營收減少的比率為81.6%,高於中型企業的72.2%,營收未受影響(12.5%)或增加(5.9%)的比率則低於中型企業(比率分別為13.9%及13.9%)。

從銷售對象觀察,主要銷售給消費者的企業,因政府防疫管制措施,外出人流大幅縮減下,表達營收減少者高達92.9%,僅7.1%表示未受影響;同時銷售給企業、消費客戶的企業,有75.8%表示營收受疫情影響而減少,15.4%企業表示營收未受影響;以企業客戶為銷售對象的品牌商,有12.1%表示因銷售管道相對穩定,營收因疫情關係反而增加。

表1 疫情對品牌企業營收的影響

單位:%

資料來源:經濟部工業局(2020),《品牌耀升計畫-企業營運動態調查資料》。

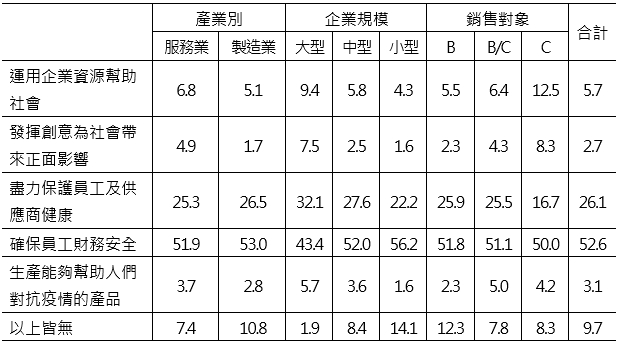

在COVID-19疫情發生後,品牌企業所採行的因應對策,如表2,以「確保員工財物安全」比率最高 ( 52.6%),其次為「盡力保護員工及供應商的健康」( 26.1%)。依企業規模觀察,規模越大越會「運用企業資源來幫助社會」,同時也越會「發揮創意為社會帶來正面影響」以及「盡力保護員工及供應商的健康」;企業規模愈小,因財力人力不足,可做的不多,比較偏向「確保員工財物安全」(比率高於大中型企業),另無採取任何行動的小型企業比率 ( 14.1%),也明顯高於中大型企業。再從銷售對象來看,主要銷售給消費者的企業,在「 運用企業資源幫助社會 」及「 發揮創意為社會帶來正面影響 」比率(分別為12.5%及8.3%)明顯高過銷售對象主要為企業客戶的企業(5.5%及2.3%);銷售給企業者則在「盡力保護員工及供應商健康」比率25.9%最高,及8.3%)明顯高於直接給消費者(16.7%)、同時對企業或消費者(25.5%)。

表2 疫情期間品牌企業採取的行動

單位:%

資料來源:同表1。

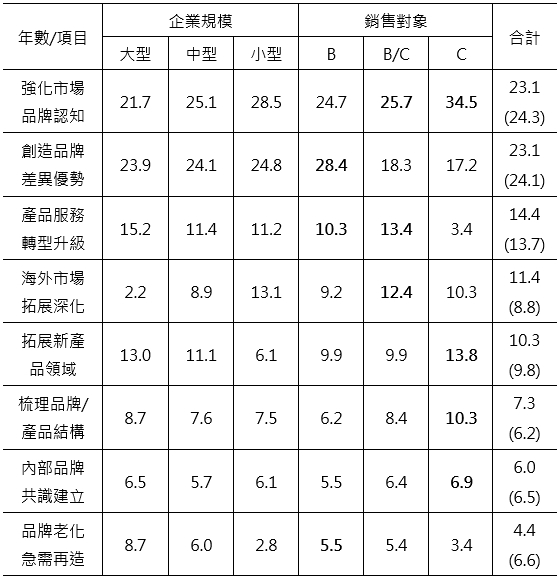

表3為2020年疫情期間企業對品牌發展挑戰的看法,目前台灣品牌廠商面臨之品牌發展挑戰,雖然仍以「創造品牌差異化優勢」 及「強化市場對品牌認知」為長期發展策略,兩者合計比率達

46.2%,與過去的調查(没有疫情期間)相比,減少了2.2個百分點,顯示疫情期間因外部環境因素的轉變,品牌商所面對的挑戰亦相對不同,像因應市場需求轉變預做「產品服務的轉型升級」,因疫情影響企業營收,故比率由過去的13.7%

增加至14.4%。依據世界貿易組織(WTO)統計,受COVID-19疫情影響,2020 年全球貿易為近10 年來最嚴重下滑,貨物貿易額下降8%,服務貿易額收縮21%,因此,品牌商不知如何著手海外拓展的比率由過去的8.8%增加至11.4%,欲「切入新產品領域」的比率由過去的9.8%增加至10.3%;而覺得「內部品牌共識建立」及「品牌老化愈要形塑新形象」比率則相對較過去為低。

若依企業規模來看,大企業認為疫情期間,當務之急應在「創造品牌差異化優勢」(23.9%),其次為「強化市場對品牌的認知」(21.7%),而「產品服務的轉型升級」會比「拓展新產品領域」來得重要。中小型企業認為疫情期間,「強化市場對品牌的認知」(分別為25.1%及28.5%)會比在「創造品牌差異化優勢」(24.1%及24.8%)來得重要,中型企業認為「產品服務轉型升級」與「拓展新產品領域」同等重要;小型企業則認為「海外市場拓展深化」也很重要。

再從銷售對象來看,B2B的品牌企業認為疫情期間,最大的挑戰來自如何「創造品牌的差異優勢」(28.4%),其次為「強化市場對品牌認知」(24.7%),再次為「產品服務轉型升級」(10.3%),而2B品牌商認為「品牌老化急需再造」的比率相對高於2C或2B/2C。B2C的品牌商,為了隨時掌握消費者需求動態,疫情的防疫管制限縮人流活動,導致2C企業面對較以往嚴峻的經營環境,因此認為「強化市場對品牌認知」是首要問題的比率最高,約34.5%,其次依序為「創造品牌的差異優勢」(17.2%)、「拓展新產品領域」(13.8%)、「海外市場拓展深化」與「梳理品牌/產品結構」同等重要。同時有2B及2C的品牌商,也認為防疫期間「強化市場對品牌認知」為首重工作,其次依序為「創造品牌的差異優勢」(18.3%)、「產品服務轉型升級」(13.4%)、「海外市場拓展深化」(12.4%)。

表3 疫情期間企業發展自有品牌面臨的問題與挑戰

單位:%

註:()數值為經濟部工業局(2013-2020),《品牌台灣發展計畫-企業營運動態調查資料》第一期及第二期計畫

資料來源: 同表1。

而最新的品牌企業營運動態調查更顯示,因疫情而營收減少之企業中,無品牌企業中有51.4%會以凍結或取消人才招募因應;而品牌企業有30.5%會則以減少廣告預算因應。因疫情而營收增加之企業中,有品牌的企業則會擴大品牌投資(37.1%)及人力招募(34.3%)。

結論

由前述的品牌發展趨勢可以發現,品牌並不是以企業主單向思考,現在則更多強調要跟終端使用者(enduser)共有、互動、共創的。過去因食安、環境等議題,從支持食安的問題的鮮乳坊、關心在地農業的在欉紅等小農品牌,到關心綠能環保議題的Gogogro品牌等,疫情過後,品牌也出現轉捩點,除了傳統行銷管道外,大家開始思考品牌如何運作?是否有特別的任務?尤其是未來10年中在經濟、環境面所要面對挑戰,品牌能否為客戶或世界做出什麼有貢獻或能有積極反應?因此,品牌除了環繞在客戶、消費者間溝通關係外,永續發展、環境和企業責任等領域所展現的價值,也成為品牌日後成長的重要驅動因素之一。面對這波疫後品牌發展契機,本文就觀察到的現象給予企業的建議:

一、除了注重品質外,品牌數位化能力成為未來品牌發展的優勢利基

品質仍是企業建立品牌及永續發展的不二法門,除此之外,疫情使得消費者在「品牌忠誠度」的傳統路徑出現快速轉變。品牌若不想被使用者遺忘,就必須快速抓住品牌發展趨勢,尤其是疫後的零接觸經濟興起,要如何創造使用者有感的體驗?企業除了進行全通路布局外,更應強化品牌數位能力,如消費者資訊可在大數據平台進行資料解讀、分析,以優化各個銷售節點的消費、使用體驗及強化品牌精準行銷優勢,進而創造獨特的品牌定位與行銷需求,才能與市場上的競爭對手做出差異化。

二、疫後品牌可聚焦ESG趨勢,提升品牌的未來價值

從聯合國秘書長古特瑞斯(António Guterres)提出疫後各國政府應加速從「過去的灰色經濟轉變為綠色經濟」,以建立更彈性的基礎建設和經濟模式、歐盟推動綠色新政、美洲有跨人權、性別、環境300多個團體呼籲希望各國政府「投資永續發展經濟,避免未來更多危機的發生」。由此看來,疫後的全球經濟復甦更聚焦於ESG永續發展議題,這也可從前述全球自有品牌發展趨勢得以驗證,不僅各國政府關心環境、可知,像2021年疫情期間奢侈品品牌價值反而增加34%,主要他們以自身品牌力量投入參與跟疫情相關的公益作為,因而獲得更多消費者認同。而台灣調查也顯示疫情可能造成組織大幅裁員,有品牌企業也展示ESG原則,以商業模式轉變緩解裁員的危機,甚至因疫情獲利者反而加大品牌投資等,因此,對ESG投資可在無形中創造出差異化而提升品牌價值,如同全球第一家達到碳中和的美妝品牌歐萊德葛望平董事長提出,企業決策若提早做叫競爭力,但到了不得不做時才叫生存力,歐萊德看到未來綠色趨勢的力量,做得比政府法規還要早,也超越客戶期待,在綠色永續的化妝品市場可說是沒有競爭對手,也創造出品牌特有的價值。

三、企業新創立品牌同時,宜有中長期的財務規劃,支持品牌經營

微利代工時代,企業若不像台積電等大廠有實力掌握代工價格者,在風險管控及商機考量下,大多數中小企業不會選擇自創品牌的道路,因為品牌創建是一條長期性的投入。而代工的微利的10%、15%做品牌,財務規劃與管控相當重要,因為只要匯率、物價及運費任何一項變動,可能就沒獲利了,何況品牌是需要長期堅持投入,雖然疫情後多元管道更加成熟化,有助於企業切入品牌,然品牌在成長階段,一定會有與原來的代工在資源上產生衝突。因此,除了企業一旦決定創立品牌切入市場,領導者就要有堅定意志力、耐受度及破釜沈舟,不能因代工品牌廠抽單就不做,且品牌經營無法在短短一二年內看到成果,建議能有中長期財務規劃,支撐品牌發展。

附註:

- 慕尼黑台灣貿易中心(2021.9.8),疫情加速網紅行銷成長 網紅當道 德國企業行銷要角,貿易透視第576期。

- 係指環境保護(E,environment)、社會責任(S,social)和公司治理(G,governance)。