電價調整對於產業與物價之影響初探

2022年7月 | 本篇文章PDF檔、簡報PDF檔摘要

有鑑於近期國際能源價格居高不下,使得台電的虧損與日俱增,截至今年6月底台電累積虧損已擴大到 945億元,使得電價調整壓力不斷升溫。為讓真實用電成本反映燃料成本,經濟部決定於7月調漲電價,針對產業用電大戶,調漲電價15%。本研究利用105年產業關聯表,計算出製造業的「電力及蒸汽」占中間投入的比重,發現電費支出僅占製造業生產成本比率的2.90%左右,故此次電價漲幅對整體製造業生產成本的影響僅增加0.44%左右,成本增加幅度不大。在物價方面,參考前人研究,電價上漲對CPI之影響約在0.27~0.64的百分點,然此次調漲並非全面調漲,僅針對用電大戶,故主計總處表示此次調整對CPI影響約增加0.043個百分點,對物價影響有限。隨著氣候變遷與節能減碳已成為國際間最受關注的課題,為了達到淨零排放目標,未來電價調整恐成趨勢,故產業轉型迫在眉睫。因此,本文就觀察到的現象,給予企業的建議:(1)先從日常節能減碳做起,如行為改變、汰換設備、定期保養;(2)善用政府相關資源來進行節能減碳;(3)拆解自身商業模式,將低碳思維融入到經營活動中。

前言

有鑑於近期國際能源價格居高不下,使得台電的虧損與日俱增,為讓真實用電成本反映燃料成本,經濟部電價費率審議會於6月27日決議,平均電價調幅為8.4%,由每度2.6253元調漲為2.8458元,其中將針對高壓及特高壓的產業用電大戶,調漲電價15%,但考量內需產業受疫情衝擊與顧及民生物價,故住宅用電在1,000度以下(約占97%)不調漲,而農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房六類產業的高壓用戶亦不調漲。

本次電價調整係歷經連續4年凍漲後首度調漲,這次電價調整僅調漲用電大戶,引起部分工商大老反彈,警告將造成產業外移,也有一些學者與民眾擔心電價調漲增添通膨壓力,由於業者的生產成本增加,內需市場之民生必需品可能會將漲價轉嫁到消費者身上,而工業產品根據市場需求彈性、產品替代性,同樣會將價格轉嫁到產品上,外銷市場的競爭力相對弱化,恐怕形成一股螺旋效應,民眾生活經濟壓力愈發沉重,經濟發展與外貿出口勢將受到影響。因此,本研究從台灣的電力結構與發電成本來看,根據此次電價調整情況,分析其對個別產業與整體物價影響,進而提出相關建議。

台灣電力結構與發電成本

台灣目前的電力,主要來自火力發電,以2021年的台電發電量為例,台電系統發電量為2,488.1億度,其中火力發電量占比達81.6%,包括燃煤35.5%、燃油1.6%、燃氣42.5%、汽電共生2.1%(不含垃圾及沼氣)等,再生能源占比為6.3%(含水力及汽電共生中之垃圾及沼氣),抽蓄水力1.3%,核能為10.8%。然而,因為台灣幾乎已不自產火力發電所需的天然氣、煤炭與石油,而需要依賴國外進口。以2021年為例,進口量燃煤達6,740萬公噸,為20年來次高,澳洲、印尼與俄羅斯是台灣進口煤炭的主要國家;天然氣進口量為1,944萬公噸,澳洲、卡達與俄羅斯是台灣進口天然氣的主要國家;原油進口量為3,840萬公噸,沙烏地阿拉伯、柯威特、美國是台灣進口原油的主要國家。

然自2021年以來,隨著疫苗施打普及,各國經濟陸續重啟,原油、煤、天然氣等國際能源因需求擴增,價格較2020年顯著回升,2021年OPEC油價平均每桶69.9美元,較2020年漲68.5%。今年以來受俄烏戰事影響,由於俄羅斯是全球重要的油氣生產國和輸出國,俄羅斯在2020年的石油與天然氣產量分別占全球產量的12.6%與16.6%,石油產量位居全球第三、天然氣產量位居全球第二。故俄烏開戰導致國際能源價格飆升,3月漲至113.5美元後,持續居於100美元以上之高檔,1~6月平均99.6美元,較上年同期漲64.9%;澳洲紐卡斯爾港(ICE-Newcastle)煤價2021年平均每公噸141.8美元,年增132.5%,今年上半年平均較上年同期漲208.5%。荷蘭TTF基準天然氣價格2021年平均每百萬英熱單位46.2美元,年漲357.1%,今年上半年平均較上年同期漲371.1%。

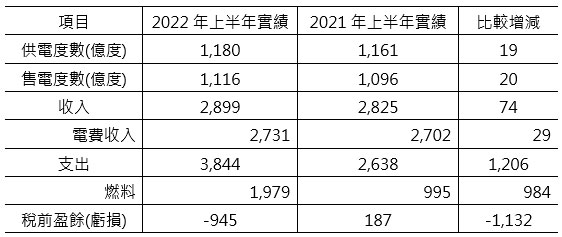

由於我國能源需求高度仰賴進口,進口價格受國際行情及匯率波動影響甚鉅。就新台幣計價的土石及礦產品(包含石油、天然氣及其他礦產品)的躉售物價指數觀察,漲跌走勢與國際能源價格相仿,2021年較2020年漲45.8%,今年上半年平均較上年同期漲64.2%。隨著國際能源飆漲,台電的發電成本亦增加,平均發(購)電成本從2021年2.01元/度增加至2022年上半年2.80元/度,每度電的成本增加39.3%(如表一所示)。

表一 台電各種發電方式之發電成本

單位:元/度

資料來源:台灣電力公司;本研究整理

在國際原物料價格大漲下,政府為了平穩物價,國內汽柴油訂有「亞鄰最低價」調整上限、「油價平穩措施」的雙緩漲機制,加上電價已連續四年凍漲,台電及中油一起承擔燃料成本高漲,燃料價格高漲對台電及中油有相當高的負擔及虧損,中油去年即已虧損,台電則因發電成本上漲,2022 年 1 月起也虧損營運,到 6月累積虧損擴大到 945億元。其中,2022年上半年燃料支出高達1,979億元,較2021年同期燃料成本增加984億元,然電費收入僅增加29億元(如表二所示),使得電價調整壓力升溫。

表二 台電2022年上半年損益表

單位:億元

資料來源:台灣電力公司;本研究整理

在國際原物料價格大漲下,政府為了平穩物價,國內汽柴油訂有「亞鄰最低價」調整上限、「油價平穩措施」的雙緩漲機制,加上電價已連續四年凍漲,台電及中油一起承擔燃料成本高漲,燃料價格高漲對台電及中油有相當高的負擔及虧損,中油去年即已虧損,台電則因發電成本上漲,2022 年 1 月起也虧損營運,到 6月累積虧損擴大到 945億元。其中,2022年上半年燃料支出高達1,979億元,較2021年同期燃料成本增加984億元,然電費收入僅增加29億元(如表二所示),使得電價調整壓力升溫。

台灣近期電價調整歷程

公營事業的台灣電力公司不僅為全台最大的電力生產單位,更肩負全台及離島的輸電、配電與販賣等角色;由於電力關係國計民生甚鉅,且電業投資與輸配電力設施具資本密集及區域獨占性,因此在傳統上,許多國家的電力事業主要由政府特許獨占經營,以確保國家經濟發展及公共利益。而目前台電雖為公營事業,其經營虧損與建設費用均需仰賴自給自足。因此,長期以往,若電價不能合理反映成本,不但影響台電經營運作,亦造成政府財政上負擔[註1]。

回顧1960年代的舊電價公式,僅將總成本加成定價、再除以售電度數的作法,然隨著時間的推移,原本的電價公式已不符合使用,必須讓電價公式與時俱進。2015年新電價公式出爐,新公式則將每度電價成本項目攤開透明,讓電價利於外界監督,並加入燃料成本浮動機制,未來電費可望如實反映國際燃料價格漲跌,但協商結論也同時納入緩衝機制,訂出調漲上限,避免電價大漲衝擊民生經濟,故立法院於2015年1月通過試辦電價公式2年,另於2017年新版電價公式正式上路。

依據在2017年公布的新版「公用售電業電價費率計算公式」規定,電價費率審議會審議每年4月和10月即每半年檢討1次電價,設定調幅上限為電價漲幅及跌幅,原則每次調幅不超過3%,但於供電成本持續大幅上漲或下跌時,電價費率審議會得視電價穩定基金運用情形,就調幅進行適度調整。

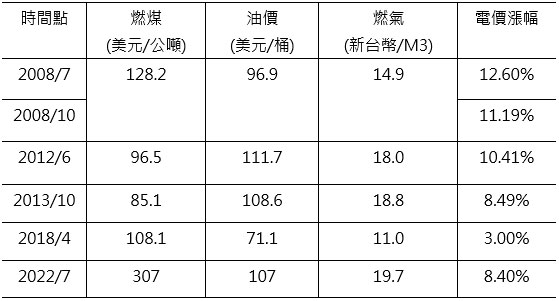

細數過去這些年電價調整狀況,試辦電價公式的2年期間,台電共調降過3次電價,自新版電價公式上路後,2017年4月及10月電價均未調整,2018年4月電價調漲3%,平均電價每度為2.6253元。但自2018年10月開始至2021年10月,電價開始連7凍。2022年上半年3月電價審議委員會開會時則破天荒「暫不決議」,延至2022年6月27日召開電價審議臨時會,決議於7月1日起調漲電價(詳如表三)。

本次調漲電價係針對高壓及特高壓的產業用電大戶,調漲其電價15%,高壓用電均價將從2.6990元/度調漲為3.1039元/度,特高壓從2.2354元/度調整為2.5707元/度,但考量內需產業受疫情衝擊,為使其順利復甦,農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類產業的高壓用戶將不調漲,此調整影響約2.2萬戶。此外,為顧及民生物價,小商店、低壓用戶及高中以下學校的電費將不調漲,住宅用電1,000度以下、約占97%(1,272萬戶)也不調漲。同時為提高節能誘因,住宅用電1,001度以上(排除使用維生輔具的身障家庭),電價將調漲9%,例如每月用電量1,001度,只有超出的那1度會調漲,其餘1,000度不調。上述方案核算為整體平均電價後,漲幅為

8.4%,平均電價由2.6253元/度調漲為2.8458元/度,以漲用電大戶、不影響基本民生為原則[註2]

表三 國內電價重大調漲

資料來源:經濟部。

此次電價調整對於產業與物價之影響

(一)產業面:對成本影響有限

根據經濟部能源局統計資料顯示,2021年國內能源消費在電力上約2,834億度較2020年增加121億度,年增4.5%,光是工業用電於2021年1,614

億度就比2020年增加107億度,成長幅度超過7%最多,主要是因為這幾年台灣工業部門在生產與獲利上有顯著成長,連帶地使得工業部門用電量大幅增加。其次是住宅用電約527億度,較前一年略增加26

億度,用電排第三占16% 的服務業455 億度,因受到疫情影響,較前一年略減6億度。

根據台電官網所提供的電力行業別用電資料,2021年10大用電產業,詳如表四所示,依序為電子零組件製造業(占整體產業用電量的32.5%)、基本金屬製造業(8.7%)、化學原材料、肥料、氮化合物、塑橡膠原料及人造纖維製造業(6.4%)、金屬製品製造業(4.2%)、塑膠製品製造業(3.4%)、非金屬礦物製品製造業(3.3%)、紡織業(2.9%)、零售業(2.8%)、運輸及倉儲業(2.5%)、食品及飼品製造業(2.3%)。此外,根據工研院的分析,電子業的用電成長來源,主要是晶圓代工、記憶體大廠投資設廠;用電居次的化學材料製造業,用電成長主要來自新設空氣分離工廠,供應電子業設廠帶動的工業氣體需求。

儘管一般認為用電量較大的產業,當電價調漲時受到的傷害也會比較大,不過仍必須看電費支出占總製造成本比重為何,或者是看電費支出占整體營收的比重為何,才能判斷其影響。例如:半導體製造業用電量占整體產業用電量將近2成,為台灣用電量最多的產業,然南亞科總經理李培瑛表示,對半導體廠商來說,其他設備等成本更高,用電只是成本一部分。雖然成本提升,但比例來說,電費支出對半導體廠商成本占比較低,故影響不大;國內鋼鐵龍頭大廠中鋼亦表示,2021年總用電量約50億度,而廠內汽電共生系統自發電比例約為55%,電價調漲後中鋼初步估算每年約會增加8億元成本,若以2021年中鋼營業成本約3730億元計算,僅增加約0.2%,因此整體影響有限。

根據「2016年產業關聯統計編製報告」來看,個別部門中間投入率愈大者,表示該部門生產所須耗用的中間產品成本較高(能源投入屬於中間投入),如製造業產品;至於中間投入率較小者,則多屬服務及初級產品。2016年中間投入

率較高者依序為電腦、電子產品及光學製品(86.5%)、基本金屬(82.5%)、化學材料(82.1%)、食品及飼品(81.4%)。

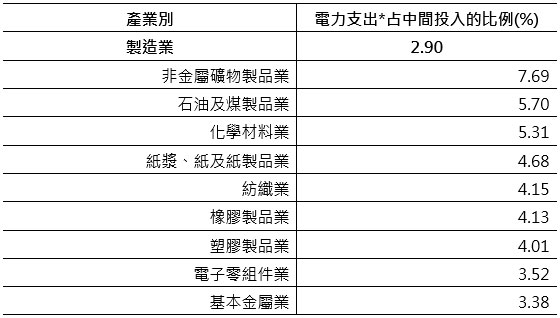

透過產業關聯表當中的購買者價格[註3]使用表,將中間投入當中的「電力及蒸汽」產品單獨拉出來看,計算出製造業的「電力及蒸汽」占中間投入的比重,詳如表五所示。分析電費支出占製造業生產成本比率約在2.90%左右,其中又以非金屬礦物製品業(7.69%)、石油及煤製品業(5.70%)、化學材料業(5.31)較高達到5%以上,台灣產值最大的電子零組件業,其電費支出占中間投入比重僅有3.52%,此次用電大戶電價調漲15%,漲幅對整體製造業生產成本的影響約增加0.44%左右,成本增加幅度有限。

表四 2021年行業別用電數據

資料來源:台灣電力公司。

表五 電力支出占中間投入的比例_製造業

*為產業關聯表中電力及蒸汽項目,包括發電、輸電、配電、蒸汽之生產。

(二) 物價面:對整體物價影響

此次電價調整對於整體物價的影響為何? 根據前人的研究指出,楊達鑫(2012)採用2006年166部門國產品交易表為資料基礎,並將166 部門合併至47部門,探討油電價上漲對總體經濟影響。結果發現若依據原公告方案的電價調幅29.5%進行估算,則電價三階段調漲方案,將使2012年消費者物價指數(CPI)增加0.269個百分點(原公告方案為增加0.756個百分點)。CPI受影響最大之產業為加工食品,躉售物價指數(WPI)受影響最大之產業為電子零配件[註4]。梁啟源(2008)利用投入產出分析,評估電價上漲12.6%~25.6%對總體經濟與物價的影響,結果發現電價上漲,造成經濟總產值衰退0.165%~0.44%,對CPI增加0.49~0.90個百分點,對WPI增加1.18~2.18個百分點,在製造業中影響最大的三個產業依序基本金屬業、紙業、紡織業[註5]。

再者,有別於部分均衡的投入產出法,許多學者利用一般均衡模型來評估電價對總體經濟 之影響。吳再益等(2005)利用臺灣動態一般均衡模型(Dynamic

General Equilibrium Model of Taiwan, DGEMT)評估電價變動對總體經濟、 物價、產業及二氧化碳排放之影響。結果顯示當電價上漲3%時,整體物價將上漲0.192%GDP減少0.039%;當電價上漲6%,整體物價將上漲0.382%,GDP將減少0.081%;當電價上漲10%,整體物價將上漲0.637%,GDP將減少0.136%[註6]。

此外,2018年4月電價調漲3%,當時基於照顧民生、穩定物價及節約能源3個原則,住宅500度以下及小商家1,500度以下用電之電價則不調整,約

80%以上用戶將不受影響。電價若維持 1 年不變,央行當時估計對CPI年增率的直接影響為0.04個百分點、間接影響為0.03個百分點,合計影響0.07個百分點,而主計總處自己則估計對CPI年增率的直接影響為0.04個百分點、間接影響為0.04個百分點,合計影響0.08個百分點。

不過,值得注意的是,上述研究的電價調整是指全部調漲,然此次電價僅針對用電大戶調漲電價15%,且為顧及民生物價,小商店、低壓用戶及高中以下學校的電費不調漲,住宅用電1,000度以下、約占97%(1,272萬戶)也不調漲,同時為提高節能誘因,住宅用電1001度以上(排除使用維生輔具的身障家庭),電價調漲9%。故此次電價調整對於整體物價的影響,會比前人的研究來的小,由於用電千度以下的住宅及小商家凍漲,故主計總處表示此次調整對CPI影響約增加0.043個百分點,對物價的影響將較2018年時期為低。

結論

從歷史經驗來看,政府長期以凍漲油、電價格,以抑制通膨為最重要的短期目標,使得電價長期未能反映售電成本,不僅造成台電虧損,也造成國內環境品質日益惡化。近年來氣候變遷對於全球的影響已越來越明顯,氣候議題引發國際高度重視,各國陸續提出「2050淨零排放」的宣示與行動。為呼應全球淨零趨勢,台灣於2021年將淨零碳排目標入法,且國家發展委員會已於2022年3月正式公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」,提供至2050年淨零之軌跡與行動路徑,由於能源轉型牽動電力成本,漲價不會只有這一次,故本文在企業提出的建議如下:

(一) 先從日常節能減碳做起,如行為改變、汰換設備、定期保養

企業可以先從日常減碳做起,包含不需要投入資金的行為改變策略,以及僅需要投入小額資金且能夠快速回收成本的設備汰換與定期保養。在行為改變上,透過隨手關機、調高製冰機或冷氣等設備之溫度、減少用紙、利用遠端視訊取代出差等行為改變,企業不僅能夠享受節省電費、交通費成本的好處,同時也可以降低自己的碳排放量。

在汰換設備方面,了解公司的能源使用狀況,透過每期水電瓦斯帳單,了解用量,並逐步汰換老舊或者高耗能設備,也是一項相當值得企業推動的減碳策略,例如:將傳統的60瓦白熾燈泡,汰換成23瓦的省電燈泡,或者13瓦的LED燈,可以省電跟減碳60%到78%。此外,透過定期保養,也能夠確保設備能在最佳效率下運行,節省不必要的能源或燃料消耗。包含定期保養空壓機系統,可避免氣體洩漏;清除管線灰塵、更換濾網設備等,除了減少能源損耗,也確保設備效率等。

(二) 善用政府相關資源來進行節能減碳

淨零排放的第一步驟就是碳盤查,如何找出公司內並量化碳足跡,並了解直接與間接的碳排放問題,建立能源管理系統已經是目前企業的基本要務。為因應全球淨零排放及綠色供應鏈潮流衍生的盤查與減碳要求,經濟部已於2022年5月底在2050淨零排放官網上提供碳估算數位工具,企業可視需求在試算練習區進行碳排計算,只要直接輸入電力、汽柴油、天然氣及瓦斯等主要能源使用數據,即可認識自身碳排放的概算。另亦可依不同產業屬性及其能源使用,於網站中填入燃料、冷媒等其他可能造成溫室氣體排放的製程數據(製造業),或填寫燈具、空調、冰箱等常用設備使用情形(服務業),即可全面了解運用能源的種類與分布,計算出更精確的碳排放量。

透過碳盤查數據蒐集各部門的活動源及排放數據。而執行端以現況的速度,因應政府所規範的期程,以碳中和為目標進行碳減量,包含自廠及供應鏈減碳(原料運輸、製程綠化、設備採購),使用再生能源、廢棄物減量及資源再利用等等。而在製程及原料上需進行技術升級時,夥同供應鏈一起推動循環經濟,除了提升彼此競爭力,也能有力說服上下游供應鏈進行減碳。

此外,為因應國際趨勢與產業發展,同時鼓勵中小企業持續投入研發並提出創新作法,經濟部中小企業處將「小型企業創新研發計畫(SBIR)」一般型計畫於2022年2月中旬將「數位轉型」與「淨零碳排」納入計畫申請領域(2021年是採取主題式聯盟之公告補助主題)。「淨零碳排」領域以致力推動能源轉型,強調綠色能源或節能減碳相關技術創新,如再生能源與零碳電力開發、低碳或零碳生產製造、節能科技與提升能源效率創新應用、負碳排技術與二氧化碳捕捉再利用等為主之內容,以聚焦開發跨領域特色之前瞻關鍵技術或系統整合解決方案。

(三) 拆解自身商業模式,將低碳思維融入到經營活動中

透過拆解自身商業模式,從產品面(賣什麼)、產銷面(怎麼賣)及目標客群 (賣給誰)三個面向,將低碳思維融入到經營活動當中。以產品面為例,企業可以透過碳盤點,提供符合低碳標準之綠色商品,並且依據目標客群提供相對應產品;以產銷面為例,導入智能設備或大數據,進行產銷革新,如發展線上通路、最佳化處理、空間極大化,透過上下游盤點,提供或購入低碳商品,如綠色採購、建置循環利用平台、推動綠色消費/綠色生活;以目標客群為例,企業可以提供綠色消費回饋機制,讓一些有誘因而願意嘗試購買低碳產品的消費者來購買[註7]。

附註:

- 林子倫,《電價調漲政策制定之評析》,行政院原子能委員會委託計畫研究報告,2013.12.01。

- 經濟部能源局新聞稿.2022.06.27。

- 生產者在生產場所出售產品,其運輸費用由購買者負擔之交易價格,稱為生產者價格。另購買者亦可直接由生產者或由商業購入商品,此商品運達其手中或生產場所之價格,稱為購買者價格。

- 楊達鑫,2012。國內油電價格調漲對物價影響之模擬評估。經濟研究,第13期。

- 梁啟源,2009。能源價格波動對國內物價與經濟活動的影響。中央銀行季刊,第三十一卷第一期。

- 吳再益、張伯豪與林唐裕,2005。台電公司各類用電成本分配與電價研析研究計畫。

- 商發院,企業如何落實節能減碳提升綠色競爭力,2021.11。