從生成式AI使用調查看未來發展趨勢

2023年08月 | 本篇文章PDF檔、簡報PDF檔摘要

從2022年11月OpenAI發表ChatGPT後,生成式AI(GAI)技術快速崛起,根據Precedence Research預估2032年全球GAI 市場規模將達1,180.6億美元,年複合成長率27.02%,而PitchBook和美國創投協會(NVCA)則預估大量資金投入GAI新基金下,未來5年內不僅有顛覆性技術產出,也可能創造GAI領域的獨角獸。根據麥肯錫及輝達對GAI/AI應用調查顯示,無論從地區、行業和職務職級等類別來看,受訪者使用GAI比重增加,顯示GAI已引發各界的興趣,且對GAI議題關注者已從技術員身上提升至公司領導階層,且1/4受訪的高階主管表示正使用GAI進行工作;使用GAI技術的好處,逾5成製造業及服務營運受訪者表示成本有下降,55%受訪者表示收入有增加;36%金融服務業受訪者表示每年成本降低1成以上。就台灣而言,美中科技戰升溫,美國限制中國在半導體、AI等領域發展,科技去中化使得台灣科技業在土GAI取得先機,因此,面對GAI發展浪潮,本文提出建議:(1) GAI應用需求為台灣科技業帶來新商機;(2)善用國際資源切入特定應用領域開發;(3)GAI加速金融服務領域應用服務擴展,有助於優化經營效率。

前言

2023年AI相關議題呈現爆發性成長年度,尤其是生成式人工智慧(Generative AI, GAI)[註1]在OpenAI開發的ChatGPT引領下,成為國際大廠爭相發展的AI技術,可預期的未來會有更多新的應用情境出現。其實生成式AI並非這1、2年才發展出來的技術,早在2014年推出的生成對抗網路(GAN),這是由一套生成網路(Generative

Network)和鑑別網路(Discriminating Network)組合而成的架構,透過相互間競爭的學習,AI再藉由此過程中創造出各種虛實多元的可能性。最早是輝達(NVIDIA)將其運用在生成自駕車訓練資料(如街景環境)上,後來包括Google的Transformer及擴散模型(Diffusion

model)等,將其擴充應用在圖像、影音、音樂及影片等應用領域。

依據世界經濟論壇(WEF)公布最新的報告指出,依據調查的45個經濟體逾800家企家對未來就業需求的看法,業者表示到2027年將增加6,900萬個新工作職缺,但也會削減8,300個現有職位,減少的1,400萬個工作機會是目前全球就業人口的2%,其中WEF預測未來5年內包括資料輸入和行政秘書等職位將減少2,600萬個,而在數據分析、機器學習、資安等領域的職務需求則會以年平均成長30%速度增加,且75%受訪企業表示預期未來5年會採用AI技術,顯示企業在轉型的過程中也重新思考員工需求的技能,尤其是能有效使用AI工具能力。

雖然生成式AI剛公開不久,但這些工具實驗相對普遍,引發業者濃厚興趣,尤其將AI技術導入業務領域,以目前來看,雖是處於早期發展階段,依據麥肯錫調查顯示,受訪的企業端預估GAI所增加的新功能將會改變他們行業的未來發展,而國內金管會也於8月提出在今年底擬訂「金融業運用AI指引」,即透過專案金檢,將金融業使用AI納入全面性管理。因此,本文從麥肯錫及輝達最新AI應用調查報告,瞭解各界應用GAI趨勢情形,以及目前台灣發展利基及相關建議。

生成式AI發展概況

1950年有人工智慧之父稱謂的艾倫·圖靈(Alan Turing)發表《電腦與智慧(Computing Machineray and Intelligence)》論文,闡述「模仿遊戲」設想和測試方式,開啟科學家希望利用電腦模仿人類智慧深度思考與系統的論點。當時在電腦硬體運算效能低落、儲存空間限制及數據資料量不足之下,人工智慧只能解決相對簡單的博弈方面問題,如1962年IBM[註2]的西洋跳棋程式戰勝人類棋手。1980年代類神經網絡(Neural Network)概念提出,這是運用模擬集成電路(linear integrated

circuit)建構神經網路模型,透過模擬神經細胞行為的「激發函數」,並利用感知機模型解決機器學習基本零和二分法問題,開啟AI領域人工神經網路的機器學習。1990年代後期AI與機器人、人機介面(HMI)相結合,發展出具情感、情緒的智慧型代理(IA),這種能反映出情緒或情感的聊天機器人迅速發展,較具代表性包括1990年貝爾實驗室PARRY系統可模擬心理師與憂鬱患者對話、ALICE[註3]、2001年SmarterChild應用在即時通信領域、2010年蘋果公司Siri[註4]為虛擬個人語音助理、2011年IBM超級電腦Watson採用逾百種演算法可做領域知識問答。

在生成式AI發展方面,2006 年多倫多大學的辛頓(Geoffrey Hinton)提出新的類神經網路演算法、2014年伊恩古德費洛(lan Googfellow)提出生成對抗網絡(GAN),讓神經網路能從零和對抗競爭下生成數據,解決AI缺乏數據訓練問題。1999年輝達(NVIDIA)開發出GeForce256顯示卡為全球第一張圖形處理單元(GPU),2007年再推出CUDA運算架構成為深度學習運算必用硬體,2012年辛頓2位學生使用NVIDIA

GPU贏得ImageNet[註5]競賽冠軍,不僅讓深度學習從利用CPU運算走向使用GPU,也引爆發人工智慧熱潮。在模型方面,Google長期關注AI發展,2015年發展出開源深度學習框架TensorFlow,2017

年6 月推出Transformer語言模型,原本重點是翻譯任務,然隨著數據量、效率及處理能力等方面大幅進步,成為其他預訓練模型運用的工具,像2018年OpenAI發表的「生成式預先訓練(Generative

Pre-training, GPT)」,這是第一個運用Transformer 在各種NLP任務、而Google 打造BERT模型則是要生成更好句子摘要等,到2020年OpenAI在Microsoft注資10億美元下,再發表GPT-3,主要係再增強通用性,增加訓練資料量和模型規模,包括使用網頁語料訓練由GPT-2的40GB到45TB,參數量由15億個擴增至1,750億個,幾乎涵蓋所有領域。2021年OpenAI開發新的深度學習模型CLIP(Contrastive

Language-Image Pre-Training),主要訓練AI同時做自然語言理解及計算機視覺分析,透過蒐集40億個"文本-圖像"訓練數據,將已標記好的"文本-圖像"訓練數據再做成另一個模型的訓練學習,進而不斷調整模型內參數,使得"文本-圖像"的對應程度能達到準確匹配。另一方面,2002年起包括Amazon推出雲端服務AWS,Microsoft的Azure等除了提升數據儲存能力,後來前者與新創獨角獸

AI 圖像生成公司 Stability AI 合作,將其模型應用在 AWS平臺,加速 AI開源生成工作,後者於2019 年對OpenAI挹注資金合作,由Azure平臺提供演算力支援,更加大運算能力。

此外,2022年興起的擴散模型(Diffusion model),特別擅長文字生成圖像,甚至音檔、影片、3D模型、蛋白質結構等都能生成,主要是透過增加噪音破壞訓練數據學習,找出如何逆轉過程直到恢復原始圖像,並經由訓練得到去噪方法,從隨機輸入合成新的數據,目前OpenAI包括DALL-E、DALL-E

2、GLIDE等文本生成圖像模型,以及Google的Imagen,新創Midjourney、Stable Diffusion等畫作生成軟體,皆以擴散模型為基礎。

這些發展過程造就GAI爆發性成長,根據 Precedence Research 研究顯示,預計2032年全球GAI 市場規模將達1,180.6億美元,年複合成長率為

27.02%。目前GAI可處理文字、語音、聲音、圖像、音樂、影片、生理感測等,亦可寫文章、編故事、虛擬人物、影音創作、數位設計、資料擴增、設計等,如圖1所示,不僅可作為發展數位化發展的工具,隨著快速衍生各種新應用場景,如健康(新藥開發)、銷售(實體商品虛擬化)等,調研機構Grand

View Research也指出,GAI 將在金融、零售、醫療保健等行業被廣泛應用,推動市場高速成長。

圖1 GAI的應用領域現況

資料來源:SEQUIA CAPITAL。

生成式AI應用調查結果

(一)麥肯錫調查

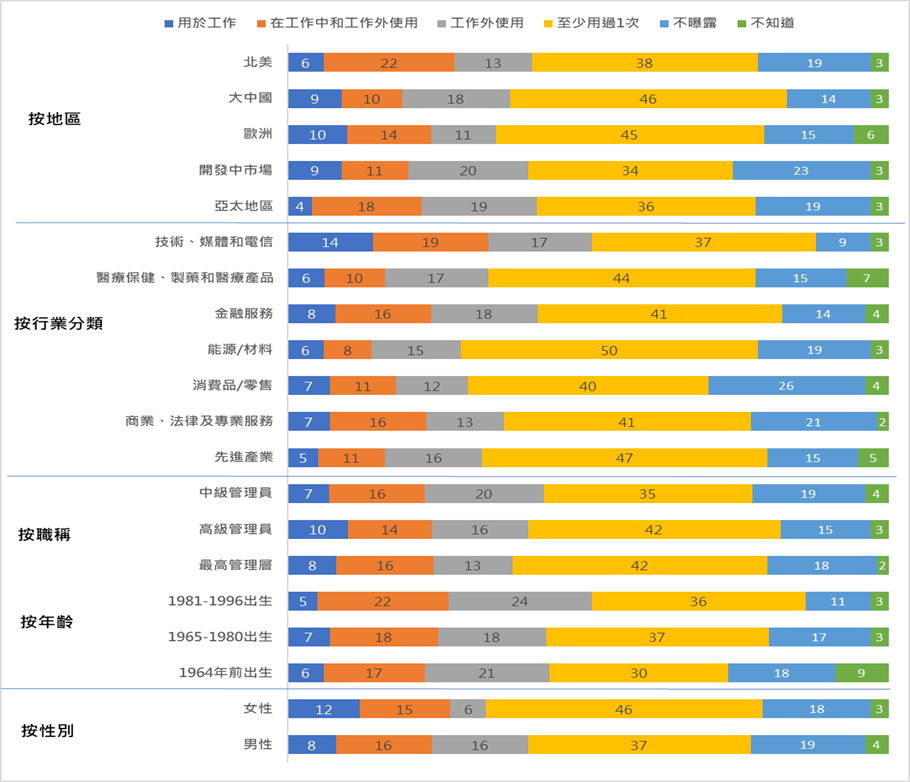

美國麥肯錫(McKinsey)最新公布《2023年全球人工智慧現狀-GAI突破年(The state of AI in 2023: Generative AI’s breakout year)》調查顯示GAI工具推出後不到一年,如圖2所示,從地區、行業和職務職級等類別看,除能源與材料業受訪者外,其餘受訪者表示在工作內和工作外使用 GAI比重皆超過1成,顯示GAI引發各界的興趣。其中79%受訪者表示至少在工作或工作之外接觸過GAI,22%受訪者表示經常在工作中使用它。另外,對GAI議題關注者已從技術員身上提升至公司領導階層,且約1/4受訪的高階主管表示個人正在使用GAI進行工作。在技術、媒體及電信業和北美工作的受訪者使用GAI比重最高。公司組織有使用GAI的受訪者中,有逾4成表示因使用過GAI工具後,預計將增加AI投資,主要係企業認知到需要有更廣泛能力才能充分利用GAI,且有28%受訪者表示GAI的使用已列入董事會議程中討論。

圖2 2023年使用GAI情形-依地區、行業、職務層級、年齡及性別

資料來源:麥肯錫。

最常使用GAI工具的業務功能與AI使用相同,依序為行銷和銷售(14%)、產品和服務開發(13%)以及服務運營(10%)等領域應用。由於1/3受訪者表示企業至少1項業務會定期使用GAI工具,凸顯公司對GAI在商業活動的接受度提高。然未來GAI由實驗轉變成商業引擎及確保投資報酬下,就要考量GAI所帶來風險,但從調查中發現,有採用GAI受訪者中僅21%表示有制定對策來管理員工使用GAI後產生風險(包括不準確、網路安全、智財權侵權等)。

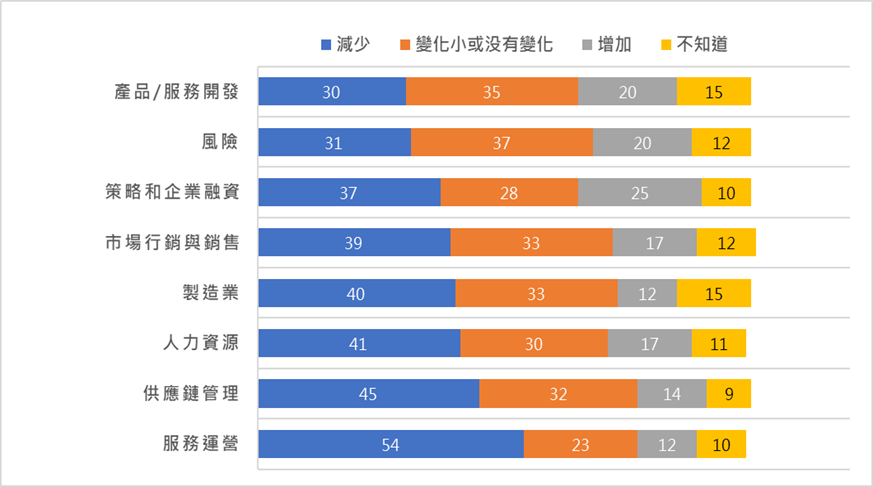

此外,隨著公司部署GAI工具,可能對行業勞動力產生影響,若依業務職務分類來看,如圖3所示,服務運營為多數受訪者預測組織勞動力減少的職能。且未來3年隨GAI使用會重塑勞動力,員工期盼透過再培訓而不是離職,因此,有採用GAI的受訪者中,約38%預估公司有2成以上的員工可獲得再培訓機會比重,另有8%受訪者示員工規模將減少2成以上。

圖3 未來3年因採用GAI而受影響的勞動力-依業務領域

資料來源:同圖2。

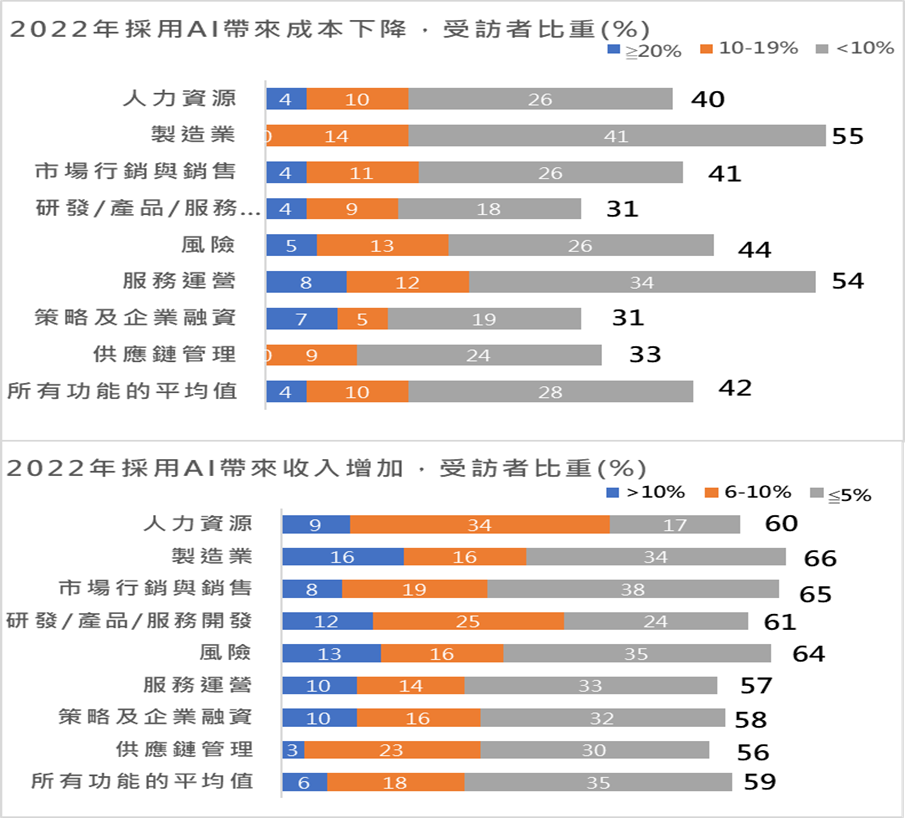

在使用GAI 帶來的好處如圖4所示,在降低成本方面,有55%製造業及54%服務運營表示成本有下降,而企業融資及產品或服務開發等2項僅30%表示成本有下降。在帶來收入增加方面,多數受訪者表示每個業務部門有關GAI相關收入成長,因此有2/3受訪者表示公司在未來3年內將增加GAI投資,這顯示GAI使用為公司創造價值與利基力,更會加速全面性使用GAI工具。

圖4 組織使用GAI功能的好處-依成本下及增加收入分析

資料來源:麥肯錫。

(二) 輝達調查

從複雜市場蒐集各類資訊,並利用這些資訊創造出財富。這樣服務性需求特點讓金融業資訊化一直走在其他服務業前面,具備品質、廣度的資訊及應用場景多等特點,讓金融服務業成為

AI技術最早實行的商業場景之一。

根據NVIDIA公布《2023年金融服務AI現況調查》[註6]顯示AI在銀行、保險、資產管理和金融科技應用四大領域變化,受到2023年全球經濟前景下行影響,金融服務業尋求透過AI能更準確評估風險、提高營運效率及降低成本,在降低成本方面,將大部分AI項目或工作負載運作主要採行混合雲基礎戰略比重最高達44%,其次為雲端(占32%),主要透過數據中心由本地移往到雲端(opex),將數據中心的資本支出轉為運營服務⽀出,一方面可節省服務器、空間和能源,同時通過更快的模型訓練、更準確的模型和更低的延遲推理來提⾼性能,讓金融業能更敏捷、快速反應不斷變化的業務需求的工作負載量,並部署更多AI應用程式,增加對客戶服務。

在AI應用改善業務方面,以改善客⼾體驗比重最高,約46%,其他依序為提高運營效率(35%)、降低總成本(20%)、創造競爭優勢(17%)、新的商機及開發更準確的模型(各為15%),顯示投資AI不僅影響財務,現也擴及到客戶體驗、新商機等,尤其有36%受訪者表⽰每年成本降低1成以上,為公司帶來更多利潤。因此,有逾半數受訪者已部署3個或更多應用程式,2成受訪者表示部署用6個以上AI應用程式。

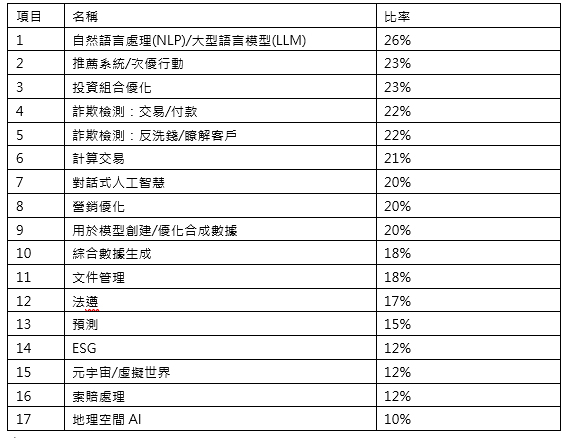

AI在金融服務領域的主要應用,透過部署自然語言處理(NLP)/大型語言模型,以符合監管複雜性和多樣化規範要求,而近來GAI技術發展更加速擴充元宇宙應用,包括員工培訓、新員工入職、保險風險評估等。從NVIDIA調查分析21個不同應用程式發現,逾2成受訪者公司使用10個應用程式,而表1調查問項中,從詐欺檢測到投資組合優化及對話式AI等屬於特定AI應用程式,顯示有眾多AI應用程式使用在金融服務領域方面,這有可能會改變金融服務業未來的營運方式。

表1 金融服務領域的主要AI應用(中國除外)

資料來源:NVIDIA。

結論

自去年OpenAI發展ChatGPT後,透過GAI技術的應用迅速發展,使得國際投資公司關注AI領域投資機會。根據PitchBook和美國創投協會(NVCA)數據顯示,自2021年起美國創投在GAI投資額已突破10億美元,2021-2022年投資額分別為11億美元及14億美元。雖然投資額占全美創投總額(2,383億美元)不到1%,預估未來逾400家新創或公司增加GAI新基金的挹注。隨著全球對AI投入大量資金,不僅提升生產力、效率等,也增加客戶應用領域的體驗,逾7成創投預估GAI在未來5年內不僅會有顛覆性技術產出,也「可能」或「很可能」創造出GAI相關的新科技獨角獸浪潮。就台灣而言,美中科技戰升溫,美國限制中國在半導體、AI等領域發展,科技去中化使得台灣科技業取得先機,因此,面對GAI發展趨勢,本文提出建議:

(一)GAI應用需求為台灣科技業帶來新商機

2022年底ChatGPT推出,帶動GAI浪潮興起,ChatGPT的運作核心仍不脫AI模型訓練與演算推論能力,因而帶動下游的相關硬體乃至於上游的半導體搶單商機,尤其台灣早已是全球伺服器及半導體代工大國,在面對GAI應用需求暴漲情況下,依摩根士丹利證券研判2023年第4季起,包括台灣,而上游晶片設計代工封測的世芯、智原、台積電及日月光,到下游負責電源供應器的台達電、光寶,負責伺服器的鴻海、廣達、英業達及緯穎,製作散熱零件的奇鋐、超眾等,台系相關AI產業鏈營運將加速成長,技嘉、緯穎、廣達AI營收占比將由2024年39%、28%、26%增加至2025年的43%、49%與31%,占獲利比重也逾3成,顯示AI新應用為台灣科技業挹注新的商機。

(二)善用國際資源切入特定應用領域開發

ChatGPT使用LLM模型是GPT-3,具1,750億個參數、45TB海量資料,一個ChatGPT硬體耗資8億美元,但LLM一次訓練要價1,200萬美元,1年營運費用高達60億美元。台灣雖然有硬體,但仍需資金投入AI模型訓練速度、規模、生成效果,加上台灣缺資料量,連運算能加都難與國際大廠競爭,因此未來在應用端發展,除了考慮從付費使用ChatGPT做加值應用;再則利用台灣產業優勢開發特定領域資料使用開源碼,透過訓練與微調,對用於特定領域僅需要極少的特定資料量訓練,尤其台灣在智慧製造及新藥/新材料研發、電子商務及資安等產業是台灣切入GAI應用機會,特別是智慧製造,透過GAI技術進行預測,達到提早偵測發現瑕疵。

(三)GAI可加速金融服務領域應用服務擴展,優化經營效率

金融服務業最常見的AI應用場景是透過 AI 模式識別和機器學習型捕捉市場的即時變化,並利用大量的即時資訊進行分判,提高相關財務分析效率和能力。而隨著GAI

技術的快速發展,不少金融服務業也注意到其他應用的潛力,如NVIDIA調查顯示受訪者組織已積極將最新的GAI 技術整合到公司的日常工作流程中,提升工作效率。GAI原本應用主要聚焦於智慧客服與智慧顧問服務。在智慧客服方面,客戶可透過大型自然語言處理模型,使用語音或文本與系統進行互動,獲取有關金融產品和服務資訊後,再進行其他相對應的操作。後來擴及至特定金融服務領域,如透過AI系統可完全取代人工客服,甚至透過深度機器學習金融機構的產品、服務、政策和程式等金融知識,生成符合場景,解答消費客戶問題,包括帳戶設置與處理、投資風險評估、理財簽約及購買理財產品等業務,甚至透過AI系統形塑出個人化金融顧問服務,亦可構建預測式服務體系,從客戶服務體驗再提升至詐欺偵測應用,進而優化金融服務業經營效率。

此外,隨著GAI快速發展,AI在金融服務領域應用數量日益增加,影響層面更加廣泛,金管會已關注GAI發展情形,今年6月已對GAI 發展可能涉及個人資料保護、資安等議題提出「金融業運用AI之核心原則與相關推動政策」草案,草案包括內部治理、風管、隱私保護等6項核心原則,並強調2023年底將公布金融業運用AI指引,期強化金融機構的風控、消費者保護、資訊安全及弱勢族群數位權益,發展出可信賴之AI應用。未來金管會草案通過後,將有助於金融機構運用新興科技,對金融服務業發展有正面助力。

附註:

- 係為AI 子集,能透過機器學習模型生成新的數據或內容,而不是簡單處理預先存在的數據。

- 亞瑟•薩繆爾(Arthur Samuel)開發的西洋跳棋程式。

- Artificial Lingu istic Internet Computer Entity係1995年12月23日誕生,係用人工智慧標記語言(AIML)編程語言編寫,其輸出仍由人工編寫出10萬多條AIML在與用戶對話中呈現,並會將之前對話儲存在數據庫中。

- 技術來源係來自美國國防部高級研究規劃局公布CALO計劃(簡化軍方繁複事務,且具學習、組織及認知能力的虛擬助理)。

- 係由華裔AI科學家李飛飛(Fei-Fei Li)於2007年發起,主要針對全行業電腦視覺演算法進行比賽。

- 係針對全球約500名金融服務專業人士(除中國外)進行調查。