金磚國家聯盟擴大,去美元化浪潮再起

2023年09月 | 本篇文章PDF檔、簡報PDF檔摘要

美元一直在全球金融體系佔有主導地位,但近年因美中對抗、俄烏戰爭、美國快速升息等因素,導致新興市場匯率波動加劇,使得全球「去美元化」的動作越來越多。從創新的貿易結算方式,到雙邊貿易採用非美元貨幣;從減持美元資產,到增加黃金儲備;從擴大貨幣互換協定,到推動數位貨幣發展。此次金磚國家聯盟的擴大就是將全球金融體系潛在去美元化的爭論注入新的動力,包括中國、俄羅斯和巴西等國主張取代美元在促進國際貿易和投資方面主導地位的支持者。儘管美元的主導地位正在緩慢地受到侵蝕,但一般認為,短期內美元不太可能被取代,主要原因在於目前尚無其他貨幣體系或經濟體具備國際影響力、可交易性、自由浮動及儲備貨幣功能等條件。而多數機構預測去美元化目前仍是避險成份遠高於替代,不過全球貨幣體系更有可能從以美元為中心的單極政權,轉變為多極政權,其中美元、歐元、人民幣以及可能的其他一些貨幣聯盟都在發揮作用重要的角色。因此,在全球去美元化浪潮之下,建議企業應:(1)透過市場多元化降低貨幣風險;(2)建立適當的外幣避險管理機制;(3)與供應商共同分攤匯率風險。

前言

南非於2023年8月22-24日舉辦第15次金磚國家(BRICS)年度領導人峰會[註1],金磚國家的成員國有巴西、俄羅斯、印度、中國和南非,此次峰會最重大的政策宣佈是同意邀請6個新成員加入組織,分別為阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國,並預計於2024年1月正式加入。另外,有部分非洲國家(奈及利亞、迦納)等非正式地表達加入意願。由於本次峰會主題為「金磚國家和非洲:共同加速成長、可持續發展和包容性多邊主義的夥伴關係」,是將峰會重點放在非洲,可能有助於為現有和新的金磚國家成員創造新的貿易、投資和融資機會。

金磚國家的成員國擴大為全球金融體系潛在去美元化論爭注入新的動力,因為擴大後的金磚國家(BRICS+)在全球經濟、國際貿易和人口方面將明顯提升其地位,而貨幣多元化意味著不再是只提供美元單一替代品,這可強化金磚國家力量,因為目前除巴西外,所有國家都建立以美元計價的環球銀行金融電信協會(SWIFT)支付系統外的替代方案,並取得不同程度的成功案例。像2015年中國推出跨境銀行間支付系統(CIPS)支付系統,為跨境人民幣支付和貿易參與者提供清算和結算服務,作為SWIFT的替代方案,而非洲國家亦於2022年推出泛非支付和結算系統(PAPSS),有助於減少非洲國家間跨境支付對協力廠商貨幣(如美元)的依賴。此顯示出大多數金磚國家雙邊貿易支付可以用各國貨幣進行,且成員國亦將外匯存底多元化,從美元轉向歐元、瑞士法郎、英鎊或日圓。

因此,本文從本次金磚國家組織擴編談起,分析金磚國家去美元化的方向與可能性,最後提出台商在去美元化浪潮下的避險策略建議。

2024年金磚國家將擴大成員規模

2023年8月舉辦第15次金磚國家年度領導人峰會中,南非為主席國,會員國除俄羅斯指派外交部長出席外,其餘皆是各國領導人參與,此次主題為「金磚國家與非洲:共同加速成長、可持續發展和包容性多邊主義的夥伴關係」,揭示2023 年的5個優先事項[註2]:

(1) 建立夥伴關係,實現公平、公正:世界各地都感受到氣候和極端天氣事件的巨大變化。應對氣候變化需要所有經濟部門進行緊急、重大和轉型性的變革,需要管理與氣候變化相關的風險,並探索未來的機會,同時改善目標產業就業者的生活和未來。

(2) 改變未來的教育和技能發展:教育和持續技能發展是實現發展和擺脫貧困的長期解決方案。因此,必須加強現有的知識,創造和交流合作和措施。

(3) 透過非洲大陸自由貿易區,釋放商機:非洲大陸自由貿易區為非洲貿易和投資可預期新的環境,特別在基礎設施方面。金磚國家間是合作、貿易、發展的可靠夥伴,因此,與非洲夥伴關係應側重釋放互利機會,增加貿易、投資和基礎設施發展機會,並依其優先事項和目標的運作,以實現非洲大陸自由貿易區發展。

(4) 加強疫後社會經濟復甦和實現2030年可持續發展議程:金磚國家的經濟計劃和戰略係以作為全球經濟可持續成長的中心為願景下進行,因此,除了要加快落實2030年議程需要找到解決方案,應對措施應以公平、公正及承認共同,但仍要有區別的責任和各自能力作為基礎。

(5) 加強多邊主義,包括致力於全球治理機構的真正改革、加強婦女對和平進程的參與:由於金磚國家係共同追求建立更公平、公正、平衡和代表性的全球政治、經濟和金融體系的願景,但仍面臨全球既得利益者的反對,近來金磚國家透過集體聲音和影響力為改革打下基礎。另外因婦女參與對實現持久和平、安全和可持續發展至關重要,因此要解決婦女在和平進程中的邊緣化問題。

另外,此次峰會亦宣佈同意阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等6個新成員加入組織。主要反映出現有成員國期將盟友納入,如巴西希望阿根廷加入,而南非支援非洲人口第二及第三大國的衣索比亞及埃及加入,為非洲帶來更強聲量。中國及印度希望沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國加入,因是全球石油重要生產國外,亦可提供金融影響力,俄國支援盟友伊朗加入等。

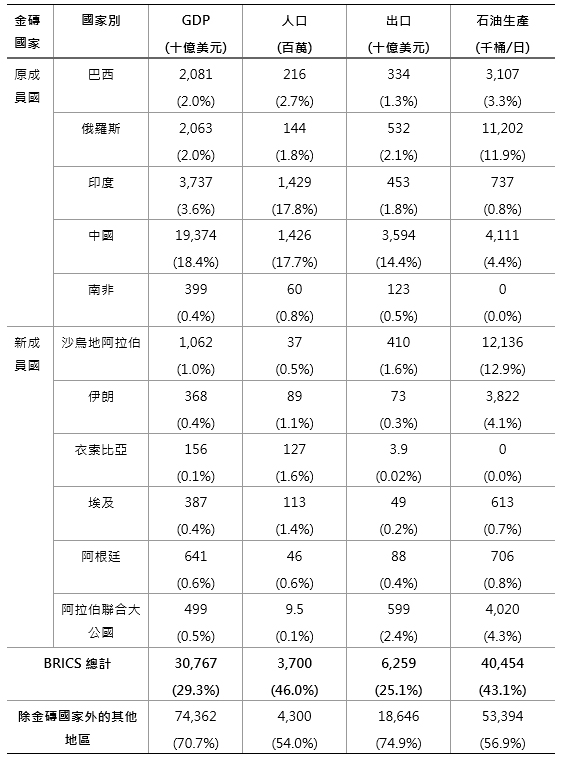

在經濟影響力方面,成員國從5個擴大到11個,形成經濟規模大的集團,如表1所示,到2024年,由11個成員國組成的金磚國家,其占世界人口比例從41%提高到46%,按購買力平價(PPP)調整後,占全球GDP份額將從33%提高到38%,全球商品出口比例也從20%增至23%。更重要的是新成員(特別是伊朗、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國)將使金磚國家在全球石油產量份額由現有的20%提高至43%。

據BBC報導[註3]指出已有40多個國家表達想加入金磚國家。這些國家認為金磚國家可作為一個替代選擇,避免受到傳統西方國家主導的全球組織影響,並希望加入後能夠共同實現金融發展、增加貿易和投資等好處。然而,隨著組織規模擴大,成員國間可能出現不同的觀點和優先事項,未來可能引發緊張局勢。如印度和中國近年來的邊界爭端,又如巴西新總統尋求與美國建立新關係,可能要面對成員國擴大後可能存在問題等,像是要促進自身利益?還是如中俄明確反抗西方。再者,全球第四人口大國—印尼沒選擇加入,印尼表示將觀望金磚國家是否能建立更一致的願景並增強組織制度化。外媒更指出新的金磚國家能否持續成為重塑全球治理的可靠力量,將考驗不同成員間能否達成共識的能力。

本次另一個重點是會員國一再表達對美元主導的國際金融體系的不滿,反映出成員國對調整或尋求替代體系的渴望。巴西總統和南非總統均主張使用各國貨幣進行貿易結算,新加入成員國也表達對現行體系不滿,像阿根廷面臨持續美元短缺後,才改用人民幣結算國際貨幣基金(IMF)債務,伊朗多年來受到美國經濟制裁而經濟出現困境。成員國紛紛表達對美國制裁的威脅,以及美國聯準會對全球資金流動性影響的不滿。因此,在閉幕宣言表示歡迎金磚國家成員分享跨境支付系統互聯互通等支付基礎設施方面的經驗,鼓勵進一步就支付工具開展對話。鼓勵金磚國家同其貿易夥伴在開展國際貿易和金融交易時使用「本國幣」的重要性。

表1 金磚國家的主要經濟概況

註:表格中()為全球比重

資料來源: https://www.visualcapitalist.com/visualizing-the-brics-expansion-in-4-charts/

美元在國際交易和金融市場中占據主導地位

貨幣的主要功能包括作為交易媒介、計價單位元元和價值儲藏。在交易媒介方面,貨幣需要被廣泛接受,無論其形式或物質如何,只要它被廣泛接受並容易分割,就可以用作交換工具,從而消除以物易物體制帶來的障礙。在計價單位方面,計價單位簡化為物品交換的比率,這意味著價格形成是經濟學上供需機制的一部分,它傳遞訊息並促進合理的經濟行為,從而促進生產和消費之間的交流。在價值儲藏方面,貨幣可用作未來使用的價值儲藏工具,這使個人無需立即消費全部收入,而可以儲存部分價值以供未來消費之用。

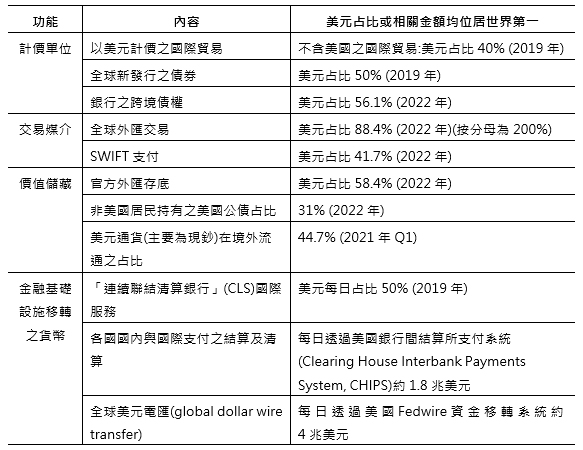

自第二次世界大戰結束以來,美元一直是世界主要儲備貨幣。根據美國聯準會研究報告[註4]指出 ,2022年美元占已披露的全球官方外匯存底的58%,遠超過歐元(21%)、日圓(6%)、英鎊(5%)和人民幣(3%)等貨幣,也凸顯出俄烏戰爭爆發後美國對俄羅斯制裁迄今,並未導致美元外匯存底出現重大的重新分配,即2022年外各國匯存底管理者在其投資組合中添加澳幣和加幣等多種貨幤,讓美元占全球外匯存底份額比2000年的71%有所下滑,但美元迄今仍然是占主導地位的儲備貨幣(如表2所示)。

再分析這些官方美元外匯存底大部分以美國國債的形式持有,主要係外國政府和民間外國投資者對美國國債有很高的需求。截至2022年底美國國債持有者占比,外國投資者持有7.4兆美元(即31%的流通美國國債),美國民間投資者持有48%,聯準會持有21%。儘管外國投資者持有的國債份額較2014年約50%有所下降,但目前外國投資者持有的國債份額與歐元區、日本和英國的外國持有份額大致相當。此外,外國投資者還持有大量紙鈔。過去20年以來,海外持有的美元紙幣的價值無論是絕對價值還是占流通紙鈔的比例均有所增加。美國聯準會估計截至2022年底,外國人持有超過1兆美元的美元紙鈔,約占未償美元紙鈔總額一半。

再者,許多國家採取固定匯率制,用本國貨幣與另一種貨幣(通常是美元)保持固定兌換比率,換句話說,將美元視為錨定貨幣。如Ilzetzki、Reinhart

和 Rogoff (2020)[註5]強調過去20年來,美元作為錨定貨幣的使用有所增加,估計2015年全球GDP的50%是由貨幣與美元掛鉤的國家生產的(不包括美國)。相比之下,與歐元掛鉤的全球GDP份額僅為5%(不包括歐元區)。自從

Ilzetzki 等學者發表相關研究以來,這種錨定模式變化不大,唯一的例外可能是人民幣重新以一籃子貨幣為基礎,但由於美元和與美元掛鈎的貨幣占這一籃子貨幣的比例超過50%,因此人民幣兌美元的波動的影響仍相對有限。

美元在全球支付體系中的核心地位也增強美國金融制裁的力量,幾乎所有以美元進行的貿易,甚至其他國家之間的貿易,都可能受到美國的制裁。自俄烏戰爭以來,美國聯合其他國家對俄羅斯實施制裁,再度引發去美元化的討論。雖然一些國家已採取措施以避免使用美元進行貿易結算,但這些國家的經濟或貿易規模仍相對有限。此外,雖然他們可能選擇其他貨幣來進行結算,但這些貨幣通常還不具備足夠的價值儲藏功能,最終還需要透過美元等貨幣來清算彼此的債務關係。因此,這些變化的影響還需要進一步觀察。

表2 美元在國際金融上的地位

資料來源: 中央銀行(2023.06.15),央行理監事會後記者會參考資料。

金磚國家去美元化之路困難重重

金磚國家能否推出一種新貨幣來挑戰美元的主導地位。儘管1999年歐元的誕生證明金磚國家推出新貨幣是有可能實現的。然而,這需要很多年的準備,建立新的中央銀行以及五個國家之間達成逐步淘汰本國主權貨幣的協議,並且需要取得國際貨幣基金(IMF)的支持才能在國際上成功。俄烏戰爭的影響將繼續削弱俄羅斯經濟和盧布的價值,而中國則有意提高人民幣的國際地位,故也不太可能同意推出新貨幣。此外,中國與其他金磚國家之間存在巨大的經濟差距,有些國家是商品進口國,有些則是出口國。再者,政治差異也不小,有些是民主國家,有些則是獨裁國家,加上中國和印度處於亞洲戰略鴻溝的對立面,沒有人願意服從聯合法律、聯合法院和聯合行政機構之類的機構,而這些都是管理貨幣的必要條件,故都是需要不少時間來克服的障礙。

整體來說,鑑於金磚國家內部的經濟實力不對稱和複雜的政治動態,談判出一個單一新貨幣將會很困難。為了讓新貨幣發揮作用,金磚國家需要就匯率機制達成一致,擁有高效的支付系統以及監管良好、穩定和流動性強的金融市場。為了獲得全球貨幣地位,金磚國家需要有良好的聯合貨幣管理記錄,才能讓其他國家相信新貨幣是可靠的。

2014 年金磚國家集團成立新開發銀行(NBD),NBD法定資本為1,000億美元,其中500億美元由5個創始成員認繳,為全球新興國家的發展提供貸款。NBD銀行建立的目的是方便金磚國家間的相互結算和貸款業務,從而減少對美元和歐元的依賴,有效保障成員國間的資金流通和貿易往來。在NBD成立當時,被譽為全球南方國家擺脫美國主導的國際貨幣基金組織和世界銀行並改寫全球發展融資規則的機會。然而,儘管自NBD成立以來簽約的國家數量倍增,且已為基礎設施和可持續發展項目提供330億美元貸款,但NBD至今並未重建全球金融秩序,到2023年,該銀行仍依賴美元,本國幣融資僅約占該行投資組合的22%(儘管新行長希望到2026年將這一比例提高到30%)。

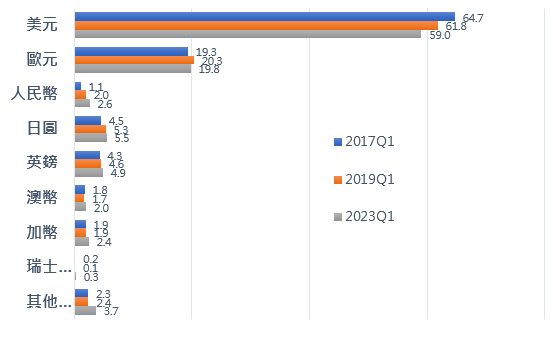

儘管美元現階段在交易媒介、計價單位元元及價值儲藏占比均為全球之冠,在可預見未來,美元將維持最主要國際貨幣之地位。不過,根據IMF官方外匯存底貨幣構成(COFER)[註6],如圖1所示,我們看到各國央行持有的美元份額正在下降,顯示各國為使外匯存底資產配置多元化,預先做準備。

以人民幣為例,自 2000 年代末以來,中國一直在努力提升人民幣的全球地位。2015年中國推出跨境銀行間支付系統(CIPS)支付系統,為跨境人民幣支付和貿易參與者提供清算和結算服務,作為SWIFT的替代方案。目前人民幣占全球外匯存底的2.6%,儘管近年來中國政府大力推動人民幣國際化,不過鑑於人民幣不能自由兌換、中國資本帳戶尚未完全開放、投資者對中國機構和法治之信心相對較低,故人民幣對國際投資者相對缺乏吸引力。

除了中國及俄羅斯外,德、法、英等三大歐洲強國亦於2019年初成立「貿易往來支持工具」(INSTEX)機制,表面上是協助歐洲企業繞過美國制裁與伊朗進行交易,背後卻是「去美元化」行動。除此,德法英也發表聯合聲明,歡迎比利時、丹麥、芬蘭、挪威、荷蘭和瑞典加入該結算機制的決定,擴大其使用範圍的意圖明顯[註7]。

圖1 IMF會員國全球官方外匯存底占比(%)

資料來源: International Monetary Fund’s Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER) database.

近年來石油市場出現一些去美元化的跡象。過去就新興市場經濟體來說,美元與油價呈負相關,即當美元升值時,石油進口價格上漲,需求下降。然而,現在更多的石油銷售改以人民幣等非美元貨幣進行交易,尤其自俄烏戰爭以來,俄羅斯石油現在改由買家的貨幣出售,不然就是以俄羅斯認為友好國家的貨幣出售。如印度使用盧比向阿布達比國家石油公司購買100萬桶石油,印度部分煉油廠則用人民幣支付部分從俄羅斯進口的原油。此外,俄羅斯主要大宗商品生產商也開始發行人民幣債券,像2022年9月國有俄羅斯石油公司公開發行100億元人民幣債券,隨後於2023年3月發行第二期150億元人民幣債券等。

根據摩根大通研究顯示,2005-2013年期間,貿易加權美元指數(USNEER)升值1%,布蘭特原油價格下跌約3%。然而,2014-2022年期間,同樣升值1%,但原油價格僅下跌

0.2%,雖然這使得OECD在決定油價時可發揮加多的主導作用,但全球經濟波動可能是因為疫後高通膨和地緣政治所造成,很難說是美元重要性大幅下降[註8]。

不過,去美元化過程仍需要考慮多個潛在風險和幹擾。其一是新貨幣可能面臨貶值或失去信任的風險,如果新貨幣不被視為像美元那樣穩定或具有流動性,可能會導致經濟不穩定及妨礙金融交易。因此,首先要建立對新貨幣的信心,然後才考慮轉換。另一風險是許多大宗商品,如黃金和石油,都是以美元定價和交易,放棄美元可能意味國際交易將變得更加複雜,對這些商品交易產生困難,另外也可能阻礙外國直接投資和資本流動。此外,對擁有大量美元債務的國家來說,減少對美元的依賴也會讓他們面臨更大的挑戰,因為放棄美元意味它們的貨幣升貶幅度將變得更大,可能讓他們債務變得更加昂貴,另外也可能會導致金融不穩定,使得償還債務變得更加困難。

結論

儘管美元的主導地位正在緩慢地受到侵蝕,但一般認為,在短期內,美元不太可能被取代。這主要原因在於目前尚無其他貨幣體系或經濟體具備提升國際影響力、可交易性、自由浮動以及作為儲備貨幣的條件,因此預測美元在未來10年內會被完全替代是相當困難,去美元化目前仍是避險成份遠高於替代。全球貨幣體系更有可能從以美元為中心的單極政權轉變為多極政權,其中美元、歐元、人民幣以及可能的其他一些貨幣聯盟都在發揮作用重要的角色。

雖然去美元化的嘗試可能不會在短期內導致美元作為全球儲備貨幣的終結,但可能會導致金融體系更加分散和複雜,對大宗商品投資者產生重大影響。其他貨幣(尤其是人民幣)的崛起可能會對大宗商品價格和供應模式產生巨大影響。去美元化將導致全球金融體系更加分散、複雜。例如,使用美元以外的貨幣可能會影響供應模式,因為生產商將出口轉移到使用這些貨幣作為支付方式的國家,出口商在商品和金融市場的槓桿率將相對提高。不過也有專家認為國際運營公司以當地貨幣進行交易,可以讓出口商和進口商平衡風險,擁有更多投資選擇,對收入和銷售有更多確定性。

去美元化也可能增加跨國企業的貿易風險與資金成本。隨著更多國家減少對美元的依賴,匯率波動可能加劇,使公司難以有效管理貨幣風險,而貨幣間競爭加劇,這可能使公司在國際市場上的競爭變得更加困難,也可能會對在國際上借款的公司資金成本產生影響。不過,去美元化也可以為跨國經營的公司帶來新的投資機會。如果更多國家減少對美元的依賴,這可能為企業在這些國家投資創造新的機會。

因此,台商面臨去美元化浪潮下應如何因應:

一、透過市場多元化降低貨幣風險

去美元化為企業帶來機遇和挑戰,在不再使用美元的地區更容易獲得資本,可能會吸引國內和區域投資。不過,隨著市場適應新的貨幣動態,市場波動可能會加劇,故企業要更有效管理金融風險。降低貨幣風險的方法是使企業所在的市場或與之進行貿易的國家和地區多樣化。透過市場多元化,企業可以減少對單一貨幣或市場的依賴,並將風險分散到不同的匯率和景氣循環之中。另外透過市場多元化還可以幫助企業增加銷售額、擴大客戶群並獲得新的機會。不過,企業若要進行市場多元化則需投入更多的規劃與研究,並要適應不同市場的文化、法規和偏好。

二、建立適當的外幣避險管理機制

企業減少美元使用,改以直接與外商用本幣結算時,可能需要面對更多樣的匯率變動因素,此將考驗企業對風險應對和預判能力。故建議企業應先建立匯率風險管理體系(包含組織架構、職責分工及相關制度),將工作流程建立清楚、完善的管理策略。儘管目前企業將遠期外匯避險、外匯期貨避險、外匯選擇權避險和換匯交易等方式應用在避險操作上相當普遍,但要採用非美元貨幣時,企業可再選定一些匯率風險監測指標,設立門檻值,提供匯率風險限額管理方案。此外,企業應瞭解公司根據其交易模式所產生的自然避險風險,然後針對不同情境實施相應的外幣避險交易控制機制和制度,在尚未充分瞭解整個公司曝險風險的情況下,都應避免進行各種避險操作。

三、與供應商一同分攤匯率風險

外匯風險並不會因去美元化而完全消失,即便使用非美元貨幣直接結算排除了交易過程中的匯兌風險,但非美元貨幣的購買力仍然是隨著匯率變化的,故在國際匯率急遽變動下,除了必須與供應商或經銷商間建立良好長期夥伴關係之外,在訂定採購或交易契約的同時,經由雙方協商訂定分攤匯率風險條款,可以減少匯率變動時所產生的負擔,更可降低因成本增加轉嫁消費者時所可能衍生之市場流失問題,以達成雙贏目標。

附註:

- 金磚四國在2009年於俄羅斯舉辦首次峰會,不像聯合國或世界銀行,金磚集團為非正式組織,是成員國為挑戰由美國和西方世界所主導世界秩序的平台。2010年南非加入,才正式出現「金磚五國」(BRICS)。

- 資料來源:峰會網址https://brics2023.gov.za/theme-and-priorities/

- BBC(2023.8.21),《金磚國家集團:這是什麼組織,為何有40多個國家想加入?》

- Carol Bertaut, Bastian von Beschwitz, and Stephanie Curcu-ru(2023.06.23), "The International Role of the U.S. Dollar” Post-COVID Edition, FEDS Note.

- Ilzetzki, Ethan, Carmen M. Reinhart, and Kenneth S. Rogoff. 2020. “Why Is the Euro Punching Below Its Weight?” Journal of Economic Policy July.

- IMF承認8種主要儲備貨幣:澳幣、英鎊、加幣、人民幣、歐元、日圓、瑞士法郎和美元。美元是最常見的持有貨幣,占全球外匯儲備的 59%。

- 李沃牆(2022.10.23),《《財經鳥瞰》全球「去美元化」 台灣如何因應?》,臺灣醒報。

- Alexander Wise(2023.08.31), 《De-dollarization: Is the US dollar losing its dominance?》, J.P. Morgan.