從美歐中電動車之爭看台灣電動車發展機會

2024年05月 | 本篇文章PDF檔、簡報PDF檔摘要

2023年全球電動車總銷量已超過1千4百萬輛,年增34.8%。中國、歐洲和美國是主要市場,三地的銷量分別占全球總銷量的60%、20%和10%以上。特別是在中國車廠激烈競爭、歐洲因俄烏戰爭衝擊減緩,以及美國降低通膨法案(IRA)實施的背景下,這三大市場的電動車銷量均呈上升趨勢,推動全球電動車銷量持續成長。隨著中國國內市場趨於飽和,當地車廠競爭加劇,拓展海外市場成為主要目標,中國現已成為全球最大電動車出口國。故歐盟旨在維護歐元區市場秩序,而美國則希望在全球電動車市場保持領先地位。歐盟主動發起反補貼調查,而美國則強調國家安全威脅,所以採取更強硬的關稅措施。從台灣電動車供應鏈與出口相關數據來看,台灣汽車及其零件業外銷市場仍以美國市場為主,出口美國的比重接近五成。在進口市場方面,台灣進口汽車零組件主要來源國為日本與中國,然中國提高零件自製率已是政策方向,對台廠供應商來說,可能會是一個新的風險。因此,電動車將成為下一個主要國家地緣政治主戰場,台商在面對美歐中電動車之爭,如何透過自身優勢再創新的商機。本文建議:(1) 美中關係緊繃,為分散風險,台廠應積極布局其他地區之投資;(2) 資金雄厚的台商可考慮採取直接收購國外汽車供應鏈廠商;(3) 配合電動車朝向輕量化與平台化趨勢,台廠應及早布局爭取商機。

前言

在淨零排放趨勢及各國綠能政策的支持下,2023年全球電動車(包括插電式混合動力車(PHEV)和純電動車(BEV))的總銷量達到1418.2萬輛,年增率達34.8%。其中,中國、歐洲和美國是全球電動車的主要銷售市場,三大地區的電動車銷售量分別占全球總銷量的60%、20%和10%以上,合計超過90%。尤其是在中國各車廠激烈競爭、歐洲因俄烏戰爭衝擊減緩以及美國降低通膨法案(IRA)實施的背景下,2023年這三大地區的電動車銷售量均呈現上升趨勢,推動全球電動車銷量持續成長。

隨著中國新能源車在國內市場趨於飽和,當地車廠競爭激烈,多以降價方式鞏固市場份額,一些新創廠商甚至面臨破產危機,因此,拓展海外市場成為當地車廠主要目標。2023年中國已成為全球最大電動車出口國,其中出口至歐洲的比例最高,影響歐洲當地車廠表現。據歐洲運輸與環境聯合會報告顯示,中國電動車在歐洲市場售價較當地品牌低20%,對正在轉型的國際大廠構成強勁威脅。為應對這一挑戰,2023年9月,歐盟宣佈對來自中國的純電動車進行反補貼調查,並評估是否徵收補償性關稅,以保護當地汽車產業競爭力。

儘管美國進口中國電動車的金額很少,2023年中國直接向美國出口的純電動車僅3.68億美元,主要是因為美國對中國製造的汽車徵收27.5%的關稅以及其他限制,然拜登政府於2024年3月宣佈中國電動車對美國國家安全構成威脅。同年5月14日,美國宣佈將把中國電動車的關稅提高至100%,並將中國產鋰離子電池的關稅提高至25%,新關稅將於8月1日生效。美國在不損害自身能源轉型和工業計畫的情況下,持續削弱中國在供應鏈中的影響力。

歐盟和美國限制中國電動車的目的有著根本的差異[註1]。歐盟的目的是維護歐元區市場秩序,而美國則希望在全球電動車市場保持領先地位。歐盟的政策基於透明的調查和貿易工具。歐盟委員會主動發起對中國電動車的調查,這可能持續長達13個月,表明對程序完整性的重視。相比之下,美國的方法更為直接,強調國家安全威脅。拜登政府認為中國電動車的作業系統可能向中國政府傳輸敏感資訊,因此採取更強硬的措施。美國的做法是如同針對中國智慧型手機、社群媒體平台或電子商務,美國政府都強調與資料安全相關的風險。

此外,政策工具和效果存在差異。歐盟可能在2024年對中國電動車徵收反補貼稅,稅率從10%提高到20%以上,並考慮減少進口配額、處以罰款及限制進入公共採購市場。反補貼調查公佈後,中國電動車公司可能需進行複雜的許可申請,並披露受補貼的研發和資產。拜登政府則進一步提高中國電動車的關稅,中國電動車製造商對此已有預料。由於中國對美出口僅占其海外市場的一小部分,美國的貿易工具對中國電動車影響較小。此外,中國電動車產業幾乎獨立於美國的技術和原料,因此美國的出口管制和投資限制策略對遏制中國電動車全球出口效果有限。

本文擬從全球電動車市場現況談起,並分析近期可能影響電動車產業發展之事件,以及對台灣電動車產業之可能影響,最後提出台灣電動車發展機會的建議。

電動車市場現況

根據國際能源總署(The International Energy Agency, IEA)於2024年4月出版的《2024年全球電動車展望》,報告指出2023年電動車銷量接近1,400萬輛,其中95%在中國、歐洲和美國。2023年電動車銷量比2022年增加350萬輛,年增35%。這比2018年(僅5年前)高出六倍多。2023年,每週新增註冊量超過25萬,超過2013年。電動車約佔2023年所有汽車銷量的18%,高於2022年的14%,而2018年僅為2%。此外,2023年純電動車將佔電動車保有量的70%。2024年第一季電動車銷量依然強勁,較2023年同期成長約25%,達到300萬輛以上。此一成長率與2023年同期相比2022年觀察到的增幅類似。顯示全球電動車銷量在各國設定淨零減碳目標之下,加上領導車廠均規劃推出優質平價電動車款,有助於全球電動車普及率有望快速提升。

儘管全球電動車銷量不斷成長,但它們仍然主要集中在少數幾個主要市場。到2023年,略低於60%的新電動車註冊發生在中國,略低於25%在歐洲,美國佔10%—相當於全球電動車銷量總和的近95%。在這些國家,電動車在當地汽車市場中佔有很大份額:到2023年,中國註冊的新車中超過1/3是電動車,歐洲超過1/5,美國1/10。然而,即使在日本和印度等汽車市場發達的國家,其他地方的銷售量仍然有限。由於銷量集中,全球電動車存量也日益集中,中國、歐洲和美國也約佔汽車總銷量和庫存的2/3,這意味著這些市場的電動車轉型對全球趨勢有重大影響。

表一 全球電動車存量

單位:百萬輛

資料來源:IEA,Global EV Outlook 2024

一、中國

2023年,中國新電動車註冊量達810萬輛,較2022年成長35%,電動車總量成長5%,顯示市場逐漸成熟,電動車銷量表現依然良好。值得注意的是,2023年是中國新能源車發展的第一年,不再依賴國家電動車購買補貼,該補貼在十多年來促進市場擴張。雖然國家補貼已取消,但電動車購買免稅和非金融支援依然有效,因汽車產業被視為經濟成長的關鍵驅動力之一。此外,一些省級政府的支持和投資仍在發揮重要作用。

隨著市場的成熟,該行業正進入價格競爭和整合加劇的階段。2023年中國汽車出口量超過400萬輛,成為全球最大的汽車出口國,其中電動車出口量達120萬輛,總出口量較2022年增加近65%,電動車出口量成長80%。主要出口市場為歐洲、泰國和澳洲等亞太地區國家。2024年第一季,中國電動車銷量接近190萬輛,較2023年第一季成長近35%。2023年,插電式混合動力車銷售成長速度快於純電動車。2024年第一季,中國插電式混合動力車銷量較2023年同期成長約75%,而純電動車銷量成長15%。

二、美國

2023年,美國電動車新註冊量達140萬輛,較2022年成長超過40%。這一增長主要受益於清潔汽車稅收抵免資格的修訂和電動車價格下調,許多熱門車型在2023年獲得了全額7,500美元的稅收抵免。據2024年5月初美國財政部網站發佈公告,美國公民購買電動汽車可申請最高7500美元的聯邦稅收抵免,但在申請條件上設置嚴格規定,該稅收抵免不適用於含有來自「受關注外國實體」企業製造或組裝的電池組件的電動汽車。外媒表示,所謂的「受關注外國實體」,通常指的是中國、俄羅斯等被美國政府視作競爭對手的國家。

此外,規則還對電動汽車的電池零組件、關鍵材料的補貼適用百分比提出要求:自2024年起,60%的電池零配件必須在北美製造或組裝;2024年起,50%的關鍵材料必須在美國或與其簽訂自貿協定的國家開採或加工,2025年起百分比上升至60%。

新的稅收抵免指南意味著符合條件的車型數量將大幅下滑,根據行業組織「汽車創新聯盟」數據,2024年在美國銷售的110多款電動汽車中,只有22款有資格獲得補貼,其中僅有13款有資格獲得最高7,500美元補貼。然而,在2023年和2024年,租賃業務模式使用電動車即使沒有完全滿足要求下也可以獲得稅收抵免,因為租賃汽車可以獲得較寬鬆的商用車稅收抵免,這些節省可轉移給租賃持有人。這些策略有效促進電動車的持續推廣。

2024年第一季電動車銷量達到約35萬輛,比2023年同期成長近15%。與其他主要市場一樣,插電式混合動力汽車的銷售成長更高,達到50%。雖然過去幾個月美國純電動車的銷售份額似乎有所下降,但插電式混合動力車的銷售份額卻有所成長。

三、歐洲

2023年,歐洲新電動車註冊量達近320萬輛,較2022年成長近20%。這表明,隨著市場的成熟,電動車銷量依然強勁。一些歐洲國家在2023年達到了重要里程碑。然而,德國逐步取消多項購買補貼減緩了電動車整體銷售成長。2023年初,插電式油電混合車(PHEV)補貼取消,導致PHEV銷量較2022年下降。2023年12月,在氣候與轉型基金做出裁決後,所有電動車補貼終止,導致德國電動車的銷售份額從2022年的30%下降到2023年的25%。在歐洲其他地區,電動車銷量及其銷售份額有所增加。在法國和英國,約有25%的汽車銷量是電動車,荷蘭為30%,瑞典為60%。在挪威,儘管整體市場萎縮,但電動車銷售份額略有上升,接近95%,仍然是歐洲最高的。

2024年第一季年增超過5%,略高於整體汽車銷量的成長,從而使電動車銷量份額穩定在與2023年類似的水準。比利時的電動車銷量成長尤其迅速,售出約6萬輛電動車,比前一年增近35%。然而,比利時僅佔歐洲汽車銷售量的不到5%。在歐洲主要市場—法國、德國、義大利和英國(合計約佔歐洲汽車銷量的60%)—電動車銷量成長較低。在法國,第一季電動車整體銷售成長約15%,其中純電動車銷量成長高於插電式混合動力車。雖然這一數字還不到2023年同期的一半,但總銷量仍然較高,導致電動車在汽車總銷量中的份額略有上升。英國的電動車銷量較去年同期成長與法國相似(超過15%),與2023年同期的成長率大致相同。在2023年結束純電動車補貼的德國,2024年第一季電動車銷量下降近5%,主要是3月年減20%所致。因此,電動車在汽車總銷量中的份額略低於2023年。與中國一樣,德國和英國的插電式混合動力車銷量均強於純電動車銷量。在義大利,2024年前三個月的電動車銷量比2023年同期下降20%以上,其中大部分下降發生在PHEV領域。

近期可能影響電動車產業發展之事件

一、美國對中國電動車加徵關稅

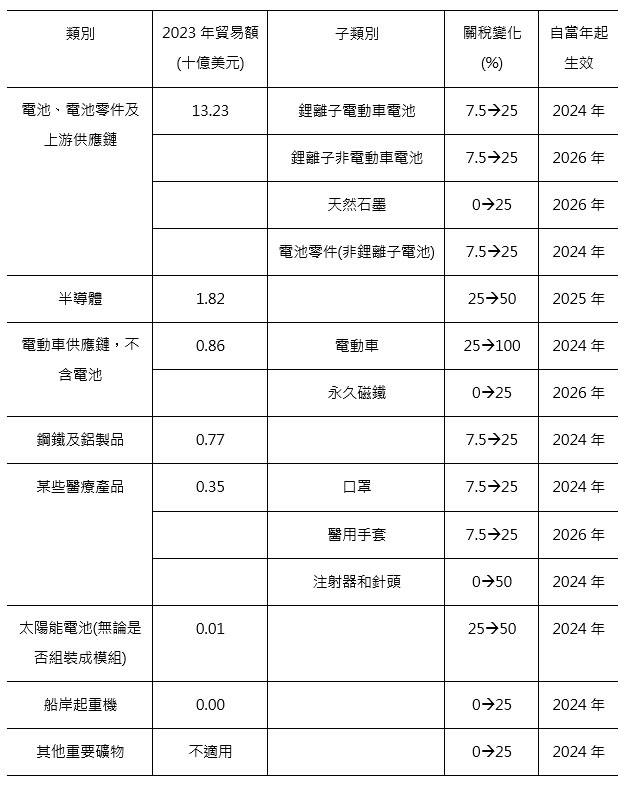

2024年3月,拜登政府宣布中國電動車對美國國家安全構成威脅。4月,美國財政部長訪華期間強調中國綠色產業的產能過剩問題,指出其對美國電動車和太陽能產業的威脅。5月14日,美國將把中國電動汽車的關稅稅率提高3倍至100%,並規劃中國產鋰離子電動汽車電池的關稅提高兩倍多,至25%,關稅提昇將於8月1日生效。這些措施旨在吸引選民支持並鼓勵全球電動車供應鏈進一步脫鉤,刺激美國本土投資(如表二所示)。

表二 美國新關稅針對電池和成熟製程半導體

資料來源:經濟學人智庫(EIU)

新關稅將對依賴中國電池的美國汽車製造商以及從中國工廠進口電動車的企業,如特斯拉,造成短期干擾。電動車價格可能上升,進而放緩美國汽車的電氣化進程。白宮表示,這些決定出於對美中貿易公平性及美國創新和競爭力的擔憂。新關稅涵蓋約180億美元的美中貿易額,意在對抗共和黨總統候選人川普的全面關稅政策。然而,拜登加徵關稅也是為了贏得選票,短期內對美國汽車製造商的傷害可能比對中國汽車製造商更大。

目前,美國直接從中國進口的電動車很少,大部分都是來自於特斯拉和其他非中國汽車製造商在中國的工廠。根據聯合國商品貿易統計,2023年中國對美國的電動車出口額僅500萬美元,而中國對美國的汽車出口總額超過180億美元。相比之下,歐盟從中國進口的電動車數量激增。

儘管歐盟在與中國的汽車貿易中仍保持順差,但美國持續存在貿易逆差,這反映出美國汽車製造商對中國零件的依賴。這種依賴使得新關稅將在短期內對美國工業造成痛苦,尤其如果中國進行報復。此外,這些貿易數據不包括電動車電池,而中國是全球主要的電動車電池生產國。例如,福特和Stellantis都與中國當代新能源科技有限公司簽訂電池協議。

隨著汽車產業進行電氣化轉型,美國總統拜登及其競爭對手川普都決心避免讓國家補貼的中國電動車湧入市場,從而損害美國汽車產業的投資和就業。他們還希望增加對美國電動車電池工廠的投資。由於通貨膨脹減少法案(IRA)的激勵措施,美國電動車電池工廠的投資激增,超過30億美元的贈款和補貼已到位,以加速國內電動車製造,重點是建造電池產能和翻新面臨關閉威脅的組裝廠。擴大充電站網路也是當務之急。

目前,限制中國進口的努力主要集中在執行《美國-墨西哥-加拿大協議》(USMCA) 下的本地含量規則,以及限制 IRA 下的電動車購買補貼範圍。IRA 僅在以下條件下向電動車購買者提供7,500美元的稅收抵免:(1)最終組裝必須在北美完成;(2)50%的電池組件價值必須在北美生產;(3)40%的關鍵礦產價值來自美國或自由貿易協定國家;(4) 到2027年,關鍵礦產份額將升至80%。

2024年1月,美國發布新規則,限制使用「受關注的外國實體」的內容。根據這些規則: (1)中國製造的電池不符合 IRA 稅收抵免資格;(2)從2025年起,同樣的限制適用於關鍵礦物;(3)FEOC 的企業持股門檻僅 25%。

新一輪關稅上調將大幅增加中國進口成本,長期影響投資流動。儘管美國對供應鏈進行投資,但在未來幾年內,汽車行業可能會繼續依賴中國電動車電池,這意味著汽車製造商將需要吸收關稅或將成本轉嫁給客戶,從而提高電動車價格。雖然美國目前並未大規模進口中國純電動車,主要是因為美國對中國製造的汽車徵收關稅以及其他限制。

然而,中國汽車可能透過對第三國(尤其是墨西哥)的投資進入美國。墨西哥不僅與美國接壤,而且還融入USMCA供應鏈。舉例來說:通用汽車、福特、寶馬和奧迪目前都在墨西哥生產電動車。中國比亞迪正在墨西哥物色建造生產設施的地點,然後將汽車跨境出口到美國,以避免關稅。如果不採取政策應對措施,中國的電動車很可能會透過直接出口或透過從墨西哥等第三國再出口或投資間接進入美國市場,這可能只是時間問題。

二、歐盟對中國進口的電動車進行反補貼調查

歐盟委員會於2023年10月對從中國進口的電動車發起反補貼調查。那麼歐盟委員會可能會從即日起至2024年7月3日期間隨時對原產於中國的電動車進口徵收臨時反補貼稅,並於 11 月初徵收最終關稅。2024年3月,歐盟委員會要求歐洲海關當局追蹤從中國進口的電動車,這表明歐盟委員會可能在不久的將來徵收臨時關稅。

此次反補貼調查是歐盟委員會在沒有業界正式投訴的情況下依職權啟動調查,這在此類案件中是罕見的。其次,歐洲汽車產業對歐洲經濟影響大,汽車產業佔歐盟GDP的7%和製造業就業人數的8.5%,可能會讓底下的成員國抵制此項調查,嚴重依賴中國市場的德國汽車製造商因擔心中國方面可能對其進行報復而反對該計劃,而對中國市場影響較小的法國汽車製造商則支持該計劃。第三,此次調查是基於從中國進口廉價電動車可能在未來對歐洲製造商造成損害的威脅,而不是評估這種損害已經發生。最後,該調查可能是近年來此類案件中最具政治性的案件,歐盟委員會的調查重點是比亞迪、吉利和上汽這三大中國汽車製造商,而不是特斯拉等西方汽車製造商,特斯拉從中國向歐盟出口的電動車比其他任何生產商都多。

目前,歐洲和中國的電動車市場存在巨大的價格差異,這鼓勵生產商將汽車從中國出口到歐洲。飽和的中國市場的激烈競爭導致了價格戰,並迫使製造商提高效率以追求更低的生產成本。例如,福斯(Volkswagen)汽車的 ID.4 車型在歐洲的價格比在中國高出近50%。對於比亞迪等中國生產商來說,價格差距更大,差距高達93%~112%,因為比亞迪試圖透過在歐盟提高產品價格來彌補在中國的利潤擠壓 (如表三所示)。但隨著出口的回升,其中一些價格差異可能會隨著時間的推移而縮小。中國和外國製造商越來越多地利用中國更便宜的勞動力和能源價格、更發達的電池生態系統以及政府補貼,在中國為歐洲和第三方市場生產。

表三 福斯和比亞迪在德國與中國的電動車價格比較

單位:歐元

資料來源:Rhodium Group

反補貼調查的目的,並不是要讓中國生產並在歐盟市場銷售的電動車無利可圖,而是要確定中國的出口競爭力是否建立在補貼的基礎上。就該公司的汽車利潤而言,對比亞迪的 Seal U 徵收 30% 的關稅遠遠不足以在歐盟和中國之間創造公平的競爭環境。根據美國經濟研究公司「榮鼎集團」(Rhodium Group)的研究[註2],30%的關稅仍將該公司在歐盟的利潤相對於其在中國的利潤高出15%(4,700歐元),這意味著對歐洲的出口仍將具有高度吸引力。此外,這一水準的關稅將為比亞迪提供降低價格的空間,以贏得歐洲市場份額。研究亦指出,針對在中國和德國銷售的其他幾款車型的分析表明,即使徵收 30% 的關稅,許多中國電動車車型仍將享受強勁的歐盟利潤溢價。

簡而言之,為了對付像比亞迪這樣強大的生產商,使其出口到歐洲市場的商業模式失去吸引力,可能需要提高約45%甚至55%的關稅。然而,15-30%的關稅可能會消除寶馬或特斯拉等外國企業的商業模式,這些企業將中國作為向歐洲出口的基地。以BMW的iX3 SUV為例,歐盟的溢價(考慮到運輸等相關成本後)僅為9%,這意味著如果關稅高於9%,該公司在歐洲的銷售收入將低於在中國的銷售收入。這也意味著,設定在較高範圍的關稅可能會破壞寶馬、本田和福斯等公司未來擴大將中國作為歐盟市場出口中心的計畫。外國和中國生產商之間的價格差距可能是由於兩個主要因素造成的:中國生產商比外國生產商獲得更多補貼,儘管兩者都受益於中國政府的支持;中國公司的垂直一體化程度更高,可以比外國生產商以更低的價格購買產品。

整體來看,歐盟對中國電動車進口徵收的關稅不太可能高到足以減緩中國汽車製造商市場份額的成長,迫使歐盟考慮其他工具來保護歐洲的汽車工業,如考慮引入基於環境足跡、勞工權利、網路安全和數據安全等因素的標準。

三、美國總統大選對汽車產業之影響

根據經濟學人智庫(EIU)的研究報告指出,2024年美國總統大選的結果將影響汽車產業的政策,包括汽車排放立法的嚴格性、對電動車轉型的激勵支持以及貿易政策。這可能會改變汽車供應鏈和貿易流向以及美國對關鍵技術的投資。搖擺州密西根州(美國汽車工業的傳統發源地)對總統選舉至關重要,並可能影響汽車產業的政策。總部位於密西根州底特律的美國汽車工人聯合會(UAW) 已支持拜登在11月連任。鑑於政策的不確定性,包括通用汽車和福特在內的主要汽車製造商推遲了重大投資決策,直到選舉結果公佈。

汽車排放標準是決定美國電動車採用速度的關鍵,並且可能會受到即將舉行的美國總統大選的影響。未來幾個月,美國環保署(EPA)將發布2027年和2032年車型的最新排放標準。擬議的法規是歷來最嚴格的,要求到2032年新型輕型車輛的碳排放量在2026年的基礎上減少56%,從2027年車型年的排放量減少18%開始。根據汽車創新聯盟的數據,汽車製造商若不遵守這些規定,將在2027至2032年間支付約140億美元的罰款。

在選舉年,擬議的環保署法規將成為政治焦點,一些汽車公司希望推動不太嚴格的排放標準,以避免處罰。此外,加速轉向電動車可能減少汽車製造業的就業機會,因為電動車製造所需的勞動力比內燃機汽車少。鑑於密西根州在選舉中的重要性,拜登政府可能會在11月前放寬規則。即使在選舉後,拜登政府也可能實施較為溫和的排放法規,或者在共和黨獲勝時,可能會無限期推遲法規。川普反對電動車,可能會完全取消汽車排放標準,如同他在2020年所做的那樣。如果法規仍然生效,汽車公司至少需要在2027年遵守,影響2028年以後的車型。

川普反對電動車,共和黨可能取消或減少電動車的稅收抵免,包括新車和二手車最高7,500美元和4,000美元的抵免。如果民主黨連任,這些稅收抵免將繼續存在,以實現拜登的目標:到2030年電動車佔新車銷售的一半。共和黨若勝選,這些稅收抵免將面臨風險。2023年10月,共和黨向參議院提出「結束電動車納稅人補貼法案」。共和黨可能利用預算調節程序修改IRA,取消激勵措施可能改變汽車供應鏈,促使製造商從美國境外尋求更便宜的材料。

在貿易政策方面,川普計劃對所有進口產品徵收10%的關稅,可能影響與主要貿易夥伴的關係。德國汽車製造商對美國的出口將受影響,但川普可能為日本、韓國和歐盟等國提供豁免。他還可能維持與加拿大和墨西哥的USMCA免關稅貿易,該協定將於2026年審查。

總體來看,無論哪個政黨勝選,都不太可能獲得壓倒性多數,可能導致立法進程緩慢,限制激進政策的範圍。政策不確定性和關稅威脅將導致企業投資決策延遲,對汽車產業造成壓力。

對台灣電動車產業影響

一、台灣電動車發展現況

我國運輸部門西元2021年溫室氣體排放量約為35.46百萬公噸二氧化碳當量(MtCO2e),占總體排放量約11.9%。運輸部門排放來源主要為公路運輸,占運輸部門總排放量 96.7%;爰此,將推動公路車輛低碳或零碳化為運輸淨零排放之首要路徑,近期國際上淨零排放在運具能源轉型方面,係以電動車取代傳統燃油車為主要之發展趨勢。

根據「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」,為達成2050年電動車等低碳車輛成為道路上之主流運輸工具,不論載客或載貨,均須採用當代最低碳或零碳運具的願景,我國規劃於2040年達成所有新售小客車均為電動車;依此目標,2030年電動小客車新車年銷售量占所有小客車年銷售量之比例須達30%,2035年則須達60%。

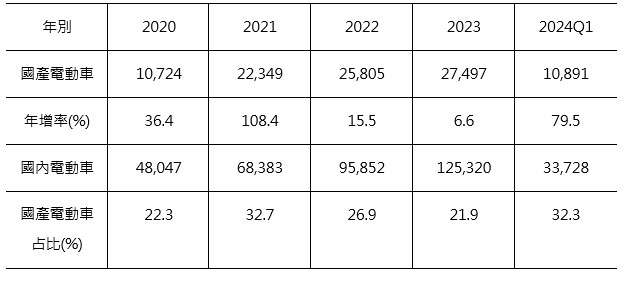

鑒於我國中央政府對於電動車的購置補貼政策有所規劃,加上已同步提高對車廠的平均油耗標準,又全球減碳趨勢顯著,使得國內汽車製造商積極導入油電車款或純電動車進行研發與生產,車商及經銷商亦同步增強電動車的行銷量能,有助於增加民眾對電動車的接受度,故根據車輛公會統計資料顯示,2023年國產電動車之銷售量為27,497輛,年增6.56%,惟因進口車的到港數量已恢復常態,且Tesla、BMW等國際品牌的電動車款訂單能見度清晰,致使進口車的銷售量成長幅度更為強勁,故2023年國產電動車之占比僅為21.94%,相對2022年下滑4.98個百分點(詳見表四)。

至於2024年第一季,受惠於裕隆代工製造旗下納智捷品牌的n7於2024年3月開始小量出貨,加上三陽的Tucson NX4油電車款持續熱銷,國瑞的油電混合車銷售力道維持高檔,帶動2024年第一季國產電動車銷售量達10,891輛,較2023年同期大幅上揚79.51%,且占比回升至32.29%。

我國電動車銷售市場以油電混合車占比居多,主要係受日本母廠積極研發油電混合車所影響,因此和泰及國瑞向日本母廠要求導入電動車於國內進行組裝或代理進口之車款多以油電混合車為主,且當前我國油電混合車銷售市場情況與燃油車銷售市場相近,以國瑞、Lexus 、Toyota為主要品牌,故2023年及2024年第一季此三大品牌皆為我國油電混合車的銷售主力。不過隨著國際大廠在汽車零件供應鏈的困境解除,以及電動車之研發量能持續提升後,2024年第一季Mercedes-Benz的油電混合車掛牌數超越國瑞,成為排名第一之品牌。不過三陽也受惠於向現代汽車爭取導入Tucson NX4油電車款生產,並受到消費者喜愛,從而於2024年第一季成為油電混合車掛牌數第五大之車廠[註3]。

表四 台灣電動車銷售量概況

單位:輛、%

資料來源:車輛公會、公路總局統計網,台經院產經資料庫整理(2024年5月).

二、台灣電動車產業鏈

電動車產業主要分為三大類,分別為電池、電機、汽機車。在零組件方面,根據 Digitimes 研究資料指出,電動車成本中最高占比為電池系統(40~50%),其次為驅動系統(15~20%)、車身及底盤(16~18%)等三大系統,約占整車成本的八成。

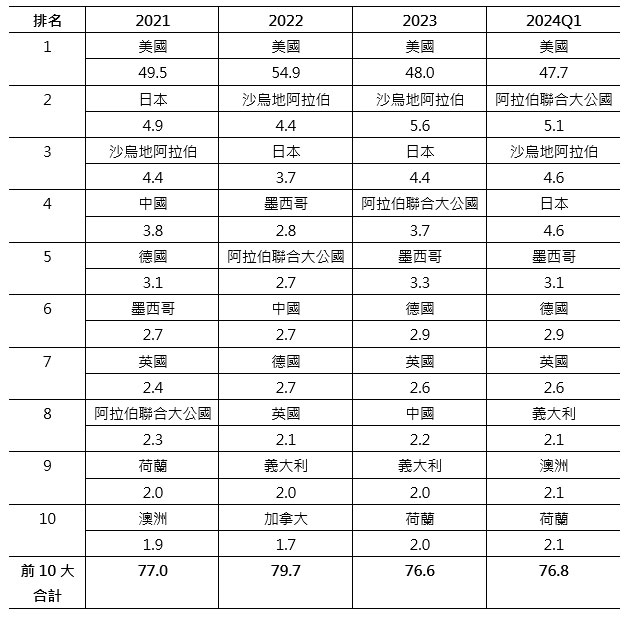

美國長期以來係我國汽車零件及車體製造業的主要出口國(詳見表五),受到近年美中關係緊繃之影響,加上美國推動IRA法案後,加速本產業的業者前往北美或其他海外地區進行設廠,以利下游車廠客戶可獲得後續補貼,並維持對本產業產品的拉貨力道。包含積極布局電動車零件,且北美客戶占總營收比重達60%的和大,於2023年9月宣布正式啟動美國新墨西哥州投資設廠計畫,預計投資15億元,並可望於2025年第二季投產、量產,目標於2027年開始獲利。而倉佑亦隨著多角化經營等策略發展,於2023年8月處分中國無錫廠,並前往馬來西亞設立新廠,同年11月其轉投資馬來西亞子公司也正式完成登記。而汽車水箱零件業者吉茂的墨西哥新廠,則可望於2024年第二季正式接單、量產,為其挹注營收及營運成長動能。

在進口方面,2023年台灣汽車零件及車體製造業從中國進口比重僅7.2%,排名第三,低於日本(27.7%)與德國(25.7%),不過若只單看汽車零件製造業,從中國進口比重就達到27.1%,排名第二,與排名第一的日本(27.2%)相當接近。顯示隨著中國當地汽車供應鏈的出貨速度陸續走揚,有助於提升台灣車廠在採購關鍵零件的掌控程度,包含自動變速箱等,加上車廠為延續車市熱絡買氣,除高價車款外,亦針對部分平價經典車款進行促銷,因而對自中國進口的低價零件維持穩定需求,包含其他機動車輛之零件及附件等。

隨著中國逐步提高零件國產化比例,台廠供應商面臨新風險。瑞銀證券報告顯示,比亞迪一款名為海豹的新能源車約75%的零件為自產,總成本比上海生產的同級別特斯拉Model 3低15%左右。儘管台廠生產彈性大、擅長少量多樣,具備競爭力,且短期內影響有限,加上車廠零件認證時間長,不少台廠與車廠共同開發設計,成為獨家供應商,不易被替換。但中長期來看,面對中國車市競爭激烈及政策扶植本地企業的風險,台廠需要加深合作關係並分散風險,通過提前佈局調整,避免過度依賴單一市場[註4]。

目前台灣廠商投入電動車上游材料者眾,但因專利技術與資源需求龐大,因此投入上游材料之廠商,背後多有集團資源挹注,如台塑鋰鐵材料,由台塑集團與長園科技合資成立,主要研發氧化鋰鐵磷正極材料,中鋼旗下的中碳與永裕轉投資的新永裕,則專注投入負極材料生產;也有廠商是透過研究法人機構技轉方式取得技術,如泓辰電池材料,由母公司宏瀨科技透過工研院以技轉方式,取得正極材料技術,主要生產磷酸錳鐵鋰。此外,供應電動車電池正極材料之台灣廠商,還包括康普和美琪瑪。康普主要生產電池正極材料化工原料之一的硫酸鎳,美琪瑪為台灣少數的鈷系列化工廠,主要產品為鋰電池正極材料原料如硫酸鈷與硫酸鎳等。

目前我國的電動車產業供應鏈,從上游的材料、零組件/模組、次系統/系統,到中下游的系統整合、整車與銷售服務,各領域都有廠商投入,惟仍以零組件/模組生產為主,僅少數領導廠商具備提供整合智慧解決方案的能量。台廠是特斯拉電動車是最早的零組件供應商,包括富田電機的馬達、致茂的電控系統、貿聯的連接線等。我國業者持續透過赴美墨投資、出口拓銷、技術合作等方式,在材料、零件與模組、次系統與系統、整車等各產業環節,布局美國電動車市場與供應鏈[註5]。

表五 台灣汽車及其零件業出口比重前十大國別排行榜

單位:%

資料來源:中華民國海關進出口磁帶資料,台經院產經資料庫整理

結論與建議

近年來中國電動汽車出口大幅成長且積極拓銷海外市場,引發歐、美等主要國家關注並接連築起貿易壁壘因應。從台灣電動車供應鏈與出口相關數據來看,台灣汽車及其零件業外銷市場仍以美國市場為主,出口美國的比重接近五成,而出口到歐洲市場(德國、英國、義大利、荷蘭和波蘭)的比重也有一成左右,出口到中國比重僅有2~3%。在進口市場方面,台灣進口汽車零組件主要國為日本與中國,然中國提高零件自製率已是政策方向,對台廠供應商來說,可能會是一個新的風險。

全球電動車市場持續成長,已經成為台灣車用零配件廠的新戰場。不過在美國有特斯拉、中國有比亞迪的情況下,押寶哪邊都有風險,選擇分散布局才是王道,尤其在美國前總統川普任內美中貿易戰後,許多產能轉往東南亞就近供應中國市場,現在則要朝向北美市場。如汽車零件廠堤維西及世德已於2023年就通過在美設廠投資案,這兩家皆購買現有廠房,節省建廠費用,只需設備進駐即可快速投產,預計最快於2024年底就可投產;切入特斯拉電動車供應鏈的和大,也決定赴美國新墨西哥州設廠,就近供應滿足客戶需求;汽車水箱與散熱系統零件廠吉茂,則進駐緊鄰美國的墨西哥。

儘管已有不少台灣廠商將切入電動車領域列為未來重點策略發展方向,然汽車產業百年來因耐久、安全及測試程序之考量、形塑完整嚴謹之供應鏈體系,若干大廠投資多年仍不得其門而入;同期間也有廠商默默進入電動車產業鏈,加上汽車產業重資本,大者恆大是全球必然趨勢。因此,電動車將成為下一個主要國家地緣政治主戰場,台商在面對美歐中電動車之爭,如何透過自身優勢再創新的商機。因此,本文對企業建議:

(一) 美中關係緊繃,為分散風險,台廠應積極布局其他海外地區之投資

美國長期以來係我國汽車零件及車體製造業的主要出口國,受到近年美中關係緊繃之影響,加上美國推動IRA法案後,加速汽車零件及車體製造業的業者前往北美或其他海外地區進行設廠,以利下游車廠客戶可獲得後續補貼。如北美客戶占總營收比重達60%的和大,於2023年9月宣布正式啟動美國新墨西哥州投資設廠計畫,預計投資15億元,並可望於2025年第二季投產、量產,目標於2027年開始獲利。而倉佑亦隨著多角化經營等策略發展,於2023年8月處分中國無錫廠,並前往馬來西亞設立新廠,同年11月其轉投資馬來西亞子公司也正式完成登記。而汽車水箱零件業者吉茂的墨西哥新廠,則可望於2024年第二季正式接單、量產,為其挹注營收及營運成長動能。

(二) 資金雄厚的台商可考慮採取直接收購國外汽車供應鏈廠商

歐洲和日本的汽車產業擁有眾多供應鏈廠商,有些因為母公司的策略調整或傳承問題,可能會釋出控制權。台灣企業可以透過收購股權來獲得供應商身份。例如,友達在2023年10月以6億歐元收購了德國BHTC的控制權,進入車廠一級供應鏈,拓展智慧移動生態圈。同樣地,鴻海在2023年7月宣布以5.6億歐元收購德國ZF集團旗下事業的50%股權。ZF集團是全球第三大車用零組件一級供應商,透過此舉,鴻海與賓士、BMW、Stellantis等國際知名車廠建立了合作關係。過去,台灣企業在此方面較為被動,多倚賴財務顧問或產業介紹,或者參與國際標案。然而,隨著電動車領域的熱潮,參與者眾多,收購價格不斷攀升,因此無法達成財務效益和策略發展需求。近期,一些大型企業開始採取主動模式,委任財務顧問直接在日本和德國市場尋找並主動接觸具有傳承問題的汽車供應鏈廠商,並使用未公開模式進行交易,避免資訊公開和同業競爭[註6]。

(三) 配合電動車朝向輕量化與平台化趨勢,台廠應及早布局爭取商機

隨著電動車產業的進入門檻降低,除了傳統車廠外,已有眾多新創公司、ICT公司紛紛加入電動車的供應鏈,而競爭者增加後,使得各車廠對於電動車研發的TTC(Time to cost)與TTM(Time to market)兩大要素須快速降低,以利增強自身優勢。

台灣汽車零組件主要以外銷為主,因應節能減碳議題與新興市場成長,電動化汽車零組件與輕量化汽車零組件深具發展前景,台灣廠商宜就產業優勢,即早布局爭取商機。輕量化是重要的科技發展方向,美國和中國這兩大經濟體推出減輕汽車重量的新規定。中國政府規定汽車必須在2020年至2025年間減輕15%至30%的重量,而美國則祭出了更嚴格的汽車油耗標準。這些政策的實施推動汽車輕量化成為世界趨勢。精確已獲得多家整車廠的輕量化鋁電池盒訂單,而英利則與全球最大電動車廠合作,在中國供應駕駛艙輕量化骨架。

在平台化方面,以全球市場為舞台的國際車廠於車輛開發上,為因應各地區的消費者截然不同的喜好,同時考量降低成本的情況下,平台的使用以及模組標準化概念日漸重要。以鴻海為例,鑒於研發電動車涉及跨領域技術,因此鴻海積極發展開放式研發平台 MIH,集結超過2,700家的企業會員,涵蓋73國家/地區,建構電動車生態系,以利降低開發成本與時間。此外,鴻海就過往經驗,認為當產品需求過大時,須將品牌與製造分開,因此鴻海利用自身優勢,以代工業務、CDMS(委託設計製造服務)模式跨入電動車產業,目前也已發展出Model C、Model T、Model B、Model V等標準化車款。

附註:

- You Wang,” US and Europe:2 Different Approaches to Restricting Chinese EVs,” The Diplomat, 2024.04.19.

- Gregor Sebastian、Noah Barkin and Agatha Kratz,” Ain’t No Duty High Enough,” Rhodium Group, 2024.4.29.

- 陳盈璇,《2024年我國電動車產業分析》,台灣經濟研究院產業資料庫,2024.05.13

- 馮欣仁,「比亞迪台廠供應鏈 無近憂但有遠慮!中國拉高汽車零件自製率,相關族群能繼續沾光?」,財訊695期,2023.09.

- 杜業榮,「美國電動車市場與我國產業布局策略」,台灣經濟研究月刊47卷4期,2024.04.

- 黃俊榮,「台廠跨入電動車產業模式觀察」,工商時報,2024.02.19.