中國對台政策演進與影響

2018年05月 | 下載本篇文章PDF檔、簡報PDF檔摘要

中國對台政策的演進,從1949年「武力解放」到1978年「和平統一」,尤其2006年以後的讓利交流、2014年「三中一青 」到2017年「一代一線」,顯示對台政策由「武力統一」已轉向「以經促統」。而自今年2月底公布惠台31項政策以來,陸續帶動福建、廣東、北京、上海等各地方政府宣布相關惠台措施。這波惠台的主力在於吸引台灣菁英人才,若長遠來,人力資源是否成為兩岸企業競爭力消長的轉折點,衝擊到未來台灣經濟對外的永續發展動能與機會。因此,企業除了透過公司內部培訓外,也要善用產學研合作,共同推動務實、彈性化的產學合作戰略,減低人才斷層帶來的威脅。

一、前言

中國對台政策的演進,從1949年國共內戰後,強調「武力解放」台灣政策,到1990年代招商引資、2006年以後的讓利交流行為,如開放陸客來台、ECFA及服貿協議簽訂,2014年的「三中一青

」及2017年推動「一代一線 」,顯示對台政策由「武力解放」已轉向「以經促統」,且近幾年對台的策略仍維持此方針不變。

以目前政策內涵來看,由中國領導人習近平在去年的十九大中,宣示要與台灣「分享大陸發展機遇」,並「提供與大陸同胞同等待遇」,今(2018)年2月底即宣布《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》,這31項措施中有12項是在投資與經濟合作領域上,加快給予台資企業與中國企業同等待遇,另19項則在金融、醫療、教育、出版、影視、農業、民間社團等多個領域,逐步為台胞在中國學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞的相同待遇,藉此吸引台灣企業及人才前往中國發展。

此措施一出,是否會導致80年代產業西進一樣,再度形成一波人才西進的熱潮?尤其後續如福建、廈門、北京、上海等各地政府也紛紛公布其措施,包括產業、財政、金融、就業、醫療、文化、生活等面向,其涉及的領域不僅範圍之廣、手筆之大、滲透力之深,可能對國內產業未來人力需求產生相當程度的影響。因此,本文的目的是透過經濟及歷史等因素的呈現,來分析促使中國「對台政策」產生演變的情況,進而瞭解其可能對台灣的影響程度。

二、中國對台政策演變

中國的「對台政策」係自1949年國共內戰,國民政府退居台灣之後開始,最早是強調「武力解放」政策,其後又提出「以武力解放為主,和平解放為輔」政策,到1960年代調整為「以和平解放為主,武力解放為輔」的政策,到1970年代末期,中美建交後,中國發表「告台灣同胞書」,對台政策則出現重大轉變,首次提出「和平統一,但不承諾不使用武力」。以下綜整相關政策演變及政經情勢表現:

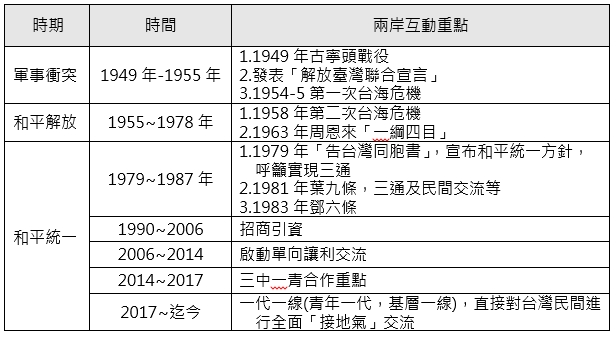

表1 中國對台政策演變

資料來源:本文自行整理

(一) 軍事衝突時期(1949年-1955年)

兩岸分治後,1949 年10 月金門古寧頭戰役後,中國意識到渡海作戰的困難,即將「血洗台灣」口號更改為「武力解放台灣」。1950年韓戰爆發後兩岸維持平和,直到韓戰告一段落後,1954年8月中共各民主黨派各人民團體發表「解放臺灣聯合宣言」,同年9月爆發第一次台海危機,這一階段期間為兩岸之間軍事衝突互有傷亡最嚴重的時期。

(二) 和平解放時期(1955年至1978年底)

第一次台海危機後,因台美簽訂共同防禦條約、以及蘇聯不支持中國對台動武,加上中國正值推動”大躍進”的社會主義建設運動,需要大規模從事經濟建設的環境,也不宜與台灣、甚至美國發生大規模的戰爭。因此,中國希望透過國共談判的方式,遂於1955年起周思來總理在不同場合提到要和緩與台灣地區緊張局勢[註1],1963 年更提出「一綱四目」的對台攻策[註2],即台灣必須統一在中國之下,包括軍政、人事、外交及社會改革等四項具體操作方案來進行國共合作,顯示中國對台政策再次從「武力解放台灣」轉變成「和平解放台灣」。但政治外交方面,蘇聯自 1950 年1 月在聯合國提案由中國取代我國常任理事國席次,直到1971 年如願,這期間內猶未完全消除兩岸的軍事對峙,除了在外交上爭取真正法統的角力,也在1958年發動八二三砲戰(第二次台海危機),而後我國在1971 年退出聯合國及1978 年與美國斷絕邦交之後,政府立場也未鬆動。

(三) 和平統一台灣(1979年初至今)

1.1979到1987年和平共處

中美建交後,中國旋於1979年由「人大常委會」發表「告台灣同胞書」,首次宣布和平統一方針,呼籲兩岸就結束軍事對峙狀態進行商談,並且實現通航、通郵、及發展貿易(三通)。1981年9月人大委員長葉劍英提出「進一步闡明關於臺灣回歸祖國實現和平統一的方針政策」(「葉九條」),建議兩岸三通、民間交流,以及台灣列為特別行政區,享自治、保留軍隊等。1982年起鄧小平陸續提出「一個國家、兩種制度」(一國兩制)概念,包括國際上只能中華人民共和國代表中國;兩岸應該透過國共會談達成統一;統一後,台灣作為特別行政區,可以與中國實行不同的制度,享有高度自治,並且擁有立法權和司法權,終審權不需要到北京,同時可以擁有軍隊等。

1983年後,中國沒有進一步提出新的對台政策與措施。1980年代期間,兩岸皆專注內政問題,中國集中精力進行經濟改革與實行門戶開放政策,期間還爆發1989年的天安門事件;台灣則忙於推動民主化的政治改革。由於兩岸沒有正式的官方接觸、也沒有直接的對抗,兩岸相安無事將近十年。

2.1990年代招商引資

1980年代末,江澤民朱鎔基體制時代「招商引資式優惠臺胞政策」,以1988年7月公布《鼓勵台胞投資的規定》給予等同外資優惠,1994年為了全面推進兩岸經濟交流與合作,公布《國務院關於進一步發展海峽兩岸經濟關係若干問題的決定》明確規定台商投資的領域、專案、方式,採取『同等優先、適當放寬』的原則

。1995年江澤民提出「和平統一分兩步走」,先在「一個中國」原則下,正式結束敵對狀態,進行談判,並達成協議,但仍「不承諾放棄使用武力」;大力發展兩岸經濟交流合作,切實維護台商權益,加速實現直接“三通”等。(江八點)

3.2006年啟動單向讓利交流

胡錦濤溫家寶體制時代,2006年首屆兩岸經貿論壇推出的「促進兩岸交流合作、惠及台灣同胞的15項政策措施」,算是第二階段「單向讓利式」的惠台政策,包括國務院批准台灣農產品准入品項擴大及銷售困難時部分實行零關稅、擴大水產品銷售等3項政策措施,另12項包括兩岸農業合作、台灣蔬果採購及銷售、運輸成本等優惠、教育、觀光、台胞簽注點、工作資格及醫療等領域的開放。2009年揭示新的「胡六點」中,雖內容上不明講統一,但從經濟合作、文化交流、人員往來等增進彼此利益,爾後兩岸的江陳會談,更啟動兩岸經濟合作架構協議(ECFA)的協商,不僅涵蓋早收清單的石化、機械、紡織品及汽車零配件等產業,期間也運用政府採購、定期與台灣民間農戶果漁契作採買、重點群體觀光的擴大分散、促進民間交流訪問等多元方式,中國大方的讓利主動尋求打破兩岸雙向交流的障礙,動員龐大雄厚的經濟利益以期待爭取台灣民心。[註3]

4.2014年「三中一青」合作重點

而習近平上台後,對台的「三中政策」(中小企業、中低階層、中南部民眾)更被列為核心重點,但2014年3月「太陽花學運」後,在兩岸交流合作降溫及服貿協議遲遲無法生效下,對台政策的重點工作開始作出相對應的調整,逐步轉移至所謂的「三中一青」,即「中小企業」、「中低階層」、「中南部民眾」及「台灣青年」。其後,2015年10月29日中國共產黨第十八屆中央委員會第五次全體會議公報中針對兩岸政策及「以互利共贏方式深化兩岸經濟合作,讓更多台灣普通民眾、青少年和中小企業受益」。因此,「十三五規劃」將兩岸經濟合作重點放在「三中一青」,鼓勵台灣青年到中國創業、為台灣中小企業提供優惠政策,作為對台工作重點。

5.2017年「一代一線」工作重點

台灣第三次政黨輪替後,中國為逆轉兩岸僵局,政協主席俞正聲2017年3月全國政協會議提及,加強與台灣「青年一代」和「基層一線」交往交流,厚植兩岸關係和平發展民意基礎。同年6月17日第九屆海峽論壇開幕式上,俞正聲更對「一代一線」進一步的說明,同時發布將鎖定「一代一線」作為促進兩岸交流措施的受益者,取代過往的「三中一青」(中小企業、中低收入、中南部以及青年)。尤其2017年習近平在十九大宣示對台要「分享中國發展機遇」、「提供與中國同胞同等待遇」,2018年2月底即宣布《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》,顯示出中國繼限縮中國觀光客來台旅遊等手段後,跳過官方對談,而直接對台灣民間進行全面「接地氣」交流。

三、對台策略的新進展

今(2018)年2月底《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》(惠台31項措施)後,連各地方政府亦配合積極採取措施,藉此擴大吸引台灣企業及人才前往發展,以下就相關政策做簡要說明。

(一) 惠台政策

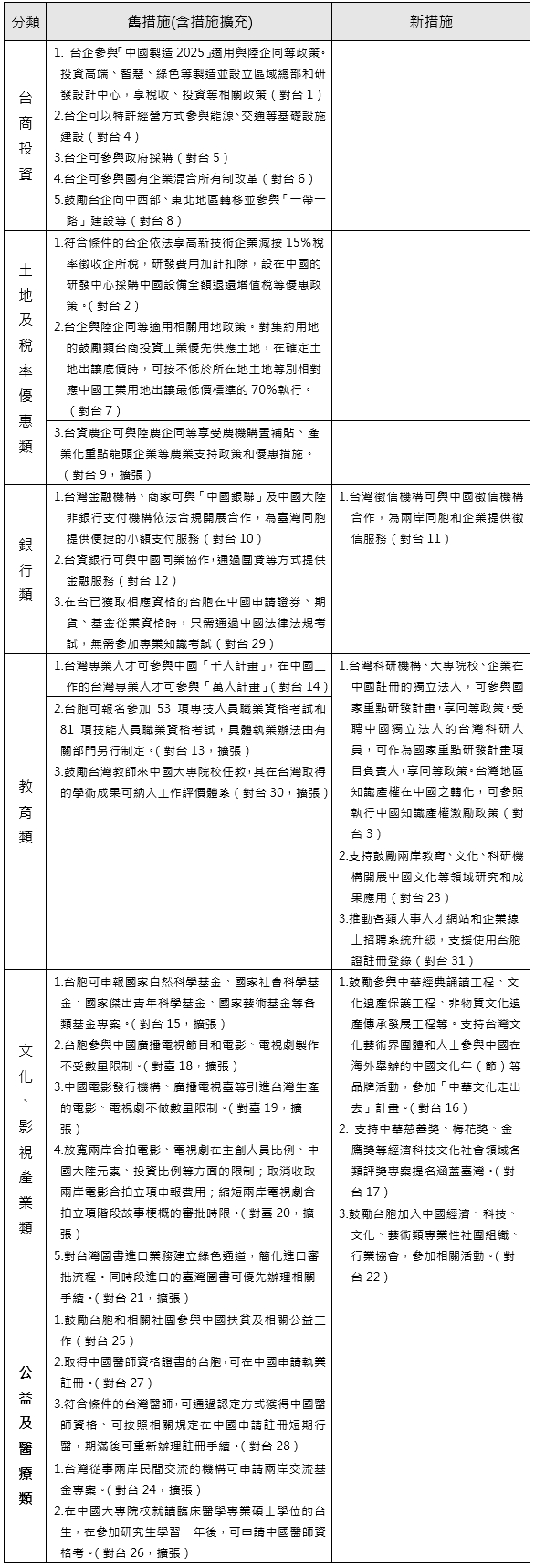

今年2月底中國國台辦、國家發展改革委員會公布的《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》(31條惠台措施),其中前12項和台商有關,包括明確台資企業參與「中國製造2025」、享受稅收優惠政策、基礎設施建設、政府採購和國有企業混合所有制改革等「與中國企業同等待遇」,另19項措施則涉及逐步為台灣民眾在中國大陸學習、創業、就業、生活提供同等待遇,包括開放134項國家職業資格考試,為台灣人取得從業資格和應聘便利、台胞亦可申請「千人計劃」、「萬人計劃」和各類基金項目,並放寬台灣影視、圖書等市場准入限制。若從表2新舊施對照來觀察,這波惠台的新措施主要在教育類及文化、影視產業類,原有措施再予以擴張者主要亦集中在教育類、公益及醫療類的項目中。

表2 惠台31項措施新舊措施研析

註:()為中國本年2月28日公布惠台31項措施的項別,加列”擴張”係指原有措施再予以擴充或放寬相關規定;未列者則為舊有措施。

資料來源:行政院"壯大台灣 無畏挑戰—對台31項措施之因應策略”,2018。

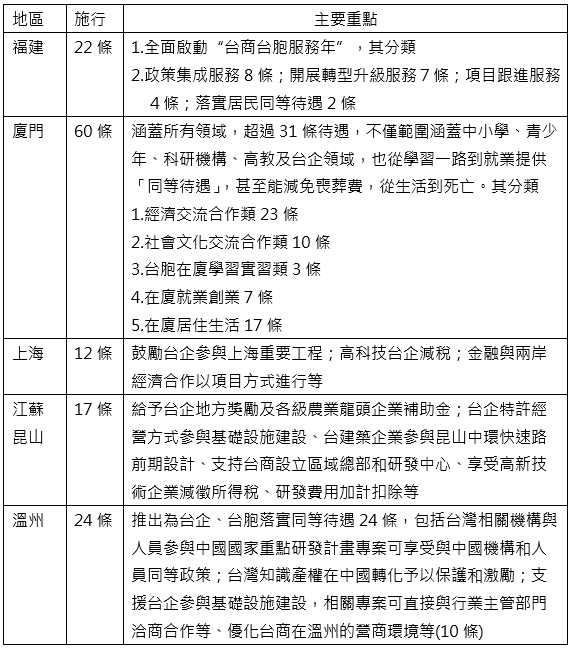

(二) 地方政府

繼「惠台31項措施」發布後,其後續關注焦點應轉向各地方執行面,目前包括福建省3月15日宣布「台商台胞服務年」21項措施涵蓋政策集成、開展轉型升級、開展項目跟進及落實居民同等待遇等服務,廈門4月率先加碼成「惠台60條」,層面最為廣泛。此外還有江蘇、浙江、上海等省市對台灣學術、教育人才強力拉攏策略下,亦積極媒合我國博士、專業人士赴陸就業,相關作為整理如表3所示。

1.福建全面啟動“台商台胞服務年”

為加快推進閩台經濟、社會融合發展的實際行動,福建省在3月15日宣布啟動”台商台胞服務年”活動,包括四大類共21條服務措施。其中提供政策集成服務8項、開展轉型升級服務7項、開展項目跟進服務4項、落實居民同等待遇2項。而在落實惠台31條措施當中,已有22條在福建先行先試,包括高科技台企享稅收優惠、推動閩台科技合作項目33項(其中4項由台灣負責)、彰銀、合庫分別參與銀團貸款等。

2.廈門市《關於進一步深化廈台經濟社會文化交流合作的若干措施》(以下簡稱《若干措施》)

廈門在3月6日即針對給台胞的同等待遇問題,建議4項加深兩岸經濟文化交流措施,包括解決台胞在中國生活不便情形、允許在台籍醫師在廈開辦診所和門診及在台取得執業資格的建築、諮詢、金融、醫療、語文等專業人士亦能在廈提供專業服務、以及取消報考中國事業單位的資格限制及開放台商准入市場的負面清單等。而4月11日更推出《關於進一步深化廈台經濟社會文化交流合作的若干措施》,即「60條惠台施行細則」。其分為5大部分計60條,包括了經濟交流合作面向23條(1-23條)、社會文化交流合作10條(24-33條)、台胞在廈學習實習3條(34-36條)、在廈就業創業7條(37-43條),以及在廈居住生活17條(44-60條),範圍涵蓋中小學、青少年、科研機構、高教及台企領域。目前結合廈門實際,先行先試率先推出者計33條,如台企和台胞在廈設立企業可以選擇使用美元或人民幣註冊資本、在廈經營活動可享內資企業待遇(第7條)、對無法識別、讀取台胞證信息的系統設備限期升級,實現電子台胞證在廈與中國居民身份證同等使用(第45條);鼓勵台胞在廈擔任調解員、仲裁員、陪審員、緩刑考察員、執行監督員、檢察聯絡員、法律顧問等(第49條);台胞在廈居住期間參照廈門居民標準,可以個人身份參加職工基本養老保險或城鄉居民養老保險(第53條);且為延攬台灣高端人才,廈門提供就業及見習補貼,。碩士以上、工作滿1年後補貼人民幣3萬元(約新台幣14萬元),博士補貼人民幣5萬元(約23萬元);特優人才每年30萬人民幣(約140萬元),最高至150萬(約700萬元)補助,甚至提供減免5項喪葬服務費等。

3.上海市落實12條措施,並擴大台籍博士就業機會

目前上海市已落實12條同等措施,包括:鼓勵台企參與上海重要工程建設,為高新技術台企減稅,在兩岸經濟合作、金融機構合作等方面可以以項目合作的方式先行先試。另舉辦第二屆「台灣優秀博士上海高校交流會」活動,邀請150名台籍博士參加(2017年為117名),媒合對象由上海市擴大至江蘇省、浙江省境內大學,提供更多就業機會。

4. 昆山市《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》先行先試17條

昆山市已先行先試17條,包括支持台商設立區域總部和研發中心、給予台企地方獎勵及各級農業龍頭企業補助金[註4]、享受高新技術企業減徵所得稅、研發費用加計扣除、台企特許經營方式參與基礎設施建設等,另結合近60名台籍專家學者在財稅、貿易、科技、金融、安環、司法等十幾個領域上,協助台企永續發展。

表3中國地方政府主要惠台政策概況

註:僅就有特別發布部分列表,另江蘇、浙江、山東、湖北等省市皆有實施規劃。

資料來源:國務院台灣事務辦公室及各新聞資料。

四、結論

回顧中國對台政策,其堅持的本質仍維持不變,但優惠的對象有所轉變,1980年代末的改革開放後「招商引資式優惠台胞政策」,以《臺胞投資保護法》給予等同外資優惠,2006年起啟動第二階段「單向讓利式」的惠臺政策,優惠對象從台資企業或台商,慢慢轉變針對「三中一青」(中小企業、中低收入、中南部以及青年)、「一代一線」,並運用政府採購、定期向台灣契作民間農戶果漁採買、擴大群體觀光、民間交流訪問等多元讓利方式,近期為「分享大中國發展機遇」、「提供與大陸同胞同等待遇」,影響層面已由產業、向下擴及基層的民眾,舉凡其教育、就業等領域。

像是這波惠台的主力在於吸引台灣菁英或「潛能菁英」,除了透過高校交流給予台籍博士或師資予以「同額人民幣(五倍)待遇」,甚至是「同額美金(三十倍)待遇」;或針對台灣新世代潛能青年菁英,優先給予50萬人民幣獎助創業基金或在百強企業單位實習、就業等,甚至還包括交通費、安家費、教育科研等無所不包,若長遠來,勢必會衝擊到未來台灣經濟對外的永續發展動能與機會。[註5]

瑞士洛桑管理學院(International Institute for Management Development, IMD)公布2018世界競爭力報告,台灣整體競爭力排名全球第17位,較2017年退步3名,不僅表現為9年來最差,退居亞洲第4,也是第3度輸給中國。其主要的關鍵在於台灣人力資源問題,台灣的弱項是人才外流,排名世界第51,高技術人才無法來台排名55,對本地人才的吸引和維持排名45,而本地人才不具國際觀則排第44,這4項排名不僅處於劣勢且還在持續再退步中。面對中國強大的利益誘因,台灣菁英人才赴中國求學、工作熱潮等事件不斷,不禁讓人擔心人力資源是否成為兩岸企業競爭力消長的轉折點[註6]

因此,台灣宜跳脫過去政策皆以利益均霑、普遍性政策作法,要形塑最具特色的產業聚落優勢般,透過整體性的規劃,來創造不同於全球或中國的價值性才能保有台灣的競爭優勢外,企業界面對未來高階人才流失問題,除了透過公司內部培訓外,也要善運用產學研合作,依據產業界需求和性別,與業界、學研界共同推動務實、彈性化的產學合作戰略,以有效彌補人才斷層帶來的威脅,並強化創新創業的能量,增進創業者與研發資源的鏈結,才能增加台灣青年就業機會,避免人才一再流失。

附註:

- 周恩來總理1955年4月印尼萬隆的亞非政府首腦會議、第一屆人大常委會第15次擴大會議表示“中國人民解放台灣有兩種可能性的方式,即戰爭的方式和和平方式,中國人民願意在可能的條件下,爭取用和平的方式解放台灣。”

- 「一綱」即台灣必須統一在中國之下,「四目」包括除外交必須統一於中央外,台灣軍政、人事等委於蔣介石;軍政及經濟建設費用不足之數,由中國政府撥付(當時台灣每年赤字約8 億美元);台灣社會改革可緩,俟協商決定後進行;雙方互不派特務等。

- 林建山(2017.5.31),習近平挫困蔡英文 用窮臺政策作空臺灣,風傳媒,http://www.storm.mg/article/274769。

- 呂佳蓉(2018.4.12),《助台企台胞 溫州推出24條措施》,旺報,計有42家台企累積了地方獎勵8,303萬元人民幣,各級農業大企業得到70萬元人民幣補貼與100萬元人民幣的扶持金等。

- 林建山(2017.5.31),《習近平挫困蔡英文 用窮台政策作空台灣》,風傳媒。

- 孫明德(2018.05.25),《兩岸競爭力消長關鍵:人才》,中國時報。