日本勞動方式改革之研析

2018年08月 | 下載本篇文章PDF檔、簡報PDF檔摘要

日本參議院於2018年6月29日通過「勞動方式改革相關法案」,該法案的主要內容為限制加班時間上限,實現「同工同酬」以化解正式與非正式員工間的不合理待遇,引入高技能專業人員工時豁免制度等,加上2017年3月日本政府編制「勞動方式改革實行計畫」,強調大幅縮短勞動時間、改變勞動方式、改善勞動待遇,讓人們有時間和精力去休閒和顧家,同時對育齡女性的生產和育兒進行支援,保持日本社會與經濟未來的成長活力。顯示日本人的工作狀態將迎接新的轉變,儘管單靠工作方式改革不足以完全改變經濟結構,但它仍是日本需要改變的一個基本要素。面對科技進步與人口結構轉變,未來的工作型態並非由傳統固定工作時間與工作地點來決定,靈活多樣化工作方式是一重要趨勢,政府和企業都應採取更積極主動的措施,重新培訓員工、放寬法規與加強社會安全網。

一、前言

過去幾十年來,過勞一直是日本勞動者的標誌之一,儘管社會一再呼籲改革以擺脫這種文化並改善日本人的工作方式,但現實環境仍未改變,日本仍然是已開發國家中工作時間最長的國家。有鑒於此,日本首相安倍晉三將勞動型態改革作為本屆國會的主要推動工作目標之一,2018年6月29日作為本屆最重要法案的「勞動方式改革相關法案」在參議院全體會議獲得通過。法案的主要內容包括限制加班時間上限,實現「同工同酬」以化解正式員工與非正式員工之間的不合理待遇差異,引入將部分高收入專業職位排除在勞動時間限制對象之外的「脫時間給制度」等,這代表日本人的工作狀態將迎來新的轉變,不過此項改革措施能否成功地改變日本的工作習慣,仍待時間檢驗。

事實上,日本此次勞動方式改革源自於「安倍經濟學」未能取得預想效果。2012年安倍首相二次執政後,提出了名為「安倍經濟學」的三支箭,即「量化寬鬆」、「公共財政擴張」和「經濟結構改革」,但2015年第二和第三季,日本經濟連續兩個季度出現衰退。為此,安倍政府開始調整經濟政策,由之前注重產業到關注人的轉變,於是2015年9月提出「一億總活躍社會」計畫,宣布以“希望、夢想和安心”為主軸的“新三支箭”,包括改善幼兒保健、實現無法進入保育園的等待入園兒童減為零,同時擴大幼兒教育的免費化等內容為主的“構築夢想的育兒支援”,以及以護理員工零離職、居家護理減免、兼顧工作與護理等內容為主的“安心社會保障”[註1]。

無獨有偶,蔡英文總統在上任後也推動多項勞動改革方案,包含研議最低工資法草案內容、擬定《中高齡暨高齡就業專法》草案、強化勞工特休假應貫徹實施等作為。此外,國內勞動部正在研議將薪資水準在公司前15%的具管理職勞工將納入責任制勞工,排除《勞基法》工時與例假日的限制。因此,本研究將借鏡日本經驗,從日本的勞動方式改革之方向,來研析未來的勞動趨勢,可提供台灣未來勞動政策走向之參考。

二、日本勞動方式改革之主軸

在日本,由於出生率下降、勞動人口減少,勞動生產率提高緩慢等原因導致經濟成長停滯。因此,2016年8月內閣改組時成立「工作型態改革部」(Minister

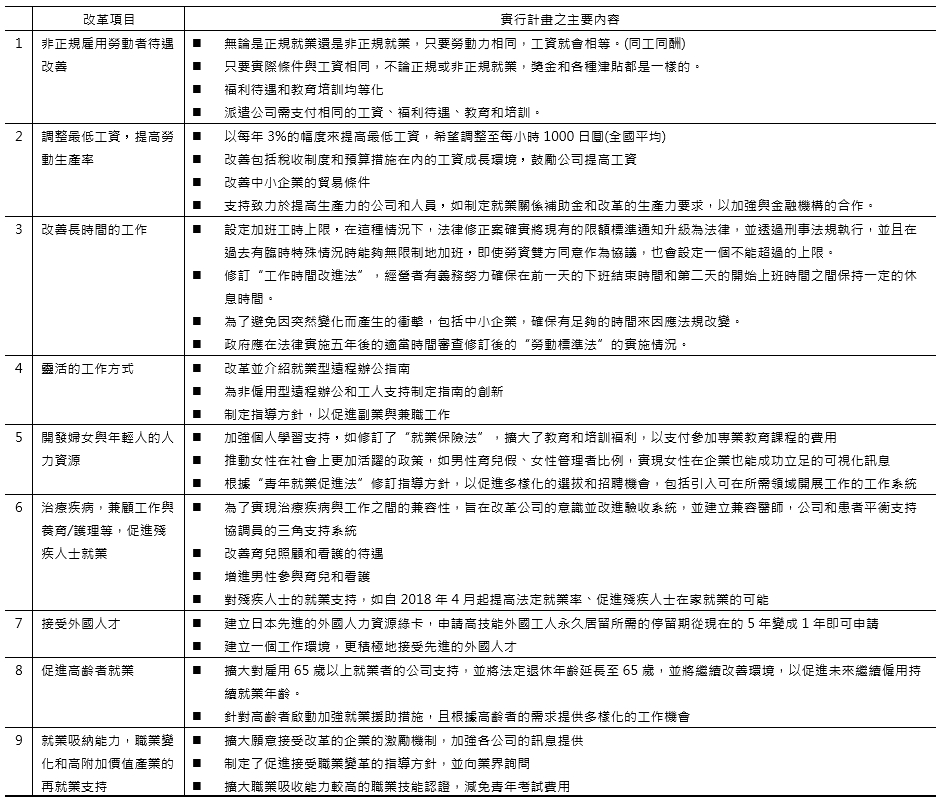

for Working-style Reform),任命加藤勝信(Kato Katsunobu)為大臣,負責推動相關計畫和立法工作,盼能提升日本中長期之經濟成長力。2016年9月,日本成立「勞動型態改革實現會議」,由首相安倍晉三親自擔任議長,他在會議中表示:「這是為改變日本的勞動方式而邁出的歷史性一步。2017年將成為出發點。」歷經十次討論,該會提出九個核心改革項目和推動策略,於2017年3月開始編制「勞動方式改革實行計畫」,政府的目標是從2019年開始實現,改革項目詳如表1所示。

延續「勞動方式改革實行計畫」的方針,日本於2018年6月29日通過了通常被稱為“工作方式改革法”的法律,是安倍晉三首相今年關鍵立法項目之一。該法主要涉及與工作時間和正規和非正規僱員之間待遇差異有關的問題,雖然在某些領域有提供具體指導,但在其他領域卻含糊不清,尚待後續澄清,以下針對現有內容的重點說明之。

(一) 檢討工時制度(大企業將於2019年4月開始實施,中小企業則於2020年4月實施)

1. 允許加班上限:原則上每年360小時、每月45小時,即便有1年720小時的臨時特殊情況可以運用,每月也不能超過100小時(含假日工作)、複數月(2-6個月)每月平均不超過80小時(含假日工作)。

在該法尚未通過前,根據現行法律,每年總計最多6個月,雇主可以根據與僱員的特別協議,僱員的加班時數並沒有限制。事實上,日本長時間工作者的比例遠高於西方先進國家,據統計每週工時超過49小時以上的勞動者比例,日本約21.3%、美國16.6%、英國12.5%、法國10.4%、德國為10.1%,使得這些人很難在家庭與工作中取得平衡。此外,根據日本官方數據顯示,2016年4月至9月期間對10,059個工作場所的監督指導,發現有43.9%個工作場所在加班工作上違反法律,有34.3%的工作場所每月加班時數超過80小時。

2. 強迫員工休假:雇主應給予每年10天或10天以上帶薪休假的勞動者,且必須在指定期限內完成其中的5天(將於2019年4月開始適用)

這個修訂所引起的關注雖不如加班限制,但也是改變日本工作方式的重要一步。據日本厚生勞動省「綜合工作狀況調査」指出,2016年日本勞動者平均有18.1天帶薪休假,但實際使用率僅有48.7%,且大約有10%~20%的工人在一整年內休不到一天。這些數字如此之低的一個原因是,在過去,何時休假的決定完全由員工決定,這意味著員工不能使用年假權利,除非他們特別要求獲得許可。這往往在工作場所營造了一種氛圍,如果他們的同事和上司沒有休假,員工就不願意請假。

而新修訂的法律則規定雇主有義務“強迫”僱員每年至少休假5天,無論他們是否願意。這被視為第一步,希望將帶薪休假的使用率將進一步提高。

(二) 公平對待員工,無論其就業狀況如何 (大企業將於2020年4月開始實施,中小企業則於2021年4月實施)

在經濟全球化的過程中,全世界非正規勞動者的數量呈現持續成長。對於雇主來說,非正規勞動者不僅工資低廉,工時又有彈性,是很方便的選擇,日本當然也被非正規勞動的風潮所席捲。日本非正規勞動者人數逐年增加,從1984年6百萬人、2006年1千6百萬人,到2016年已經突破2千萬人,非正規勞動者占整體員工(不含高階主管)之比重,從1984年的15.3%暴增至2016年的37.5%,且2016年非自願成為非正規勞動者的人數將近3百萬人,占所有非正規勞動者的15.6%。

根據日本官方的調查發現,現在有非正規工作的人占全國勞動力的40%。這些工人的持續增加,通常比全職正規公司員工工資來得低,面臨不穩定的就業前景,有可能透過消費者需求的減弱而阻礙國家經濟的持續成長。這亦可能導致大部分人口缺乏適當的社會保障,因此政府和企業必須認真努力改善非正規工人的工資和其他條件。

其實,非正規工人數量增加背後的一個因素是兼職工人和老年人退休後再就業合同的增加。根據日本衛生、勞動和福利部有關就業形式多樣化的調查,截至2014年10月,日本全國5,240萬工資單中有1,962萬人是非正規工人。其中近69%是兼職工人。雖然約68%的普通全職工人是男性,但約有64%的非正規工人是女性。65歲或以上的人占非正規工人的11.9%,高於五年前的9.1%。同樣的調查還發現,自2011年以來減少全職員工的公司占總數的27.2%

- 超過那年僱用更多正規工人的公司--20.6%。這表明越來越多的公司正在替換正規員工,包括定期合同和臨時派遣工人[註2]。

而新的法律規定禁止在正規和非正規僱員之間處理方面存在不合理的差異,根據該法,雇主有義務在正常僱員和從事相同工作或相同潛在工作範圍的固定期限僱員之間提供平等待遇。此處適用的標準須等行政指南來做進一步說明,預計雇主將會受到政府要求公開部分這些工人間待遇差異的約束。雇主應審查其各種工人的薪酬和福利,以準備實施上述規定。此外,該法還包括與改善派遣工人待遇有關的規定。

(三) 引入“高技能專業人員”工時豁免(將於2019年4月開始適用)

根據新修訂法律,“高技能專業人員”(highly skilled professionals, HSPs)可免於與工作時間相關的法規。 HSP被定義為一個(1)其工作需要高度專業化的知識,並且這種工作的性質和工作時間與工作產品通常不具備高度相關,並且(2)每年所獲得報酬必須超過1,075萬日圓以上。目前有資格成為HSP的工作職責類型還須由相單位再進一步確認,預計HSP將包括諸如金融產品開發商,經銷商,分析師,顧問和研發專業人員之類的專業人員。

表1 勞動方式改革實行計畫之主要改革項目

資料來源: 働き方改革実現会議決定,《働き方改革実行計画(概要》》,2017年3月28日

三、日本勞動方式改革之研析

日本此次勞動方式改革的目標是大幅縮短勞動時間、改變勞動方式、改善勞動待遇,讓人們有時間和精力去休閒和顧家,同時對育齡女性的生產和育兒進行支援,保持日本社會與經濟未來的成長活力。

(一) 善用高齡與女性人力資源,打造安心就業環境

少子高齡化是日本經濟長期低迷的重要原因,甚至被稱之為“國難”。2017年,日本人口淨減少40.3萬人,連續11年減少;20歲成年人僅有123萬人,連續8年占總人口的比例不足1%;勞動人口僅為7,500萬人,預計到2065年跌至4,500萬人。在此背景下,日本企業遭遇40年來最嚴重缺工問題,反映勞動力供給狀況的“有效求人倍數”高達1.5,即3個工作職位只有2個人應聘。此次勞動方式改革的重要內容就是要改善育兒、護理環境以促進女性和老人就業,從而緩解少子、高齡化對經濟的拖累。

在高齡就業方面,日本政府將2020年財政年度定位為集中工作期,加強對65歲以後延長就業和65歲以後的仍持續就業的公司進行補貼措施。此外,政府將透過手冊和良好實踐案例介紹新建立的持續就業延期和退休延期方法,進行商業諮詢和援助,並且重新考慮提高法定退休年齡;在女性就業方面,提高女性在企業中的參與度和活躍度,以充實日本勞動力,如改善保育員和護理人員的待遇,使從業人員能夠兼顧工作及養育子女,亦是重要的育兒扶持政策之一。「實行計畫」預計將保育員的工資提高2%,每月平均提高6千日元,有經驗的保育員力爭加薪4萬日元;看護人員的平均工資則計畫每月提高1萬日元。由於越來越多的現職勞動者為了照料父母等親人而離職,導致勞動力減少。今後日本政府將致力於建立完善的看護體制,為現職勞動者營造安心的工作環境[註3]。

(二) 更靈活與多樣化工作方式

1. 承認兼職、副業

由於日本企業多採「終身雇用制」,員工時常被限縮在單一職位,即使對於時薪人員也多規定「不得兼職」,這點顯然對於企業的活化與人力市場的充分運用造成阻礙,據調查在日本想要從事副業的就業人數有368萬人,但目前不允許從事副業的公司占比高達85.3%。為此,日本政府著手修訂就業規則條例,將「兼職」、「副業」之相關法規,由「原則禁止」更改為「原則同意認可」;對於衍生之保險與加班費的計算方式,亦提供了制定方針[註4]。

但是,鼓勵兼職與副業仍有其風險,因為這和日本政府亟欲改善長時間工作文化有其衝突。此外,當有更多人從事第二份工作所導致的勞動力供應增加也可能對工資產生進一步的下調壓力,這表示日本政府若以錯誤的順序實施相關策略,有可能會導致意外後果產生。尤其是在糾正長時間工作文化的新規定尚未完全到位的情況下就鼓勵就業者尋找二份工作。

2. 為特定專業領域的專業人員引入新的工作方式

關於支持更多樣化和靈活的工作方式的需要,已經為特定專業領域的高級專業人員引入新的工作方式。這些包括免除工作時間,假期和深夜工作額外工資的限制,同時確保採取措施保護員工的健康。雇主認為,基於績效而不是按工作小時數來支付薪酬的方式,將激勵員工更加努力,進而提高生產率。另一方面,許多勞動者反對新方式,聲稱反而會導致過度勞累。

當勞動者不適用加班規定時,工作時間會改變嗎?根據日本學者的一項研究[註5],透過長期追蹤panel資料來分析以前受工作時間規範的勞動者轉移到當前的自由裁量勞動系統或晉升為不受時間監管的經理或主管的工作時間的影響。該研究使用計量經濟學方法,盡可能地將勞動者分為兩組來進行匹配,ㄧ組為適用加班規定的人員,另ㄧ組則不受嚴格時間監督的人員。研究結果顯示兩組的平均工作時間在統計上無顯著差異。但是,當研究把注意力集中在2008年的全球金融危機時期時,可以發現不受時間監控的豁免組工作時間較長。

這隱含著當經濟放緩時,想要節省加班費的公司往往會將工作分配給不受加班規定約束的員工。當經濟以製造業為主導時,若遇到經濟表現不佳,產量自然放緩,工作時間縮短。但是,今天,當服務業在經濟發展占據主導地位時,現有員工的工作時間有可能因經濟處於衰退期間而變得更長[註6]。在現今社會,即使在經濟衰退期間也需要做很多工作,並且企業傾向於在經濟衰退期間分配更多工作給不受加班限制的豁免勞動者。如果將來要考慮更加寬鬆的小時監測,應該認真考慮如何廣泛應用這些新標準。

3. 善用網路科技

利用發達的通訊環境,讓更多需要兼顧家庭的人,也可以進入職場工作。有人需要帶小孩,所以無法勝任全職的工作;有人需要照顧家中失能的長者,所以不得不辭掉原本的工作;有人因為生病需要治療,所以只能待在家中療養,無法朝九晚五的上班。即使這些人有意願工作,有能力工作,但因時間和環境的限制,他們就是無法進入傳統職場。這次的勞動改革,就是希望活用網路,讓這些無法長時間出門的人,也可以用不同的方法進入勞動市場[註7]。因此,本次勞動方式改革實行計畫將修改限於在家工作的就業型遠程辦公指南。

工作方式的改革,或改善過長工時的工作,創建一個可以在任何時間工作,從任何地方的環境,將會是善用物聯網的工作方式來進行變革。這種工作方式的改革不僅會改變工作環境,還會改變工作人員的溝通方式。意味著可以“隨時隨地從任何地方”的工作,由於廣泛使用網路科技,因此基礎設施以及軟硬體的改善也是必要工作之ㄧ,以便能夠從任何地方連上網。

作為一系列工作多樣化的選擇之一,允許更大自由且不限制員工到單一個工作場所或特定時間的工作方式,當然具有提高勞動者福利的優勢。事實上,不可否認更多工作方式可以帶來的好處。但更重要的是,在引入這些更靈活、更明顯、更自由的工作方式時,如果做得不正確,可能會導致生產力下降而不是改善。

四、結論

儘管單靠工作方式改革不足以完全改變經濟結構,但它仍是日本需要改變的一個基本要素。好處是顯而易見的,透過放寬勞動法規,工作方式的改革可以在就業市場中創造更高水準的流動性;當新公司進入市場時,它還可以迫使經營能力較差的公司快速退出市場;以結果為導向的晉升和薪酬可以提高員工的參與度和工作效率,精英不再是看資歷來決定,可以在公司內部以及整個經濟中推動更有效的人力資源分配;工作場所更多的靈活性運用可以幫助許多人延長職業生涯,特別是老年人和面臨生育的婦女。

從本質上講,勞動力市場的結構變化,包括工作方式的改革。如果日本企業完全採用,動態的人力資本管理方法將破壞基於資歷的終身僱用制度之僵化。對於受薪男性來說,工作保障水準可能會降低,否則他們會在傳統制度下享受雇主在整個職業生涯中的穩定薪水。同樣可以想像的是,短期失業率和破產率恐會攀升。不過,如果有效帶動勞動生產力上升,企業部門增加的稅收收入可以吸收衝擊,而日本則轉變為以知識為基礎的高生產力經濟。

更具體地說,面對科技進步與人口結構轉變,未來的工作型態並非由傳統固定工作時間與工作地點來決定,靈活多樣化工作方式是一重要趨勢。政府和企業都應採取積極主動的措施,重新培訓員工,並為其職業生涯的各個階段學習新技能提供機會。此外,政府應放寬法規,鼓勵員工朝向高生產力的目標前進,同時應加強社會安全網,以便那些在經濟轉型期間需要額外幫助急需重塑技能的人。

附註:

- 劉雲,《日本”勞動方式改革”評估》,環球雜誌第4期,2018.02.21。

- The Japan Times,《Plight of irregular workers》,2016.01.05。

- 潘姵儒,《日本—勞動型態改革的九大主題》,經濟部人才快訊電子報,2017.10.11。

- 潘姵儒,《日本—勞動型態改革的九大主題》,經濟部人才快訊電子報,2017.10.11。

- Kuroda, Sachiko and Isamu Yamamoto, “Impact of overtime regulations on wages and work hours,” Journal of the Japanese and International Economies, 26(2), 2012, pp.249-262.

- Genda, Yuji, Sachiko Kuroda and Souichi Ohta, “Does Downsizing Take a Toll on Retained Staff? An Analysis of Increased Working Hours in the Early 2000s in Japan,” Journal of the Japanese and International Economies, 36, 2015, pp.1-24。

- 蔡岳熹,《世紀差別的勞動改革》,民報,2018.01.15。