美中貿易戰後台商回流研析

2018年12月 | 下載本篇文章PDF檔、簡報PDF檔摘要

從投審會資料看出,台商整體對外投資仍持續增加,但對中國投資比重,從2017年44.4%降至2018年前11月的38.2%,而對美國及東南亞地區投資反而增加,顯示台商投資布局的確出現轉變。綜整台商主要因應策略有二,一是強化供應鏈管理,包括產線調整、分散生產基地或透過併購等方式解決產能不足,中長期策略則要轉型升級,包括增強產品研發與服務創新、生產技術或營運模式等。因此,本研究建議,包括企業方面:(1)短期宜從企業內部進行產品關稅規劃,取得減稅利基;(2)從強化供應鏈管理角度,透過IT建立全球運籌管理資訊系統;(3)也可考量配合中國官方經濟轉型政策,順勢升級轉型並強化競爭優勢。在政府方面:(1)強化台灣原產地規定,減低輸美障礙;(2)加強政策穩定性,提供誘因回台;(3)積極參與區域經貿協議,連結全球才能創造新優勢。

一、前言

美中貿易戰自2018年7月份開打以來,包括第一階段清單的818項,8月份第二份清單279項,接連9月份的5,745項清單等,所涵蓋的產品總值已高達2,500億美元,儘管當時大部分都認為美國貿易衝突只是一種逼迫對手中國坐上談判桌的手段,不至於會發動大規模的貿易戰爭,然而就近期情勢發展來看,貿易爭端似乎越演越烈,雖然目前將第三階段清單產品加徵關稅由10%增至明年1月1日增加至25%的施行期限後延90天,然雙方對未來協商內容仍存有相當的歧見,作為全球經濟體最大的兩個國家,貿易摩擦的升溫,將不利全球經濟發展。

中國美國商會和上海美國商會曾在2018年9月份針對430多家在華美企進行問卷調查,結果顯示除了關稅以外,有超過52%的受訪美國企業對中國非關稅報復倍感壓力,包括檢查增加、通關速度放緩以及官僚監督或監管審查的增加等措施。且為應對貿易戰,35%的受訪企業已經或或者正在考慮把生產基地從中國轉移到東南亞等其他國家,有31.1%的受訪美國企業則表示正考慮延後或取消在中國的投資等。

而今年電電公會所做的「2018年中國大陸地區投資環境與產業發展調查」也顯示,在中國的台商因環評標準日漸嚴苛、兩岸關係持續冷淡、反避稅法條款、台灣品牌轉型不易、陸資企業的興起、經商成本日益高漲等因素,不僅已經衝擊到台商的獲利能力,也使台商企業在中國愈來愈難以生存。因此,隨著美中貿易衝突愈演愈烈及中國環境變化,過去轉往中國的台商回台投資的意願增強。到底台商真的因應此波中國環境的重大變革,回台投資了嗎?本文試著從台商在全球產業供應鏈中向來皆扮演著重要角色及面臨的困境,分析台商的現階段投資概況以及未來的布局模式等,作為政府吸納這些台商,使其成為未來經濟發展的新助力。

二、台商對外投資困境與現況分析

(一)台商面對困境

依據電電公會「2018年中國大陸地區投資環境與產業發展調查-高質量發展迎商機」[註1]指出,台商投資中國平均風險值呈現逐年提高的趨勢,由2014年2.508分上升至2018年2.603分。由於六大風險構面的平均值皆較以往來得高,其中投資風險度優劣勢依序為「社會風險」、「道德風險」、「轉型風險」、「法制風險」、「經營風險」及「經濟風險」。由於「經濟風險」指標的評比最差,顯示中國經濟放緩的趨勢之下已經出現若干的風險,連帶地影響到「經營風險」指標評比的提高,讓中國整體投資環境風險日益嚴峻。若再與2017年指標相比較,其分數增加最多的構面為「經濟風險」、「轉型風險」及「道德風險」,其中構面細指標分數增加則以「台商企業在當地發生經貿糾紛頻繁的風險」、「政府助台商轉型升級政策落實不到位風險」及「當地企業員工違反工作紀律之倫理風險」最多,顯示出台商普遍認為政府沒有對企業進行轉型輔導,且在兩岸關係緊張的局勢及中國經濟趨緩之下,可能產生經貿糾紛及員工問題的風險將會提高。

表1 2014-2018年中國投資風險度構面評分與排名

註:指標評分分數愈低表示風險度指標愈優。

資料來源:台灣區電機電子工業同業公會,《2018年中國大陸地區投資環境與產業發展調查》。

若再以46項細指標觀察如表2,投資風險度評比最差十項細指標,其中4項來自「經營風險」構面、3項來自「經濟風險」、2項來自「法制風險」及1項來自「社會風險」。各構面風險度最劣勢指標分別「當地適任人才及員工招募不易的風險」(2.804分)、「台商企業在當地發生經貿糾紛頻繁的風險」(2.786分)及「當地政府積極查稅增加經營成本的風險」(2.680分)、「當地發生勞資或經貿糾紛不易排解的風險」(2.675分)。其中「環保要求日益嚴峻造成經營成本增加的風險」指標評分由2017年第十名上升至2018年第四名(2.786分),顯示中國十九大後,隨著環保意識抬䔈及相關方針已明確布達實施,可能加大台商經營成本或貿易障礙的風險提高而受到台商高度關注。另外「勞工成本上升幅度與速度高於企業可負擔的風險」則由2017年第四名下降至2018年第十名,顯示中國經濟放緩壓力增加下,反而促使勞工成本漲幅不如2017年來得嚴峻。

表2 2018年投資風險度排名

資料來源:同表1。

(二)台商對外投資概況

前述的調查報告也指出,台商在「企業未來布局規劃」方面,其中「擴大對中國投資生產」比例從2011年50.95%下滑至2018年42.15%,顯示出隨著中國經濟逐漸放緩,加上投資成本持續上漲,進而壓縮經營利潤,使得台商在中國投資布局愈來愈困難,許多台商也紛紛思索退出中國市場。

這種現況也反映台商對外投資布局上,依據經濟部投審會統計如表3所示,我國2018年1-11月台商對外投資金額為207.4億美元,較2017年同期成長20.9%,件數為1,208件也較去年同期成24.4%。其中台商對中國投資件數雖然成長17.4%,但金額則衰退3.9%,平均規模125.1萬美元,也回到2009年水準。若以整體台商對外投資金額比重來觀察,對中國投資比重已由2017年的44.4%再降至目前38.2%,減幅6.2個百分點最大。另一項觀察的重點是台商對美國的投資比重則從2017年的4.0%增加至目前的9.5%,增加5.5個百分點最高,其餘如印度、越南、日本等國投資比重亦有增加,顯示出自美國推出「在美國製造」政策後,已有部分台商或因應品牌商要求或考量貼近市場需求等因素考量下,改向美國等地投資布局。

表3 我國對外投資統計─按國家(地區)別 單位:件、百萬美元、%

資料來源:經濟部投資審議委員會。

三、台商布局策略調整

中經院調查另一個觀察的重點在美中貿易戰影響之下,製造業業者皆預估2019年上半年公司營運狀況將會更差。且美中貿易戰對公司訂單或營運有影響的比重,由2018年6月調查的51.8%增加到12月的77.2%。整體受訪業者中有54%表示已經開始對美中貿易戰採取因應措施,而在中國有設廠的業者也有66%表示已經採取相關的因應對策。

(一)台商回流概況

雖然電電公會調查期間,美中貿易戰仍處於觀望態勢,因此台商憂心台灣投資環境的五缺問題遲遲無法獲得有效解決,希望回台投資意願比例反而不如2017年。中經院最新調查也顯示[註2],在中國設廠或營運據點的台商,有66%業者已經為了因應美中貿易戰而採行應變措施,其中評估回台投資設點的業者比重約占12.3%,還不到遷廠至東協地區比重的一半,顯示台商回流意願仍然不是很高。

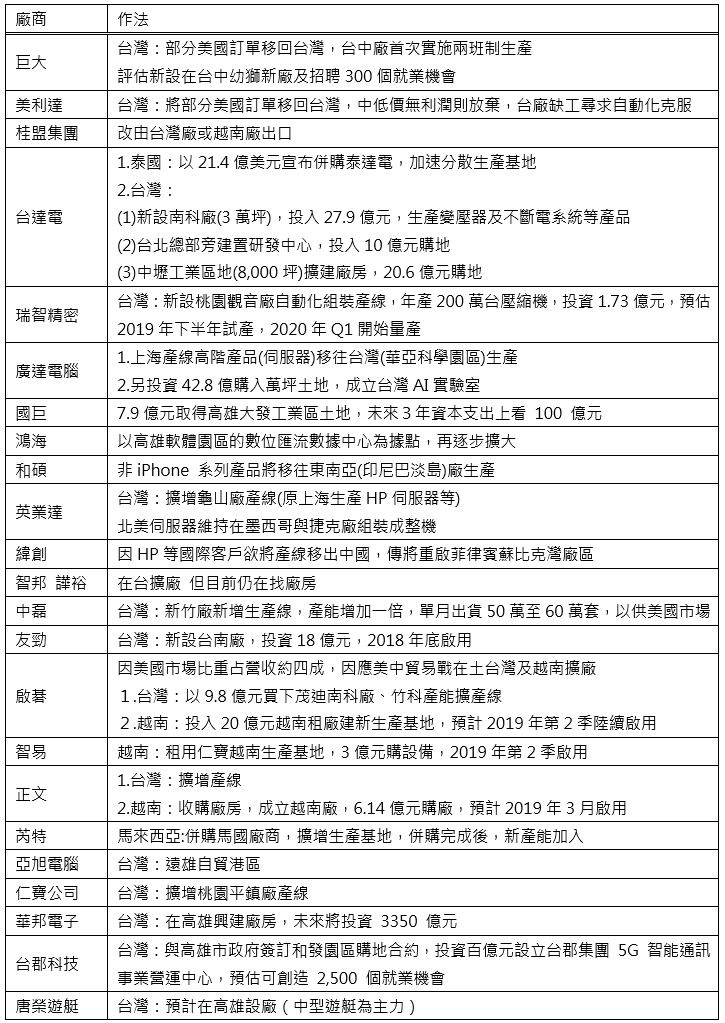

然而自2018年7月以來美中貿易戰持續延燒,清單一、二產品加徵25%關稅實行,雖然原本從2019年1月1日起,清單三產品加徵關稅稅率由10%調升至25%措施已經順延90天後執行,台商除了面對美中貿易戰紛爭外,中國包括環評標準日漸嚴苛、反避稅法條款、陸資企業興起、經商成本日益高漲等投資環境變化,過去轉往中國的台商回台投資的意願已明顯增強。根據經濟部工業局指出產品多銷往美國的紡織、電子及自行車等業者回台意願較高[註3]。近期報載如表4,包括受到第一波清單產品關稅加重影響的台達電,於2018年7月底率先宣布將透過併購泰國上市公司泰達電來加速分散生產基地,以因應中美貿易摩擦。自車行大廠包括巨大及美利達等也將擴大在台的生產規模,蘋果供應鏈的部分台商考慮擴增台灣產線或將生產基地移往東南亞等非中國地區;第三波2,000億美元產品清單已將伺服器與網通產品納入,受影響業者包括英業達、緯創、智邦、中磊等廠商都開始調整中國產能。

表4 主要上市櫃台商因應美中貿易戰作法

資料來源:本研究整理自各報章雜誌(2018年12月)。

(二)台商因應策略分析

從近期台商因應布局來看,主要有兩項策略思維,一是從強化供應鏈管理著手,再則是中長期的升級轉型來規劃相關因應策略。以下分述:

1.強化供應鏈管理

供應鏈管理包括國際物流(Global Logistics),生產外包(Outsourcing),戰略採購(Strategic Sourcing),供應鏈協作(CPFR、S&OP)等面向,即供應鏈管理不僅是要關注企業內部運營,也包括對整個產業和價值鏈在全球市場上的運作等。因此,供應鏈的調整並非短時間內就可以完成建置。

一開始的供應鏈加強管理,包括因應客戶需求而進行產線重新配置,如調整營運或採購供應,以降低中國生產比重,或者利用台灣或其他生產基地既有未滿載產線,生產自中國轉單過來的產能。像表4回台投資的回應作法,首先調整現有或新增台廠的生產線,若不足應付時,包括一班制改為兩、三班制的工作機制調整,或者是導入自動化、智慧製造等方式,增加產能的擴充。預見未來產能滿載後,包括國巨、台達電、啟碁等業者尋求新的土地建置廠房,或者是像台達電、芮特等業者則透過國際併購方式,加速供應鏈轉移,達到產能擴充。

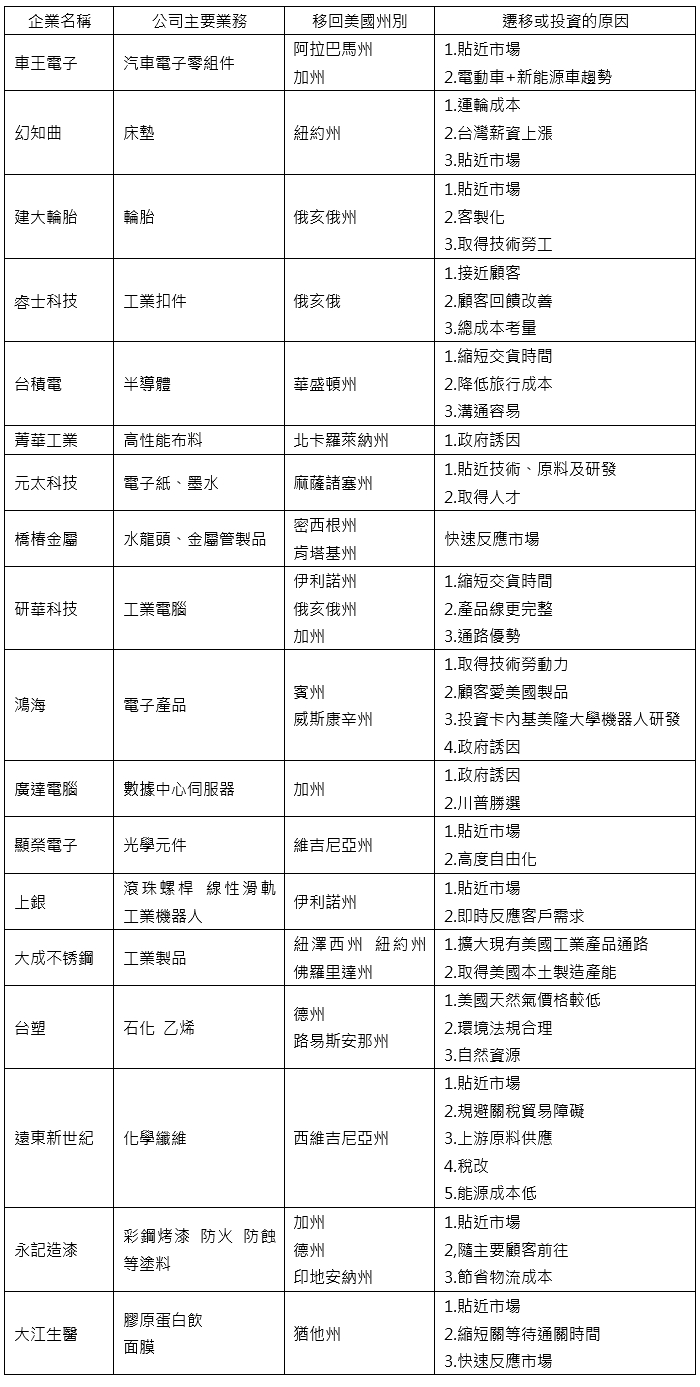

另從短鏈布局的角度,無論是因應「美國製造」所產生的製造業典範轉移或者這波美中貿易戰所產生全球產業生態的變革,企業為了縮短產銷流程,設廠考量重點不再單就低成本因素,包括滿足現階段快速反應、客製化的市場需求,以及貼近市場也成為轉移生產基地的重要選項之一。從表5台商包括橋椿、建大、菁華等傳統產業,上銀、研華等電機電子業,以及台積電、鴻海等科技大廠,移往美國生產製造的核心理由就是貼近市場需求,要提升供應鏈效率與品質。

表5 台商近幾年前往美國生產製造主要因素分析

資料來源:天下雜誌,《美國先進製造、德國工業4.0背後的全球大對決》,2018年3月。

2.升級轉型

轉型升級的主要目的係透過企業的變革,提升自身競爭力或產品附加價值[註4]。就中長期作法,企業需重新檢視生產價值鏈及商業模式,思索著如何因應地域性營運風險而進行轉型升級,或掌握研發、關鍵零組件、解決方案和通路等高附加價值領域,藉由增強產品研發與服務創新、生產技術或營運模式等轉型升級。而且大多數的轉型升級需要時間、技術與資金等額外資源的投入,才有成功地啟動相關措施。

由於目前外在環境變數更迭不斷,企業一昧地靠著複製低成本的生產模式、技術,以紅海低價策略作為公司的競爭力,未來可能容易淘汰,再加上全球反避稅趨勢,企業想藉由轉移生產基地達到降低成本也愈加困難。因此,過往外銷出口導向的代工(OEM)生產模式,或許在這次貿易戰的威脅及中國製造式微下,可以趁此機會更應致力提升自身競爭力,走向設計代工(ODM),甚至進入終端市場的品牌自創等。包括擁有政策利多的美國,以及具有CPTPP及RCEP等經貿協議的越南、泰國和印度等東南亞國家,也將成為台商建立更多元的海外生產據點選項。

四、結論

從中經院調查也顯示因貿易糾紛採取遷廠或改變服務據點策略的企業中,評估回台灣投資設點的台商比重約占12.3%,遠低於考量遷廠東協的比重,顯示台商回流意願仍然不是很高,且新增投資不選擇回台的最大因素是「市場規模」,寧可進入東協地區和美國市場,更具發展潛力地區。

現階段隨著物聯網、AI等新興科技發展,加上客製化、少量多樣市場需求趨勢,產業供應鏈布局不再像過去追求更低廉的生產成本而進行全球化分工,尤其是歷經「美國製造」、美中貿易戰與各國保護主義興起等趨勢,這種來自製造業大規模遷徒的短鏈革命正加快瓦解全球化,台灣過去自豪的「台灣接單、中國生產、外銷全球」三角貿易的長供應鏈已經追趕不上現階段快速變動的市場需求。因此,除了台商因應對策外,政府也應協助台商掌握全球產銷價值鏈發展趨勢,進而建立利基市場。提出以下建議

(一)企業方面

1.短期宜從企業內部進行產品關稅規劃,為產品建立有利取得減稅利基

誠如資誠聯合會計師事務所(PwC)[註5]及安侯建業聯合會計師事務所(KPMG)[註6]等提及,短期宜從企業內部著手,進行產品關稅規劃。包括檢視產品商品稅則、運用自由貿易協定及原產地文件、備齊利潤率變動解釋文件、利用首次銷售模式、申請逞罰性關稅豁免等作為,以降低公司產品進口美國的完稅價格,爭取利潤的空間。

2.從強化供應鏈管理角度,透過IT建立全球運籌管理資訊系統

強化供應鏈管理除了考量成本與效率、勞動人力、製造品質,以及管理能力外,隨著機器人、物聯網等智慧製造IT技術逐漸到位,企業可透過自動化、智慧製造提升生產效率與品質,尤其台商若想建立全球營運版圖,必須考量拉高管理的層次,透過IT協助,建立全球運籌管理資訊系統,落實一致性管理機制,提升全球競爭力。

3.配合中國官方經濟轉型政策,順勢轉型升級並強化競爭優勢

中國經濟近來雖呈現疲軟,但自2015年起推動「供給側改革,包括經濟從「高速成長」轉型到「高質量發展」、產業結構從「中國製造」轉型到「中國智造」等趨勢將會帶來新一波的商機。台商可配合中國高端領域等發展政策或者內需消費、第三級產業崛起,挖掘出更多的商機與營運模式外,亦可抱持開放競合的態度,加強與陸企雙方研發創新,或建構策略聯盟等合作模式,提升自己競爭優勢,減低企業未來經營上所面對風險。

(二)政府方面

1.從強化台灣原產地規定,減低產品申請輸入美國障礙

由於兩岸分工密切,為了避免台灣產品輸往美國被認定為「中國製」而被課以高關稅,以及美國海關為了防堵中國產品為規避關稅,而由第三國迂迴輸入,查核非常嚴格。因此,台灣除了需遏止中國生產,透過台灣過水後,以台灣製造申請進入美國等違反國際經貿規範情事外,也需注意取得優惠關稅或避免受到懲罰性關稅的先決條件皆是要滿足或確實遵守相關的原產地認定原則。

目前台灣原產地規定是以關稅稅則號列轉換、區域價值含量,以及重要製程中三者擇一適用,而以前兩者為主。有鑑於此,政府要協助台商將供應鏈移回台灣,進行核心技術之重要加值,除了掌握美國海關原產地規定重要製程的核心認定標準[註7]外,也就必須加速公布台灣在重要製程的認定準則,協助廠商取得政府核發的台灣生產之原產地證明。雖然此舉不能完全保證符合美國海關規範,但台灣若能在重要製程認定上有更完善與透明化的資訊,未來可能較容易取得美國海關及邊境保衛局(U.S.

Customs and Border Protection, CBP)相同的認定水準,反而會有助於政府招商引資措施的落實[註8]。

2.加強政策穩定性,提供誘因回台

除了台灣市場規模小造成台商回台投資意願不高外,還有近三成業者表示在意「政策不確定性」,加上近來返台業者表示新增產能、服務據點或資本投資,有了政府政策的支持會較令人放心[註9]。因此,政府除以企業需求為導向外,也應秉持前瞻創新思維及貫徹政策的穩定性,推動「鼓勵台商回台投資方案」等相關措施,期藉由政策穩定性吸引更多優質的五加二相關資通業、網通等重點產業回台,共同促進產業升級轉型,建立有利創新升級的產業鏈,厚植我國經濟發展實力。另外目前台商回台意願不高,有過半數業者表示主要是因台灣市場發展潛力不若東協或美國,此與目前社會氛圍所質疑的「五缺」、行政效率等問題無關。

3.積極參與區域經貿協議,連結全球才能創造新優勢

台灣長期受制於國際情勢,無法如韓國、東協等競爭對手國透過大舉簽署《自由貿易協定》(FTA)或CPTPP或RCEP等相關區域經貿協議,享受零關稅優惠,反而是加速國內企業將生產線移往海外,也降低了吸引外人來台投資誘因。目前台商回台意願不高,多數寧可移往具有CPTPP及RCEP等經貿協議的東南亞國家或美國。而CPTPP在2018年12月31日已開始生效,台灣約有兩成多出口集中在CPTPP,在區內快速調降關稅下必然會排擠到台灣出口外,另「美國優先」所形成的美國供應鏈,以及CPTPP內部所形成的供應鏈,在美中貿易戰後造成投資區位移轉之下,進而驅使供應鏈變化,可能影響到台灣產業國際分工的地位[註10]。因此,政府應積極參與CPTPP等經貿協議,讓台灣透過區域連結擴大市場規模,才能有效因應此波供應鏈移轉的衝擊。

附註:

- 係以公會會員為問卷調查對象,2018年問卷總回收為2,382份,其中有效問卷為2,136份。

- 汪靜(2018.12.20),《貿易戰炮火下 台商鮭魚返鄉占12%》,中時電子報。

- 據科技部公布的23家、工業局盤點的25家、投資處評估調查的17家,總計已有包括廣達、仁寶、中磊、巨大、美利達及智邦等電子業、網通廠、腳踏車業等65家台商打算回台投資。

- 吳孟道(2018.12),《台商對抗灰犀牛戰略》,產業雜誌,網址:http://www.cnfi.org.tw/front/bin/ptdetail.phtml?Part=magazine10712-585-2。

- 資誠(2018),《中美貿易摩擦對台灣及大陸經濟的影響》,網址: https://www.pwc.tw/zh/publications/topic-tax/trade-war.html。

- 翁至威(2018.11.20),《美中貿易戰 KPMG:台商短中長期策略應戰》,經濟日報,網址:https://money.udn.com/money/story/6710/3492016。

- 依據美國非優惠性原產地認定,雖以實質轉型為準則,但不拘泥在關稅稅則號列轉換及區域價值含量的轉變。參考美國海關認定貨品實質轉型的考量因素,其中重要製程中改變貨品的性質、名稱、用途等,通常可以被視為實質轉型。

- 劉大年(2018.12),《原產地概念及美國規定》,產業雜誌P51-55。

- 陳碧芬(2018.12.20),《遷廠去哪好?僅一成業者想回台》,中時電子報,網址:https://www.chinatimes.com/newspapers/20181220001062-260202。

- 劉大年(2018.12.29),《CPTPP生效/全球供應鍵將重組 台灣可別脫隊》,聯合新聞網,網址:https://udn.com/news/story/11321/3565434。