中日經貿關係發展現況

2019年06月 | 下載本篇文章PDF檔、簡報PDF檔摘要

1972年中日兩國建立正式外交關係後,由於雙方在領土、歷史問題和安全保障等議題仍存深層的對立與矛盾,以致兩國關係經歷過敵對、磨合期、蜜月期、起伏期及回溫期,但兩國經貿關係仍有密切互動,尤其1978年中國的改革開放,日本以ODA援助中國重大基礎建設,日本FDI不僅解決中國產業調整時資金缺口,也透過產業轉移提升中國生產方式、與管理技術產業,推動中國電子、機械等產業發展,讓中國貿易、GDP規模分別在2004年及2012年超過日本。2015年以來中日關係的回溫,今年6月大阪G20會議,除了暫緩美中貿易摩擦爭端,也為中日關係定調為「永遠的鄰國」。未來中日關係變化觀察重點,包括:(1)中日關係升溫是否衝擊台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)近程;(2)美日貿易談判壓力加深,反而是吸引日資來台投資的契機;(3)以台灣為橋樑作為中日合作的平台,創造兩岸與日本三贏局面。

一、前言

日中兩國自1972年簽署《中日建交公報》後,彼此間關係有很大改善,尤其1978年鄧小平宣布改革開放後,除了日本政府以政府開發援助(Official

Development Assistance, ODA)援助中國重大基礎建設超過30年,日本企業逐步前往中國投資,更帶動中國內部產業的成長。雖然1990年代末起,陸續受到2001年日本首相祭拜靖國神社、2005年中國抗日示威等以及2012年日本宣布釣魚台「國有化」等事件影響,兩國關係才出現急遽惡化,中國不僅抵制與抗議日本在中國的活動,也衝擊日本對中國投資,但日本對中國經濟長遠發展仍功不可沒。

2014年兩國才得以經濟領域作為主軸,恢復了雙方對話的機制,2015年中斷3年的中日韓三國領袖會議[註1]在韓國首爾重新啟動,中日兩國才逐漸回復領導階層往來活動,期間美國川普總統倡議貿易保護主義政策,更使得安倍首相與習近平主席考慮暫時放下爭端,謀求中日共同利益,使得兩國關係略為回溫。

2017年是日本和中國外交正常化45週年,2018年適逢中日簽訂友好協約40週年,中國與日本友好關係更漸入佳境,包括自民黨二階俊博幹事長等人參與「一帶一路」的相關會議,在日本橫濱召開的非洲開發會議(The

Tokyo International Conference on African Development , TICAD)達成與中國的一帶一路形成在非洲合作投資基建的模式,皆顯示中日經貿合作關係在川普美國優先的外交下反而快速升溫。

而今(2019)年6月底G20在日本大阪舉辦,包括美國川普總統、中國習近平主席等多國政要將進行多邊、雙邊會談,除了美中貿易摩擦的爭端尚待談判解決,中日關係定調為「永遠的鄰國」涵義與美國關係等皆是未來觀察的重點。本文試從中日關係演進談起,瞭解兩國經貿,從政策內容來瞭解其可能的影響,並為台商未來因應對策提出相關建議。

二、中日經貿關係的演進

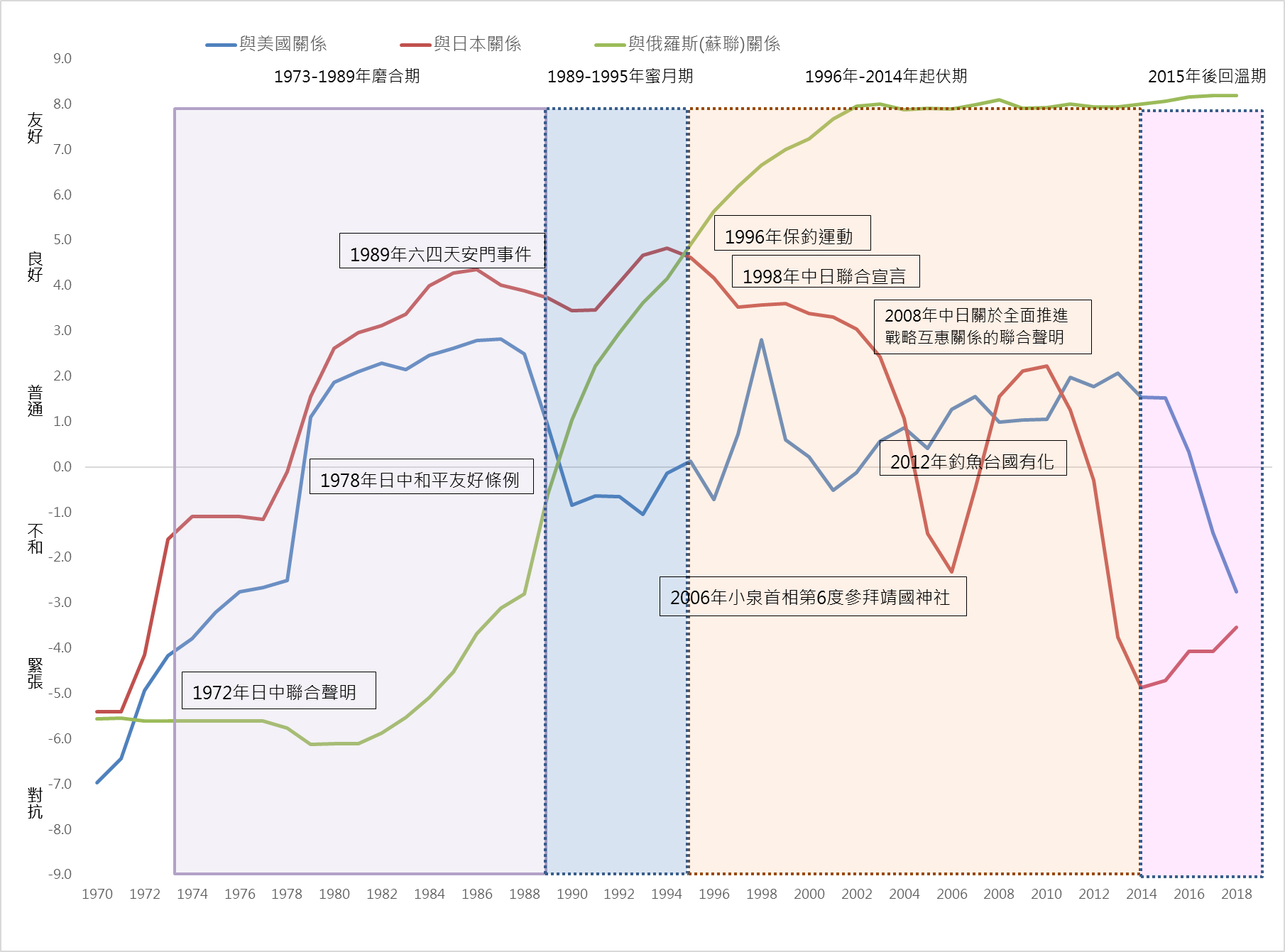

二次大戰後,日本因與美國同一陣營,對與對手蘇聯同盟的中國,兩國關係屬於法律上的冷戰敵對狀態。然這冷戰期間日中民間雙方的互動已經開展,包括1950年代先後簽訂了4次的民間貿易協定,1960年代中期日本已經取代蘇聯成為中國最大的貿易夥伴,甚至在中國的1958年的大躍進與1966年文化大革命的調整時期,日本更成為了中國經濟發展的的重要學習對象。依據中國清華大學[註2]發表的中國與主要國家間關係來觀察,如圖1所示,1972年中日邦交正常化後,兩國關係大幅改善,尤其1978年兩國簽署中日和平友好條例後,兩國關係由「緊張」、「不和」局面,持續往「普通」關係發展,爾後中日雙方關係歷經磨合期、蜜月期、起伏期到目前,其重要演進,說明如下:

(一)1972年以前冷戰敵對狀態

1951年美日簽署《日美安全保障條約》,結成軍事同盟,1952年與台灣簽署《中華民國與日本國間和平條約》,建立正式外交關係,更讓兩國關係在法律上為敵對狀態。儘管如此,中國在1956年釋放日本戰俘,1957年日本政府允許在東京設立LT辦事處[註3],負責商貿往來和民間交流,直到1958年長崎發生損毀中國五星旗事件,日中民間交流才停止。而1960年中國周恩來總理提出「對日貿易三原則」:政府協定;民間合同;個別照顧,與日本民間仍希望透過政治和經濟分離方式再次發展貿易的聲音相吻合,於是在1962年由中方代表廖承志與日本代表高碕達之助在北京簽訂了《中日長期綜合貿易備忘錄》,開啟雙方「LT貿易(日中準貿易)」,透過分別設立「備忘錄貿易辦事處」,從事商品之交易[註4]。1972年9月日兩國發表《中日聯合聲明》,宣布建立正式外交,才結束敵對狀態。

(二)1973年至1989年期的磨合階段

1972年9月兩國宣布《中日聯合聲明》建立了正式的外交關係,隨即在經濟、文化、科技等開展雙邊合作,包括1973年天津市和神戶市締結首次的日中友好關係的姐妹市、1974年日中定期航線、1978年簽訂《中日和平友好條約》,以及1979年日本大平正芳首相承諾提供中國第一筆ODA等。

1980年代雙方雖然維持平穩的「普通」關係,但受制於雙方對歷史、政治等爭議,彼此互動卻陷入磨合期。像1982年文部省的教科書篡改侵華歷史事件,後有鈴木善幸首相表示按《日中聯合聲明》精神解決問題;1983年胡耀邦總書記與中曾根康弘首相共同定調中日關係的三項原則(「和平友好、平等互利、相互信賴、長期穩定」四大原則),並設立中日友好21世紀委員會,進行民間友好活動的交流[註5],也帶動中日高層交流;如1985年彭真人大會委員長訪日,1988年竹下登首相訪中及提供第三筆ODA貸款等。然1989年六四天安門事件,日本與美、英等7國同時對中國實施制裁,才凍結對中國ODA貸款,並停止雙方高層互訪活動。

圖1 中國與美日俄等主要國家的關係

資料來源:中國清華大學國際關係研究院。

(三)1989年至1995年的蜜月關係期

日本雖應G7要求對中國實施制裁,然而受到世界冷戰局勢瓦解的影響,1990年日本海部俊樹首相在G7領袖會議宣布恢復對中國ODA貸款,並在1991年8月訪問北京,日本是當時第一個對中國伸出援手的國家,改善了中國在外交上的孤立局面。之後使得中日雙方高層的互動更加頻繁,包括1992年江澤民總書記訪日及日本明仁天皇和皇后美智子首次訪問中國;1995年8月村山富市首相在戰後五十周年,明確表示願正視歷史,承認侵略,對此表示深刻反省和道歉,但沒幾天,雙方卻因中國核試驗,讓日本再度凍結對中國的政府貸款援助。不過這個期間雙方仍維持「良好」的蜜月關係。

(四)1996年-2014年關係起伏期

1996年起日本右翼人士連續4度登上釣魚台引發中、港、台等民間保釣運動,1998年胡錦濤副主席訪日2次,除強調發展中日關係要「以史為鑑,面向未來」,也發表了《中日聯合宣言》,宣示布兩國建立「致力於和平與發展的友好合作夥伴關係」。但2001年起,包括日本文部科學省歷史教科書事件、允許李登輝總統治病赴日等,中方凍結與日本高層的往來、軍艦訪日等措施,雖然小泉首相參觀蘆溝橋抗戰紀念館對侵華道歉,在2002年4月李鵬委員長訪日,與小泉首相共同出席紀念中日邦交正常化30周年「中國文化年」、「日本文化年」的開幕式等活動,仍止不住日中兩國「不和」的關係,主要係因小泉首相執政時期(2001年至2006年),中日經貿合作雖持續發展且相互依存度不斷地加深,但因他6次堅持參拜靖國神社導致中日高層互訪中斷。

2006年9月26日安倍當選首相後,隨即在10月8日的中日領袖會談,胡錦濤總理提出改善中日關係的四項主張,包括加強政治互信,深化互利合作,擴大人員交往,加強兩國在地區和國際事務中的溝通與協調,共同構築全方位的新格局,安倍首相則重申堅持「一個中國」政策,不搞兩個中國、一中一台,不支持台獨,反對單方面改變台海現狀,自此原陷於「不和」僵局的中日關係才得以和緩。2008年胡錦濤主席與福田康夫首相簽署《中日關於全面推動戰略互惠關係的聯合聲明》,宣示長期和平友好合作是雙方唯一選擇,2009年鳩山由紀夫首相的「親中遠美」的外交政策,讓日中關係持續增溫到接近「良好」等級,但2010年的福建「閩晉漁5179號」漁船事件,讓兩國關係再次反轉,尤其2012年9月日本實施「釣魚台國有化」,以及安倍首相數度參拜靖國神社,更引發雙方關係的動盪,2014年兩國關係降至「緊張」局面,後經幾次協商,中日兩國於2014年11月達成四項共識,再次明確中日關係處理原則,包括歷史、領土問題須遵循的準則,重新為雙方制出規則與改善作法,雙方緊張關係才逐漸出現和緩。

(五)2015年迄今:回溫期

2015年中日韓三國領袖會議在韓國首爾重啟召開,這是會議停止3年多後,中國李克強總理與安倍首相、朴槿惠總統首度會面,也是2014年5月中日韓三國投資協定生效以來,三國領導人重新定調恢復合作共識,暫時擱置歷史問題和主權爭議等恩仇,從自由貿易到因應北韓核武計畫,共同致力於區域貿易與安全,是「邁向確保和平與繁榮的一大步」,為三方貿易關係挹注新動力,扭轉彼此國家的經濟成長減緩之勢,還承諾邁向更大的經濟整合,儘快完成「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP)及中日韓三方自由貿易協定談判,達成締結全面、高水平和互惠的自貿協定的目標。

2017年是日本和中國外交正常化45週年,6月份安倍首相表明了參與中國「一帶一路」構想;2018年適逢中日簽訂友好協約40週年,日本安倍首相開始積極改善與中國的關係,呼籲「從競爭轉向協調」,包括9月在俄羅斯遠東海參崴與習近平舉行會談,彰顯出重返「正常軌道」的中日關係;10月份的中日領袖會談針對在「第三國」展開合作簽署了50多項協議文件,中日友好關係更漸入佳境。如自民黨二階俊博幹事長等人參與「一帶一路」的相關會議,在日本橫濱召開的非洲開發會議(The

Tokyo International Conference on African Development , TICAD)[註6]達成與中國的「一帶一路」形成在非洲合作投資基建的模式,皆顯示中日經貿合作關係在川普美國優先的外交下反而快速升溫。

但近來非洲開發中國家卻因中國「一帶一路」存在推進的項目不透明、規範不明確等問題,導致諸多非洲參與國陷入對華的債務危機,讓日本對與中國共建「一帶一路」,積極開拓第三方市場合作持著觀望的態度,預計日本以幫助非洲擺脫中國不良債務為名,在今(2019)年8月的非洲開发會議(TICAD)中,除了計畫派遣金融領域的專家,就當地財政重建的經驗知識展開指導外,也會對進駐非洲的日本民營企業成立常設的官民協議會提供協助,負責討論締結投資協定及稅制上的優惠政策等,力爭吸引日本民營企業向經濟有望快速成長的非洲地區投資。

2019年6月底在日本大阪舉辦20國集團(G20)峰會,包括美國川普總統、中國習近平主席等多國政進行多場的多邊、雙邊會談,除了美中貿易摩擦的爭端尚待談判解決外,中日關係在27日的雙邊會晤,習近平主席除接受日方明年國事邀請,標誌在中華人民共和國成立70周年、日本進入令和新紀元之際,中日關係將重返正軌,雙方共同致力於構建契合新時代要求的「永遠的鄰國」[註7]的關係,包括中國指定三菱日聯銀行作為境外人民幣清算銀行,日本也確認參與共建「一帶一路」,為中國企業提供公平、非歧視的營商環境,雙方皆展現了彼此的誠意。未來將在中日高層應保持恆常緊密的持續交往;將東海變成和平、友好、合作之海;中日關係要從競爭轉為合作,建立自由且公正的貿易體制;今年訂為中日青少年交流推動年,藉由教育旅行促進青少年的交流;在環境問題、氣候變遷等領域進行合作[註8]。

然領土、歷史問題和安全保障等深層對立的中日關係根本矛盾尚未解決,關係的改善實際有著國內、國際的迫切因素,顯示出兩國權宜色彩較濃,真正修好基礎仍屬薄弱,仍需持續觀察。

三、日中經貿往來

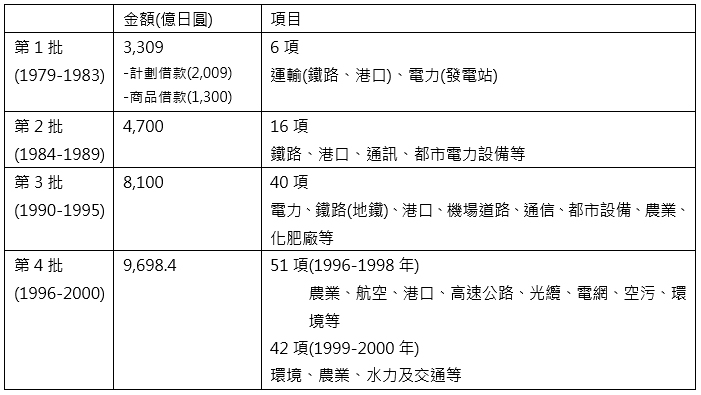

日本從1979 年建交後,當時中國才從1976年文化大革命浩劫結束,經濟已全面崩潰,1978年鄧小平提出改革開放、發展經濟的政策,急切尋求外資的援助。因此,日本是第一個國家,以政府開發援助(Official Development Assistance,ODA)的形式,從資金、技術、人才培養等各方面援助中國的經濟發展。這將近40年期間,日本援助額超過3.66萬億日圓,占全球對中國ODA額的66.9%,其中4筆的優惠貸款3.3兆日圓表1;無償援助超過1,575億日圓;技術援助超過1,840億日圓等。涉及項目遍布中國各省份的367項大型項目,包括1980年代透過日圓貸款建設了鐵路、港口和發電站等大型基礎設施;1990年代主要在地鐵和上下水道等設施的建設;2000年之後主要在保健、醫療、環境保護等領域,且教育、人才培養等涉及到中國內地主要的22個省份200所以上的大學。為中國的改革開放後的經濟建設發揮關鍵的重要作用,使得中國經濟得以再起,成為目前全球重要經濟體。

表1 日本對中國ODA(日圓貸款)

註:另依據日本外務省統計,2000年以後仍有日圓貸款,其公布至2017年底計達3.3兆日圓

資料來源:張聖昌(2003),《日本對中國ODA之研究》,輔仁大學日語系碩士論文;日本外務省,網址:https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/jisseki/kuni/j_90sbefore/901-07.htm

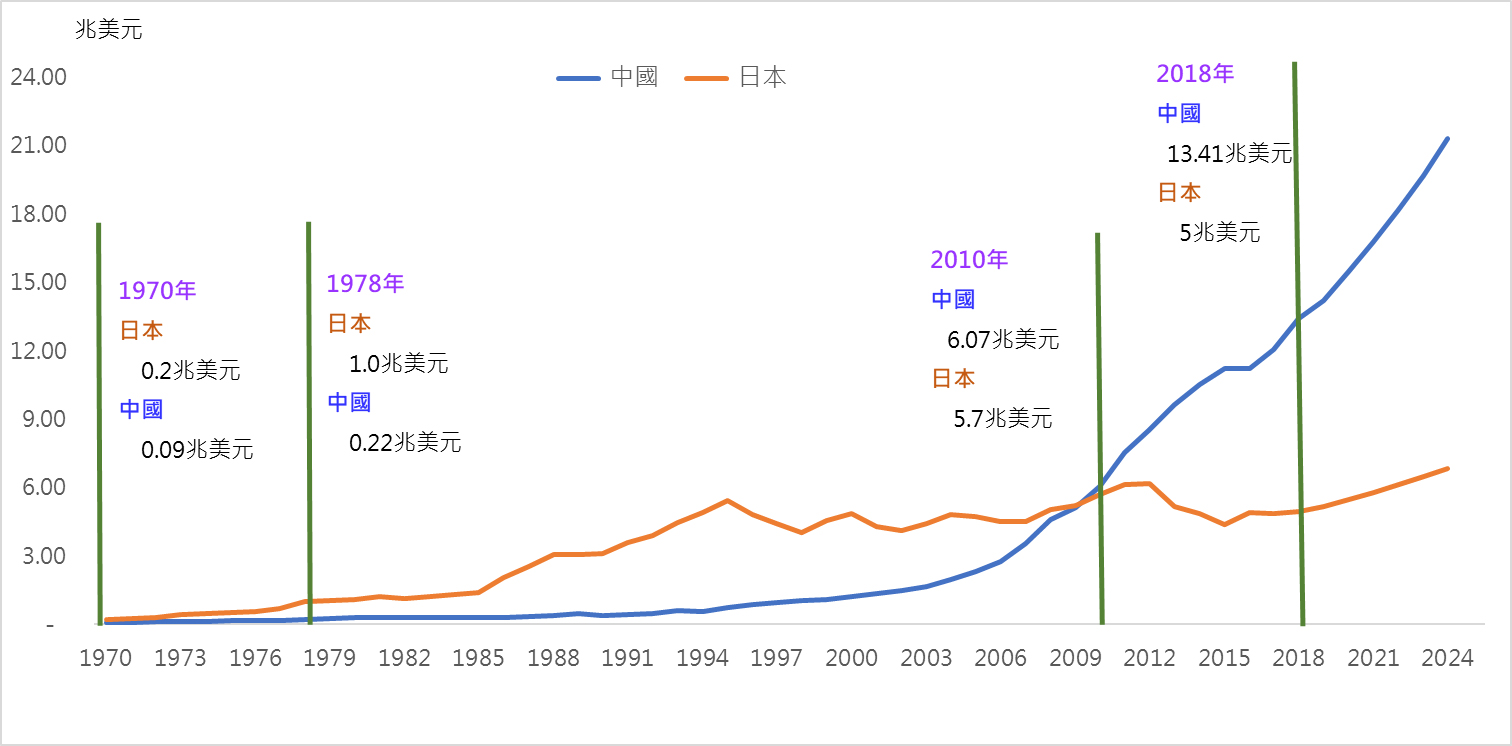

在中日兩國GDP表現方面,如圖2所示,1970年代日本GDP遠高於中國,依據日本財務省統計顯示,尤其是1990年代中期,兩國GDP拉大,1995年兩國GDP規模差距約4.71兆美元(若以倍數觀察1994年差距7.7倍最高),1997年受到石油危機影響,日本經濟也開始陷入谷底—失落的20年,到了2010年中國GDP已超過日本,IMF更預估到了2024年中國GDP規模會超過21.3兆美將是日本的2.1倍。因此,日本在2006、2007年陸續停止ODA中有關新項目的無償資金援助及日圓貸款,2018年再將新項目有關防止空氣污染、食品安全等技術援助停止。

圖2 中日兩國GDP變化及預測

註:1980年以前為聯合國資料,1980年以後為國際貨幣基金資料

資料來源:聯合國及國際貨幣基金組織。

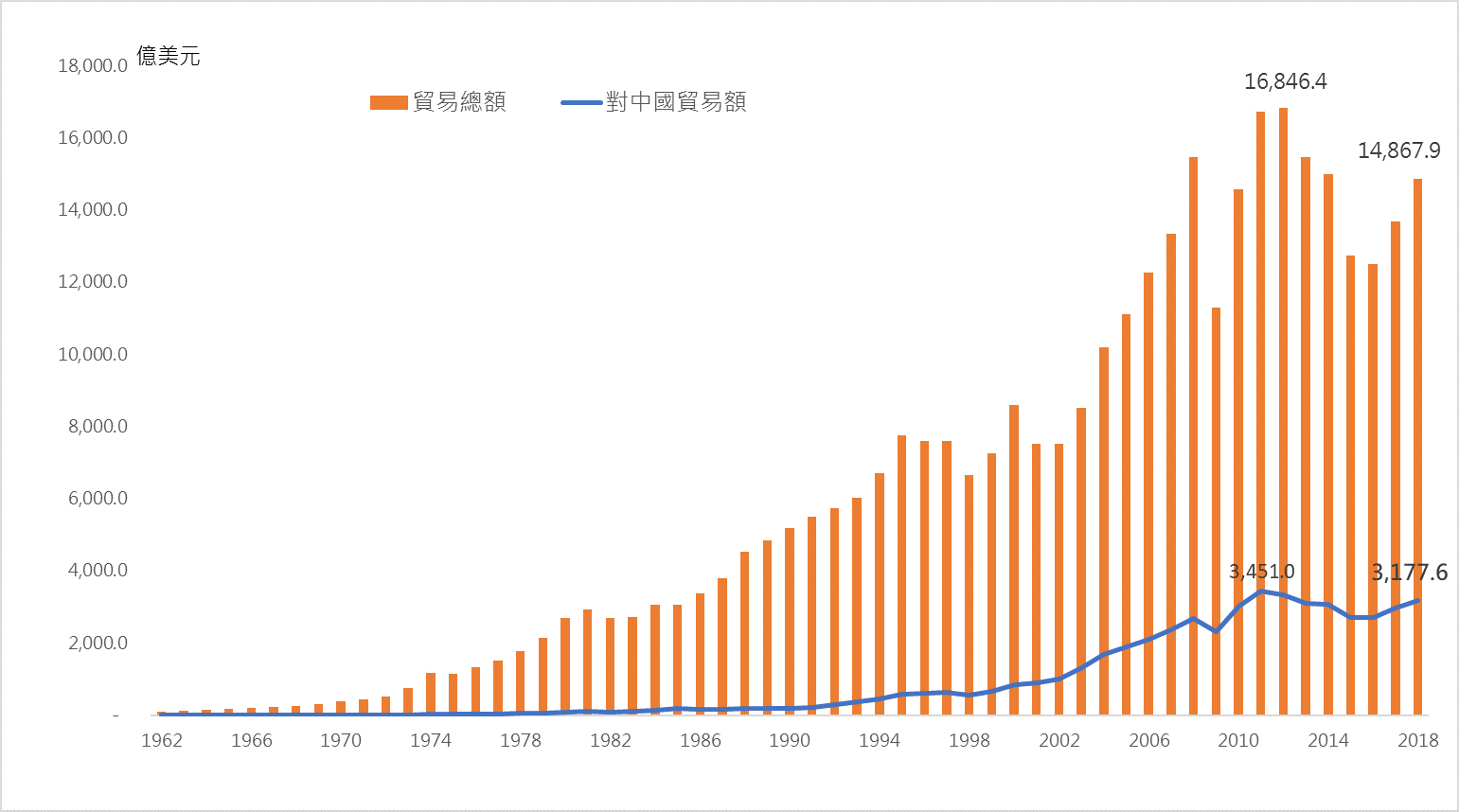

在兩國雙邊貿易方面,依據日本財務省貿易統計資料顯示,如圖3,在1980年代以前對中國貿易額不及百億美元,占日本總貿易的比重不到3.5%,1980年代約在百億美元,1990年代對中國貿易額來到最高來到428億美元最高水準,但占比仍不及10%,但2000年中國正式加入WTO後,隨著市場開放,加速自由化腳步,日本對中國貿易額占總貿易額仍約20%,惟2012年因中日關係降溫,對中國貿易額的占比降至2009年的新低,來到19.75%,不過近年來隨著兩國關係和緩,對中國貿易的占比提升到2018年的21.4%水準。 從中國海關統計資料觀察,1990年代對日本的貿易額占中國貿易總額的比重在15%至20.7%區間內,2000年以後日本貿易占比持續下滑,自2004年起中國貿易規模雖然超過日本,日本貿易占比仍維持在兩位數,直到2010年才跌破10%,2018年日本貿易占比來到7.1%。就兩國而言,對外貿易是重要的經濟活動,有助於其經濟成長,近年來雖然雙方在對方的貿易占比不如2000年以前水準,但兩國貿易往來仍是彼此經貿發展重要來源,經貿夥伴關係不可輕忽。

圖3 日本對中國貿易額變化

註:1988年以前為日本財務省的歷史資料,1988年以後係將日本貿易磁帶資料計算而得

資料來源:日本財務省及台經院的日本貿易磁帶資料。

日本對中國直接投資(Foreign direct investment ,FDI)是中國外資的重要源之一,對中國經濟發展重要動力之一,尤其鄧小平1978年提出改革開放號召下,日本對中國全面展開第一階段的FDI,以1979年上海寶山鋼鐵廠建設作為開始,1980年代主要投資地區以14個沿海經濟開發特區,並在1985年廣場協議[註9]後至1987年出現第一波投資高峰,1992年鄧小平的南方談話[註10]後更出現第二波投資高峰,依據中國商務部統計日本FDI金額由1992年的7.1億美元快速擴張至1997年的43.3億美元,雖然1997年亞洲金融風暴導致1998至1999年FDI金額的下降,但投資活動所累積的經驗為兩國企業奠定合作契機。 第二階段(2001年至2009年),2000年中國加入WTO後開放程度持續深入,不僅削減工業品進口關稅,也解除服務業部門市場准入限制,這也促使日本對中國FDI出現第三波高峰,然受到中國產業結構調整,2005年後日本的FDI出現下滑,隨之發生的全球金融危機,導致2007至2009年間日本對中國FDI持於低迷,此時日企投資範圍也從過去的勞動密集產業,擴展至資本密集、技術密集產業。2010年之後,隨著中國GDP規模超越日本之後,兩國的經貿關係從過去的垂直互補走向競合關係,日本對中國FDI出現調整轉型,由2010至2012年出現第四波投資潮,但2012年釣魚台事件讓日本FDI急速減少,2018年1-11月日本FDI僅為36.4億美元,不僅低於港澳、新加坡、英屬維爾京群島、南韓等地區。 雖然日本FDI金額減少,但隨著投資內容及結構持續調整,除了技術密集、資本密集產業外,連金融、物流等非製造業領域投資都有進一步強化。依日本財務省統計1990年以後對中國各產業FDI變化,如表2,對中國製造業FDI由1990年237億日圓增加至2000年856億日圓,2005年擴增至5,634日圓,投資領域的產業變化從1990年一般機械、紡織、食品、雜貨業,到2000年的電子機械、鋼鐵、化學等資本密集產業,到了2005年再轉向運輸、電子等機械業,另外2005年起非製造業FDI金額也擴增,占總FDI占比重由22.4%增加至2017年31.3%。

表2 日本對中國各產業FDI變動情形 單位:億日圓

資料來源:日本財務省《財務金融統計》。

根據最新研究顯示[註11]日本對中國FDI對中國經濟發展有著深遠影響,包括提供大量資金,解決了產業調整時要大量的固定資產投資資金,加上依據邊際產業擴理論[註12],日本將已處於劣勢產業移往中國,提升中國生產方式、與管理技術產業,推動中國電子、機械製造、運輸機械業,以及非製造業的發展,帶動中國整體產業升級與發展。另也對中日貿易存在長期均衡關係,對中國FDI增加促進日本自中國進口成長,這也推動中國出口產業發展,使得中國出口產品在價格、質量的優勢不斷增加,而中國對日本產品需求也會日益上升,更加深化兩國經貿關係。再者,透過技術外溢效應,提高中國技術水準,拉升全生產要素的生產率。

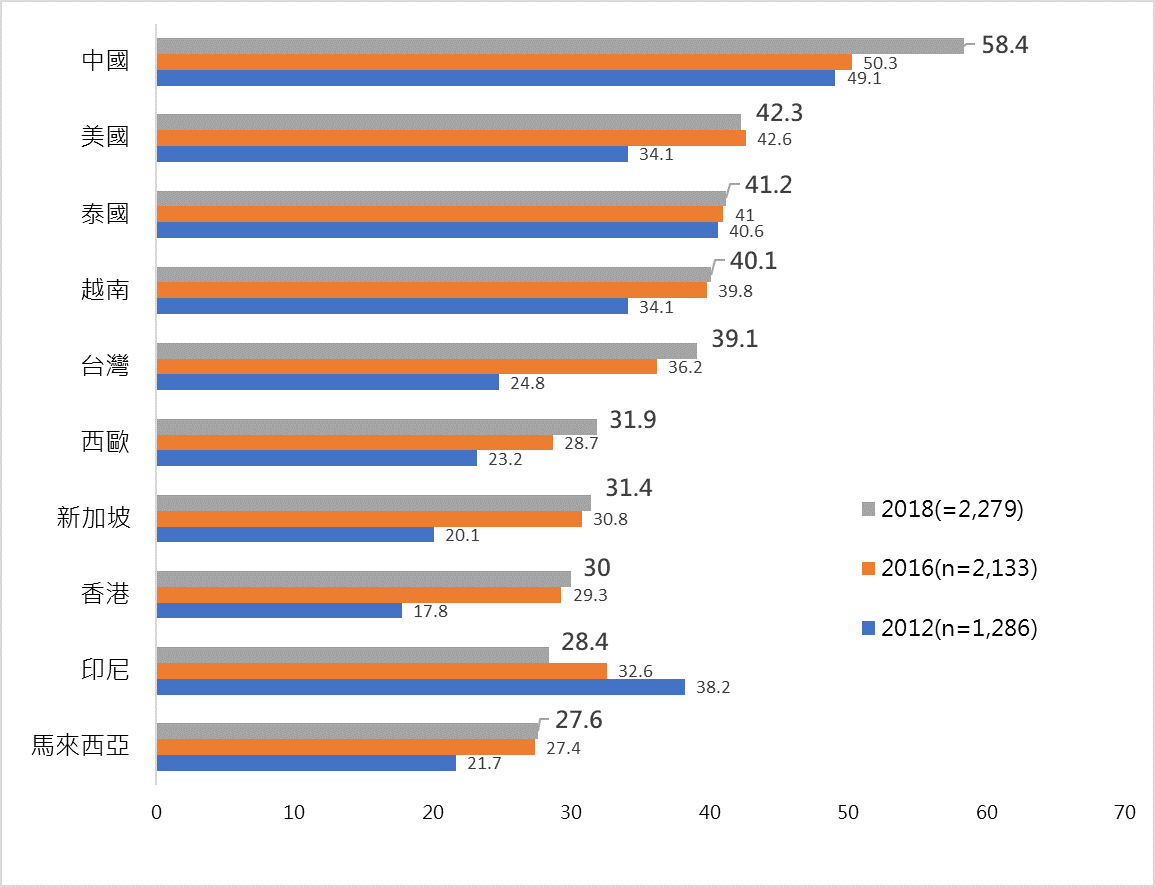

依據日本國際協力銀行2018年調查顯示,日本公司未來有投資計畫的國家中,有52.2%表示是中國,這也較2017年調查時增加6.5個百分點,是連續2年超過印度成為日本公司投資首選之地。日本貿易振興機構(JETRO)2018年度對日本企業海外業務發展所展開的調查顯示,在中國的日本公司有58.4%表示未來將擴大輸出重點國家或區域,如圖4,其次為在美國的日本公司(42.3%)及泰國日本公司(41.2%);主張擴大出口的日本公司中,以中國作為最重要出口目標國的比重最高,達28.1%,其次美國(14.7%)及越南(8.0%);日本公司要擴大海外業務的國家或區域,有55.4%業者表示是中國業務,這也是2014年調查以來的新高,其次越南(35.5%)及泰國(34.8%)[註13]。因此,無論是以投資或者貿易角度來看,日本公司仍以中國作為第一優先考量的目標。

圖4 日本企業海外部門表示將擴大出口願意

資料來源:JETRO,2018年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査。

四、結論

雖然中日兩國在領土、歷史問題和安全保障等議題仍存有深層的對立與矛盾,仍待解決,近年來兩國關係的改善實際有著國內、國際的迫切因素,離真正修好基礎仍是薄弱處境,仍需留意2012年日本連續事件對經貿發展的影響。不過,以中日超過40年經貿關係發展的觀察,即便兩國處於關係起伏期,日本對中國FDI增加,對彼此產業、出口等都深遠影響。

尤其近來中國飽受美中貿易戰對中國經濟動能帶來的隱憂及政治的動盪,日本則因2000年以來,美國對日本每年貿易逆差超過700億美元,今年4月第一次談判後,日本認為美日貿易談判應單純鎖定在關稅議題,但美國堅持除關稅議題外,還要加入匯率條款、市場開放等議題,這也讓日本不得不以改善中日關係,提升中日經濟合作來加以抗衡。

就台灣而言,雖然1972年日中邦交正常化後,台日官方大多以非正式活動進行交流,但經貿關係仍屬頻繁,尤其日本是我國第二大進口來源國及第四大出口地區,近來日台雙方民間交流機構正名等行為,看似台日雙邊關係可進一步提升層次。但隨著中日關係回溫,且目前定調為「永遠的鄰國」,也將持續保持中日高層緊密互訪,共同建立自由且公正的貿易體制,以及教育、環保等領域合作。這表示短期內,台日關係仍將維持最根本的架構—日中關係優先於日台關係,但民間的經貿往來應不致於有太大改變。不過我們仍持續觀察重點:

1.中日關係升溫衝擊台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)近程

日本主導的 CPTPP 在2018年12月30日已經生效,這個占全球 GDP13%,擁有超過5億人口的新經濟圈,包括日本、新加坡、澳大利亞、加拿大、墨西哥等11國同意撤銷農產品及工業品超過95%品種的關稅。另外,中國主導「東南亞區域全面經濟夥伴協定」(RCEP),其經濟規模占全球GDP30%,預計2019年11月達成協議。由於CPTPP及RCEP分別占台灣貿易總額的25%及59%,而台灣每年出口額高達3,300億美元,占台灣GDP的6成,未來可能因台灣簽訂FTA國家太少,可享有關稅優惠不及日、韓及新加坡 ,導致不利於產業的競爭與發展。為了爭取加入CPTPP,7月4日立法院三讀通過清酒等15項農漁產品 大幅調降關稅,期盼日本能支持台灣在第二輪談判。然因中日友好關係持續增溫下,明年可望在習近平訪日時,簽訂中日FTA與軍事互信協定等,在顧及中國「一中原則」立場,反而讓台日關係出現了停滯不前的狀態,這將衝擊到台灣加入CPTPP的近程。

2.美日貿易談判壓力加深,反而是吸引日資來台投資的契機

日本未來將面對與美國貿易談判,經濟發展必然受到打擊,在貿易議題,讓原本日本為數不少的隱形冠軍企業因技術領先而創造出口利潤,未來短期可能危及這些企業的生存,長期也會使技術發展產生停頓,雖然日本也積極洽簽FTA突破貿易障礙,然還有匯率、市場開放等爭議尚待解決,再加上中國近來因美中貿易摩擦加劇,已經有許多國際企業外移,透過中日合作模式不足為其提供解套的途徑,這反而變成台灣引進日資的良好契機,尤其台日兩國民間經貿交流原本就很頻繁,引進日本高端技術可為台灣產業升級轉型提供加值的機會。

3.以台灣為橋樑作為中日合作的平台,創造兩岸與日本三贏局面

美中貿易戰後中國因貿易保護主義,出口增幅勢必減緩,甚至出現衰退現象,雖然中日兩國關係回溫,加上中國現在務求科技與產業的自立,面對科技間碟的疑慮,可能連日方也不願直接將高端技術提供中國使用,或對相關產業進行FDI,而台日在高科技術擁有較高度信任的基礎,兩國有著長期合作的模式,因此,透過台日科技連結,以台灣為橋樑,再轉進中國市場,對這波日本急需尋找與中國市場銜接的橋樑,台灣剛好處於最大優勢,能為兩岸與日本創造三贏。

附註:

- 1999年時中韓日三國領導人出席東協與中日韓 (ASEAN10+3)領導人會議期間首次聚首,並自2008年起另行召開中日韓領導人會議。

- 由閻學通教授研究團隊發表,主要顯示中國與主要國家間的關係。該指標根據兩國間在外交、軍事、經濟方面進行的正式訪問、會議、協定、突發事件等內容和次數分別加分,再以此對國際關係進行評估。指標越高表示兩國間的關係就越好。

- 係以中國廖承志和日本高崎達之助兩人之姓氏命名。

- 依據LT備忘錄,1963年到1967年為第一個5年貿易期,在1968年3月(昭和41 )簽訂第二份協議後,改名為《 日中貿易備忘錄(MT貿易)》,直到1973年建交後。年均交易量為3600萬磅。中國出口的是煤炭,鐵礦石,大豆,玉米,豆類,鹽,錫等。日本方面的出口被定義為鋼鐵產品(包括特種鋼產品),化肥,農藥,農業機械,農具,植物等。

- 如1984年9月約有3000名日本青年訪華活動等。

- 日本自1993年起舉辦「非洲開發會議」(TICAD),中國直到2000年才創辦「中非合作論壇」,但中國後來居上,對非洲直接投資餘額已達日本的5.5倍。

- 黃菁菁(2019.6.27),《習安會今晚登場 定位中日關係為「永遠的鄰國」》,網址:https://www.chinatimes.com/realtimenews/20190627001568-260408?chdtv。

- 風傳媒國際中心(2019.7.27),《「中日友好,我們是永遠的鄰國!」習近平今見安倍晉三,日媒披露「安習會」基調》網址:https://www.storm.mg/article/1428050。

- 《廣場協議》(Announcement of The Ministers of Finance and Central Bank Governors of France, Germany, Japan, The United Kingdom, and The United States, Plaza Accord)是1985年9月22日由美、日、英、法及西德5個工業國財政部長和央行行長於美國紐約的廣場飯店簽署的協議。目的在聯合干預外匯市場,使美元對日圓及德國馬克等貨幣有秩序性地升值,以解決美國巨額貿易赤字。

- 係指1992年鄧小平在中國南方的深圳、珠海、廣州、上海等地巡視時重申與改革開放相關的鄧小平理論,並期許廣東能按其「生產力為基礎的發展觀」發展經濟在20年內追上亞洲四小龍。

- 田正(2018.6),日本對華直接投資對中國經濟發展影響研究,日本問題研究,2018年第2卷(總第196期)。

- 係日本經濟學家根據1960年代末日本FDI情況提出,認為FDI與國際貿易是互補關係,不是替代關係。要使FDI促進對外貿易的發展,條件是FDI應該從本國已經處於或即將處於比較劣勢的產業依次進行。即投資國來說,邊際產業是比較優勢順序的底部,對東道國則是比較優勢順序的頂端。如同1970年代日本FDI順序從資源密集型產業轉向勞動密集型產業為主,然後再轉向重化工業、科技業為主的產業結構轉變,投資順序演進符合該理論。

- 台灣排名第7,約21.3%,是2016年以來新高。

- 台灣FTA覆蓋率只有9.7%,遠不如日本23%、韓國64%,以及新加坡的77%。

- 5項冷凍水產品(冷凍柳葉魚,未燻製的蟳類、海扇貝、墨魚、章魚等),稅率調降約2%到5%;10項農漁產品(生鮮海扇貝、山藥、溫州蜜柑、味噌、蛋黃醬、咖哩醬、穀物酒等),降幅達到一半,預估稅損達2億1,094萬元。