新循環經濟浪潮初探

2021年4月 | 本篇文章PDF檔、簡報PDF檔摘要

聯合國氣候變化綱要公約決議,在2021年底前各國應提出加強版的國內自主減碳貢獻,加上主要經濟體相繼宣誓碳中和目標,深度脫碳已成為普世價值。聯合國環境署指出循環經濟是減緩氣候暖化、減少碳排的有效解方。因為循環經濟不單是「廢棄物減量」,也會透過新面向的變革設計,影響經濟體系的價值鏈。因此,歐盟為綠色新政,提出新版循環經濟計劃,日本公布2020年版循環經濟願景,國際品牌大廠除了相繼宣誓碳中和目標外,提出循環採購目標,要求供應鏈廠商提高循環物料及再生能源的占比。就循環經濟發展趨勢觀察,除了前述的因素外,生產者延伸責任更明確化,擔負更多外部效益、消費者永續理念,趨動生產端往循環經濟的綠色供應鏈發展,循環經濟和永續發展成為國際投資的標的等。由於台灣缺乏天然資源,須仰賴進口,加上產業與全球高度連接,導入循環經濟對未來經濟、產業發展更顯重要。因此,本文建議企業,包括(1)循環經濟所創造的新商業模式,不僅可帶動企業永續發展,也創造永續投資的商機,宜加速導入;(2)尋求企業聯盟,擴大循環經濟效益;(3)透過自身的循環經濟技術,掌握國內外的新商機。

一、前言

每年4月22日的世界地球日(Earth Day)是屬於全球的環境保護日,發起迄今已邁入第51個年頭,2021年以「修復地球(Restore Our

Earth)」為主題,呼籲全球以實際行動表達對地球的關懷,思考如何減少對地球的影響、恢復地球的環境,共同防止環境破壞引發的災害。世界經濟論壇(WEF)公布「2020年循環缺口報告(Circularity

Gap Report 2020)」指出,全球天然資源年消耗量首度突破1,000億公噸,但原物料循環率只有8.6%,長期恐將造成供應鏈最大危機;國際碳揭露專案(Carbon

Disclosure Project, CDP)報告更指出,全球200多家大型上市公司預估在未來5年期間將因氣候變遷而產生近1兆美元的損失。因此,2020年聯合國氣候變化綱要公約決議,2021年底前各國應提出加強版的國家自主減碳貢獻(Nationally

Determined Contribution, NDCs),減少對地球環境的破壞。

艾倫·麥克阿瑟基金會(Ellen MacArthur Foundation)公布的《循環經濟:解決氣候變化的另一半藍圖(Completing the

Picture: How the Circular Economy tackles Climate Change)》指出,即使透過可再生能源和能源效率,也只能解決所有溫室氣體排放量的55%,其餘的45%若能透過水泥、鋁、鐵、塑料和食品等5個領域進行循環回收再利用,可達到減排45%溫室氣體(GHG)的一半。

因此,聯合國環境署(UNEP)國際資源小組波特尼克(Janez Potocnik)主席指出循環經濟體比傳統線性經濟體的減碳績效高出50%以上,所以循環經濟是減緩氣候暖化、減少碳排的有效解方。因為循環經濟不單是「廢棄物減量」,而是強調在新面向變革性設計,影響經濟體系的價值鏈,從減少資源消耗,邁向永續發展及降低環境衝擊,維持生態平衡,在經濟面可提升經濟價值,促進就業機會,如同聯合國訂定的17項永續發展目標(SDGs)都與循環經濟概念有密切的關連性,是各國達成永續發展目標的最重要工具。因此,當4月23日起召開線上全球氣候峰會時,包括美國、歐盟、中國及日本等經濟體紛紛表態在2050、2060年達到碳中和目標時,也加深循環經濟的重要性。

二、2020年循環經濟的趨勢

歐盟2014年公布《邁向循環經濟:歐洲的零廢物計劃(Towards a circular economy: A zero waste programme

for Europe)》提到各階段的目標[註1],2015年再發表《循環經濟行動計劃(Circular Economy Action Plan,

CEAP)》,則制定54項具體行動,包括海洋大量減塑廢物、生態環境設計指導及回收資源品質規範等行動計劃,並修正《廢物管理和公共清潔法》[註2],優先處理塑料、食物垃圾、建築、生物質等領域的廢棄物等。此不僅使歐洲公司節省超過6,000億歐元,2012-2018年期間也創造400萬個循環經濟就業機會。

2018年《歐洲循環經濟的塑料戰略(A European Strategy for Plastics in a Circular Economy)》除了訂出2030年所有塑料容器和包裝使用100%回收外,要求企業承諾使用再生材料及再生塑料質量標準規定等,2019年再將禁止使用一次性塑料製品、再生材料用於PET瓶等的目標入法。

2020年3月通過《新版循環經濟計劃(CEAP-the New Circular Economy Action Plan)》提出35項具體行動[註3],包括產品生命週期的框架,如設計、循環經濟過程、可持續消費等;總目標是保證從自然界獲取的資源經過加工後,在經濟活動中能實現長期、更多次的循環使用,減少自然環境的壓力,除了優先處理領域從過去的塑料、食品廢棄物等擴大至電子產品、ICT機械及包裝等,也聚焦關鍵產品與其供應鏈,及政府公共採䐟等行為,使歐盟能在2030年前提高0.5%的GDP與創造70萬個就業機會,讓循環經濟未來成為產業的亮點與指標。

日本比任何國家都來早發展循環經濟,1994年通過《環境基本法》[註4],以建減少環境負荷的永續社會及透過國際合作保護地球環境等為目標,1999年提出《經濟循環願景》目標,從大規模生產、消費及大規模廢棄物處置的線性經濟體系要轉變為將環境與經濟結合的循環經濟體系,也要將廢棄物全面引入3R[註5]。因此,2000年提出「健全的物質再生社會(Sound Material-Cycle Society)」政策,公布「循環型社會形成促進基本法」,透過建立循環型社會之法律體系及相關措施制度來落實循環經濟。

日本透過完整的循環經濟措施,成功建構領先全球的循環經濟體系,不僅政府與產業間配合度高,使用回收物資做原料的動脈產業(製造與消費)持續增加中,且擁有許多資源回收設施與技術,成為日本循環經濟的特色,且因動靜脈產業串聯整合減輕回收成本,企業更有誘因生產回收、再使用與再製造的產品,並鼓勵消費,實現循環經濟的價值。

2020年日本政府考量隨著世界人口持續成長及經濟規模的擴張,使得資源穩定供應的風險增加,加上廢棄物排放增加與全球資源回收鏈的變化,導致全球環境問題日益嚴重,有必要要求企業在數位科技及新商業模式下,擴大環境、社會及公司治理(Environmental,

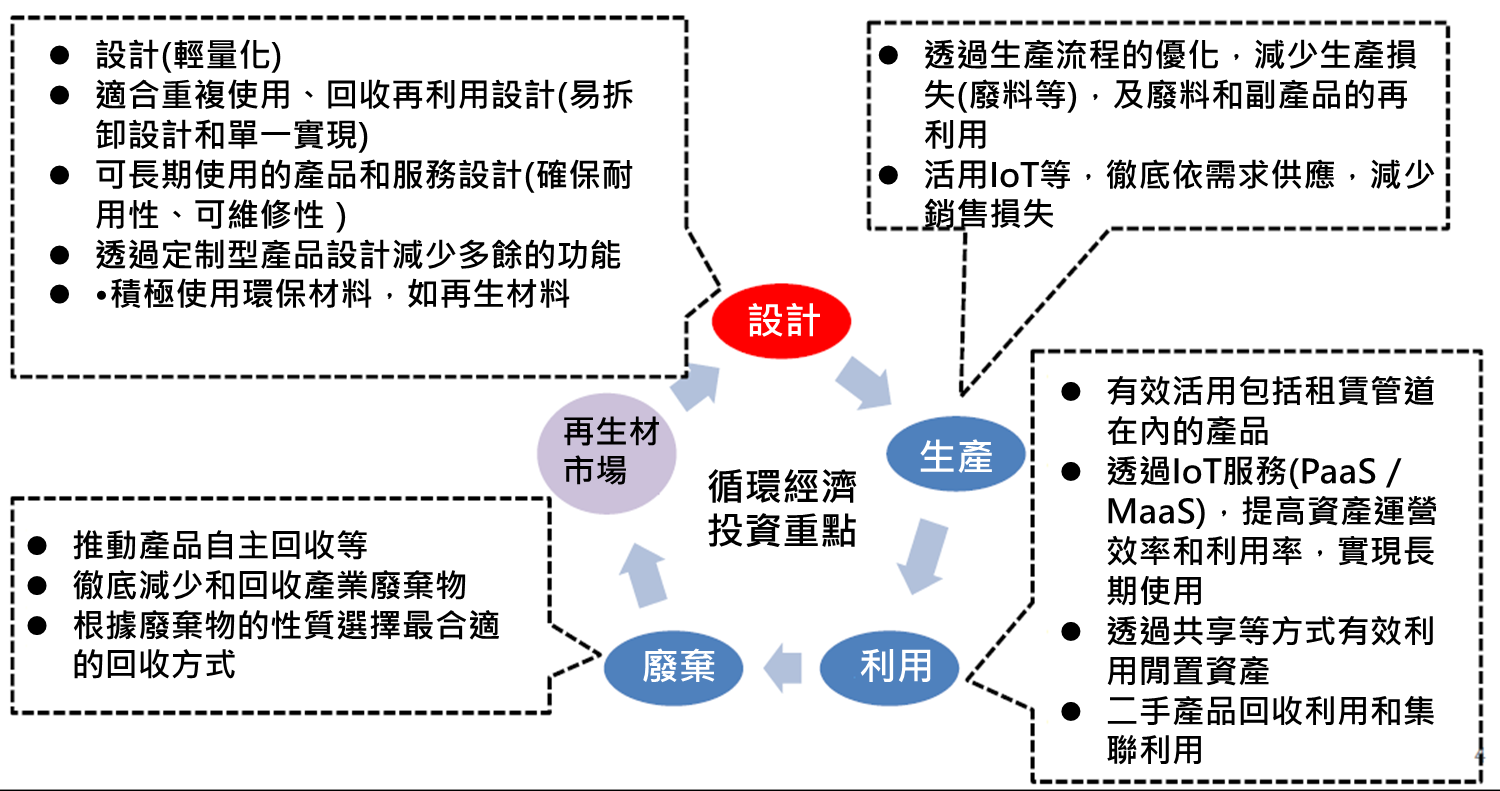

Social, Governance, ESG)投資。因此,總目標是建構中長期具彈性的循環經濟系統,將朝高循環經濟的商業模式發展,提高企業可持續性活動,以確保中長期競爭力;循環經濟不再是廢棄物環境對策(3R措施)的延伸,而是“環境與成長的良性循環”產生的新商機,而是循環經濟為主軸的經濟活動,因此,促使企業自發性開發可持續型產品及改變商業模式,作為全球經營、管理策略。因此,投資重點如下圖。

圖1 日本2020循環經濟願景下的投資重點

資料來源:日本經產省,循環経済ビジョン2020(概要)。

三、循環經濟趨勢的影響

(一)生產者延伸責任[註6]( extended product responsibility, EPR)更明確化

歐盟從過去採用歐盟採用產品包裝及廢棄物管理指令、廢電子電機設備指令,到「綠色新政」強調以「法制標準」讓個人、企業瞭解其永續責任與義務,改變行為,日本的循環基本法,明訂國家與業者實現EPR應盡之義務,甚至2019年公布「環境永續企業」評估標準與觀點的文件,企業須釐清與環境相關機會與風險、確認企業的短、中、長期價值及實質影響之環境相關機會,與企業價值產生鏈結等,此皆顯示各國愈來愈重視產品生命週期間的企業延伸責任,包括過往的回收再生率,目前都進展到產品使用再生料比例、甚至財務責任。

(二)消費者永續理念將趨動生產端往循環經濟的綠色供應鏈發展

無論是歐盟或日本循環經濟政策或願景,除了對優先處理領域規範等外,可以看見的是更廣泛實行生產者延伸制度,即相關政策明確要求生產者要承擔更多的責任,不僅包括產品的生產、銷售,還有產品使用後如何更好地被收集利用和減少對環境的影響等,生產者要負擔設計、收集與處理責任及財務。

且近來有越來越多的調查報告顯示出,消費者的在購物決策過中程不再只因滿足需求,對「品牌理念」的支持更加關鍵,尤其是消費者日益重視的環境永續,才能和消費者建立關係、產生集體的品牌歸屬。企業若想獲取消費者認同感,不得不正視永續物質管理[註7](Sustainable Materials Management, SMM)概念在企業生產、製造的改變,像蘋果(Apple)在《2020年環境進度報告》宣布,將在2030年使整體供應鏈達到碳中和,屆時每部iPhone、iPad等蘋果產品,生產過程淨碳排放量皆為零。發展軟體為主的微軟也揭示2030年實現「負碳排放」的願景、2050年除去公司成立後所有的碳排放,未來包括資料中心將100%採用綠電運作,並投資10億美元於減碳技術開發。Google不僅2020年達到與客戶間的物流運輸的碳中和,預計2022年所有硬體產品都使用回收材料。在民生方面,如食品大廠雀巢宣誓2025年前汰換所有塑膠包裝,改採百分百回收、重複利用的環保包裝;家居大廠IKEA也宣誓在2030年成為100%採用再生與可回收材料等減碳企業。

從國際品牌大廠、科技巨頭陸續加入宣誓碳中和的排程目標來看,不僅自身的綠電使用及善用循環經濟機制來減碳,為了達到其承諾目標,提出循環採購目標,要求供應商於生產製程,提高循環物料及再生能源的占比。像蘋果不斷鼓勵供應商使用綠電來製造產品,依其公布《供應商綠能計畫》,已有71間[註8]供應商允諾使用100%綠電生產蘋果設備,其中不乏台灣供應鏈,如台積電、日月光、和碩、緯創、可成等。因此,隨著消費者的永續意識抬頭,這些國際品牌的永續作為,將使供應鏈的產銷環節產生結構的改變,帶領供應鏈朝向永續的綠色發展。

(三)循環經濟和永續發展成為國際投資的標的

資誠(PwC Taiwan)和安侯(KPMG Taiwan)觀察國際投資動向表示,以ESG分析,循環經濟和永續發展是現今國際資金評估投資標的考量之一。國際金融穩定委員會(Financial

Stability Board, FSB)2017年6月發布,要求企業提供利害關係人相關且可靠的財務基礎衡量資訊,並建議企業必須了解並揭露氣候變遷可能帶來的風險、機會以及可能造成的財務影響。聯合國責任投資原則[註9](The Principles for Responsible Investment , PRI)更以實際行動將「氣候相關財務揭露建議書(Task

Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)」的要求整合進自願性揭露項目中,目前全球支持TCFD企業已超過513個組織,有助引導國際資金進行相關投資。

四、建議

政府推動「循環經濟推動方案」,是從「綠色生產」、「綠色消費」與「回收利用」來規劃,包括綠色生產端要將建置「循環技術暨材料創新研發專區」,及「新循環示範園區」開發再生材料等;消費及交易端則推動一次性產品限制使用及綠色公共採購,以及朝能資源整合與產業技術發展,以建構產業共生的回收循環體系。[註10]但受到我國在碳中和目標仍未取得進展,循環經濟發展仍待大力施展。不過,就民間而言,台灣已有不少企業在循環經濟及環境永續表現,以2020年道瓊永續指數[註11](Dow Jones Sustainability Index, DJSI)成份股來看,台灣有26家,包括台積電、台達電、友達、中國信託、玉山銀行、中租控股、統一超商等,顯示民間在循環經濟領域走得比政府來得快。

台灣的天然資源缺乏,須仰賴進口,加上產業與全球高度連接,導入循環經濟的概念對台灣未來的發展更顯重要。在面對愈來愈多國家宣示碳中和目標的排程、未來對進口品要求碳排標準或實施邊際碳關稅等措施,或者國際品牌商以永續概念要求台商進行產業結構調整的可能性增加。本研究建議:

(一) 循環經濟所創造的新商業模式,不僅可帶動企業永續發展,也創造永續投資的商機

從各國疫後經濟復甦發展趨勢來看,包括歐盟綠色新政,日本重新訂出2020年循環經濟發展願景,中國於今年6月將啟動碳交易市場,與綠色、環保、經濟相關的循環經濟將是未來發展的一大重心。從不少個案可知,循環經濟所創造的新商業模式,不僅可帶動企業永續發展,也創造永續投資的商機。因此,企業要有效地對投資人說明其永續治理之道,包括自身的永續性供應政策和準則、對循環經濟的體認、如何將循環經濟相關策略中納入與環境有關之機會與風險,並明確揭露環境資訊,爭取投資人的目光。

(二)尋求企業聯盟,擴大循環經濟效益

Carbon Trust(2017)提出製造業與服務業兼顧的循環經濟商業模式,在使用、製造、廢棄等3個階段串接成閉鎖內循環為基礎,並參照過去經驗,組成相對應可執行的循環經濟商業模式的外循環。以台南企業為例,台灣每年有一半約6萬公噸舊衣被當成垃圾焚毀或掩埋,不僅造成資源浪費,燒毀、掩埋更造成環境污染。於是主張「庫存布料再運用」,以循環經濟翻轉商業模式,一方面創造可回復、可再生的經濟和產業系統,減少廢棄物產生,同時確保資源的價值的極大化運用。其作法是集結48個公營單位與NGO等組織,從回收、紡織、設計、行銷的整合,從發展「布料履歷」,到創造循環織品一條龍服務。包括以行動專車推廣「從布裡來,回布裡去」舊衣改造;以I

BOW微型實驗坊,扶植新銳「伴旅」品牌,又以社會企業模式運作,將庫存布轉化為公益資源等。

(三)透過自身的循環經濟技術,掌握國內外的新商機

麥肯錫(McKinsey & Company)公布的「歐洲的循環經濟機會」報告指出,到2030 年光歐洲地區循環經濟的淨經濟利益,將高達1.8兆歐元。艾倫‧麥克阿瑟基金會表示透過產業界和政府政策適度的調整與合作,2025年以前歐洲將有高達3,200億歐元的循環經濟投資機會。聯合國也估計2030年「永續發展目標」時將釋出5-7兆美元。以台灣而言,由於台灣長年推動塑膠回收已讓企業在部分循環產品有競爭如利用回收PET製成的機能布料,或開發可自然分解的生質塑料作為一次性食品包材的核心技術等,因此,廠商如何透過自身所累積技術,加強投入相關技術開發,以掌握這波商機。

附註:

- 2025年前,包括塑膠、金屬、玻璃、紙張及紙板與可生物降解的物質達成禁止掩埋;2030年前,都市廢棄物的再用率及回收率至少70%,包裝廢棄物的回收率80%;階段性目標2020年及2025年前分別達到60%及70%。

- 制定2030年目標:(1)一般廢棄物,包裝廢棄物的65%(2)75%重複使用或回收(3)將一般垃圾的填埋量減少到10%。

- https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/implementation_tracking_table.pdf。

- 係日本政府因應1992年地球高峰會。

- 即Reduce(減少使用)、Reuse(廢物重用,物盡其用)、Recycle(循環再用)。

- 指生產者的責任應延伸到整個產品的生命週期,其中包括產品在生命週期每個階段裡對環境所造成的衝擊等,尤其是對廢棄物的回收、再使用、再生利用及最終處理。

- 針對物質生命週期概念貫穿、整合各種行動包括生產製造、消費、廢棄物管理、貿易等內容,利用法規、經濟、鼓勵自發性等手段達成資源循環再利用、減輕環境衝擊之目標。

- 數位時代(2020.7.22)。台積電、日月光都響應!蘋果帶供應鏈動起來,誓言10年內歸零iPhone生產碳足跡。

- 係2005年聯合國邀請全球大型機構投資人參與制定並簽署責任投資原則,將ESG之永續議題整合到投資策略中。

- 王玉樹(2020.12.3),《疫後王牌 綠色經濟強彈》,中國時報。

- 此為全球首個企業永續投資評比指標,其透過企業永續評鑑方法(Corporate Sustainability Assessment, CSA),針對企業經濟、社會與環境三大面向評價該組織永續發展的能力。每年邀請全球數千家企業評比,僅各產業永續發展得分最高的前10%企業,才入選為DJSI成分股。