掌握全球基礎建設商機趨勢

2021年8月 | 本篇文章PDF檔、簡報PDF檔摘要

隨著全球COVID-19疫情控制,各國啟動了復甦經濟方案,其中有關基礎建設更是經濟政策重中之重的議題。從美國、中國及歐盟提出的基礎建設計畫內容來看,主要是支撐各國或各區域社會及經濟未來發展的需要,透過新投資,帶動產業轉型升級,發揮消費、投資的乘數效果為經濟社會帶來巨大的正面效應,加上公共財無排他性,更有利於促進包容普惠性發展。這也是近來各國政府莫不積極投入基礎建設的推動,爭取未來競爭優勢的重要原因。台灣自2017年起啟動前瞻基礎建設方案,提供產學研在數位、AI、綠能等領域合作結盟,也讓許多新科技應用落實市場,因此,本文對企業如何掌握全球基建商機所提出之建議,包括(1)企業應善用前瞻基礎建設等國家級計畫的練兵場域,加速企業新興科技應用落地,爭取切入基建的機會;(2)企業應與政府合作,透過台美對話機制,協助企業順勢切入歐美基建領域;(3)雙產線策略運用可助切入中國新基建,但台商多屬中小企業仍需做好風險評估。

前言

七大工業國集團[註 ](G7)在6月份召開的領袖峰會指出亞洲、非洲、南美洲不僅缺乏與全球接軌的鐵路和港口,連低碳科技和網路等基礎建設也嚴重不足,加上世界銀行(World

Bank)等國際金融機構對發展中國家援助因貸款不透明、安全準備不足,反而增加其國債,進而影響其人民利益。故G7提出了全球性基礎建設倡議,協助發展中國家引進低碳科技、改善公共衛生和數位建設,並推動男女平權、提高勞工和環保標準、制定透明規範防止貪污。

這個援引拜登總統競選主軸「重建美好未來」而命名為「重建美好未來世界(Build Back Better World, B3W)」的倡議,顯然是針對中國2013年倡議的「一帶一路(The

Belt and Road Initiative, BRI)」,BRI發展近10年過程中出現賄賂、剝削勞工和強迫勞動,以及國家債務高築等問題而引起各國的反彈,讓歐盟理事會決議自2022年開始啟動「連結全球的歐洲(A

Globally Connected Europe)」基礎建設計畫。連歐洲業界也要求反制中國BRI,像德國工業聯盟(BDI)專家Friedolin

Strack表示歐洲要提出更好的方案,才能贏回發展中國家的影響力。

無獨有偶美國拜登總統4月7日發表「美國就業計畫(American Jobs Plan, AJP)」,雖然短期以創造就業機會為目標,但以翻修、興建美國基礎建設為手段,總投資額2.65

兆美元,扣除4,000億美元「綠能產業租稅抵免」後仍有高達 2.25 兆美元基建經費,而8月12日美國參議院通過約1.0兆美元基建法案雖較先前規劃縮水,但仍以翻修鐵路、公路、橋樑、電動車、水利和電力等設施為主。中國除BRI外,還有因應十四五規劃需要所推出的新基建計畫。可預期未來幾年全球將會出現一場空前的基建競賽,醞釀出龐大的商機。因此,本文將從全球基建趨勢分析,瞭解全球基礎建設所帶動商機,進而分析對企業發展帶來的機會,並提出相關建議。

全球基礎建設趨勢

美國基礎建設計畫

依據拜登總統2021年4月公布的基礎設施建設計畫,8年「總預算」為2.25兆美元,這被稱為美國就業計劃(The American Jobs

Plan)的經濟方案,是以透過美國基礎建設提升,重建美國競爭力,以及對抗中國威脅並鞏固美國經濟。項目包括現代化交通基礎設施、飲用水、高速寬頻及電網等基礎建設,建造和翻新平價房,加強美國製造業及投入研發,改善老年人和殘障人士的護理基礎建設,計畫涵蓋範圍甚廣,從傳統的道路橋樑到因應未來AI物聯網時代所需的寬頻網路與半導體自製研發,以及面臨氣候變遷的綠色基礎建設投資等。

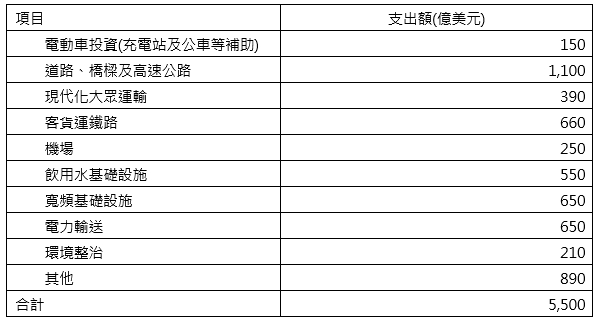

後來經由政黨協商,在8月初由美國參議院通過的基建法案版本,新增項目支出額為5,500億美元,其項目如表1,持續8年約可達到 1.0 兆美元,雖然較原本拜登總統規劃的規模縮減不少,但仍可在未來10年平均每年增加約200萬個工作機會。

另外,原本在拜登總統規劃基礎建設方案中的住房方案、居家照護等項目,則將以氣候、社會扶助包裹的社會安全網計畫提出3.5兆美元計畫,主要有兩大部分,第一是強化社安建設,如推動帶薪家庭照顧與病假、補貼兒童照顧、擴大兒童稅收抵免措施延長及COVID-19防疫紓困的擴大健保補助措施延長等相關措施;第二是針對因應氣候變遷,以2030年底前減少80%的發電碳排、整體的經濟碳排減少50%為目標,提供潔淨能源的投資減稅優惠及設置類似「潔電標準」等計畫。

表1 美國參議院通過基礎建設方案新支出項目

資料來源:CNN,https://edition.cnn.com/2021/07/28/politics/infrastructure-bill-explained/index.html。

中國新型基礎設施建設規劃

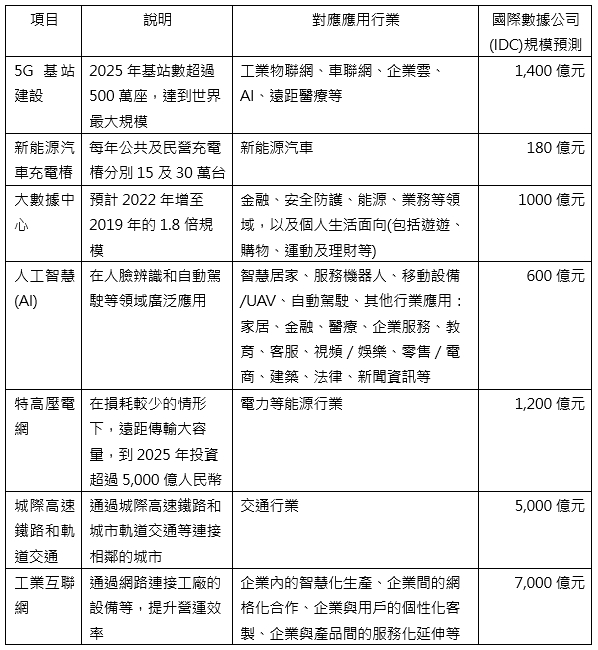

中國國家發展改革委員會表示「十四五規劃」的新型基礎設施建設規劃(以下稱為「新基建」),主要為產業轉型升級提供技術和硬體支援,加速經濟社會的數位化、智慧化,引領中國轉變經濟發展方式。可分為7個技術領域,如表2,除了5G基地台建設、大數據中心和AI等IT領域外,還包含高效傳輸大容量電力的特高壓電網、在城市圈內跨城市運行的城際高速鐵路和城市電車等。

表2 中國新基建計畫應用領域

資料來源:https://zh.cn.nikkei.com/china/ceconomy/43560-2021-01-25-05-00-00.html。

依據中國信息通信研究院統計,2021~2025年中國政府及民間對新基建的投資額合計將達人民幣10.6兆元,約占中國社會基礎設施投資10%。而中國銀行估算2020年中國新基建投資額達人民幣1.2兆元,預計2021年以後每年將投入接近2020年2倍金額。

就最先推進的5G通信網建置來看,截至2021年 7 月已建置約 91.6 萬座 5G 基站,占全球總數約 7 成,成為全球單一個國家最大規模,雖然年初電信商規劃2021年至少再新建

60 萬座基站,但因2020年擴張太快,加上貿易戰、缺料、疫情等因素影響,2021年上半年無新標案釋出,下半年中國電信、中國聯通等敲定新建規格較低的

700MHz 24 萬座 5G 基站,就覆蓋中國全境需要600萬座以上基地台,肩負一線建設任務將是中國移動等國有通信運營商。

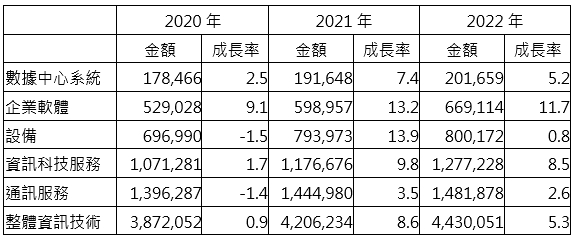

再以數據中心投資來看,依美國Gartner公司預測,如表3,全球對通信服務和數據中心等IT支出到2021年達到4.2兆美元,較2020年成長8.6%,2022年支出則成長5.5%。雖然無法單純比較,然全球數據中心支出占比,較企業軟體、資訊科技服務及設備的占比為低,此顯示出中國對數據中心投資額在全球投資額中,並非特別突出。

表3 全球IT支出預測

單位:百萬美元、%

資料來源:Gartner(2021年7月)。

反而是民間企業也在加深參與新基建和運營,除了中國移動、中國聯通等三大電信商在2025年建置超過500萬座5G基地台外,騰訊控股宣布5年內要對雲平臺、AI和5G等領域的新基礎建設投入5,000億元;阿里巴巴集團也透露3年內對數據中心建設等投入2,000億元。

歐洲基礎建設計畫

歐洲央行為因應COVID-19疫情對經濟衝擊,在2021年6月啟動7,500億歐元疫情復甦方案中,就已經包括經濟穩健投資、數位及低碳等基礎建設,且為了疫情緊急購買計劃(PEPP)追加6,000億歐元,總額來到1.35兆歐元。歐盟理事會則在7月份通過連結全球的歐洲計畫,係採用地緣戰略和全球化來實現歐洲和亞洲的互聯互通,以增進彼此在經濟、外交和發展政策和安全利益,進而實現歐洲價值觀。

理事會強調投資於有形基礎設施和監管框架的重要性,與志同道合的國家和地區的互聯互通夥伴關係,包括與受益者的充分合作,幫助促進互聯互通行動和兼容互補的倡議,進而維持公平的競爭環境並激勵民間投資。另還呼籲建立更多的夥伴關係與合作,如與日本和印度建已簽訂聯合基礎建設計畫,要連接歐亞的交通、能源與數位領域;與東盟和美國的合作,甚至在G7和G20等多邊論壇內合作。目前相關連通性結論將在2022年春季前進行新的聯合溝通。預計將在以下領域採取其他行動,包括在全球範圍內確定和實施一系列具有高影響力和可見性的項目和行動;提出簡化的融資計劃以激勵投資;動員民間部門資助和實施項目;確保歐盟與全球互聯互通行動的可見性;確保所有利益相關者間的有效合作與協調等。

新型態基礎建設帶來的商機

從近期美國、中國及歐洲等所公布的基礎建計畫來看,皆在規劃未來,其主要特徵:

1.支撐未來發展需要:主要在支持產業轉型升級和提升經濟社會發展需求,像中國新基建當前新型態基建部署是為了發展數位經濟和建設智慧社會,讓國家能夠成為一國在網路、數位及智慧化社會等建設提供運作

2.具強大的經濟社會帶動效應:透過新投資,帶動產業轉型升級,進而消費、投資等發揮乘數效應

3.有利於促進包容普惠性發展:基建部署不是針對特定行業或族群,而是為經濟社會數位化、網路化和智慧化運作提供先進通用化基礎,從長期來看,無論是投資者、消費者、民眾及其世代,甚至產業、社會、國家皆能從新型態基礎建設獲得不同的利益。

另外,新型與傳統基礎建設間主要不同之處,在於:

1.應用新技術:融合物聯網、雲計算、大數據、人工智慧、區塊鏈等新一代資訊科技技術,是透過軟硬體融合型的基礎建設計畫,像過去電力建設多指火力與核能發電的基礎建設,但隨著環保意識高漲,使用風力、太陽能等低污染的再生能源比例,或與互聯網結合的智慧電網等成為電力基礎建設轉型方向。

2.滿足新需求:包括經濟社會數位化、網路化和智慧化發展新需求,像5G通訊技術崛起,使得數據傳輸量大幅增加,也擴展自動駕駛、AI等通訊應用的範疇,為滿足新需求而讓新服務不斷推陳出新。

3.激發新動能:為經濟社會創新發展,推動技術創新和產業創新,培育新產業業態和應用業態,促進產業轉型升級和社會提升,推動發展質與量、效率及新動能的變革。長期而言,基礎建設支出已被視為對全球經濟的一種刺激形式,因它可維持勞工就業,並提高未來產能。

依據安侯建業(KPMG)公布《2021年基礎建設的新興趨勢》調查顯示,除了疫情影響外,未來10年真正影響基礎建設產業的十大趨勢:

1.全球在動盪不安情況下,未來的不確定性更加造成基礎建設規劃的複雜度

2.城市基礎建設需重新思考自身的價值定位,為市民提供更優質的基礎環境

3.疫情導致的邊境封閉及管制,讓機場及港口運營商意識到自動化基礎建設的重要性,可創造出更具彈性的運用空間

4.基礎建設開發商開始廣泛思考他們的供應鏈策略

5.新興市場基礎建設已吸引大量的投資者投入,提供相關計畫新的融資選擇

6.雖然因疫情帶來許多負面影響,卻也讓全球的基礎建設邁向更環保、平衡的重建目標

7.各國政府積極關注氣候風險與永續發展,基礎建設的韌性已成為一大課題

8.全面性數位化時代來臨,如何在數位世界中建立安全性基礎建設將是重要關鍵

9.疫情讓各國政府開始進行徹底改革,比起一般基礎建設,數位基礎建設在疫情後變得更加重要

10.在創新的驅動下,為提升政策透明度及債務永續性等問題,政府與民間企業在基建將有更密切的合作,新興市場的公私部門更緊密的協作。

各國政府因應COVID-19疫情的重點主要放在其對市場、企業和個人所造成的短期衝擊,然這些措施,隨著疫情時間拉長而失去效力,讓經濟在未來面臨重大的挑戰。各國政府也體認到,就長期而言,增加基礎建設支出可帶來的經濟利益,才能繼續進行長短期資源的配置。這也是為何,近期各國政府作法是改善傳統基礎建設的未來需要、構建數位網路齊頭並進,與支持環境保護作為核心重點之一,這類投資都是為了未來,無論是未來的國家競爭力,還是奠基未來的經濟成長。

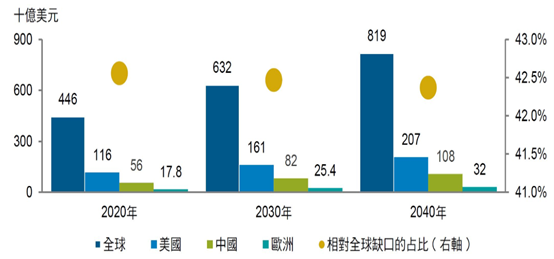

根據G20倡議的全球基礎建設中心(GIH)所公布《全球基礎建設展望—50國7部門基建投資需求(Global Infrastructure Outlook-Infrastructure

investment needs 50 countries, 7 sectors to 2040)》指出,全球對基礎建設支出的需求不斷地增加,相對地相關基建支出勢必也隨之上升。GIH估計,到2020年、2030年和2040年為止,美國、中國和歐洲占全球基礎建設投資缺口的42%以上,其中支出不足部分主要為美國。

圖1 全球基礎建設支出需求

資料來源:全球基礎建設中心。

結論與建議

從中國推動BRI後,到美中貿易戰,美中在爭奪全球霸主地位時,科技、數位含量是重要的關鍵,然重中之重還是需要基礎建設布署,尤其中國新基建計畫處處可見,以發展新興戰略產業的關鍵技術,加速發展高科技產業,在全球科技競爭中取得優勢的作為。這也是為何近來歐美強調要在基礎建設計畫進行合縱連橫,擴大合作領域及區域。而台灣自2017年起啟動前瞻基礎建設,要在8年內在軌道、水環境、綠能、數位、城鄉、育兒空間、食品安全及人才培育等8個面向投入新台幣8,400億元建設,目前已完成第一階段建設,已扶植企業跨領域合作,不僅有助產業創新應用之擴展,亦可支援企業爭取參與全球基礎建設的機會,因此,本研究提出建議:

1.企業應善用前瞻基礎建設等國家級計畫的練兵場域,加速企業新興科技應用落地,爭取切入基建機會

政府除了啟動「前瞻基礎建設方案」外,還包括「數位國家・創新經濟發展方案」、「5+2產業創新計畫」及「六大核心戰略產業」等國家級產業政策,支持產業在新興技術發展的自主技術研發與服務擴散,包括智慧製造、自駕車、智慧醫療、綠能科技、智慧城市、體感科技、資訊安全、智慧金融等場域,提供企業、新創或學研界的結盟合作,將應用成果落實在市場,如同歐盟建置5G走廊、瑞典打造AstaZero為全球最大室內自駕車測試場域、新加坡針對提供海事能源試驗中心等,提供當地企業善用國家基建作為開發新科技產品的練兵場,迎向新產業創新的挑戰。

2. 企業應與政府合作,透過台美對話機制,協助企業順勢切入歐美基建領域

自美中貿易戰爆發後,出現「一個世界、兩套系統」新格局。歐盟和美國近來在擴大基礎設施建設方面動作頻頻,包括2021年4月歐盟與日本和印度簽署夥伴關係,以協調連接歐洲和亞洲的運輸、能源和數位化等領域的合作項目。而歐盟7月通過歐洲版的「歐盟全球連結」的國際基礎建設計畫決議,強調推進歐洲經濟、並促進歐洲價值觀,以支持開發中國家基礎設施建設方案。這項新的全球基建倡議,是透過透明基礎設施夥伴投資計劃,改善總價值超過40兆美元的基礎設施,因此,並鼓勵民營部門參與,加強所有利益相關者之間的合作。就台灣而言,台商在5G設備及在半導體等領域,台美間產業合作機會非常大,尤其2020年底「台美經濟戰略對話」MOU簽署後,兩國企業在半導體供應鏈互動良好,此可成標竿進而帶動5G獨立組網、電動車、電力等其他領域合作。

3. 雙產線策略運用可助切入中國新基建,但台商多屬中小企業仍需做好風險評估

中國「新基建」計畫內容相對於歐美規劃更是包羅萬象,除了硬體基礎建設外,為了增進數位生產力,需要更多元網路應用及空間釋放,包括雲計算、物聯網等數位基礎建設,進而促進更多商業新模式、新業態發展。對台商而言,以5G為主的資通訊、AI和工業互聯網等領域,不僅是台商強項,也是中國「新基建」需要項目,但在美中對峙的競賽中,廠商往往面臨抉擇,若能分為「出貨美國」及「出貨中國」的雙生產線應變策略下,不過,廠商也要考慮到「新基建」多為跨期間長、所需資金多等問題,這對多以中小企業為主的台商要如何參與新基建或評估計畫風險將是一大重點。

附註:

- 美國、加拿大、日本、英國、法國、德國、義大利。