中國能耗雙控政策對產業影響初探

2022年2月 | 本篇文章PDF檔、簡報PDF檔摘要

受到煤價高漲、電力緊缺及減碳目標等多重因素影響,自2021年9月底起,中國各省市陸續傳出限電、限產措施,大範圍停產動作已衝擊部分產業的發展。儘管中國官方現已推出保障煤炭供應、部分地區調漲電價等措施,來解決電力供給不足問題,然有鑑於中國國家主席習近平已在2020年9月的聯合國大會上作出了2030年前碳達峰和2060年前碳中和的承諾,為如期實現目標,中國可能會採取更多能耗雙控的行動,以利支持碳中和新目標進而加速能源轉型。此將導致(1)中國的高能耗產業加速轉型—碳中和政策將對於中國電力、煤炭、石化能源、交通運輸等傳統高能耗高排放產業產生深遠影響;(2)中國生產條件惡化及政策的不確定性,將加速全球供應鏈重組—近年來中國的環保減排要求停產或是2021年的限電措施,因地方政府均未事先預警,並缺乏明確、統一的政策標準,使得廠商措手不及。此外,在美中貿易戰、科技戰等對峙情勢未解,加上生產條件不斷惡化、政策具高度不確定性的態勢下,可能會進一步影響國際廠商在中國的投資意願,加速全球供應鏈的重組。因此,本文就觀察到的現象給予仍想留在中國台商的建議:(1)中國綠色轉型正在發生,中國「綠色發展」產業戰略將是台商的機遇,接軌國際趨勢,搶占綠色商機;(2)確保供電穩定、強化再生能源的採用規劃 ,同時符合中國與國際趨勢,以因應未來供應鏈的需求。

前言

2020 年 9 月,中國國家主席習近平宣佈,“中國將力爭 2030 年前二氧化碳排放達到峰值,努力爭取 2060 年前實現碳中和”。在世界各國政府為實現淨零排放制定目標的浪潮中,沒有任何承諾會比中國的承諾更為重要。中國是世界上最大的能源消費者和碳排放國,其二氧化碳排放量占全球碳排總量的三分之一。

在碳中和長期目標下,中國官方於2021年初召開的兩會即訂定2021全年單位能耗GDP需降低3%,而發改委於2021年8月底發布「能耗雙控完成情況晴雨表」顯示,廣東、江蘇等19個省市分別為一級、二級預警,因此在臨近年末的壓力下,地方政府紛紛祭出嚴格限電措施,加上當時煤炭產量跟不上與進口下滑致供給不足,又適逢中國2021年出口旺盛,用電需求大增,種種原因使得中國多個省市於2021年9月陸續傳出限電、限產措施。事實上,廣東省與雲南省有部分地區從2021年5月起就已經開始執行錯峰限電措施,由於一開始只針對遠離民生的特定領域措施,而且範圍侷限在特定省分,因此許多其他地區的企業、民眾感受並不深。直到9月底,各省爭先恐後祭出限電,由於限制範圍越來越大,限電限產問題才浮上檯面。

因此,本文從中國能源供需與二氧化碳排放現況談起,分析中國減碳政策與目標,瞭解中國能耗雙控對於產業的影響。

中國能源供需現況

中國的能源部門早期多為國營企業所壟斷,但這些國營企業從1980年代開始進行商業化及部分私有化。例如,石油工業部被拆解為中國石油天然氣集團公司及中國石油化工股份有限公司,煤炭工業部也於1998年撤銷,轉由省級煤碳公司及國家電力公司取代。目前中國的石油產業由中國石油天然氣集團公司、中國石油化工股份有限公司,以及中國海洋石油3大企業主導。在電力部門方面,國家電力公司則被拆解成國家電網、南方電網2個電網公司,以及國電、中電投、華電、華能、大唐等5大發電公司,這些公司負責中國50%以上的發電量。在煤炭產業方面,則是出現更多由私人或地方政府所有的採礦廠[註1]。

20 世紀 70 年代末,中國啟動經濟轉型進程,從社會主義計劃經濟制度轉型成為更加開放、基於市場的經濟制度,從那時起中國經濟和社會的發展速度驚人,尤其自

1980 年以來,中國一直是世界上成長最快的主要經濟體,目前 GDP規模已達到 1980 年的 30 多倍、2000 年的 5 倍。若以2020

年為例,中國以名義價值計算的經濟規模僅次於美國,是世界第二大經濟體;按購買力平價(PPP)調整後的經濟規模則為 世界第一;人均 GDP(購買力平價)約為

1.7 萬美元,大約是歐盟和日本平均水準的 40%、美國的四分之一以上。

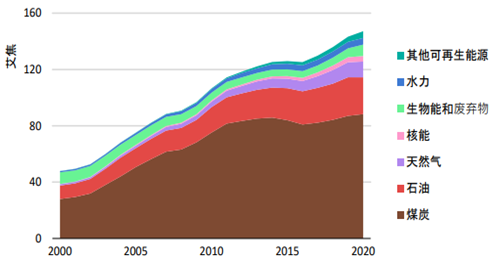

隨著中國經濟快速成長,其能源消費量亦隨之增加。至2010年起,中國已取代美國成為世界最大的能源消費國。在能源需求方面,如圖1所示,中國高度依賴化石燃料:2020年中國一次能源需求總量中約有85%是化石燃料提供,僅煤炭就占

近 60%,而石油則約占五分之一。中國是世界上最大的煤炭消費國,煤炭消費量遠高於其他國家;光2020 年燃煤量就達到 30 億噸煤當量,占世界市場的50%以上。從歷史經驗來看,中國的煤炭消費量與工業化同步成長;

2002-2013 年期間成長最為迅速,此階段中國一次能源需求總增量中煤炭占 77%。 僅水泥、化工和鋼鐵工廠就貢獻了上述成長的一半,其中 30%(或煤炭需求總增量的

15%)間接來自於電力使用(主要是燃煤電廠發的電)。在效率提高和限制煤炭使用擴張的政策下,2013-2018 年煤炭用量大致維持持平狀態;但在

2019 年、2020 年 和 2021 年初,煤炭需求再次走高。

中國是世界上最大的煤炭生產國,煤炭產量約占全球的一半。由於中國的煤炭大多為自產,充足且低成本煤炭資源提供以煤為基礎的經濟發展條件。儘管如此,中國的煤炭消費量仍然大於本土的生產量,因此中國日益依賴進口煤炭;目前煤炭消費總量中約有

8%來自進口,主要用於發電和供熱。

相較於煤炭,中國對石油和天然氣的需求自 2000 年以來也有顯著成長,然2020 年中國消費的石油和天然氣中分別有超過 70%和 45%來自進口。中國的石油高度仰賴進口,尤其自1993年後,中國成為石油的淨進口國,石油用量每年以

5%速度成長,主要用於補足重工業中煤炭的使用,以及滿足個人交通運輸和貨運需求的迅速成長,且於 2017 年超過美國成為最大的石油進口國。天然氣則因2015

年起獲得政策的有力支持下,需求急劇上升,特別是在發電、工業用途以及商住空間和水加熱等面向,雖然中國也大量自產油氣,但仍然嚴重依賴進口,且於2018

年取代日本成為最大的天然氣淨進口國[註2]。

儘管化石燃料繼續佔據主導地位,但核電、水力發電、生物能源、其他可再生能源等現代低碳燃料和技術的使用在過去十年間得到了相當大的進展,從 2011

年的 9%上升到了 2020 年的 14%。 可再生能源電力和核電在 2020 年占能源需求總量的 9%以上。2020 年,太陽光電和風力發電的裝置容量合計約為540

GW,其中一半以上來自陸上風機。目前,公用事業規模的太陽能發電總裝置容量為180 GW,屋頂電池板和海風裝機約為 90 GW。這些太陽能板大部分是中國生產的,中國已成為世界上最大的太陽能板生產國。

圖1 中國不同燃料的能源需求總量

艾焦(EJ)等於1018焦耳 (熱當量)

資料來源:國際能源總署(IEA),“中國能源體系碳中和路線圖”,2021。

中國二氧化碳排放現況

根據英國石油公司( BP )發布2021年版《bp 世界能源統計年鑑》,如表1所示,中國是世界上最大的溫室氣體排放國,排放量約占全球總量的30.7%,已超越所有已開發國家之總和。不過儘管中國的碳排放總量在過去

20 年間增加了兩倍,但若按人均計算,中國能源體系 2019年的二氧化碳排放量為 7.1 噸/人,仍低於美國或加拿大等一些已開發經濟體(人均 13-15

噸二氧化碳),但高於歐盟等其他國家(人均約 5 噸二氧化碳)。根據IEA統計,2019年,中國與能源有關的排放約有 79.6%來自煤炭,14.3%來自石油,5.8%來自天然氣。

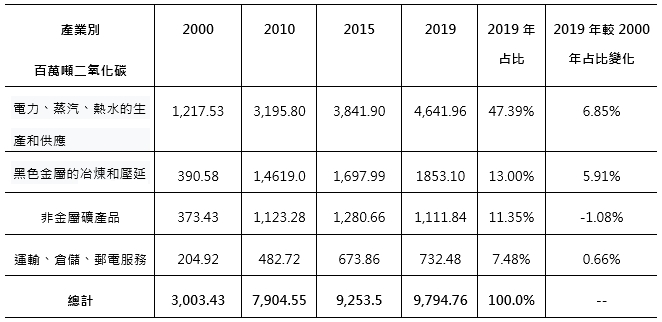

從部門別來看,中國主要的二氧化碳排放來源是高耗能行業,尤其是電熱氣水生產業。據中國碳核算數據庫CEADs資料統計,如表2所示,二氧化碳排放的主要來源是六大高耗能行業。其中電力、蒸汽、熱水生產占比最高,2019年占總排放量的47.39%,較2000年還增加6.85個百分點;黑色金屬冶煉和壓延加工業,2019年占比為18.92%,較2000年增加了

5.19個百分點;非金屬礦產品業碳排放2019年占比為12.43%,較2000年占比減少1.08個百分點。

表1 主要國家二氧化碳排放趨勢

資料來源:《BP世界能源統計年鑑》,2021。

表2 中國碳排放_按產業區分

資料來源:中國分部門核算碳排放清單,CEADs,網址:https://www.ceads.net.cn/data/nation/。

中國減碳政策與目標

2007 年中國官方成立「國家長期應對氣候變遷領導小組」,由當時的總理溫家寶擔任組長,負責制定國家應對氣候變遷的重大戰略、方針和對策,協調解決應對氣候變遷工作中的重大問題。

2007 年 6 月 4 日發布實施《應對氣候變遷國家方案》,由發改委及相關部門及各領域專家歷時 2 年研究制定,為中國第一部因應氣候變遷的政策性文件,全面闡述中國在

2010 年前應對氣候變遷的對策,包括 2010 年實現單位國內生產總值能源消耗比 2005 年降低 20%左右,同時調整能源結構,少用化石燃料、多生產可再生能源,力爭

2010 年可再生能源比重提高到 10%,到 2020 年提高到 16%,以減少二氧化碳排放。

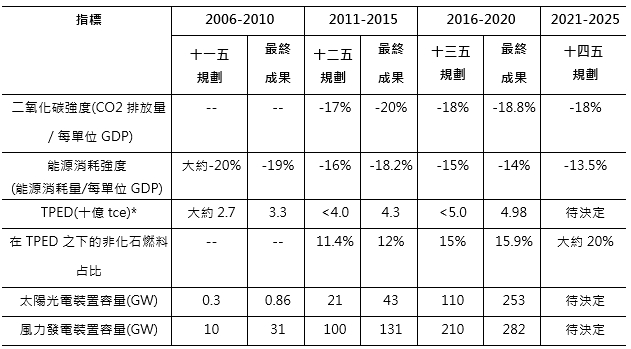

於是總理溫家寶在2009年丹麥哥本哈根舉行的聯合國氣候變化綱要公約第十五次締約國大會(COP15)暨京都議定書第五次締約國會議(CMP5)中,明確宣示中國對溫室氣體排放減量的承諾:中國到2020年時,溫室氣體排放密集度要比2005年降低40%~45%。基於此一承諾,並確保中國經濟穩定成長,其「十二五規劃」的經濟戰略,努力將「出口成長」轉型到「內需拉動」型經濟,並邁向低碳經濟,甚至主要量化目標為,至2015年全國二氧化碳排放密集度比2010年下降17%;節能達3億噸煤當量,能源密集度比2010年下降16%;非化石能源占初級能源消費比例達到11.4%。

中國於2015年6月30日向聯合國提交了《強化應對氣候變化行動——中國國家自主貢獻》。中國根據自身國情、發展階段、可持續發展戰略和國際責任,確定了到2030年的自主行動目標,即:二氧化碳排放2030年左右達到峰值並爭取儘早達峰;單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降60%-65%,非化石能源占一次能源消費比重達20%左右等。中國還明確提出從當前到2020年、2030年及以後的行動路線圖,為落實"貢獻"目標規劃了詳細的政策措施和實施路徑。此國家自主貢獻目標亦納入「十三五規劃」中,而其主要量化目標為,到2020年,單位國內生産總值二氧化碳排放比2015年下降18%,且將非石化燃料比重提高到15%,碳排放總量得到有效控制。

2020年9月,中國國家主席習近平主席宣佈,中國將“力爭2030年前二氧化碳排放達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和”。有鑑於在世界各國政府為實現淨零排放制定目標的浪潮中,沒有任何承諾會比中國的承諾更重要。根據中國國務院於2022年1月24日發布「十四五(2021年到2025年)節能減排綜合工作方案」,主要量化目標為,到2025年,全國單位國內生産總值能源消耗比2020年下降13.5%,能源消費總量得到合理控制,化學需氧量、氨氮、氮氧化物、揮發性有機物排放總量比2020年分別下降8%、8%、10%以上、10%以上。「十四五規劃」時期,規模以上工業單位增加值能耗下降13.5%,非化石能源占能源消費總量比重達到20%左右等。

整體來說, 根據先前的資料來看,中國是世界上最大的能源消費者和碳排放國,其二氧化碳排放量占全球總量的三分之一。中國的減排步伐將是世界努力將全球升溫幅度限制在1.5℃的一個重要因素。

表3 近年來中國政府五年計畫目標與達成率

*TPED(total primary energy demand):初級能源總需求

*TCE(tonne of coal equivalent): 噸煤當量

資料來源:IEA, 《An Energy Sector Roadmap to Carbon Neutrality in China》,2021.09

。

「能耗雙控」政策引發部分省分限電限產

「能耗雙控」政策此一名詞最早於2015年的五中全會提出,「能耗雙控」係指是對能源消耗的「總量」和「強度」這兩種指標進行控管,限制高耗能產業煤、電用量。「能消總量」指在一定時間內消耗的能源總量;「能耗強度」指單位

GDP 的能源消耗量。

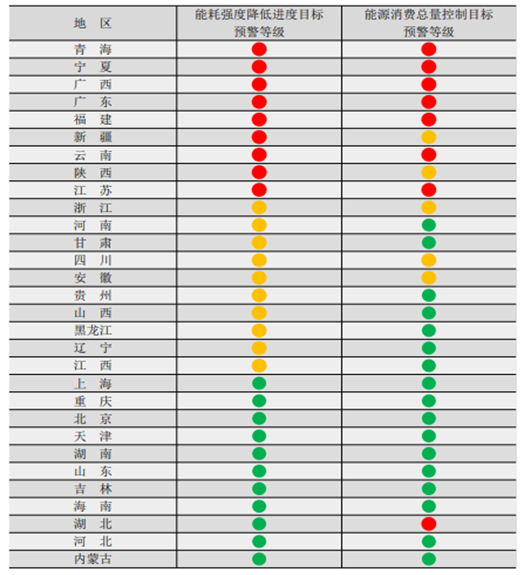

自2021年以來,有鑑於中國力拚碳達峰、碳中和,故中國嚴格執行「能耗雙控」政策,發改委於2021年8月17日發布「2021 年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表」中,如圖2所示,有9

個城市未達「能耗強度降低 進度目標」,呈現紅燈示警狀態,其中包括青海、 寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、雲南、陝西、江蘇 9 個省(區)上半年「能耗強度不降反升」,

為一級預警;另外青海、寧夏、廣西、廣東、福建、 雲南、江蘇在「能源消費總量控制目標」也達紅燈一級預警狀態。

圖2 2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表

註:1.西藏自治區資料暫缺,不納入預警範圍,地區排序的依據為各地區能耗強度降低率。

2.紅色為一級預警,表示形勢十分嚴峻;橙色為二級預警,表示形勢比較嚴峻;綠色為三級預警,表示進展整體順利。

資料來源:中國發改委辦公廳新聞稿.2021.08.17。

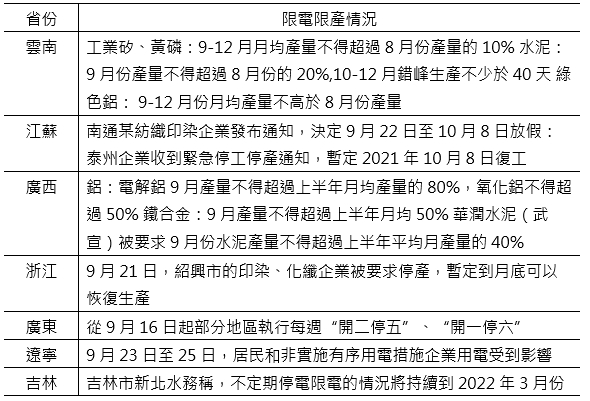

發改委決定,能耗強度降低預警等級為一級的省(區),根據《固定資產投資專案節能審查辦法》(國家發展改革委令第44號),對能耗強度不降反升的地區(地級市、州、盟),2021年暫停“兩高”項目節能審查(國家規劃佈局的重大項目除外)。故各省為了達標,促使各省和其他地區爭先恐後地要求高耗能產業停限產甚至拉閘限電,自2021年下半年起,蘇州、浙江、廣東等十多省區陸續傳出電力短缺,上游工業受能耗雙控、供電緊張等影響被動停產,進而衝擊當地企業與台商,如表4所示,工業企業(PCB、工具機、水泥業、製鞋業與造紙業等)大量停產限產,部分省份居民正常用電受到影響。

表4 2021年多個省份受到電力短缺的影響

資料來源: 公開資料,群益金鼎證券整理。

此次限電限產的原因,主要是因為2021年以來中國對電力的需求一直在增加,由於中國出口強勁復甦,聖誕節季節性訂單加劇,促使工廠延長工作時間並增加電力消耗。2021年夏天的炎熱天氣也推升住宅用電量,特別是在沿海省份廣東,加上變種病毒於Q2、Q3在東南亞肆虐,造成越南、馬來西亞與泰國重啟嚴格防控措施,使得訂單又再度轉回到中國,東南疫情復發讓中國再次成為世界工廠。因此,即使傳統發電廠滿負荷運行,也無法滿足電力需求。

其次,煤炭價格過高,也是限電源頭之一,高煤價讓發電廠無利可圖,甚至虧損。2021年 8 月下旬以來,中國煤礦、化工、水泥、鋁等高能耗產品價格不斷飆漲,煤炭成為2021年漲幅最大的週期性產品。以發電最相關的動力煤為例,2021年的動力煤價格已從年初的每噸660人民幣一路走高,隨夏季用電高峰來臨,煤炭價格自8月中旬每噸760人民幣飆漲至九月底每噸1,400人民幣。2020年10月,中國還因政治糾紛決定停止從澳洲進口煤炭,雖然中國透過從其他國家進口來彌補抵制澳洲所造成的部分空缺,但由於運輸距離較長,它不得不為此付出更高的代價。最後則是中國政策目標(2030年碳達峰、2060年碳中和)導致官方相當重視碳排與能耗控制工作。隨著時間的推移,這種壓力可能會變得更加顯著。

為了解決電力短缺問題,中國向鄰國俄羅斯求援,增加對中國的供電,以緩解東北地區供電緊缺的情況。此外,在2021年9 月的緊急限電措施後,2021

年 10 月 11 日中國發改委發布「關於進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革通知」制定了一些應對電力緊縮的方案[註3],包含:

(1)有序放開全部燃煤發電電量上網電價:燃煤發電電量原則上全部進入電力市場,透過市場交易在“基準價+上下浮動”範圍內形成上網電價。現行燃煤發電基準價繼續作為新能源發電等價格形成的掛鉤基準。

(2)擴大市場交易電價上下浮動範圍:將燃煤發電市場交易價格浮動範圍由現行的上浮不超過10%、下浮原則上不超過15%,擴大為上下浮動原則上均不超過20%,高耗能企業市場交易電價不受上浮20%限制。電力現貨價格不受上述幅度限制。

(3)推動工商業用戶都進入市場:各地要有序推動工商業使用者全部進入電力市場,按照市場價格購電,取消工商業目錄銷售電價。鼓勵地方對小微企業和個體工商戶用電實行階段性優惠政策。

(4)保持居民、農業用電價格穩定:居民(含執行居民電價的學校、社會福利機構、社區服務中心等公益性事業用戶)、農業用電由電網企業保障供應,執行現行目錄銷售電價政策。各地要優先將低價電源用於保障居民、農業用電。

除上述改革之外,有序增加煤炭進口,保障燃煤和燃氣電廠的發電量,督促電廠在冬季前將煤炭庫存準備到安全水準以上,讓價格反映需求和成本。同時「能耗雙控」政策也引發電價上漲,中國多個省分宣布十月起提高尖峰電價,例如廣東、浙江、廣西將尖峰電價上調20%~25%。

結論

在2020 年 9 月的聯合國大會上,中國國家主席宣布國家減排目標,即在 2030 年前實現二氧化碳排放達峰,2060 年前實現碳中和的減碳目標,故預期中國將會採取更多能耗雙控的行動,以利支持碳中和新目標而加速能源轉型。

一、 中國的高能耗產業將加速轉型

在碳達峰、碳中和的目標約束下,中國的能源消費結構將持續優化,能源供給體系品質將顯著提升。中國的能源行業將面臨更大的減排壓力,石油化工和煤化工等現代煤化工產業加快綠色轉型已經迫在眉睫,因此要促進多種資源綜合迴圈利用與產業生態協調共生。

由於重工業在中國經濟中占據重要地位,故中國要實現碳中和非常困難,碳中和政策將對於中國電力、煤炭、石化能源、交通運輸等多個傳統高能耗高排放產業產生深遠影響。像是能耗占比較高的產業,如黑色金屬冶煉和壓延加工業(鐵、錳、鉻),該產業能耗在工業能耗中的占比約有20%,其次為化學原料和化學製品製造業,該產業能耗在工業能耗中的占比約有16.5%,再者則是非金屬礦物製品業(10.5%)、電力、熱力生產和供應業(9.9%)、石油、煤炭及其他燃料加工業(9.2%)、有色金屬冶煉和壓延加工業(7.9%)。

若從各產業的能源強度來看,高耗能產業依序為黑色金屬冶煉和壓延加工業、農林漁牧業、石油、煤炭及其他燃料加工業、化學原料和化學製品製造業、橡膠和塑料製品業、有色金屬冶煉和壓延加工業、其他製造業、電力、熱力生產和供應業、化學纖維製造業、非金屬礦物製品業、紡織業、水的生產和供應業。

IPCC(2014)、IEA(2017)以及國際知名研究智庫Climate Action Tracker(CAT, 2017)皆曾就高耗能產業轉型提出相關建議,其中,以提升「能源效率」、「排放效率」、「物質效率」為最重要的轉型策略。以能源效率來說,高耗能企業應導入能源管理系統(ISO50001)、廠房增設汽電共生與廢熱回收設備、更換高效率馬達、採取最佳可行技術(Best

Available Technology, BAT)以及製程整合,來提升能源效率;在排放效率方面,企業應盡可能降低化石燃料在製程中的使用、電力系統去碳化、關鍵生產製程輔以碳捕捉與封存/再利用技術,是最能提升排放效率的手段;在物質效率方面,可以從生產製程的物質損失改善、最終產品的回收率與再利用率提升、最終產品/服務的物質密集度降低(如產品輕量化設計、產品零組件替代性高可以讓產品壽命延長等)、產業間的物質綜效提升,例如鋼鐵業的副產品—爐渣,可作為水泥業的熟料替代品[註4]。

二、 中國生產條件惡化及政策的不確定性,將加速全球供應鏈重組

這次中國限電限產事件有部分原因是來自於煤價不斷上漲,電廠發電意願降低,故中國國務院總理李克強宣布改善煤電價格市場化形成機制,放寬市場交易電價浮動範圍,在此政策公布次日,南方電網就已宣布2021年10月起開始執行新電價政策,廣東針對工業用電的尖峰電價將調漲25%,顯見電價成本提高已成為不可逆的趨勢。

有鑑於近年來中國的環保減排要求停產或是2021年的限電措施,當地政府均未事先預警,並缺乏明確、統一的政策標準,使得廠商措手不及、無所遵循。如2021年以來中國針對補教業、第三方支付平台、金融產業等啟動一連串的監管、整頓措施,均凸顯其政策施行充滿不確定性。因此,在美中貿易戰、科技戰等對峙情勢未解,加上生產條件不斷惡化、政策具高度不確定性的態勢下,恐將進一步影響國際廠商在中國的投資意願,加速全球供應鏈的重組[註5]。

短期內在中國的台商必須做好因應的準備,同時企業也需要將中國經營環境穩定性納入在全球布局、供應鏈移動上的重點考量因素之一。特別是在推動法治政府的前提下,除限電限產措施以外,將會更多監管措施出來,進一步造成中國經營環境變數增加,加劇經營環境穩定性不夠的情況。

面對中國邁向碳中和的目標,其實不只是中國,全球主要國家都是朝向淨零排放的趨勢,故對於仍想留在中國的台商的建議如下:

一、 中國綠色轉型正在發生,中國「綠色發展」產業戰略將是台商的機遇,接軌國際趨勢,搶佔綠色商機

從十多年前的騰籠換鳥[註6]、2017年底的禁污令,到近期的限電令,背後,其實都透露著中國不要高耗能、高污染、低附加價值的產業。根據「十四五規劃」,中國將企業綠色轉型視為重點改革之一,從產業、金融和社會消費等方面著手,全面貫徹低碳轉型和綠色發展的理念。在中國逐漸加強環保排污等「綠色智造」要求下,未來中國的綠色採購要求勢必越來越高,台商若不加速轉型升級恐難打入供應鏈,甚至面臨無法接單的困境。不過危機就是轉機,包含綠色節能、循環經濟、碳排放交易等也將成為台商機會所在。

有鑑於中國綠色消費環境仍未成熟,綠色製造尚未形成常態,而台灣在綠色生產、綠色消費等產業相對成熟,如在1993年,台灣已開始推動、強調「低污染、省資源、可回收再利用」的環保標章計畫;1998年台灣將綠色採購規定納入政府採購法,成為全球第一個將綠色採購納入法令的國家,同時,台灣也推動環保產品的認定準則。隨著環保意識和消費者的自覺,在民間組織、企業共同推動下,綠色消費在台灣已逐漸形成規模,如有機食品、商品、節能家電用品,或者是風電、太陽能等新能源,甚至是「綠建築」[註7]。

再者,台灣在執行空氣、水污染防治及固體廢棄物處理與資源回收系統的管理已多年,且其管理技術也成熟,如資源回收處理廠其處理廢棄物之技術具有較多經驗與操作優勢。台資企業可以趁時進入中國市場,將經驗與技術投入相關領域。

面對中國減碳目標、歐盟碳邊境稅、綠色供應鏈等多重壓力,兩岸產業都需提前因應轉型風險,思索各式減碳路徑。例如透過各種ESG(環境、社會、治理)管理工具,了解企業可能遭遇哪些挑戰與風險。對企業來說,控制碳排不只是競爭力而是生存力,正面迎擊這波減碳浪潮,抓住淨零商機,加快轉型。

二、 確保供電穩定、強化再生能源的採用規劃 ,同時符合中國與國際趨勢

過去兩年,因美中貿易戰、科技戰、新冠肺炎影響,台灣產業在全球各地調整,其中包括貿易戰開始時,往越南、印度、泰國等地區轉移;但東南亞地區又因當地疫情爆發影響,再次造成工廠停工而增加中國產能,只是又在

2021 年第 4 季面臨中國用電問題。儘管電費提高會增加生產成本,但電力供應穩定度對於部分產業的重要性遠高於用電成本。故在能耗雙控政策下,台廠應隨時準備好電力備用方案、做好廠區能耗管控。此外,在製造基地上,各業者除了在中國外,也陸續在東南亞與台灣等地建置新製造基地外,也將更緊密整合作業流程系統,發展從原料採購到出貨管控的完整可視化資訊,一旦有狀況就可在廠區間以最短時間平滑移轉訂單,降低經營風險[註8]。

長期而言,「能耗雙控」是中國長期政策方向,未來作法會更朝向高耗能、高污染的產業類別去限制。此外,中國政府也會增加對「再生能源的消費」的目標管控,對台灣產業而言,未來除了要關心用電管制下的產能調配,另一方面也要提高對「再生能源」的採用速度與整體用電規畫。部分企業已開始建立再生能源相關能力,例如風力和太陽能發電;或是發展協助電網在連接更多間歇性再生能源時,維持平衡運作的智慧科技;亦或是利用節能方法生產綠色氫氣。其他企業則併購來自周邊產業的企業,例如太陽能安裝設備或電動車(EV)充電站,以擴展低排放及零排放的產品方案組合[註9]。

事實上,能源議題並非僅發生於中國,在印度、歐洲等地都有缺電、天然氣價格飆升等能源議題,在這些國家或地區,台廠也都有設廠的足跡與規劃。因此,業者應依據各國的能源供需結構、減碳目標,採取不同的減碳策略,以因應未來供應鏈的需求。

附註:

- 林竣達,《中國能源轉型的現狀與前景》,台灣新社會智庫,2018.05.21。

- 國際能源總署(IEA),”中國能源體系碳中和路線圖”,2021。

- 中國發改委(2021.10.11),《國家發展改革委關於進一步深化煤發電上網電價市場化改革的通知》,發改委官網新聞稿。

- 林怡鈞(2017.12.11),《耗能產業低碳轉型策略-以石化業與鋼鐵業為例》,風險社會與政策研究中心。

- 邱昰芳(2021.10.26),《中國「能耗雙控」政策對於台灣電子產業供應鏈的影響》,FINDIT。

- 騰籠換鳥”是廣東省委書記汪洋在2008年5月29日以《中共廣東省委、廣東省人民政府關於推進產業轉移和勞動力轉移的決定》文件形式正式提出,要求珠三角勞動密集型產業外移,同時對勞動力進行轉移。

- 黃健群(2020.08.16),《從「黑貓」到「綠貓」:大陸綠色消費對台商的機遇與挑戰》,財團法人海峽交流基金會。

- 許加政(2021.11.17),《中國大陸「能耗雙控」限電措施的影響及企業因應對策》,兩岸經貿網。

- 勤業眾信(2021.07.08),《2030減碳展望-石油、燃氣與化學產業》。