氣候變遷與企業調適

2022年9月 | 本篇文章PDF檔、簡報PDF檔摘要

氣候異常正在動搖世界各地的經濟,全球2022年上半年因乾旱導致的損失金額達到132億美元。歐洲今年遭遇被視為過去500年最嚴重的乾旱,由於河流的水位下降,使得德國萊茵河的船隻運力約剩平常二至三成,而以核能發電為主力的法國,今年也因為氣候因素,導致核電廠散熱不易,核能發電量不如預期。再者,熱浪與乾旱衝擊作物產量,反聖嬰現象長期化加劇糧食漲價預期,故氣候變遷對自然環境與人類社會帶來的衝擊已無庸置疑,隨著氣候變遷使得極端天氣變得更加頻繁和/或嚴重,建議企業(1)應先將ESG的概念建立起來,建議可先導入ISO 14001環境管理系統,以生命週期角度去檢視企業內部在環境面向上還有哪些可提升之處;(2)建議持續增進氣候變遷風險評估相關知能,並嘗試利用各種氣候實體及轉型風險評估成果及評估工具;(3)強化供應鏈韌性來因應氣候變遷,如制定監測系統、鼓勵整體供應網絡彼此合作,並強化資訊共享機制、以多個供應商取代單一供應來源、研商替代物流方案與生產基地等方式。

前言

全球氣候正面臨罕見連三年出現反聖嬰現象(La Nina),為逾20年來首見,提升多國出現洪水和旱災的風險,如巴基斯坦的致命洪水、美國西部的酷熱和森林大火、澳洲和印尼的暴雨、巴西和阿根廷的乾旱。反聖嬰現象是一種大氣現象,一股強風將溫暖的海水吹到南美洲海岸附近的太平洋表面,穿過赤道向印尼、亞洲其他地區和澳洲移動,導致較冷的水上升到太平洋表面,對天氣產生廣泛的連鎖反應。根據保險仲介怡安(Aon)的統計顯示,2022年上半年乾旱導致的損失金額總計在全球範圍達到132億美元,按同一時期計算激增至2019~2021年平均的4.7倍。《彭博》表示,預期到

2023 年結束時,世界因天氣災害造成的損失將暴增至 1 兆美元。

洪水、乾旱、風暴和火災將摧毀更多的房屋、毀壞更多的農作物、進一步擾亂航運、阻礙能源供應,甚至造成人員傷亡。由於地球變暖帶來的氣候異常,氣候難民在各地越來越多,世界銀行在2021年的報告中警告稱,隨著氣候變化,大量産生移居者的地區在世界各地出現,到2050年最多將帶來2億1600萬難民。其中,撒哈拉沙漠以南的非洲將占8,600萬人,亞太地區將占4,900萬人,南亞將占4千萬人。

有鑑於反聖嬰現象長期化加劇糧食市場漲價預期,氣候變遷對自然環境與人類社會帶來的衝擊已無庸置疑, 因此,本研究從今年以來重大氣候變遷事件,造成能源、糧食與經濟影響,並從企業近期對於氣候變遷之調適與行動,進而提出相關建議。

今年以來重大氣候變遷事件

一、歐洲—熱浪與乾旱衝擊糧食、能源與運輸

根據歐盟聯合研究中心(Joint Research Centre)於2022年8月23日的報告[註1]表示,在義大利、法國東南部和西北部、德國東部、東歐、挪威南部以及巴爾幹半島大片地區,「嚴重到極端的」乾旱狀況很明顯。今年夏天是歐洲有記錄以來最乾燥的夏季之一,專家表示,歐洲的變暖速度超出全球平均水準,森林大火在整個歐洲大陸迅速蔓延,燒毀的土地面積達到過去19年森林大火季節平均水平的逾4.6倍,而阿爾卑斯山的冰川正以創紀錄的速度融化。

報告發現,歐洲正在經歷過去 500 年以來最嚴重的乾旱,而且可能比 2018 年的乾旱更具破壞性,目前歐洲許多地區的乾旱狀況依然嚴峻,有47%的歐盟地區處於乾旱警告(drought

warning)狀態,即低於平均水準的降雨和土壤水分不足,而有17%處於乾旱「警戒」(drought alert)狀態,這意味著植被和農作物已經受到影響。整體而言,有64%

的歐洲處於戒備狀態或處於戒備狀態,部分原因是火災危險區域遍布整個歐盟。

歐盟委員會和科學家們正在努力透過使用來自太空和地面的最佳可用技術來規劃和研究這場危機,從而保護環境和民眾免受緊急情況的影響。正如 2022 年

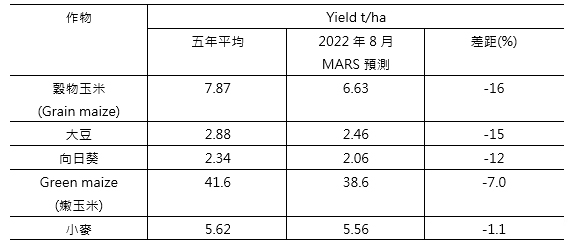

8 月 JRC MARS 公報中所報導的,水和熱浪威脅將顯著加劇先前對夏季作物產量的負面展望。目前歐盟水平穀物玉米、大豆和向日葵的產量預測分別為

16%、15% 和 12%。比五年平均水平低 16%、15% 和 12%(如表一所示)。

西班牙、法國、義大利中部和北部、德國中部、匈牙利、羅馬尼亞、斯洛維尼亞和克羅埃西亞是歐洲受影響最嚴重的地區。這些地區已經受到長期降雨不足的影響。缺水和熱浪威脅剛好與作物開花和灌溉階段部分重疊,這導致作物產量潛力流失。一些國家已採取措施來限制灌溉用水,而部分地區(如義大利西北部、西班牙南部和中部),水庫的水位極低不足以滿足農作物的用水需求,故部分農地已放棄灌溉。在荷蘭、比利時、盧森堡、德國西部、波蘭西部、斯洛伐克東部、保加利亞和烏克蘭南部,降雨稀少加上偶爾出現的高溫也給夏季作物帶來壓力,對單一作物產量前景產生負面影響。

表一 歐洲作物產量預測

資料來源:JRC MARS Bulletin - Crop monitoring in Europe - August 2022 - Vol. 30 No 8

義大利

義大利正遭受500 年來最嚴重的乾旱,當地最長的河流-波河(Po),波河的流量已降至正常流量的十分之一,水位低於正常水位2 公尺。由於該地區自2021年

11 月以來沒有持續降雨,玉米和稻米的生產受到重創。波河平原占義大利農業產量的 30% 至 40%,但水稻種植者表示,由於稻田乾涸並被低河流吸入的海水破壞,他們可能會損失多達60%

的作物等級。在威尼斯附近的河流三角洲受保護的濕地中,高溫和緩慢的水流已經降低了水中的氧氣含量,以至於在潟湖中生長的蛤蜊估計有 30% 已經死亡。

義大利著名景點加爾達湖(Lake Garda),當局雖允許加爾達湖(Lake Garda)的水流入當地河流來彌補降雨的不足--每秒 70 立方公尺的水。然而,2022年7月下旬,當地政府為保護利潤豐厚的旅遊季而叫停,目前僅有45

立方公尺的水從加爾達轉移到河流中,8月12日的湖水僅比地下水位高 32 公分,接近 2003 年和 2007 年的記錄低點。

德國

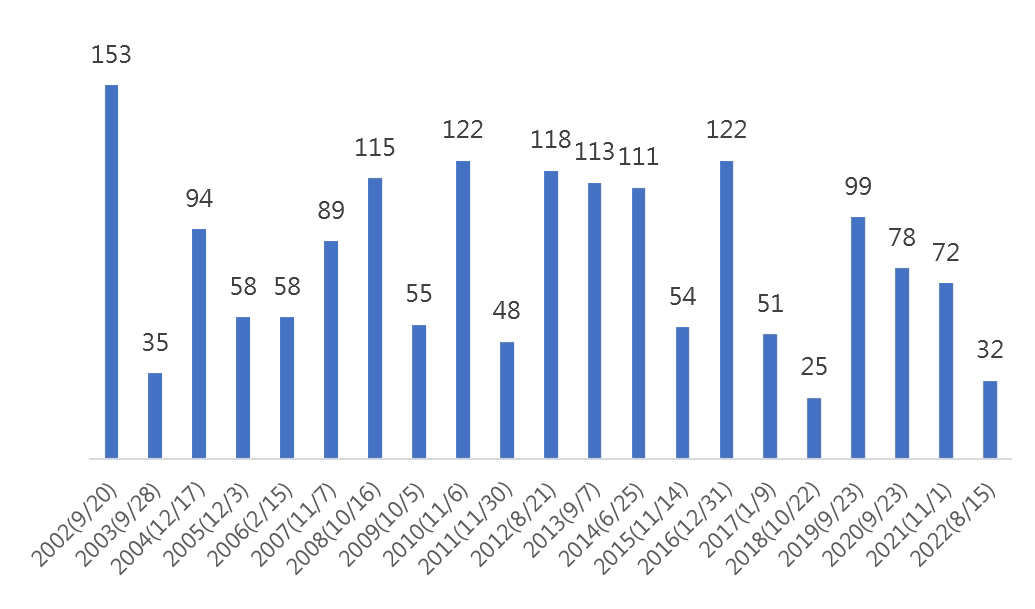

此外,嚴重的降雨不足影響了歐洲境內所有的河流,影響能源部門,包括水力發電和其他發電廠的冷卻系統以及河流運輸。以德國為例,萊茵河是穀物、礦產、煤炭和石油產品等商品的重要運輸路線,通行萊茵河的船隻需約1.5公尺水深才能滿載航行,若僅求最低限度「安全通行」,臨界水位值則約40公分。但今年7~8月之間,水位大多落在30~40公分,不少德國物流公司及航運商表示,如今船隻運力約剩平常二至三成。2018年,萊茵河水道因嚴重乾旱共關閉貨物運輸132天,當時據德國經濟智庫估算,因水位過低導致德國工業生產損失約48億歐元,換算成GDP,等於減少0.4個百分點(2018年德國GDP為1.1%),經濟影響很大

。今年歐洲夏季異常炎熱乾燥,低水位出現的時間比平時要早,最低水位通常出現在 9 月或 10 月,2022 年 8 月 15 日,法蘭克福附近的考布

(Kaub) 阻塞點的水位降至 32 公分深(如圖一所示)。有鑑於此,萊茵河液體油槽駁船的運費,從6月份的每噸20歐元、升至8月份每噸110歐元。

由於俄國減少天然氣供給,德國改用煤炭發電,低水位讓船隻無法運送足夠煤炭,會讓電力供給問題更加惡化。所幸,自9月開始,歐洲降雨量增加,使萊茵河的水位回升到接近正常深度的水準,貨船也可恢復負載量航行。不過,根據國際萊茵河保護委員會表示,氣候變化的影響正在改變萊茵河及其支流的排放模式,預計洪水或低流量的時期將變得更加頻繁和更加明顯。洪水可能更高,持續時間更長。除了航行問題外,低流量可能會影響供水和地下水質量。

圖一 德國萊茵河歷年最低水位與時點(單位:公分)

*水深150公分可以滿載航行,而最低限度「安全通行」,臨界水位值約40公分

資料來源: German Federal Waterways and Shipping Administration

二、亞洲

中國

今年夏天,中國包括四川省在內的多個省份遭遇了罕見的持續高溫。7月21日至8月30日,中央氣象台連續41天發布高溫預警,期間35℃、37℃和40℃以上高溫影響面積分別達到了452.9萬平方公里、328.6萬平方公里和141.8萬平方公里,影響人口10.5億人、8.1億人和3.0億人。中國水利部於8月中旬表示[註2],長江流域發生了1961年以來最嚴重的氣象乾旱,四川、重慶、湖北、湖南、江西、安徽6省(市)耕地受旱面積1,232萬畝,83萬人、16萬頭大牲畜因乾旱供水受到影響。

地處西南的川渝地區成爲全國高溫中心,最高氣溫持續超過40℃。8月18日,重慶北碚國家氣象站氣溫升至45℃,連續兩天打破站點氣溫歷史極值。四川達州、遂寧、南充、宜賓等地衝破41℃。據四川省氣候中心監測評估,7月28日至8月26日持續高溫事件綜合強度爲1961年有完整氣象觀測記錄以來最強。60年來罕見的持續高溫還伴隨着極端乾旱,7月以來長江流域大部分區域降雨量較常年同期偏少四到五成,流經川渝地區的河段水位嚴重下降[註3]。

四川是中國最大的水力發電大省,水力發電裝機容量和發電量在中國占比高達80%,導致電力結構存在豐水期富餘、枯水期缺電的情況。今年的異常高溫和乾旱,令以水力發電爲主的四川電力供應大幅下降。爲避免更大面積的拉閘限電,川渝地區在8月中旬暫停了部分工業用電,對居民用電分時段採取限電措施。

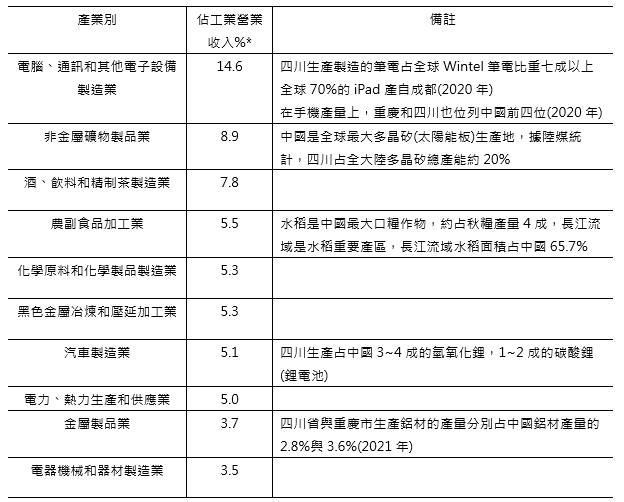

此次四川限電對於產業供應鍊影響為何? 根據四川統計年鑑資料,四川當地主要產業集中在電腦、通訊和其他電子設備製造業、非金屬礦物製品業、酒、飲料和精制茶製造業、農副食品加工業、化學原料和化學製品製造業、黑色金屬冶煉和壓延加工業(如表二所示),考量其產業用電情況,限電直接衝擊當地半導體、化工、鋰鹽、太陽能等行業產能。

一般認為筆電供應鏈受創最大,四川生產製造的NB,占全球Wintel NB 70%~80%以上,限電使生產情況受到矚目。各廠因應限電措施,多半以調班方式或自行發電設備等方式維持部份生產,也因此,整體來看影響有限,尤其目前產業需求減緩,庫存過高,短期來看,筆電供應鏈在四川設廠的限電停產反而有助於庫存消化與產品報價支持。在面板產業方面,由於目前市場上面板供過於求,故在四川設廠的LCD面板龍頭京東方與第三大LCD面板廠惠科,在當地合計八座工廠生產受挫,估計高達三成產能受影響,八座面板廠全數停工停產,反而有助於產銷平衡,有利庫存去化的速度。

在太陽能多晶矽方面,由於中國是全球最大多晶矽生產地,四川產能直逼中國多晶矽總產能兩成,限電影響甚鉅,其中,多晶矽龍頭通威、保利協鑫都在四川有生產據點,通威落腳的四川樂山為該公司三大生產基地之一,年產能約10萬噸,加上多晶矽為不間斷生產,此次停工後,恢復生產必須再歷經爬坡階段,若持續停工,影響層面恐進一步擴大。所幸之後降雨增多、流域來水增加,電力供應緊張看來有緩解跡象,故四川省於8月14日宣佈「讓電於民」,要求部分「高載能企業」停工至20日;而後限電令又延長至25日,一直到30日恢復供電,這次限電前後長達15天。

表二 2020年四川省主要工業類別佔工業主營業務收入總額的比重

*註:所有年主營業務收入2,000萬元人民幣以上的國有企業和其他類型企業

資料來源:四川統計年鑒、各大新聞

印度

今年3 月是印度開始有氣溫記錄以來最熱的一個月,平均最高氣溫為 33.1 ºC,比長期平均水平高 1.86 攝氏度。巴基斯坦同樣打破過去60年來的最高溫紀錄,巴基斯坦的降雨量比正常水平低

62%,印度的降雨量比正常水平低 71%,這使得條件有利於從地表局部取暖。熱浪持續了整個四月,並在月底達到初步高峰。到 4 月 29 日,印度

70% 的地區受到熱浪的影響。雖然熱浪在季風之前的季節並不少見,但年初的高溫加上遠低於平均水平的降雨導致極端高溫條件,對公共衛生和農業造成毀滅性後果。

據估計,2022 年的熱浪已導致印度和巴基斯坦至少 90 人死亡,並引發了巴基斯坦北部的極端冰川湖潰決洪水和印度的森林大火。高溫降低了印度的小麥作物產量,導致當地政府禁止小麥出口,進一步推高全球小麥價格,使俄烏衝突導致的糧食危機雪上加霜。在印度,煤炭短缺導致停電,限制製冷的使用,加劇了健康影響,並迫使數百萬人使用應對機制,例如將活動限制在清晨和傍晚。在巴基斯坦和印度,極端高溫對必須外出賺取日薪的人(例如街頭小販、建築和農場工人、交通警察)造成的打擊最為嚴重。

整體而言,印度、巴基斯坦3月和4月深陷熱浪煉獄,部分地區氣溫達到史上新高,專家表示,氣候變遷使這類熱浪發生的可能性大增30倍。

三、美國

美國西部的乾旱條件已成為常態,該地區經歷了多年乾燥和炎熱的天氣。專家表示,過去二十年來,美國西部出現了 1200 年來最極端的乾旱情況。今年夏天,炎熱乾燥的天氣導致多個州發生森林火災,蓄水量下降。7

月底美國超過 43% 的地區處於乾旱狀態, 超過 1.14 億人生活在中度乾旱或更嚴重的地區。根據美國乾旱監測機構的數據,2.32 億英畝的農田存在乾旱條件。根據美國國家海洋和大氣管理局的數據,今年是美國有記錄以來第三個最溫暖的夏季。

根據最新研究[註4],觀察樹木年輪和土壤水分之間的關係發現,當前的乾旱期始於 2000 年,是西元 800 年以來前所未有的,該研究將過去 20

年的炎熱和乾燥條件的 42% 歸因於全球變暖。夏季乾旱對美國農作物造成嚴重損失,美國農業部估計,今年的番茄產量將達到 1,050 萬噸,比正常季節少

100 萬噸以上,這將反映在2023年的比薩、義大利麵醬和番茄醬的價格上。此外,專家表示,馬鈴薯收穫面積預計將比2021年下降 4%(2021年的收成是十年來的最低水平),今年迄今胡蘿蔔的出貨量下降

45%,甜玉米下降了20%,番薯下降13%,芹菜下降了11%,所有這些都表明供應短缺。

再者,牛肉價格也會受到影響,當天氣乾燥炎熱時,沒有足夠的天然飼料可供食用。為了維持牛群,牧場主必須引進乾草,飼料價格飆升,美國農業局最近的一項調查發現,牛群下降幅度最大的是德克薩斯州(下降

50%),其次是新墨西哥州(下降 43%)和俄勒岡州(下降 41%),這主要是由於飼料和水的稀缺,導致牛群生產中斷[註5]。

氣候變遷與企業調適

隨著氣候變遷問題日趨嚴重,氣候變遷對企業造成之風險將影響各國甚至全球經濟體系,故各國政府及各投資機構等利害關係人開始重視企業氣候變遷調適的推動狀況。金融穩定委員會(Financial

Stability Board)於2015年12月組成氣候相關財務揭露工作小組(Task Force on Climate Related Financial

Disclosures, TCFD),其目標是制定一套自願的氣候相關財務風險披露。理想情況下,這些披露將被公司採用,這將有助於告知投資者和其他公眾他們面臨的與氣候變化有關的風險。

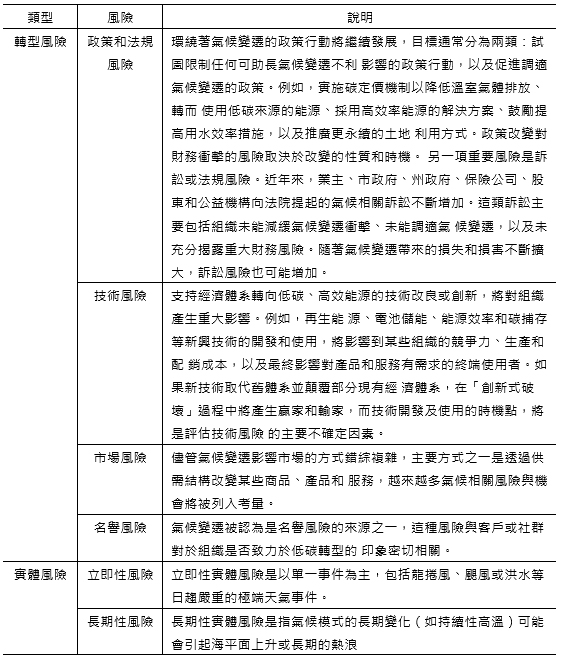

2017 年 6 月首次發布的 TCFD 建議提供了氣候相關財務披露的背景、背景和總體框架。TCFD將氣候相關風險劃分為兩大類:(1)與低碳經濟相關的轉型風險和(2)與氣候變遷影響相關的實體風險。在轉型風險方面,低碳經濟轉型可能需要廣泛的政策、法律、技術和市場變化,才能符合緩解及適應氣候變遷的要求,根據變化的性質、速度與重點,轉型風險可能會為組織帶來不同程度的財務和名譽風險;在實體風險方面,氣候變遷帶來的實體風險,其氣候模式可為立即性或長期性。實體風險可能對組織產生財務衝擊,

例如直接損害資產和中斷供應鏈所導致的間接影響。可能影響組織財務績效的因素包括水資源可取得性、來源和品質、食品安全,以及極端溫度變化對組織場所、營運、供應鏈、運輸需求和員工安全所產生的影響(如表三所示)。

表三 氣候相關風險

資料來源: TCFD,《氣候相關財務揭露建議》

TCFD 的重點是報告組織對全球氣候的影響。它旨在使公司的氣候相關披露更加一致,因此更具可比性。它認為,更好的訊息將使公司能夠將與氣候相關的風險和機遇納入其風險管理、戰略規劃和決策過程。隨著公司和投資者加深對氣候變化財務影響的理解,市場將能夠更好地將投資引導到可持續和有彈性的解決方案、機會和商業模式。

為實現這一目標,TCFD 開發了一個基於一系列一致披露建議的報告框架,供公司用作向投資者、貸方和保險承銷商提供其氣候相關風險缺口透明度的一種手段。提高與氣候相關的財務披露的質量、一致性和透明度,將使經濟體能夠獲得必要的資訊,以更好地評估組織對氣候變化的影響和影響。根據2021年TCFD的年度報告,目前已有超過

2,600 個組織表示支持 TCFD 建議,自 2020 年的年度報告以來增加1/3以上。這些支持者包括 1,069 家金融機構,負責資產 194兆美元。TCFD

支持者現在遍布 89 個國家和幾乎所有經濟部門,總市值超過 25 兆美元,自2020年以來成長了 99%。

包括歐盟、英國、日本、瑞士、巴西、紐西蘭、新加坡及香港等,已強制或部分強制落實TCFD,為順應此國際潮流,金管會宣布臺灣各上市櫃公司須於2022年度的永續報告書(2023年發行)內納入TCFD相關內容,並針對金融業率先發布《本國銀行氣候風險財務揭露指引》及《保險業氣候相關風險財務揭露指引》。TCFD已是支持者日益眾多且益發成熟之國際倡議,截至2022年5月,全球已有超過3,400家企業(或組織)簽署成為TCFD支持者,遍及全球95個國家或地區,臺灣亦有94家公司名列其中[註6]。

此外,根據天下雜誌於2021年9月出版的「台灣企業氣候行動大調查」[註7],調查顯示,整體來說,大企業比中小企業行動更積極,近8成大企業(年營收超過100億台幣)有盤查溫室氣體,但中堅企業(50~100億)僅約5成,小巨人(50億以下)不到3成;至於「採用再生能源」,6成大企業已邁開步伐,中堅僅4成,小巨人只有2成5。大企業的減碳腳步領先中小企業,除了因為人才、技術、資金等資源比中小企業多之外,主要的原因還是在於台灣的大型企業,以製造業(大多是排碳大戶)跟金融機構為主,他們都受到更嚴格的法令規範與國際供應鏈的壓力,因此在氣候行動上必須採取更積極的作為。

以產業別來看,有超過六成的金融業已經加入 TCFD,遠高於製造業 (31%)跟服務業(38.9%),這跟金融業本身排碳量低、資訊揭露相對容易有關。以公司規模來看,大型企業有超過五成(55.5%)已加入

TCFD,高於中堅企業(21.6%)與小巨人(11.7%)。從直接的氣候行動來看,包括進行溫室氣體盤查、使用再生能源、相關氣候資訊的揭露等等,金融業的因應行動,要比製造業跟服務業來得積極。不過,這是因為金融業排碳量相對低,這些直接的減碳行動相對容易。事實上,金融業氣候行動的核心更在於綠色金融,透過融資與投資的手段,從資金源頭來推動產業的綠色轉型,才更是金融業在氣候行動上應該採取的作為

。

結論

全球經濟生產的大部分是圍繞相互依存的供應鏈的複雜系統組織的。供應鏈促進了從電腦和汽車到救命藥品和食品的各種產品的生產,並支持每年價值近 20兆美元的世界商品貿易。最終產品有多達數千個零件,來自世界各地的不同地區。隨著時間的推移,這些供應鏈已經被磨練以提供最大的效率和速度。

但是,在全球 COVID-19 大流行和嚴重氣候變遷事件的環境下,現在人們提出了有關供應鏈風險和彈性的問題。隨著氣候變遷使得極端天氣變得更加頻繁和/或嚴重,氣候異常正在動搖世界各地的經濟,糧倉地帶的缺水對糧食供應造成直接打擊,河流水位偏低與水流溫度過高衝擊能源供應。

一般來說,供應鏈越專業,對下游參與者的影響就越嚴重,因為關鍵材料的供應可能只能從被中斷的來源獲得。然而,供應鏈的商品化程度越高,可能受到供應突然減少導致價格飆升影響的下游參與者數量就越多。如稀土在航空航天和國防、電動汽車、風機、無人機、醫療器械和其他電子產品中至關重要。重稀土(heavy

rare earths)生產集中在中國東南部,該地區越來越容易受到極端降雨的影響,極端降水事件或一系列事件的表現可能會導致重稀土產量至少下降 20%,即使是有限的供應短缺也可能導致價格大幅上漲,對於沒有大量庫存的下游企業來說,價格飆升意味著不得不減少重稀土的消費,不然就增加支出。

故建議企業應先將ESG(環境、社會、公司治理)的概念建立起來,建議企業一開始可導入ISO 14001:2015環境管理系統,以生命週期角度去檢視企業內部在環境面向上還有哪些可提升之處。ISO

14001由國際標準化組織所制定,是一套全球性的環境管理系統標準,其現行版本為2015版,故稱為ISO 14001:2015。旨在鼓勵組織建置整合性環境管理體系,以節約、減少汙染為方法—包括選擇低污染原料、更環保之生產技術,使組織持續改善環境品質,維護地球環境,進一步達成企業永續發展之目標。其影響的層面及需要滿足的對象除了顧客外,還包括政府環保單位、環保機關團體、一般消費大眾等。

建議持續增進氣候變遷風險評估相關知能,若只靠顧問公司產製相關報告書對公司未來發展幫助有限。另建議企業亦可嘗試利用國內外各種氣候實體及轉型風險評估成果及評估工具。資料、資訊及工具本身不免有或大或小之不確定性,如能多方瞭解甚至實際應用,有助於理解其特性,合理採信並折衷拿捏各種評估成果,而不至於過於偏頗進而衝擊公司經營和決策。反過來則能以評估成果為基礎,發掘公司未來發展契機

。

建議企業應強化供應鏈韌性來因應氣候變遷,如提升供應商的學習能力、建立供應商合作機制、強化供應商應變能力、提高供應網絡的靈活性等。制定監測系統,促使供應商了解極端氣候事件對其之影響與其可能面臨之復原過程;鼓勵整體供應網絡彼此合作,並強化資訊共享機制;確保供應鏈產能與利用率情況下施行改革計畫;以多個供應商取代單一供應來源;研商替代物流方案與生產基地[註9]。

附註:

- Drought in Europe - August 2022, 2022.08.23.

- 郭正原,《鄱陽湖、洞庭湖面積萎縮逾60%》,上報,2022.08.25.

- 覃思 蒙卡 于霽,《四川限電下的農村》,端傳媒,2022.09.15.

- Williams, A. Park、Cook, Benjamin I.、Smerdon, Jason E.,”Rapid intensification of the emerging southwestern North American megadrought in 2020-2021” , Nature Climate Change, Volume 12, Issue 3, p.232-234,2022.02.

- Laura Reiley,”The summer drought’s hefty toll on American crops” ,The Washington Post,2022.09.05.

- 李家齊、郭士筠、許晃雄,《產業氣候變遷風險評估的挑戰與機會》,台大社科院風險社會與政策研究中心,2022.06.16.

- 該調查以《天下雜誌》兩千大企業資料庫為調查母體,徵詢了588家企業。

- 同附註6。

- 《面對氣候變遷-全球供應鏈管理之危機與轉機》,產業永續發展整合資訊網,2016.01.28.