雙軸轉型下人力荒的影響及因應

2025年03月 | 本篇文章PDF檔、簡報PDF檔摘要

面對全球共識的淨零碳排目標與數位經濟發展下,「雙軸轉型」已成為全球產業、企業追求創新與永續經營的雙引擎。在轉型過程除數位科技投入外,跨域人力更是重要,要能同時掌握數位科技與綠色永續發展技能,並將其整合運用於企業營運。為解決雙軸轉型的人才短缺問題,包括歐盟、新加坡、南韓及日本等國除提供政策奧援外,亦提出包括培訓、攬才等協助,擴大人才供應。依工研院分析近五年台灣就業市場發現,具備綠色及數位技能人才需求大幅成長,而iThome CIO 大調查也顯示台灣企業內部最欠缺前三大科技為資料科學、AI與ESG,未能導入的原因有將近5成是因缺少人力。雖然政府提供相關人才培育計畫,協助企業解決人才荒問題,但為吸引和留住高階專業人才,企業仍需要投入大量資源,才能確保在全球競爭中取得優勢及實現永續成長。因此,本文建議:(1)透過內部員工技能升級,打造企業轉型的量能;(2)善用公共資源,加速企業雙軸轉型及永續經營;(3)透過產業間或供應鏈間的合作機制,創造雙贏。

前言

氣候變遷、全球暖化及溫室氣體排放等議題已獲得國際社會高度關注,各國對低碳的綠色永續已經形成共識,而COVID-19 疫情加速數位科技發展,於是歐盟在2021年底提出「雙軸轉型(Twin Transformation)」概念,即透過數位科技協助企業數位轉型,同時能達到企業永續綠色的目標。尤其面對全球共識的淨零碳排目標與數位經濟蓬勃發展下,企業必須透過資通訊科技改善營運體質,並積極推動減碳措施,才能在激烈的競爭中脫穎而出,邁向永續經營。

由於「雙軸轉型」已成為企業追求卓越與創新的雙引擎,這波轉型浪潮不僅是全球趨勢,也是台灣產業升級的重要關鍵。然而,在此轉型過程中,除了需要數位科技投入外,對跨域人力需求也相當殷切,尤其在雙軸轉型所需要的人才不僅要具備單一領域專業知識,同時也要能掌握數位科技與永續發展的相關技能,能夠將其整合運用於企業的各個營運環節。從各國經驗來看,為達到數位科技發展及帶動綠色永續產業目標,相關科技人才成為一大關鍵,不只歐美,連新加坡、韓國、日本等國產業皆出現「求人難」狀況,尤其是科技業、綠色產業,除政府支持產業轉型政策外,包括歐盟、新加坡、南韓及日本等國家為達到轉型目的,面對相關技術人才短缺問題,透過培訓、攬才等模式,擴大相關人才供應。

台灣雖然具備深厚的科技產業基礎,然在快速變遷的經營環境與前瞻科技迭代之下,對人才養成與供應鏈穩定有了更高要求,尤其在淨零科技、AI及高效能運算等數位領域,若缺乏足夠專業人才,可能直接阻礙企業數位轉型與綠色轉型的進程,使其無法有效導入新的技術和製程,此不僅會延緩企業回應市場變化和全球法規變化要求速度,更會限制其創新能力,讓企業難以在全球市場中保持競爭力。尤其近來因少子化問題已導致台灣STEM畢業生人數下降,占比較大的工程、製造及營建領域,無論在博士、碩士或大學層級均全面下降,其中博士級減少更為嚴重,依據統計近10年來科學園區對高階人才需求持續攀升,博士與碩士級分別成長46%與66%,顯示出台灣高階科技人才供需間日益擴大的落差。因此,本專題將從各國相關人才措施,以及台灣人力需求推估談起,瞭解現階段人力荒的問題及對產業轉型影響,進而提供相關建議。

各國因應雙軸轉型需求的人才供給

2021年「聯合國氣候變化框架公約」報告指出按目前碳排放趨勢,2030年全球氣溫將較工業革命前上升2.7℃,遠高於「巴黎協定」訂下不超過1.5℃目標,聯合國氣候大會(COP26)通過2030年要減少45%碳排的目標。同時Accenture委託bitkom公司進行《數位經濟對氣候的影響(The digital economy’s impact on the climate)》[註 ]報告顯示加速數位化有助於智慧業、交通運輸、建築、工作與商業等四個領域的減碳,尤其數位化不僅能達成數位轉型,帶領企業降低成本、提高生產效率與產品服務升級、且透過商業模式轉變,也能協助企業邁向環境保護、社會責任與公司治理的ESG治理目標。因此,歐盟提出「雙軸轉型」概念,強調企業在數位化的過程中必須同時考量環境保護和社會責任。尤其綠色永續成為普世價值後,推動數位與綠色轉型已成為各國國經濟政策規劃的關鍵要素之一,隨著各國政策逐漸朝向綠色轉型、碳中和及永續基礎設施建設等方向,雙軸轉型也成為官方、學界和產業等領域共同努力方向。

由於雙軸轉型需要大量具備相關知識技術人才,2012–2021年期間歐盟雖積極培育具開發、營運和維護資通訊科技系統能力人才,相關領域專家增加約50萬人投入勞動市場,但仍無法滿足2030年歐盟目標,使得企業及產業面臨著人力短缺挑戰。為此,歐盟提出《數位歐洲計劃(Digital Europe Programme)》,致力運用數位科技協助企業數位轉型同時,實現永續綠色發展目標。2021年公布《新產業戰略(A New Industrial Strategy for Europe)》除建立具全球競爭 力及領先地位外,要實現2050年氣候中和及打造歐洲數位未來等雙目標。

依據2023年歐洲技能年定出實現歐盟2030年社會新動力目標為每年至少有60%成年人技能培訓,且至少78%培訓者能順利就業,除淨零綠色域領人才外,加上要實現2030年數位羅盤(2030 Digital Compass)目標,即至少 80%歐盟成年人具備基本數位技能,且歐盟僱用2,000萬名 ICT 專家,因此,歐盟透過歐洲技能議程、歐洲技能協議及綠色新政產業計畫,讓跨會員國間、跨政府與民間部門間能緊密合作,藉由鬆綁歐盟會員國及民間部門投資技術限制,同時成立了淨零技能相關培訓基金,鼓勵會員國申請補助,以有效提升歐盟整體技能培訓能量。另外,為提升工作技能適配性,除加強產業技能需求預測外,透過調整職業教育和培訓措施(如利用數位化培訓課程、聯合培訓或辦理各跨域學習或採用專題導向式學習(Project-Based Learning,PBL)等,在真實情境之下,透過實際操作和合作學習,發展出跨領域的綜合能力等),藉由大規模技能培訓,以及個人學習帳戶、跨國線上學習護照等機制,推廣終身學習等。

同樣地,在日本提出的第6次科學技術創新基本計畫,期透過科技與創新建構一個具永續性及強韌性的「Society5.0」,推動「以跨領域的知識創造社會變革」與「智慧與人才投資」兩大科技發展方向,除依2022年實施「高等學校新學習指導要領」,充實人才對「問題發現」及「問題解決」能力養成,同時加速推動STEAM教育,以培養探索能力、鼓勵參與及利用外部人力與資源的學習,從教育領域的數位轉型,如大學與高等職業學校多元化的課程與方案,促進職業發展及轉換,並營造社會與企業持續學習環境,創造新的價值,從教育與人力資源開發,實現個人福祉。

新加坡雖然人口僅600多萬人,但在《全球人才競爭力指數(The Global Talent Competitiveness Index , GTCI)》排名居2023年亞洲第一,全球僅次於瑞士,主要係其政府自2014年啟動智慧國家計畫,透過數位化、AI等投資建立數據與數位基礎架構,提升數位設施安全性與韌性,且為增加數位經濟動能,推動AI拓展科技前沿及AI驅動科研計畫,並利用《科技職能加速器(TechSkills Accelerator, TeSA)》培養各種領域專業人才、技能培育與職業轉換計畫等,2021年啟動2030綠色藍圖,透過培育下一代人才,以應對其產業數位化、綠色化時所產生的人才需求。除了政策外,智慧國家的教育人才培育計畫,不僅增進教師的教學能力,同時也聚焦人才延攬措施,包括海外網路和專業知識通行證;《互補性評選框架(Complementarity Assessment Framework, COMPASS)》機制,提升企業選擇高素質外國專業人才及確保勞動力多樣性,另對部分就業准證持有者提供資格豁免,也依農技、金融、綠色經濟、醫療保健、AI、數據及軟體開發等資通訊技術和海事等六個產業的27個職位提供五年期專才准證等,從系列性措施推動產業數位化、永續化發展,在瑞士洛桑國際管理發展學院(IMD)公布「2024年世界數位競爭力」排名高居全球第一,較2023年上升二名。

韓國政府於2020年7月公布《韓國新政:國家轉型戰略(Korean New Deal: National Strategy for a Great Transformation)》,提出數位新政、綠色新政及強化社會安全網等三大核心政策,2021年再提出《新政2.0(Korean New Deal 2.0)》,將「強化社會安全網」擴大為「人本新政」,其中為因應低碳及數位轉型,韓國政府將透過加強人力資源投資、培育各領域的人才及強化終身學習的支援,以因應數位及綠色產業人力需求的增加,整體計畫預計在2025年前投入220兆韓元推行數位與再生能源專案,並促進包容性的經濟成長,創造250萬個就業機會。另外,韓國科技部除公布《高科技領域人才發展戰略》,確定國家能力建設的五個重點領域,依序為 A(航空/太空)、B(生物/健康)、C(先進零件/材料)、D(數位)、E(環境/能源),同時公布三項人才培育計畫,包括:

- 理工領域人才支援方案:主要是培養主導未來變化、具有挑戰性的理工科人才。措施包括擴大新創意投資、改善生活待遇及研究條件等強化對潛力人才發掘與支援,吸引海外優秀人才的理工科系留學生及支援國內外人才交流與共同研究的人才引進及國際合作,融合時代的教育訓練創新等。

- 能源人力育成中長期策略:目標為2030年培養2萬名能源新產業人才,因此制定14個潛力領域培養企業需求技術人才,透過培養與地區能源產業相關區域人力,以及以培養海外目標市場型出口人才等,同時擴大與大學共同研究的能源創新研究中心,以提升頂尖人才引進平台。

- ECO-UP人才培育促進策略計畫:從建構綠色相關人才培養體系、人才成長支援及有效管理綠色人才等三大面向,培養出引領永續成長的綠色人才,另建構國際環境專家培育基礎、促進民間主導的環境研發創新及成果應用,以帶動韓國環境產業,並透過強化技術移轉、產業化及進軍海外等,擴大成果應用。

從韓國政府積極因應全球雙軸轉型趨勢,推出一系列政策措施吸引國際人才,並促進國內外相關人才交流合作,以提升其在數位、綠色減碳等尖端領域技術水準,從而取得全球競爭的優勢及實現永續經濟成長。

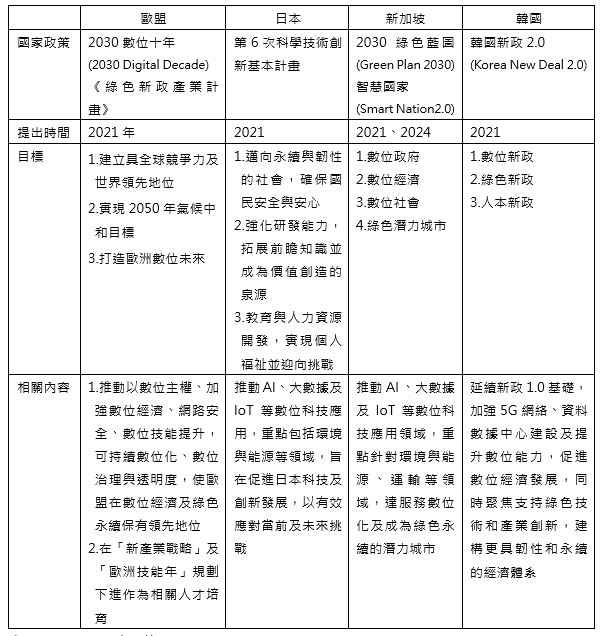

表1 主要國家對雙軸轉型的重要政策

資料來源:本研究自行整理。

台灣雙軸轉型人力供需概況

由於歐盟針對氣候變遷與數位轉型需求,公布「歐洲技能議程(European Skills Agenda)」提出 12 項促進技能升級方案,增加STEM畢業生並培養創業與橫向技能,以支持綠色與數位轉型。對台灣而言,雖具備深厚科技產業基礎,然在快速變遷的經營環境與前瞻科技下,人才養成與供應鏈穩定有更高要求。依教育部最新統計資料,台灣STEM領域博士畢業生人數占總博士畢業生比例,由如圖1所示,102年的56.2%降至111年的48.2%,人數由102年的2,274人降至111年的1,662人,減幅達29.3%,顯示我國高階 STEM畢業生人數大致呈現下降趨勢。由於博士生人才多為高階專業和研發科技的基本人力,也是推動科技創新的關鍵角色,博士畢業生減少恐導致高階科技人才斷層危機。此外,碩士及學士STEM畢業生占比雖無太多變化,但畢業生總人數隨少子化人數亦呈現下降趨勢,分別由102年27,470人、78,275人降至111年的23,783人、65,283人,兩者幅度達-13.4%、-16.6%,減幅於學士及碩士畢業生總數的-12.9%及-10.5%。即無論在博士、碩士或大學方面,其在工程、製造及營建領域畢業生人數皆呈現下降趨勢,尤其以博士畢業生減少最為明顯。

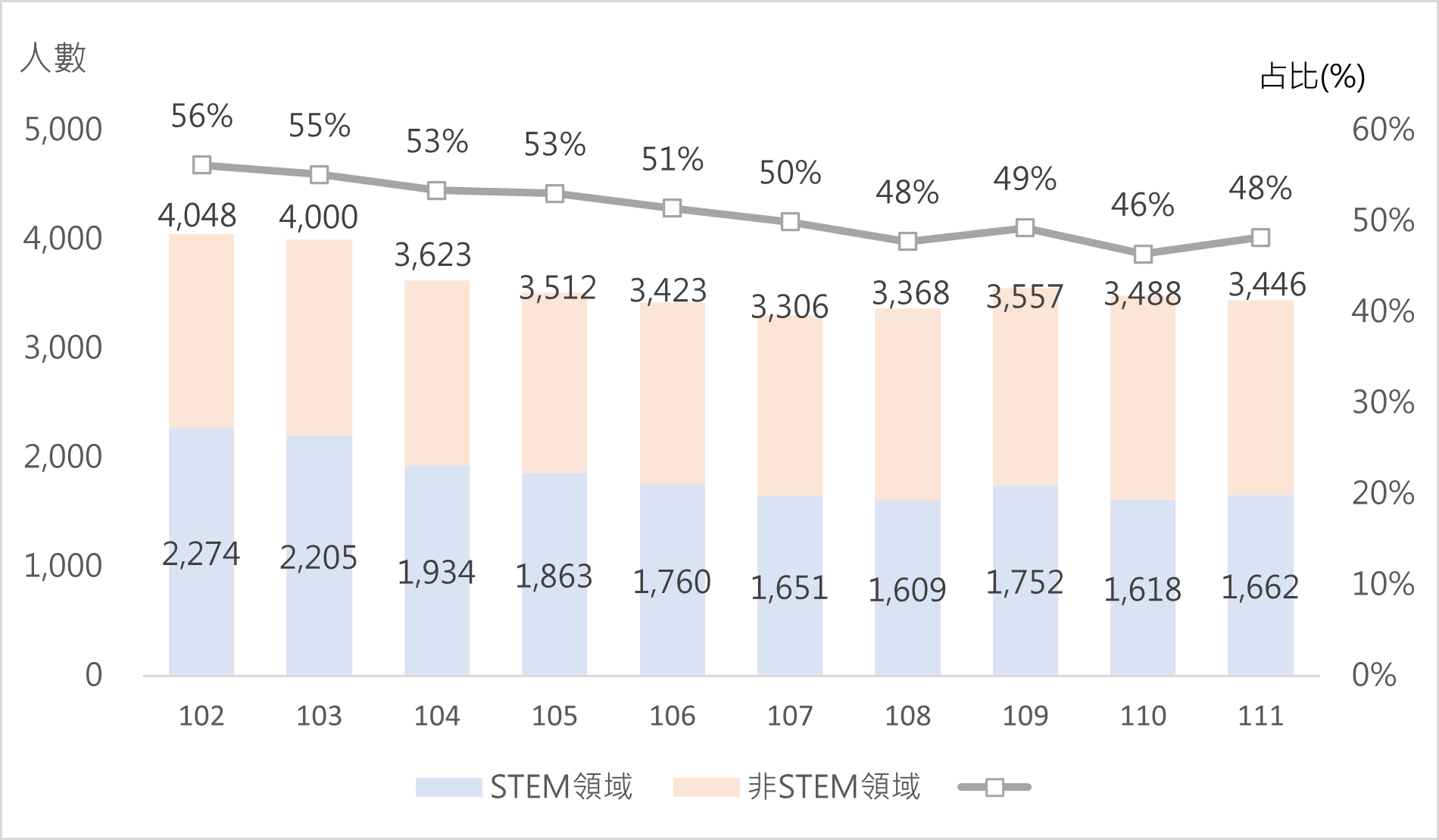

圖1 台灣近10年來STEM領域博士生畢業人數及占比

資料來源:教育部。

國科會也對國內科學園區從業人員教育程度進行研析,科技產業對高階人才需求大幅增加,博士學歷的從業人數由民國103年4,495人增加至112年的6,582人,增幅為46%,碩士學歷的從業人數由103年63,996人增加至112年的106,063人,幅幅則是66%,因而表示未來數年間台灣因為高科技產業發展及研發工作量能提升,未來對高階科技人才需求將持續增加,高階科技人才供需問題仍為台灣產業發展必需關注的議題之一。

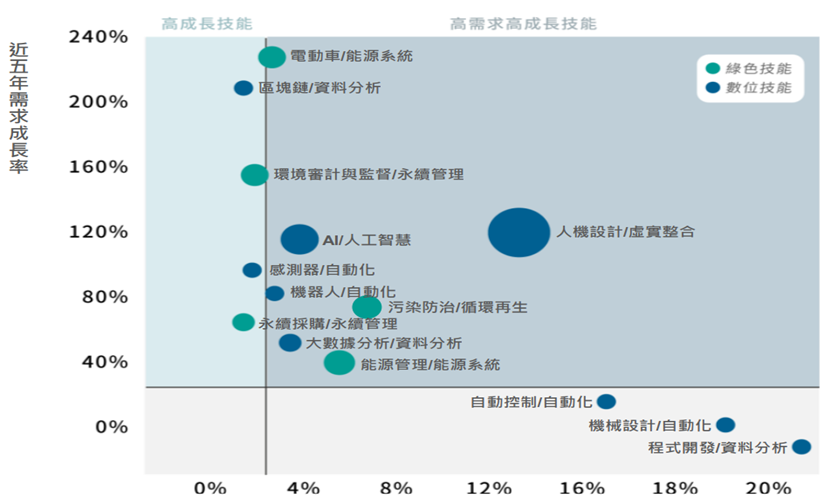

從工研院分析近五年就業市場分析,如圖2所示,人才具備綠色及數位技能的需求大幅成長,包括資料分析、虛實整合、AI等數位領域技能在近五年平均需求成長翻倍,綠色技能如電動車的能源系統、環境監督的永續管理等雖然在2022年技能需求占比不高,但近五年需求成長率率仍呈逾倍增加。以工研院2022年產業淨零訓練需求調查發現,前三大淨零技能培訓需求為能源智慧管理技術、規劃淨零途徑與減碳策略、組織或企業碳盤查,顯示台灣企業雖然在綠色轉型仍處於永續管理、能源系統及低碳導入的初期階段,未來隨著轉型需求增加,包括循環再生、負碳加值等綠色技能導入將會加速企業綠色轉型的腳步。

圖2 工研院調查雙軸轉型人才未來需求技能領域

資料來源:工業研究院產業中心。

由政府推估2025-2030年整體產業最終人力需求可知[註 ],隨著人工智慧(AI)、自動化等數位科技之應用帶動生產力的提升,以及全球邁向淨零排碳目標,台灣整體產業最終人力需求預估將由2024年之1,244.4萬人,增加至2030年之1,289.9萬人,平均每年增加0.6%或7.6萬人。若依職業標準分類,隨著產業數位轉型、綠色轉型需求不斷增強,未來對高階技術人才需求將持續擴大,特別是在科技創新、環境保護及數據分析等領域。預估到2030年專業人才需求平均每年將增加2.0%或3.3萬人;再以職務專業區分,雙軸轉型人才如科學及工程、資訊及通訊等人力需求將快速擴增,到2030年預估平均每年將分別成長2.0%、4.4%,或增加2.0萬、1.2萬人,即雙軸轉型人才需求年平均要增加3.2萬人以上,然以111年STEM領域博碩士領域畢業生約達2.5萬人來看,顯示台灣在雙軸轉型人才供需仍有失衡的情形。

表2 2030年台灣整體人力需求推估

資料來源:產業人力供需資訊網。

台灣推動雙軸轉型的人力問題及挑戰

台灣在推動「數位」與「永續」雙軸轉型方面,2022年政府推出《數位國家方案》中,除了擴大數位基礎建設投資外,推動5G、物聯網和AI等科技應用,並鼓勵企業進行數位轉型。同時政府公布台灣2050淨零排放路徑圖,要求各產業在2030年前完成碳排放減量,並運用數位化、智慧的管理模式來提高綠色效率,進而提高綠色科技研發與應用、綠色產業創新,期透過響應全球數位、綠色永續的發展趨勢,達到增進台灣的競爭力和創新能力。

雖然台灣官方已制定雙軸轉型相關政策,鼓勵企業整合數位技術與永續推動理念,實現經濟、社會與環境的協同發展。然台灣15-64歲工作人口數也隨著低生育率而出現減少,依內政部公布2024年新生兒為13萬4,856人,較2023年減少715人,甚至低於2022年的13.8萬人,出現罕見的「龍年寶寶低於虎年寶寶」情況;2024年死亡人數為20萬2,107人,生死差距6萬7,251人,是自2020年起已連續5年出現「生不如死」情形,全年人口自然成長率為連續5年為負成長。因此,國發會預估為台灣總人口數由2024年2,340萬人,減少至2070年1,497萬人,其中0-14歲幼年人口減少171萬人,15-64歲青壯年人口減少920萬人,65歲以上老年人口增加248萬人;預計2025年台灣將邁入超高齡社會。

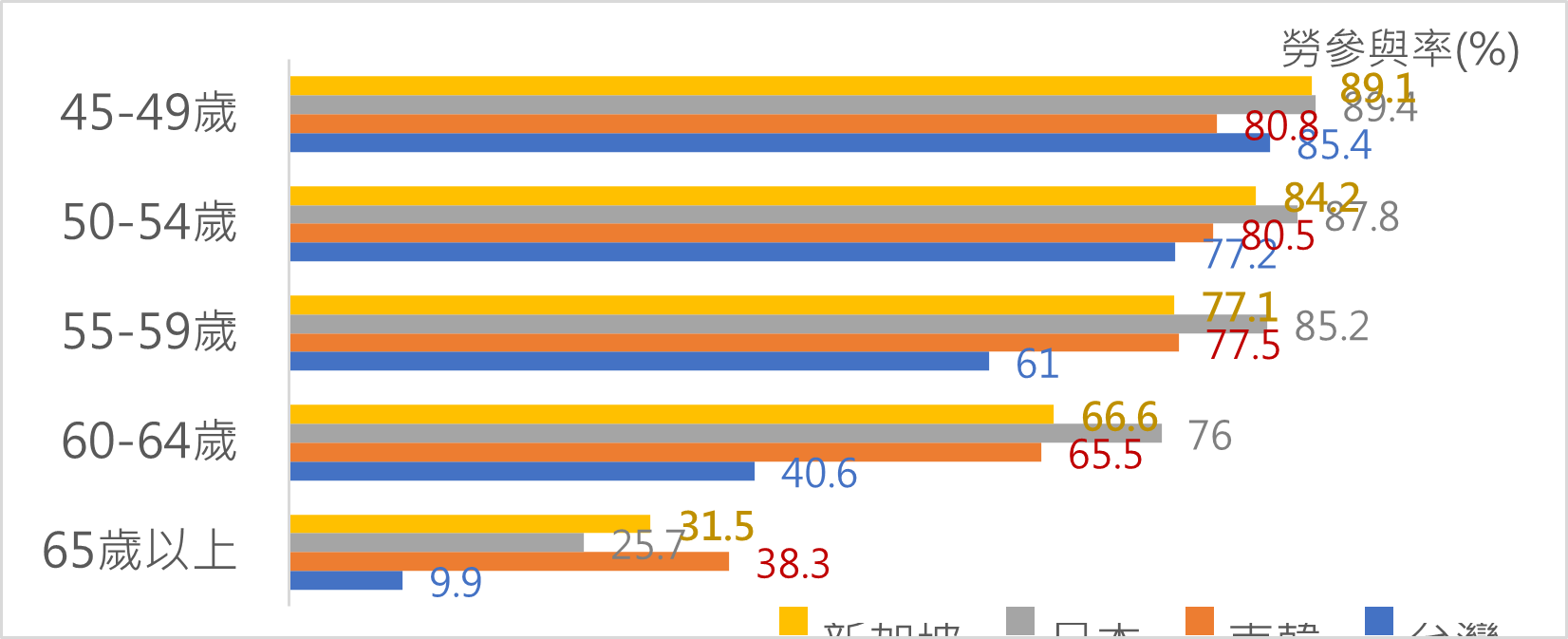

依據勞動部統計2023年台灣50歲以上勞動參與率低於日本、新加坡、南韓,顯示出台灣高齡早退情形居亞洲四小龍第一,在60歲以上勞參與已跌成四成,尤其65歲以上勞參率我國為9.9%,遠低於日、新、韓之25.7%-38.3%,如圖3所示,這也使得原本預估2030年人才缺口為40萬人上修至48萬人。

圖3 2023年亞洲四小龍中高齡的勞動參與率

資料來源:勞動部。

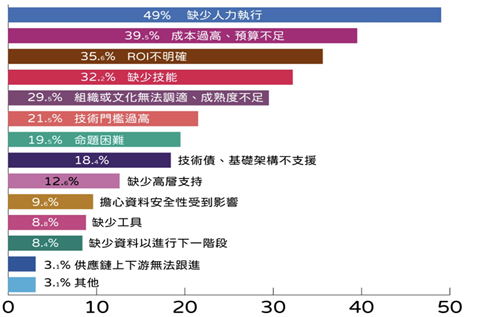

從2023年台灣iThome CIO 大調查報告顯示,如圖4,全球製造業面對供應鏈重組、高通膨壓力,數位及綠色轉型已成為企業經營必須課題,受訪的資訊長(CIO)表示目前公司組織內部最欠缺(該導入而未導入)前三大科技主要為資料科學、AI與ESG,而未能導入這些科技的原因,缺少人力占比最高,達49%,其次為預算不足與投資報酬(ROI)不明確占比皆逾3成,這也造成有7成以上CIO受訪者表示最大工作壓力來自於人才找尋與培養。2024年勤業眾信「2024年製造業展望」報告提及美國全國製造商協會(National Association of Manufacturers, NAM)人才調查也指出,近75%的美國製造業高階主管認為吸引和留住高素質的人才也是他們面臨的主要業務挑戰,表示專業領域人才的尋求與培訓已成為全球製造業現在亟需解決的課題。

圖4 2023年受訪者表示企業未能導入最欠缺科技的原因

資料來源:2023年CIO大調查。

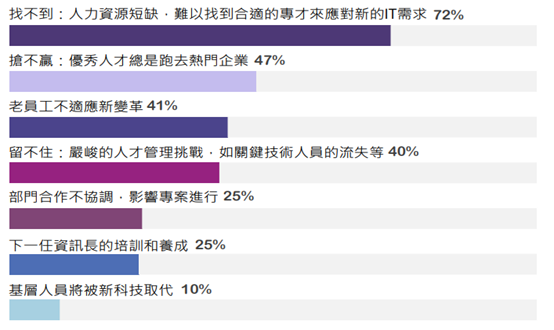

同樣地,2025年台灣CIO Insight調查報告顯示,約八成受訪的CIO表示企業會擴大AI應用或部署的規模,但有27%CIO表示企業在專業技能人才招募及培訓困難度高居第一。此外,全體受訪的企業使用任何ESG相關管理系統比重僅達16%,暫時未採用者的占比達62%,而且逾半數公司資訊長表示僅在需要時才參與公司ESG相關討論,只有6%受訪者表示直接參與並帶領企業ESG策略與活動,此顯示台灣在雙軸轉型進程仍有努力的空間。這也導致CIO表示來自組織與人才的最大挑戰,如圖5所示,有逾七成受訪者表示人力資源短缺,難找到合適的專才來應用新的IT需求,有逾四成表示搶不贏熱門企業、老員工不適應新變革或關鍵專才留不住等問題。

圖5 台灣企業資訊長在領導時組織時最具挑戰的人才課題

資料來源:2025年CIO Insight 調查。

為了解決雙軸轉型時專業人才荒問題,政府規劃一系列人才培育方案,如教育部自2020年起,透過外加名額方式擴增機械、AI、資安及綠能等大學STEM領域招生,並依經濟部產業分析動態調整招生名額及建置18座區域產業人才及技術培育基地,以確保教育資源與產業需求有效銜接;國發會推動重點產業高階人才培訓與就業計畫,除調查及推估人才供需求,並由勞動部提供職訓,縮短技能落差及大專青年預聘計畫,提供企業實習機會。國科會則對前瞻科技研究及轉化科研成果落地商業化為主,推動產學大聯盟等擴大產學合作。另外,各部會其依主政業務推動所轄產業的人才培育工作,如經濟部會透過公協會合作,請機械領域業者依其需求提出與大專校院推動客製化的產學合作,及推動產業人才能力鑑定,透過產學合作逐步制定職能基準,以專業人才能力評估機制作為重點產業產生人才荒時,培育技術能力的認證。

結論

台灣人力資源匱乏將對產業發展造成多方面負面影響。尤其是缺乏足夠專業人才直接阻礙企業數位轉型與綠色轉型的進程,無法有效導入新技術和製程,不僅延緩企業回應市場變化,更制約其創新能力,使其難以在全球市場中保持競爭力。同時人才短缺也可能影響生產效率與產品品質,並也無法有效、快速回應綠色環保法規的變化而進而使企業面臨到不確定的風險。雖然政府提供相關人才培育計畫,協助企業解決人才荒問題,但為吸引和留住高階專業人才,企業仍需要投入大量資源,才能確保在全球競爭中取得優勢及實現永續成長。因此,本文建議:

一、透過內部員工技能升級,打造企業轉型的量能

企業首要任務是有系統性地盤點企業內部人才相關雙軸轉型技能缺口後,制定明確人才培育計畫,如透過內部培訓、外部課程合作,以及產學合作等多種方式進行人才養成,甚至導入線上學習平台、工作坊、專案實作、師徒制、內部知識分享等,提供員工客製化技能培訓課程,甚至可鼓勵內部員工進行跨領域學習,如資訊人員可接受永續發展相關培訓,環境部門人員可學習數據分析等,培養既懂數位科技又熟悉永續發展的複合型人才,如此一來,藉由數位工具提升工作效率及優化決策的能力,再則透過跨部門合作,促進資訊和知識的共享,確保各部門在轉型過程中協同運作。在新進人才引進方面,除了積極參與校園徵才或相關教育機構建立合作關係,如提供員工在職訓練外,亦可讓學生學習最新技術與實務訓練,此將有助於企業從中遴選出需求的人才。從建置學習型組織文化,強化多元化人才培育策略,才能為企業培養更多具跨域能力的專業人才。

二、善用公共資源,加速企業雙軸轉型及永續發展

目前政府提供相關人才培訓補助和資源,除經濟部產業人才發展資訊網 (iTALENT)提供產業人才需求調查和培訓資訊外,產業發展署推動如「培育-製造業 AI 即戰人才」等計畫 ,另轉介如資策會、iKala Cloud 、工研院等具有專業的知識和實戰經驗機構,提供客製化的技術服務和培訓,或加強與大學、研究機構合作、或參與官產學合作專案,除了支持學生在企業實習,有助於提前鎖定和培養潛在人才,亦可利用官方研究機構如工研院、金屬中心等的技術能量和人才資源,進行企業技術開發和人才培訓,加速企業雙軸轉型的技術量能及腳步。此外,善用國外政府資源,如台積電利用日本政府補貼在筑波設立研發中心,或在熊本縣設廠,除了獲得日本政府補貼外,包括該地為日本半導體及汽車產業重鎮、再生能占比高,有助於台積電達到RE100目標。

三、透過產業間或供應鏈間的合作機制,創造雙贏

為彌補企業在人才和技術上的不足,可考慮合作對象的專業能力,如與專業的數位轉型和綠色轉型解決方案供應商建立合作關係,借助其專業知識和技術能力,達到轉型目的;或利用台灣數位企業總會等組織,建構完整的轉型生態圈理念,積極參與產業間或供應鏈間的協力發展,尤其以「以大帶小」模式,由產業鏈中心廠帶領供應鏈廠商共同進行數位和綠色轉型,透過經驗和資源分享,協助供應鏈夥伴廠商提升相關技能。如台積電將碳排放納入營運與投資決策,推動供應商提交碳足跡報告,帶領供應鏈朝淨能減碳,又如中鋼建立內部碳定價機制,將碳費與碳排成本納入投資決策,推動低碳鋼材研發,供應下游銷售及應用。

附註:

- Bitkom(2021),《The digital economy’s impact on the climate》。

- 係以平均每年經濟成長率3.4%前提下,產業發展所需投入人力,係涵蓋對於本國及外籍工作者之人力投入需求,非指勞動市場供需交互響下的就業人數。