粵港澳大灣區發展計畫商機

2017年8月 | 下載本篇文章PDF檔、簡報PDF檔摘要

隨著「深化粵港澳合作推進大灣區建設框架協議」的簽署,包括以廣州為輻輳地,與港珠澳大橋連結的珠海、深圳、惠州及港、澳等城市,若未來大灣區發展計畫推動順利,在基礎設施互聯互通等六大面向發展下,將有新業態、新商機的產生,整體經濟規模將超過1兆美元,其重要性將如同紐約灣區、舊金山灣區、東京灣區等,值得持續關注。因此,面對未來新商機的產生,建議(1)透過原有台商基礎,建立跨產業的合作平台,掌握到未來發展趨勢與新商機;(2)結合各核心城市發展重點領域,切入關鍵技術,尋求合作商機。

一、前言

依地理角度來看,灣區係指由一個或若干相連的海灣、港灣、鄰近島嶼共同組成的區域。而從全球經貿發展的變革之中,可以發現有75%的大城市、70%的工業和人口是集中在距離海岸100公里的海岸地帶。世界銀行更直指世界約有60%的經濟總量是集中在江河入海口,尤其從擁有曼哈頓的紐約灣區、矽谷的舊金山灣、東京與橫濱的東京灣等,這些灣區不僅匯集人口,形成經濟繁榮的大都會,並創造經濟實力,讓「灣區經濟」成為全球經濟成長最重要的一環。

早在十多年前香港科大吳家瑋校長就曾經倡議深圳與香港共同合作進行灣區建設,尤其二地在地緣、人文及商業等面向合作已有多年的歷史淵源。而中國自2008年宣布「珠江三角洲地區改革發展規劃綱要(2008-2020年)」以來,粵、港、澳三地以打造”世界城市群”而開展,2017年十二屆全國人大第五次會議上通過的政府工作報告中提到”要推動內地與港、澳深化合作,研究制定粵港澳大灣區城市群發展規劃,發揮港澳獨特優勢,提升國家經濟發展和對外開放的地位與功能。

由於粵港澳大灣區域涵蓋廣州、深圳、珠海、佛山、江門、惠州、中山、肇慶等9個縣市及港、澳2個特別行政區,在2016年國內生產毛額(GDP)規模達8.8兆人民幣,是以不到全國土地面積0.6%和總人口數5%的彈丸之地,創造全國GDP的13%。隨著7月份「深化粵港澳合作推進大灣區建設框架協議」簽署之後,珠港澳大橋等基礎建設所形成輻射區域內外的交通網絡,將加速港、澳等典型城市經濟體與珠三角區域合作,城市間逐漸形成要素自由流動的開放市場,進而提高區域資源的配置,帶動相關腹地和海外市場等商機發展,亦對正處於經濟轉型調整階段的中國經濟產生助益。據此,本文將彙整粵港澳大灣區近期發展計畫概況,分析其未來可能的商機並提出相關建議。

二、粵港澳大灣區發展概況

1994年香港科技大學校長吳家瑋提出,對標舊金山,建設深港灣區,認為全球每個歷史階段發展最好的區域都在「灣區」地帶,如第一次世界大戰到第二次世界大戰期間的紐約灣區,二戰後的舊金山灣區、19世紀的60-90年代亞洲製造業中心的東京灣區。因此,21世紀以後"粵港"的地緣優勢包括製造業重鎮、金融等服務業發達,將有機會形成另一個「灣區」經濟的發展。

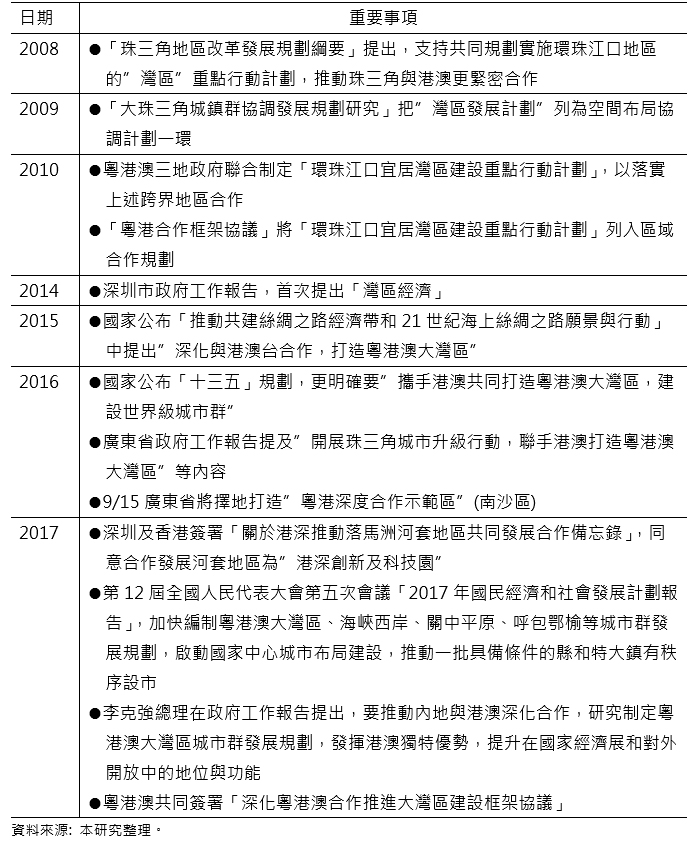

中國直到2008年宣布「珠江三角洲地區改革發展規劃綱要(2008-2020年)」才正式啟動"粵港澳"三地合作。2009年粵港澳三地編制「大珠江三角洲城鎮群協調發展規劃研究」提出粵港澳應共同建設具有全球競爭力的世界級城鎮群。2011年粵澳兩地簽署「粵澳合作框架協議」,提出攜手建設亞太地區最具活力和國際競爭力的城市群,共同打造世界級新經濟區域,促進區域經濟一體化發展,同年的「十二五」規劃綱要亦指出”要深化粵港澳合作”、”打造更具綜合競爭力的世界級城市群”。

2015年粵港澳大灣區首次被納入中國政府文件中,依「推動共同絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路願與行動」,正式在「一帶一路」建設中提出”打造粵港澳大灣區”;同年,澳門與深圳市政府共同簽署「關於深化深澳合作共同參與粵港澳大灣區建設備忘錄」。2016年中國發布「關於深化泛珠三角區域合作的指導意見」,提出”攜手港澳共同打造粵港澳大灣區,建設世界城市群”,同年的國家「十三五」規劃綱要也提出”支持港澳在泛珠三角區域合作中發揮要作用,推動粵港澳大灣區和跨省區重大合作平台建設”。2017年十二屆全國人大第五次會議上通過的政府工作報告中提到”要推動內地與港澳深化合作,研究制定粵港澳大灣區城市群發展規劃,發揮港澳獨特優勢,提升國家經濟發展和對外開放的地位與功能;7月份粵港澳共同簽署「深化粵港澳合作推進大灣區建設框架協議」,包括以廣州為輻輳地、港珠澳大橋連結的珠海、大灣區深圳、惠州及粵、港等城市,進一步深化中國廣東與港、澳的交流合作,不僅可為香港、澳門發展注入新的動能及發展空間,提升港澳國際競爭力,也有利於擴大三地的開放,匯聚全球更多的創新資源,接續紐約灣區、舊金山灣區、東京灣區等國際灣區的發展。粵港澳大灣區發展的歷史演進,如表1所示。

表1 大灣區發展演進

三、粵港澳大灣區發展前景

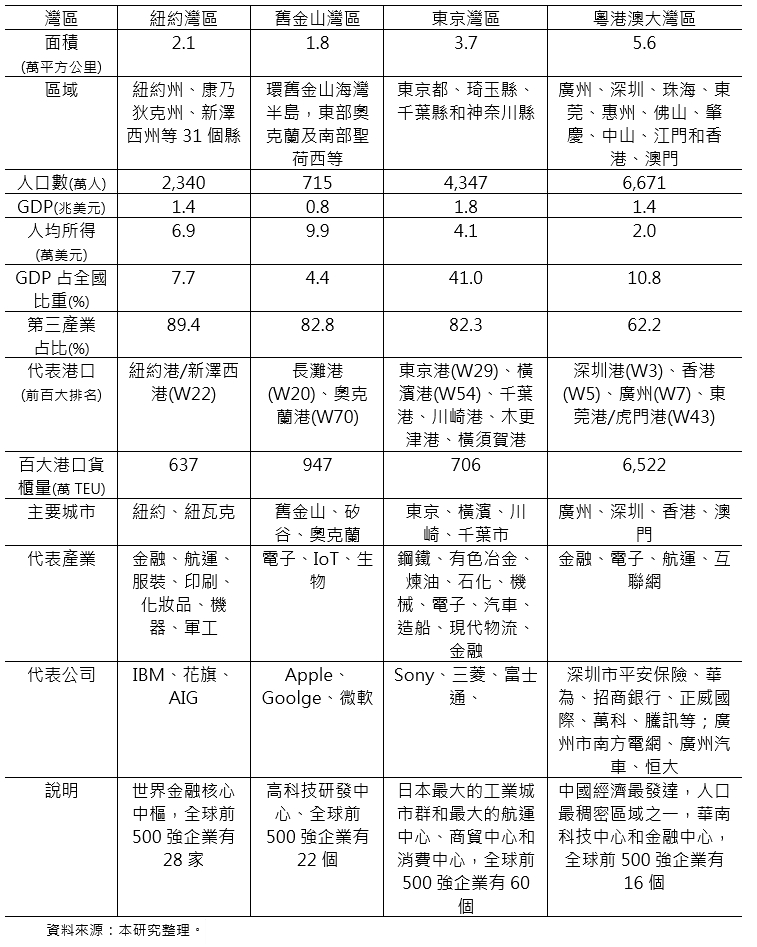

灣區經濟係因若干相連海灣、港灣與毗鄰的島嶼所形成的超級港灣,再與廣闊的腹地,發展出貫通的都會城市群所衍生經濟帶效應。像美國的紐約灣區、舊金山灣區和日本的東京灣區等皆為全球公認的佼佼者。粵港澳大灣區建成後,與國際知名的灣區競爭優勢分析如下。

(一)全球四大灣區比較

1、紐約灣區

美國紐約灣區是美國經濟核心地帶,由紐約州、康乃狄克州、新澤西州等31個縣聯合組成,面積約2.3萬平方公里,人口超過2,000萬人,國內生產毛額(GDP)約1.4兆美元,占美國GDP的7.7%,人均所得約6.9萬美元,僅次舊金山灣區。除了全球排名第22位的紐約港/新澤西港及哥倫比亞大學(1754年創立)及康乃爾大學(1865年創立)等多所大學外,還有曼哈頓區的帝國大廈、百老匯、格林威治村、中央公園、聯合國總部、大都會藝術博物館、第五大道等形成全美最大商業貿易中心。華爾街更是全球銀行、保險公司、交易所及大公司總部雲集,不僅是美國國際金融中心,也是世界最大的國際金融中心,灣區內第三產業占比高達

89.4%,服務業發展程度居四大灣區之首。另外,周邊區域也是重要製造業中心,包括服裝、印刷、化妝品、機器、軍工、石油和食品加工等,造就紐約灣區成為世界上就業密度最高的城市,其金融、奢侈品、文化等領域皆具世界性影響力。

2、舊金山灣區

舊金山灣區位居美國加州北部、環繞美國西海岸的舊金山海灣共有9個縣,城鎮多達101個,面積1.8萬平方公里,總人口數約700萬人以上,GDP接近0.8兆元,占美國GDP的4.4%,雖然人口及GDP皆不及紐約灣區、東京灣區及粵港澳大灣區,但人均所得高達9.9萬美元,居灣區之首,其整體區域經濟發展成功方式不同於美國傳統的經濟、政治中心發展模式,而是從過去的淘金熱、西進運動到二戰後一波波新移民和知識精英湧入,逐漸形成對「技術、人才和寬容」精神所創造出來。像二戰後,很多電晶體公司搬到被稱為「最靠近的夢想」的矽谷,在擁有鼓勵冒險、刺激創新、容忍失敗、崇尚自由等創新文化的獨特氛圍,不僅聚集優秀人才包括伯克萊、史丹福大學等所大學畢業生及英特爾、微軟等IT公司人才外,隨著科技技術每年不斷進步,加上在地健全的創業生態,創造更多類似車庫神話的知名公司,讓舊金山灣區得以依附高科技產業發展,再由科技產業帶動金融、旅遊以及其他服務業的發展壯大,而成為世界高科技研發中心,擁有全美第二多的世界五百強企業,是美國西海岸重要金融中心。

3、東京灣區

東京灣灣區是以東京為中心形成經貿圈,包括一都兩縣(東京都、千葉縣和神奈川縣),人口超過4,000萬人,GDP接近1.8兆元,人均所得高達4.1萬美元,是日本的政治、經濟和工業中心。東京灣底部的橫濱市和千葉市共同構成京濱和京葉兩大工業地帶,是日本最大的重工業和化學工業的基地。另外還有川崎、船橋等工業重鎮,主要為鋼鐵、有色金屬、煉油、石化、機械、電子、汽車、造船等工業,整個灣區經濟總量占日本GDP的41%。日本東京灣區是世界上第一個主要依靠人工規劃而締造的灣區,沿岸形成由橫濱港、東京港、千葉港、川崎港、木更津港、橫須賀港六個港口首尾相連的馬蹄形港口群,其中東京港及橫濱港的集裝箱輸送量居全球第29及54。在龐大港口群的帶動下,東京灣區不僅鋼鐵、石油化工、現代物流、裝備製造和高新技術等產業集中,加上人口的聚集,促進以東京為首的城市圈發展,成為日本最大的工業城市群和最大的國際金融、交通和消費等中心,第三產業占比達82.3%。

4、粵港澳大灣區

粵港澳大灣區包括廣東地區的廣州、佛山、肇慶、深圳、東莞、惠州、珠海、中山、江門等珠江三角洲的9個縣市和香港、澳門等2個特別行政區,人口土人超過6,500萬人,GDP接近1.8兆元,占中國GDP的10.8%,人均所得2.0萬美元,居四大灣區之末。深圳、香港、廣州、東莞港/虎門港的港口集裝箱輸送量在2016年全球排名為第3、5、7及43位,超過6,500萬TEU

,較東京灣區及舊金山灣區高。由於區內工業化已由勞動密集型加工業,步入資金、技術密集型產業,成為電子、電氣、汽車、石化為主的製造業中心,並形成以廣州、深圳為龍頭,以電子信息、新材料、生物技術、光電機一體化等高新技術產業帶,並成為全球性信息技術產業高度集中地區,中國官方預期粵港澳大灣區有潛力循著舊金山灣區發展模式,成為世界上最具競爭力的灣區城市群。

表2 全球四大灣區比較

(二)粵港澳大灣區發展規劃

依據「深化粵港澳合作推進大灣區建設框架協議」的合作宗旨在於完善創新合作機制、建立互利共贏合作關係及共同推動相關建設,為達成此目標,也提出完善協調機制,包括國家發改會、廣東省、港、澳特別行政區每年定期召開磋商會議,協調解決區內相關問題和合作事項,並訂定年度重點工作共同推動外,其建設未來規劃的主要發展面向有六個:

1、推動交通基礎設施的聯通

要加快大灣區基礎設施建設,推動中國內地與港澳交通設施銜接工作,建構出高效率、便捷的現代綜合交通運輸體系,以及世界級港口群和空港群。因此,未來優化高速公路、鐵路、城市軌道交通網路布局,完善現代貨運物流體系,提升客貨運輸服務水平將是未來發展重點。

2、提升三地市場達到一體化發展

由於粵、港、澳分屬3個關稅區,近年來在「內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排」(CEPA)框架下,中國向港澳開放程度不斷提高。為了充實CEPA內容,香港與中國陸續簽署10份補充協議和兩份服務貿易協議

,並於2017年6月28日再簽署「投資協議」和「經濟技術合作協議」等新協議,進一步促進兩地之間的貿易和投資。主要係加速創新聯動發展機制,推動各類生產要素在區域內流通與投資便利性,擴大重點領域開放、期以貿易便利化、創新查驗模式,實行更高標準的貿易監管制度,並且透過人員往來便捷化,鼓勵港澳居民到珠三角投資及創業就業的機會。

3、打造國際科技創新中心

珠三角ICT及科研產業集群係由中國科技部國家級高新技術產業帶形成,包括廣州、深圳、佛山、中山、珠海、惠州6個國家級高新技術產業開發區,東莞、肇慶、江門3個省級的高新技術產業開發區,廣州、珠海2個國家軟體產業基地,3個國家級高新技術產品出口基地,12個國家「863」成果轉化基地和1個國家級的大學科技園。由於珠三角ICT及科研產業集群,藉由自主創新示範區建設,發揮粵港澳科技優勢,積極吸引和對接全球創新資源;加快構建區域協同創新體系,推動內地和港澳科技合作體制機制創新,深化粵港澳科技創新交流,支持共建國際化創新平台、聯合實驗室和研究中心;加快創新成果轉化,支持粵港澳在創業孵化、科技金融、國際成果轉讓等領域開展深度合作。

4、建構具現代化的產業體系

廣東在全國工業增加值和出口均排名第一,珠三角占比分別為80%和95%。雖然近年生產成本逐年提高,但因珠三角上下游產業供應鏈結構、物流等配套優勢,大多企業生產線仍留在珠三角,並朝自動化生產及高產值方面提升。因此,透過金融、運輸等服務業,促進生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸,推動生活性服務業轉向精緻化和高質化;為增強製造業核心競爭力,將推動製造業轉型升級和優化發展,培育新一代信息技術、生物技術、高端裝備製造、新材料、文化創意等戰略性新興產業,增加經濟的展新動能。

5、宜居宜業宜游的優質生活圈

要堅持以人民為中心的發展思想,著眼讓公眾擁有更多獲得感和幸福感,推進美麗灣區建設,加強生態環境協同治理,注重綠色山體和藍色海灣保護,推動形成綠色發展方式和生產生活方式;以改善民生為重點,增加優質公共產品和服務供給,推動教育合作發展,健全就業創業服務體系,深化粵港澳文化交流,密切醫療衛生合作,推進區域旅遊發展,建設休閑人文灣區。

6、建設重大的合作平台

在一國兩制、CEPA等機制運作之下,粵港和粵澳已有多年合作實績。近年來,廣州南沙、深圳前海、珠海橫琴等皆形成與港、澳對接的重大合作平台,未來擴大三大平台的合作試點示範,包括強化南沙新區綜合服務樞紐功能,透過國家級新區和自貿試驗區雙區疊加優勢,加強與港澳全面合作;優化提升前海深港服務業合作區功能,打造營商環境對接、經濟發展協同的深港合作體系;支持橫琴與澳門加強合作,密切與葡語系國家的經貿往來。

四、結論與建議

由於中國十八大提出優化經濟發展空間的戰略目標,其重點在實施「一帶一路」、京津冀協同發展、長江經濟帶等國家級區域發展新戰略。其中「一帶一路」戰略是以「粵港澳大灣區」作為21世紀海上絲綢之路的起點,並牽動廣西、湖南、江西等地的產業梯度轉移與東協的連結,並以香港作為航運與貿易中心、離岸人民幣及國際金融等中心功能。顯而易見「粵港澳大灣區」發展成為世界級城市群的框架,或到2030年成為全球先進製造業中心、重要創新中心、國際金融航運和貿易中心等戰略目標,其未來產業發展及商機潛力不容忽視。

尤其粵港澳大灣區原本就是台商投資中國最早地方之一,迄今仍是台商群聚規模仍是中國數一數二的區塊。以區塊來看,不斷有創新的新世代台商入駐,東莞台商仍有4千家左右,深圳、廣州、中山、佛山等也是台商投資的熱門地,香港則為台商公司註冊地及理財中心,此顯示出灣區發展反而有助於台商發展機會。因此,建議:

1、透過原有台商基礎,建立跨產業的合作平台,掌握到未來發展趨勢與新商機

「基礎設施互聯互通」是「大灣區」優先推動的重點,包括港珠澳大橋將於2017年底前通車,而連結廣州、深圳和香港的高速鐵路也預計在2018年第3季通車,屆時從香港至珠海,或至廣州的陸路通行時間將縮至30分鐘而形成「一小時生活圈」。隨著人才、貨品流動愈趨頻繁,三地的經濟和社會將有更深廣的互動和發展,未來高度運用訊息技術的新業態、新商機將有發展空間,不僅帶動資訊等服務業發展,亦可加速及擴大「大灣區」產業合作平台的推動。因此,台商可原有基礎之下,加速跨產業的合作平台,掌握灣區未來新商機與發展趨勢,以及合作機會。

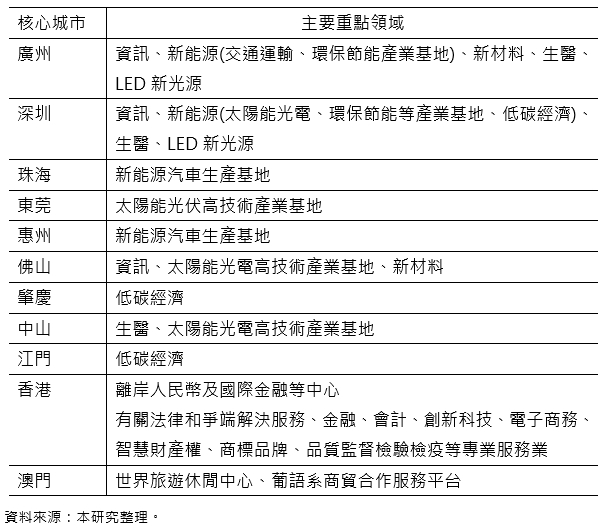

2、結合各核心城市發展重點領域,切入關鍵技術,尋求合作商機

區內生態環境不僅提供現有產業集群轉型升級,亦可培養新領域、新產業集群茁壯成長,包括產業供應鏈完整有利於現代產業體系建構、ICT及科研產業集群有助於打造國際科技創新中心,以及集結大量專業服務和國際人才的香港與澳門,從各核心城市未來發展重點領域如表3所示,未來將吸引更多海內外投資者和商貿活動在大灣區內集聚,為區內各城市帶來更多發展空間和機會。因此,如美國蘋果公司在深圳設立華南的運營中心、微軟公司物聯網實驗室等,未來將結合香港國際金融業和創投基金,投入粵港澳大灣區所要發展的新一代資訊技術、生物技術、高端裝備、新材料、節能環保、新能源汽車等戰略新興產業集群,並使深圳成為帶動粵港澳產業升級的創新中心。

表3 粵港澳大灣區城市未來核心領域商機

附註:

- 集裝箱計算單位(twenty-feet equivalent units,TEU),是以長度為20英尺的集裝箱為國際計量單位。通常用來表示船舶裝載集裝箱的能力,也是港口吞吐量的重要統計、換算單位。

- 即「服務貿易協議」及「關於內地在廣東與香港基本實現服務貿易自由化的協議」。